勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

勝つことだけがすべてではない。100年以上続く高校野球の世界で、「勝利至上主義」に一石を投じた指導者がいる。慶應義塾高校野球部監督・森林貴彦。2023年、同校を107年ぶりの夏の甲子園優勝へ導いた名将が、いま伝えたいのは「成長こそがチームの本質」という信念だ。負けにも意味を見出し、結果よりもプロセスを重んじる――。書籍『成長至上主義のチームデザイン――成長こそが慶應の野球』の抜粋を通して、勝ち負けを超えた“学びのある野球”のあり方を紐解く。今回は、チームと個人を両輪で強くする方法について。

(文=森林貴彦、写真=スポーツ報知/アフロ)

ほとんどのチームが負けて終わる高校野球

高校野球3年間での目標とは何でしょう?

強豪校であれば甲子園優勝が最終目標でしょうか。甲子園出場、昨年以上の成績、1回戦突破など目標はいろいろあるかもしれませんが、日本の高校野球部のほとんどの目標は「勝利」と密接に結びついています。

毎年、春と夏に甲子園で行われる全国大会では、当たり前ですが最終的に勝って終わるチームは一つしかありません。つまり、甲子園では「日本一」になった1チーム以外、すべてのチームが「負けて」終わるという構造になっているのです。1校を除いて、勝利の歓喜で活動を終えることのできない高校野球にあって、勝ちだけに目を向け、日本一を至上の価値とする勝利至上主義は本当に正しいことなのか?

100年以上の歴史の中で、当たり前のように受け入れられてきた価値観ですが、改めて考えてみると、トーナメント制を採用し、日本一になったチームだけが勝者という構造の高校野球で、勝つことだけに意味を見出すのは無理があります。

「勝たないと意味がない」。反対に「負けることにこそ意味がある」。

いろいろな考え方がありますが、その両方を経験したいま、私が実感しているのは、勝つことも負けることも同じくらい大切で、それを受けてどうするのかが重要だということです。

2023年、私たち慶應義塾高校野球部は、夏の甲子園で優勝しました。「勝って終わる」唯一のチームになったわけですが、その瞬間に3年生はこれまで一生懸命に打ち込んできた高校野球から離れることになります。当たり前のことですが、勝敗にかかわらずいずれすべての選手が次のステップに進むことに改めて気付かされました。

日本一になっても、仮に1回戦で負けたとしても、大切なのは「次のステップ」であり、選手一人ひとりの成長なのです。

結局のところ、何のためにこのチームを運営しているのか、何のために選手たちと向き合っているのかという根本的な価値観が問われる場面です。私にとって、選手たちが互いに刺激し合い、成長する姿を見ることが最も大きなやりがいであり、目標です。その意味では、勝利至上主義ではなく、成長至上主義でチームを見ていると言ってもいいかもしれません。

負けた理由を突き詰め負けを生かす

トーナメントで勝ち上がったチームだけを勝者とするなら、甲子園優勝という経験から1年半、慶應義塾高校野球部は負け続けています。負けることはつらいことですが、負けることで得られる学びがあります。

甲子園で優勝した後、「なぜ優勝できたのか?」という主旨の取材やインタビューを受けました。なぜ勝てたのか? なぜ優勝できたのか? 自チームの参考にしたいという声も多くいただきました。もちろん勝つための取り組みは大切なことなのですが、それと同じくらい負けた試合が重要だと私は考えています。

なぜ負けたのか? もっと良い方法はなかったか、さらに言えば普段の練習はどうだったのか? 野球への取り組みはどうだったか? 負けた理由はいろいろ考えられますが、監督だけでなく選手自身が敗因を突き詰めて考えることで、負け試合は最高の成長のきっかけになるのです。

まずは自分で考えたことを実行する。それが正しいかどうかはその時点ではわからないけれど、まずはやってみる。挑戦した結果は、うまくいくこともあればうまくいかないこともあります。大切なのはうまくいかなかったときにどうするのか? うまくいかなかった理由を分析し、次に向けて修正することができれば、失敗は失敗のままでは終わりません。

ビジネスでは、PDCAサイクルを回すと言いますが、計画を立てて(Plan)、実行し(Do)、結果を評価し(Check)、改善する(Action)というサイクルが、高校野球でも学べるのです。

特に負け試合には改善すべき点が多く見つかります。負けを負けのまま終わらせるのではなく、修正点を見つけて、練習内容や取り組み方に反映させることができれば、その敗北は「次」に生きる貴重な財産になります。ある意味で負けることが避けられない高校野球で、負けを次に生かすことを学ぶことができれば、それは将来野球以外のこと、社会に出てからも役立つ経験になるはずです。

近年では、困難やストレスに直面したときに、立ち直る力「レジリエンス(resilience)」が注目を集めています。レジリエンスは回復力や復元力などを意味する英語で、困難に直面したときに我慢したり、無理に立ち向かったりするとポッキリ折れてしまうことがあるのに対して、困難をしなやかに乗り越え、回復するレジリエンスがあれば、心理的安定を保ちながら困難を成長のチャンスにできるとされています。

勝ちにだけ目を向けるのではなく、負けに目を向け、負けを価値のあるものにすることは、レジリエンスを身に付けることにもつながるのではないでしょうか。

勝利至上主義から成長至上主義へ

負けること、負けてからの選手の行動に目を向けるためには、高校野球界全体で、行き過ぎた勝利至上主義を見直し、勝ち負けではなく、成長に意味を見出す“成長至上主義”でいくべきだと私は思っています。

高校野球の指導において、目先の勝利だけを追い求めてしまうと、多くのことを見落としてしまいかねません。もちろん、私たちも勝利を目指し、優勝を目標に掲げています。

それを実現できたときの喜びは大きいですが、それだけでは不十分です。選手たちの人間形成にも力を入れ、車の両輪のように両方を並行して進めていかなければなりません。この視点を失わず、常に意識して取り組んでいくことが重要だと考えています。

甲子園優勝を経験して気付いたもう一つのことは、勝ち続けることの怖さでした。勝つことが何より重要な勝利至上主義の価値観のもとでは、「いいチーム」は「勝つチーム」であり、「いい監督」は「勝たせる監督」ということになります。勝つことにいちばん価値があり、結果を残せていればその他のことはあまり気にかけられない。「勝てば官軍」ですが、負けた途端に賊軍になる可能性もあります。このような環境下では、指導者も勝つことだけを目標にするようになり、勝ち負けにしか目が行かなくなってしまいます。

結果だけに固執する指導者は勝敗を基準に評価をするので、チームを固まりとして捉えがちです。チームとして勝利を目指すのは当然のことですが、結果だけにしか目を向けないあり方では個人の成長は望めません。

一方、成長至上主義では、勝利を目指して挑戦するところまでは一緒ですが、勝敗にかかわらずチーム、個人の成長を成果とします。もちろん指導者に求められる役割も変わってきます。指導者の役割は、選手たちの成長のサポートをすることになります。選手の成長を促すためには、一人ひとりの成長はもちろん、一人ひとりの悩みや困りごと、小さな変化に気付き、細かな対応をすることが求められます。成長至上主義を掲げるためには、選手一人ひとりを個として見ることが求められます。

選手一人ひとりを見るとは具体的にどういうことでしょうか? 私は選手一人ひとりを見ることは即ち選手一人ひとりを大切にすることだと思っています。「大切にすること」は、少し抽象的かもしれません。人によってさまざまな「大切にする方法」があると思いますが、私は自分のチームの選手たちが、最終的に「自分で考えて行動する習慣を身につけられるようになる」ことこそが、本当の意味でその選手個人をしっかり見つめ、大切にすることだと定義しています。

「自分ごと」がチームと個人を強くする

チームとして力を発揮するためには、すべての選手が「自分の行動がチームに影響を与える」と実感し、自覚をもって取り組むことが必要です。この「自分ごと」の意識こそがチーム全体の成長につながる一つの重要なポイントです。

例えば、チームメイトが素晴らしいプレーを見せたとき、それを自分のことのように喜べるかどうか。また、仲間がミスをしたとき、そのミスを単なる他人事として片付けるのではなく、自分が同じ状況だったらどうするだろうと考え、自分自身の課題として捉えられるかどうか。これが「自分ごと」として捉える姿勢の一例です。

また、試合でベンチ入りしている選手がミスをした場合、スタンドにいる選手たちには、評論家的な態度を取るのではなく、「自分がその場に立ったとしても同じようなミスをしてしまうかもしれない」という視点をもってほしいと考えています。ミスの責任の所在を当事者だけに押しつけるのではなく、「自分たちのチームとしての課題」として受け止めることが大切です。

大所帯のチームでは、選手間の競争も激しく、責任転嫁したり、曖昧にしてしまう場面も出てきがちですが、チームで起きるすべてのプレー、すべてのことに自分が関わっている当事者意識をもち、常に「自分にベクトルを向けること」が特に重要になります。

この視点は、野球のプレーだけでなく、これからの人生でも必要なベーシックな考え方だと思います。同じ出来事でも、「自分には関係ない」と切り捨てたり、関わること、考えることを避けていると、さまざまな学びや気付きを得る機会を失うことになります。つまり、他責思考は成長のチャンスを逃していることと同じことなのです。チームで起きた課題や問題、ピンチを自責思考で「自分ごと」化できれば、チームはより強くなり、チームの一員である選手個人もまた強くなることができるはずです。

(本記事は東洋館出版社刊の書籍『成長至上主義のチームデザイン――成長こそが慶應の野球』から一部転載)

【第2回連載】「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

【第3回連載】107年ぶり甲子園優勝を支えた「3本指」と「笑顔」。慶應義塾高校野球部、2つの成功の哲学

【第4回連載】高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

【第5回連載】監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

<了>

山本由伸の知られざる少年時代。背番号4の小柄な「どこにでもいる、普通の野球少年」が、球界のエースになるまで

ダルビッシュ有が考える“投げ過ぎ問題”「古いことが変わるのは、僕たちの世代が指導者になってから」

「全力疾走は誰にでもできる」「人前で注意するのは3回目」日本野球界の変革目指す阪長友仁の育成哲学

若手台頭著しい埼玉西武ライオンズ。“考える選手”が飛躍する「獅考トレ×三軍実戦」の環境づくり

大谷翔平が語っていた、自分のたった1つの才能。『スラムダンク』では意外なキャラに共感…その真意は?

[PROFILE]

森林貴彦(もりばやし・たかひこ)

1973年生まれ、東京都出身。慶應義塾高校野球部監督。慶應義塾幼稚舎教諭。慶應義塾大学卒。大学では慶應義塾高校の大学生コーチを務める。卒業後、NTT勤務を経て、指導者を志し筑波大学大学院にてコーチングを学ぶ。慶應義塾幼稚舎教員をしながら、慶應義塾高校野球部コーチ、助監督を経て、2015年8月から同校監督に就任。2018年春、9年ぶりにセンバツ出場、同年夏10年ぶりに甲子園(夏)出場。2023年春、センバツ出場、同年夏に107年ぶりとなる甲子園(夏)の優勝を果たす。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略

2026.02.02Opinion -

モレーノ主審はイタリア代表に恩恵を与えた? ブッフォンが回顧する、セリエA初優勝と日韓W杯

2026.01.30Career -

ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件

2026.01.23Career -

ペップ・グアルディオラは、いつマンチェスターを去るのか。終焉を意識し始めた名将の現在地

2026.01.23Career -

世界最高GKが振り返る「ユヴェントス移籍の真実」。バルサ行きも浮上した守護神“ジジ”の決断

2026.01.23Career -

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

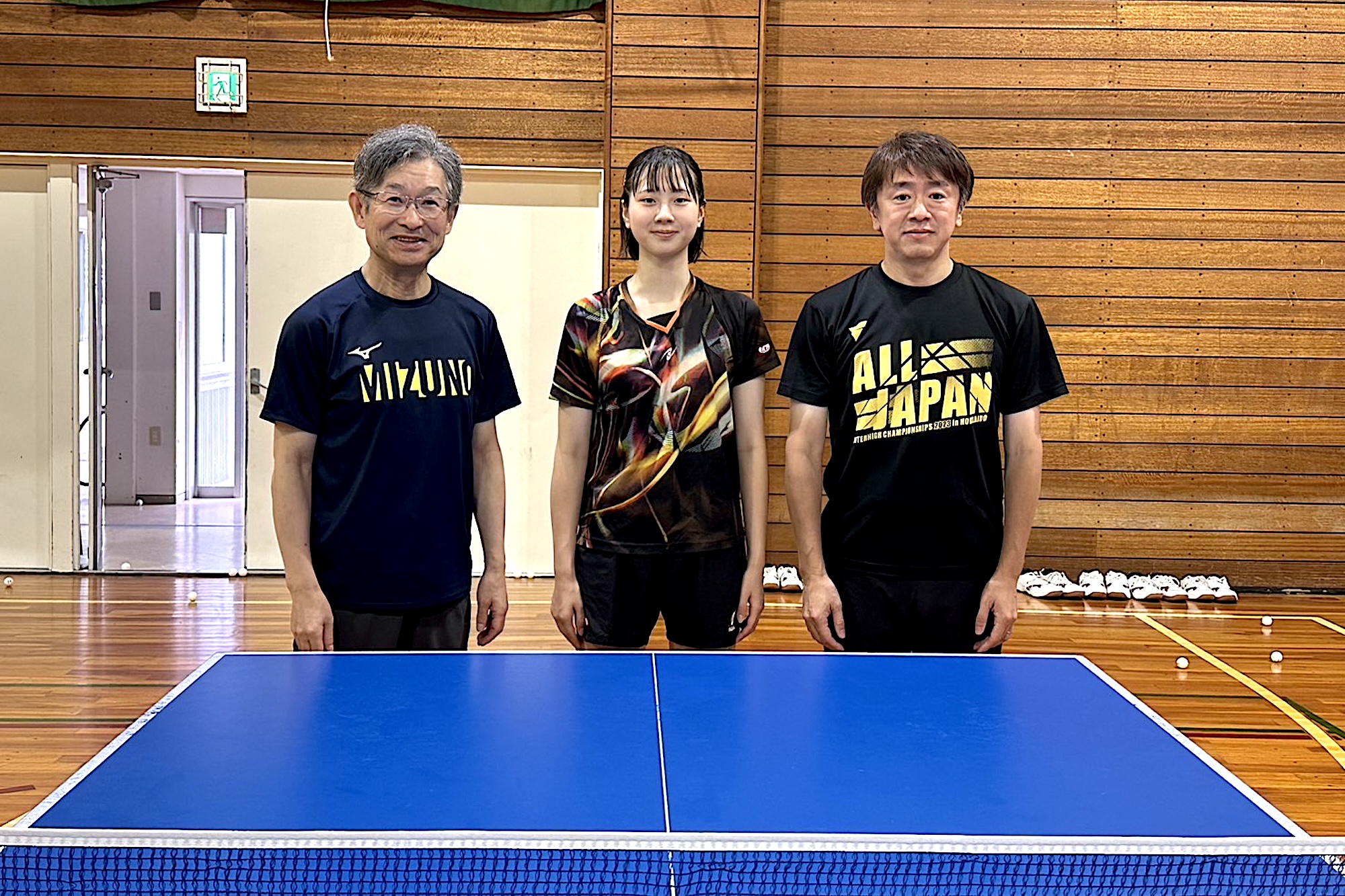

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education