高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

勝つことだけがすべてではない。100年以上続く高校野球の世界で、「勝利至上主義」に一石を投じた指導者がいる。慶應義塾高校野球部監督・森林貴彦。2023年、同校を107年ぶりの夏の甲子園優勝へ導いた名将が、いま伝えたいのは「成長こそがチームの本質」という信念だ。負けにも意味を見出し、結果よりもプロセスを重んじる――。書籍『成長至上主義のチームデザイン――成長こそが慶應の野球』の抜粋を通して、勝ち負けを超えた“学びのある野球”のあり方を紐解く。今回は、結果を出すことだけがすべてではない高校野球の本当の価値について。

(文=森林貴彦、写真=スポーツ報知/アフロ)

「甲子園」がすべてではない。部活動の危機と価値

2023年夏、私たちは、一つの目標でもあった夏の甲子園優勝、日本一という結果を手にしました。

そのことで、慶應義塾高校野球部のメンタルトレーニングや、コンディショニングを含めたフィジカルトレーニング、医療機関との連携によるメディカルケア、学生コーチによる選手の主体性を引き出す指導などの取り組みが注目を集めました。

これらの取り組みはどれもチームの勝利を目的としたものであると同時に、甲子園や高校野球、高校3年間という決められた期間だけでなく、もっと先の個人の成長を見据えたものです。

甲子園に優勝したからすごいチーム、すごい監督と言われがちですが、私はそうは思いません。

チームの目標は日本一になることですし、選手たちも私も、各分野の専門家を含むチームを支えてくれたすべての人も、それに向かって本気で取り組んでいます。しかしその先には、選手個々の人生があります。

日本の高校野球では、「甲子園」という存在があまりに大きすぎるため、そこでの結果をすべてだと錯覚したり、その一点に向かって燃え尽きる傾向があります。しかし、フォーカスすべきはもっと先の未来です。

高校で開花しなかった才能が大学で花咲くこともあるでしょう。地道に続けた努力が社会人経由でプロ入りという結果につながった選手も大勢います。プロ野球選手にならなくても野球を続ける選択肢はありますし、野球で得た経験を社会に出てから役立てる人材もどんどん増えていってほしいと思っています。

勝利と成長の話をすると、「勝たせる」か「育てるか」の二元論になりがちですが、慶應義塾高校野球部は、勝利と成長の両方を追求しています。夏の甲子園を制したことで、短期的な目標は達成できましたが、選手たちが卒業後、十年、数十年経った後にも「あのチームでの経験が野球だけでなく、人間的にも成長させてくれた」と感じられることが、私たちの最大の目標であり喜びなのです。

高校生にとって、高校時代の経験は一度きりです。現状では、合わないからといって頻繁にチームを替える環境もありません。比較することはできませんが、その中で最大限の成長を得られる環境を提供することが、指導者の役割です。

高校野球の「勝ち」を「価値」に

勝利と成長を両輪と捉え、そのどちらも追求するチームが増えることは、現在叫ばれている「部活動の危機」に一石を投じる可能性があるのではないかと思っています。

顧問の教員の負担や保護者の負担、少子化や選択肢の多様化など、学校における部活動は、大きな岐路に立たされています。部活動指導員などの外部指導者の導入、地域展開などの改革案が示されていますが、多くの課題は残されたままです。

「部活消滅」の危機も叫ばれていますが、制度面や運用面での改革と同時に現場を預かる私たちも、部活動について真剣に考え直さなければいけないところまで来ていると思います。

私は、部活動、とりわけ高校野球には教室では決して手に入らない教育的価値があると考えています。

部活改革の一案とされている外部指導者が関与するケースでは、競技面に重点が置かれる傾向があります。一方で、学校内の部活動では、人間形成や学校生活とのリンクを図ることができます。競技としての成果だけでなく、人としての成長を見守り、両面をバランスよく育てることこそが、学校部活動の意義であり、その魅力を再認識し、広めていく必要があります。

例えば、プロ野球選手でも、選手として必要な技術や能力を鍛えることは大切ですが、それだけでは不十分でしょう。社会性や基本的な生活能力も生きていく上で必須の能力です。このようなバランスの欠如は避けなければなりません。

だからこそ技術面だけでなく、人間的な成長も高いレベルで目指していくことが重要です。技術が優れていることは当然として、それを否定することなく、「両方を高める」というスタンスを貫くことが指導者の責任だと考えています。

私が目先の勝利や甲子園優勝といった結果だけに固執せず、個人の成長を目指すのは、勝敗や野球という狭いカテゴリに選手の価値を押し込めずに、人間的成長に目を向けることで、高校野球に教育の場としての価値が生まれるからです。

すでにこの本でも紹介しましたが、もう一度私が考える、「教室では決して手に入らない高校野球の価値」について振り返ってみます。

①困難を乗り越えた先にある成長を経験する価値

②自分自身で考えることの楽しさを知る価値

③スポーツマンシップを身に付ける価値

高校野球や部活動全体の評価が高まることで、「部活動には子どもを安心して預けられる価値がある」と保護者にも感じてもらえるようになるでしょう。高校野球や部活動に求められているのは、ただの「勝ち」ではなく、「価値」をつくっていくことだと私は思います。

学校の授業や予備校の講義では得られない学びや成長の機会を明確に打ち出していくことが、これからの部活動の存続と価値向上につながるはずです。

現代では得難い“うまくいかない経験”

高校野球の価値を高めるためには、これまでの常識を打破し、勝利至上主義から成長至上主義で選手の成長に目を向ける必要があります。

成長至上主義では勝利や結果だけでなく、選手の野球技術や人間性の成長を重視しています。しかしそれは選手だけに向けられることではなく、私を含む指導者についても当てはまります。

慶應義塾高校野球部は、選手も指導者も、チームに関わるすべての人がそれぞれ自分自身の成長を追求していく組織でありたいと思っています。

そのために一番大切なのは、学び続ける姿勢です。監督歴は10年を超え、幸運にも甲子園優勝監督の肩書きを得た今でも、「絶対の正解」が見えたわけではなく、むしろわからないこと、うまくいかないことが増えています。だからこそ、常に学び続ける姿勢で日々を過ごしています。

現代は「失敗しにくい時代」です。世の中が寛容さを忘れ、一度の失敗が命取りになる風潮は簡単には変わりません。そうした空気を察した大人たちは、子どもがつまずかないよう先回りしてレールを敷き、失敗の芽を摘んでしまいがちです。その結果、若者は「コスパ(コストパフォーマンス)」や「タイパ(タイムパフォーマンス)」といった効率を最優先し、回り道や試行錯誤を“ムダ”と捉えて遠ざける傾向が強まっています。

しかしスポーツでは、比較的安全に取り返しのつく範囲で「うまくいかない経験」ができます。競技にかかわらず、スポーツではミスが頻発します。ミスそのものよりも、ミスが起きた後にどう対応するか、そこからミスを引きずらずにどうやってリカバリーするかが試されます。

どんなに圧倒的な実力をもっていても、勝つこともあれば負けることもあるのがスポーツです。すべてのチーム、選手が、勝つことを本気で目指すからこそ生まれるプロセス、負けから得られる学びがあります。

日常生活での失敗やミスが致命的な結果につながってしまう現代において、スポーツで「うまくいかないこと」を経験することには、大きな意味があります。

立ち上がる――そのプロセスこそが高校野球の価値

振り返ってみれば、私自身も過去に「うまくいかない」「思ったようにいかない」という苦い経験をしたからこそ「変わろう」とか「新しいことに挑戦しよう」という前向きにチャレンジする一歩を踏み出すことができました。

うまくいっているときは現状を変えづらいといいますが、失敗がなければ現状維持を肯定してしまうのも人間の性質です。失敗や負け、「うまくいかないこと」を経験した瞬間こそが変革のチャンスです。

勝敗がはっきり出る高校野球では、うまくいかない体験は避けようがありません。だからこそ私は選手や学生コーチたちには、勝ちと負けの両方を味わい、成功も失敗も丸ごと経験してほしいと願っています。失敗を恐れず挑戦し、そのたびに悩み、葛藤し、立ち上がる――そのプロセスこそが高校野球の価値なのです。

10年の監督経験を経て実感しているのは、挑戦と変化のサイクルを繰り返すことで、人は前向きに成長し続けられるということです。

(本記事は東洋館出版社刊の書籍『成長至上主義のチームデザイン――成長こそが慶應の野球』から一部転載)

【第1回連載】勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

【第2回連載】「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

【第3回連載】107年ぶり甲子園優勝を支えた「3本指」と「笑顔」。慶應義塾高校野球部、2つの成功の哲学

【第5回連載】監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

<了>

山本由伸の知られざる少年時代。背番号4の小柄な「どこにでもいる、普通の野球少年」が、球界のエースになるまで

ダルビッシュ有が考える“投げ過ぎ問題”「古いことが変わるのは、僕たちの世代が指導者になってから」

[PROFILE]

森林貴彦(もりばやし・たかひこ)

1973年生まれ、東京都出身。慶應義塾高校野球部監督。慶應義塾幼稚舎教諭。慶應義塾大学卒。大学では慶應義塾高校の大学生コーチを務める。卒業後、NTT勤務を経て、指導者を志し筑波大学大学院にてコーチングを学ぶ。慶應義塾幼稚舎教員をしながら、慶應義塾高校野球部コーチ、助監督を経て、2015年8月から同校監督に就任。2018年春、9年ぶりにセンバツ出場、同年夏10年ぶりに甲子園(夏)出場。2023年春、センバツ出場、同年夏に107年ぶりとなる甲子園(夏)の優勝を果たす。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career -

名門クラブの「セカンドチーム」という幻想。欧州サッカー、成功の登竜門ではない“U23の壁”の現実

2026.01.09Career -

「半年で成長し、1年半後に昇格を」大黒将志がJ3奈良クラブで挑む“急がば回れ”の監督元年

2026.01.09Career -

“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏

2026.01.09Opinion -

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相

2026.01.07Opinion -

スタメン落ちから3カ月。鈴木唯人が強豪フライブルクで生き残る理由。ブンデスで証明した成長の正体

2026.01.05Training -

あの日、ハイバリーで見た別格。英紙記者が語る、ティエリ・アンリが「プレミアリーグ史上最高」である理由

2025.12.26Career -

アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神

2025.12.26Opinion -

雪上の頂点からバンクの挑戦者へ。五輪メダリスト・原大智が直面した「競輪で通じなかったもの」

2025.12.25Career -

なぜ原大智は「合ってない」競輪転向を選んだのか? 五輪メダリストが選んだ“二つの競技人生”

2025.12.24Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

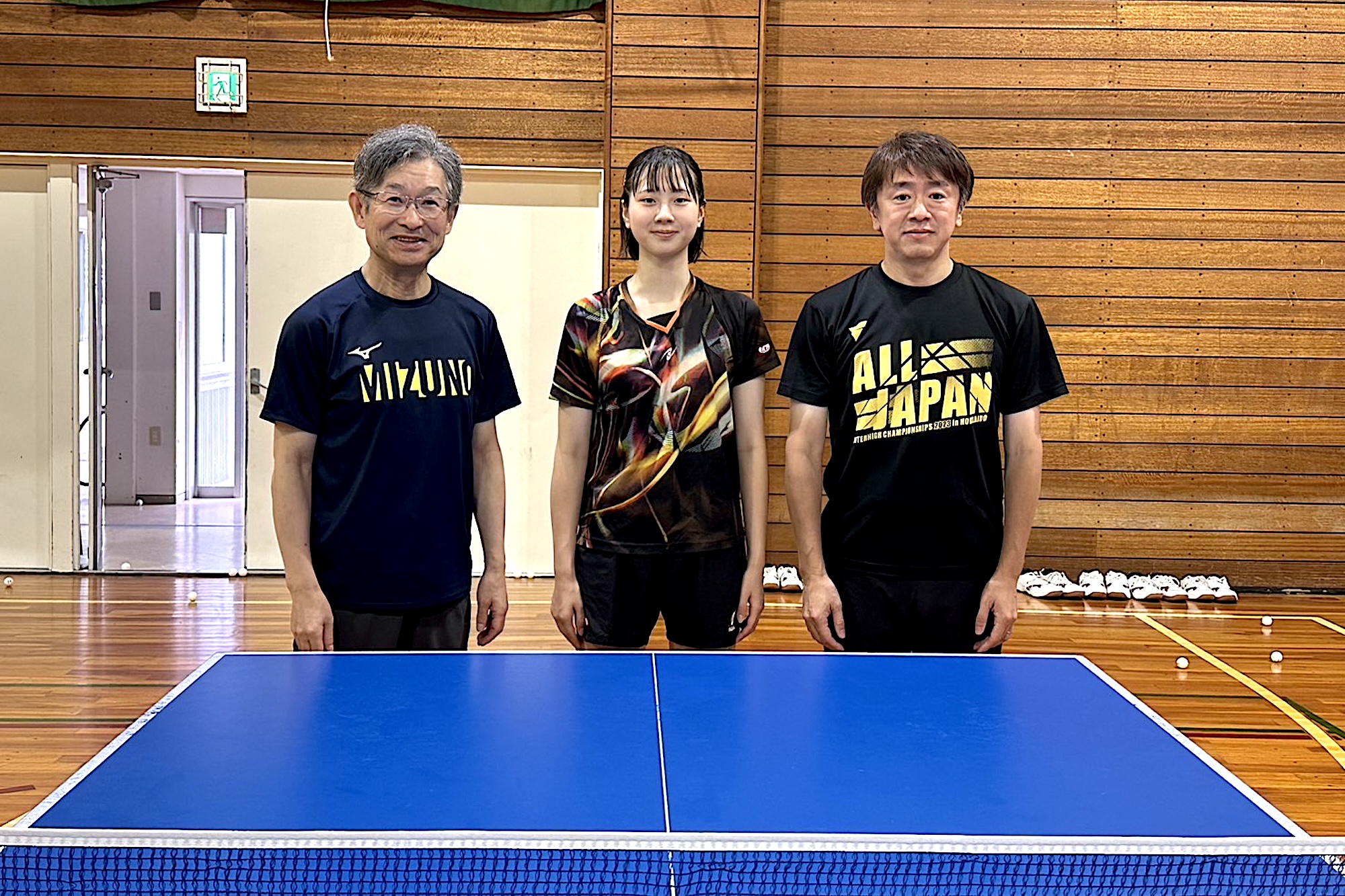

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education