「変革者」ポステコグルーが日本を愛した理由。横浜F・マリノスで成し遂げた“アンジェボール”

現在、イングランド・プレミアリーグの強豪トッテナムを率いるアンジェ・ポステコグルー監督。その超攻撃的なサッカーは“アンジェボール”と称され、いまや世界中のサッカーファンを魅了している。オーストラリア代表監督として2015年に母国をアジアカップ優勝に導くと、2018年に横浜F・マリノスの監督に就任。選手やクラブ関係者から懐疑の目を向けられながらの難しい船出となったが、2019年にはチームを見事15年ぶりのJ1優勝に導いた。そこで本稿では書籍『アンジェ・ポステコグルー 変革者』の抜粋を通して、ポステコグルーの日本時代に焦点を当て、その人物像や、一貫してブレない指導哲学に迫る。今回は、日本で過ごした最初の1シーズンでポステコグルーが根づかせた戦術と思想について。

(文=ジョン・グリーチャン、訳=高取芳彦、写真=長田洋平/アフロスポーツ)

「一番の違いはスピード。日本の選手が慣れているのとは違う」

2018年に横浜F・マリノスの新監督に就任したアンジェ・ポステコグルーとヘッドコーチのピーター・クラモフスキー(現FC東京監督)にとって、横浜での1シーズン目は困難なものだった。それでも通訳として彼らを支えた今矢直城(現栃木シティFC監督)は、ポステコグルーが実践した具体的なサッカースタイルの違いについてこう言及した。

「ある意味、アンジェはすごく太々しい人です。それまでの横浜F・マリノスはカウンター攻撃のチームで、すごく守備的でした。ところが、アンジェとピーターの下では、プレシーズンキャンプから攻守両面できわめて積極的でした。ボールを持っているときは非常に攻撃志向で、選手が縦横無尽に動き回り、ローテーションを繰り返し、オートマティックに連動することを重視していました。

一番の違いはスピードです。アンジェのテンポは、日本の選手が慣れているのとは違いました。選手たちには、ときには力を緩め、しばらくボールを落ち着かせる必要があるという感覚がありましたが、アンジェにそれはなかった。

出だしは結果がよくなかったので、選手たちは明らかに『ああ、やっぱり。こんなのうまくいかないよ。監督は自分の言ってることの意味がわかっちゃいない。日本のサッカーが理解できてないんだ。ここでは機能しない。少しスピードを落とさないと』と考えていました。はっきり言葉にしないときもありましたが、アンジェが攻守で望むプレーに対して、そういう疑念を抱いていることは感じとれました」

戦術面では、すべては4-3-3を中心に成り立っていた。しかし、横浜で最初に実現したアンジェボールは、グラスゴーやロンドンに持ち込んだものとは少し違うモデルだった。今矢は次のように振り返っている。

「実際、最初のキャンプではサイドバックを外に張らせていました。一番外のレーンにいて、幅を生み出す役割です。それを、何週間かして内側に入らせた。いわゆる偽サイドバックですね。練習試合を見直していたときだと記憶していますが、日本人選手のパス強度がヨーロッパ系の選手ほどでないことにアンジェが気づいたんです。それで、パスの距離を縮めるためにサイドバックを中に入れました。でも、全体としては4-3-3でしたよ。初めは守備的ミッドフィールダーを1枚にしていて、優勝した2019年には2枚に変えました。

2018年の時点では、ほかのチームがやっていたこととは全然違いました。当時、アンジェほど徹底的かつオープンにつなごうとするチームは、たぶん一つか二つでした。その彼らのプレーでさえ、アンジェが望むものには遠かった」

日本に来てJリーグで監督をしたいと思った理由

ポステコグルーの手法に対する当初の反発は、単純にスピードの変化を好まない選手にとどまらなかった。就任1シーズン目、クラブの「上の人たち」がどれほど懸念を口にしていたか今矢は忘れていない。すでにポステコグルーの側近となっていた今矢に直接伝えに来るほど、彼らは自分の言い分に自信を感じていた。この事実は、新体制1年目の苦しみを物語っている。

今矢はかろうじて降格を回避した最初のシーズンを「緊迫」という言葉で表現し、ポステコグルーは批判を受け入れざるをえなかったと振り返った。クラブを上昇気流に乗せることができるまで、彼はベンチに置かれた選手から飛んでくる批判や、スタンドのクラブ幹部が投下する非難に耐えなければならなかった。

「でも、今のJリーグを見ると。皆がアンジェと同じようにプレーしたがっている。これは、彼がしたことの直接のレガシーです。私の見方では、彼は日本サッカーが進む道を変えました。戦術面だけでなく、精神面でもです。彼は信じられないような、本当に面白いサッカーを実現し、それを皆がやりたがるようになっている。あのサッカーで実際に結果を出し、リーグ優勝できることに気づいたのです。でも、最初にやったのはアンジェにほかなりません。並外れたリーダーシップが必要でした。

アンジェは来日以前から日本の選手を称賛していました。日本人選手のプレースタイルや能力に常に敬意を払い、好ましく思っていたんです。実際、サッカルーズの監督として日本と対戦している彼を見るたび、本当は日本の選手と仕事をしていたかったんだろう、という印象を受けたくらいです! 日本選手のプレースタイルが大好きだったことも、彼が日本に来てJリーグで監督をしたいと思った理由です。

アンジェには、Jリーグのチームが退屈なサッカーをしたがる理由が理解できないようでした。語弊のある言い方かもしれませんが、少なくともエンターテインメント性では劣っていた。アンジェは日本に質の高い選手がいるのを知っていたので、『攻撃サッカーをやったらどうだ? それに適した選手がいるじゃないか。彼らならできるのに』と考えていました。その考えを実証したわけです。これが始まりでした」

「2019年には優勝したが、2018年は恐ろしく降格圏に近かった」

当然ながら、思想の変革には犠牲がつきものだ。サッカーの場合、新しいプレースタイルを受け入れられない選手、あるいは受け入れようとしない選手は長く続かない。選手によっては、それまでに築いた地位や契約の長さ、市場価値の下落などが妨げとなり、監督が放出を望んでも移籍が難しいことがある。

しかし、ポステコグルーの場合、シティ・フットボール・グループ(CFG)が横浜F・マリノスを一部所有していることが後押しになったはずだ。成功の訪れをじっと待つ姿勢は、このグループのDNAには刻まれていない。すべての場所ですべてを一挙に勝ち取ることへの抑えきれない欲求は、マンチェスター・シティへの資金の注ぎ込み方によく表れている。

ポステコグルーがスコットランドに飛び立ったあと、クラモフスキーは日本に残って監督になった。

「2018年はジェットコースターでした。あのサッカーを急ピッチで始動させて、疑う声もありましたが、私たちがやろうとするプレーは急速に浸透しました。シティ・フットボール・グループは当時、私たちのサッカーが出来上がっていくスピードに驚いていました。ただし成績面では、1年を通じて少しばかり浮き沈みが激しかった。そうなってしまう原因は残りましたが、自分たちのサッカーは形になっていましたし、その裏打ちとなる基準も定まっていました。成功が近づいていたんです。

止めようがなかった。私たちがF・マリノスに行ってから最初の12カ月間で25人前後、あるいは30人もの選手を入れ替えました。そして、ご存知のように2019年には優勝しましたが、2018年は恐ろしく降格圏に近かった。言ってしまえば、不安な時期もありました。しかし、ここはクラブの株主、そしてCFGを称えるところですが、彼らはアンジェを信じ、選手補強を助けました。そして、最後に見返りを得たのです」

クラモフスキーは次のように強調した。

「そこがアンジェの大事な特徴です。彼はクラブのアイデンティティを構築するんです。アンジェがクラブに残したものは、明らかに今も生き続けています。レガシーは時を超え、本人がいた期間よりもずっと長く残ります。アンジェにとっては、それがすべてなのです。横浜F・マリノスというクラブは今も毎週末、あのサッカーを欲している。それがアンジェのレガシーです。セルティックでも同じことを目指したに違いありません。自分がいる間、そして去ってからも成長し、進化を続ける。アンジェにとっては、これが本当に大事なんです。彼は純粋なサッカー人であり、彼にはこれがすべてです」

語るに足るだけの魅力的な物語

クラモフスキーは、ポステコグルーの日本での挑戦を次のようにまとめた。

「アンジェが日本での日々を愛していたことも、私は知っています。何より、日本は本当に美しい国ですし、そのことはサッカー文化ともつながっています。日本ではサッカーと野球が二大スポーツです。そして、野球の存在感が大きいなかでも、サッカーは人々に愛されている。

サッカーのレベルも認められるべきです。日本のサッカーは一般的な認識よりレベルが高い。一筋縄では行きませんし、競争も激しい。指導やマネジメントのスキルが研ぎ澄まされる環境でもあります。いいチームが非常に多く、競争が激しいため、試合の準備に高い精度が求められるからです。仕事が磨かれるんです。

横浜F・マリノスでのことは、語るに足るだけの魅力的な物語です。何しろ、始まりが2018年、ワールドカップ出場を決めた直後でしたから。アンジェがここに来ることを決め、幸運にも、その旅をともにできました」

【連載前編】ポステコグルーにとって、日本がこの上なく難しい環境だった理由とは?「一部の選手がアンジェに不安を抱いていた」

【連載後編】ポステコグルーの進化に不可欠だった、日本サッカーが果たした役割。「望んでいたのは、一番であること」

(本記事は東洋館出版社刊の書籍『アンジェ・ポステコグルー 変革者』から一部転載)

<了>

横浜F・マリノスをACL決勝に導いた“楽しむ”姿勢。変化を生み出したキューウェル監督の「選手目線」

西村拓真が海外再挑戦で掴んだ経験。「もう少し賢く自分らしさを出せればよかった」

なぜ横浜F・マリノスは「10人でも強い」のか? ACL決勝進出を手繰り寄せた、豊富な経験値と一体感

マリノス優勝を「必然」にした改革5年間の知られざる真実 シティ・フットボール・グループ利重孝夫の独白

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

コツは「缶を潰して、鉄板アチッ」稀代の陸上コーチ横田真人が伝える“速く走る方法”と“走る楽しさ”

2025.05.23Training -

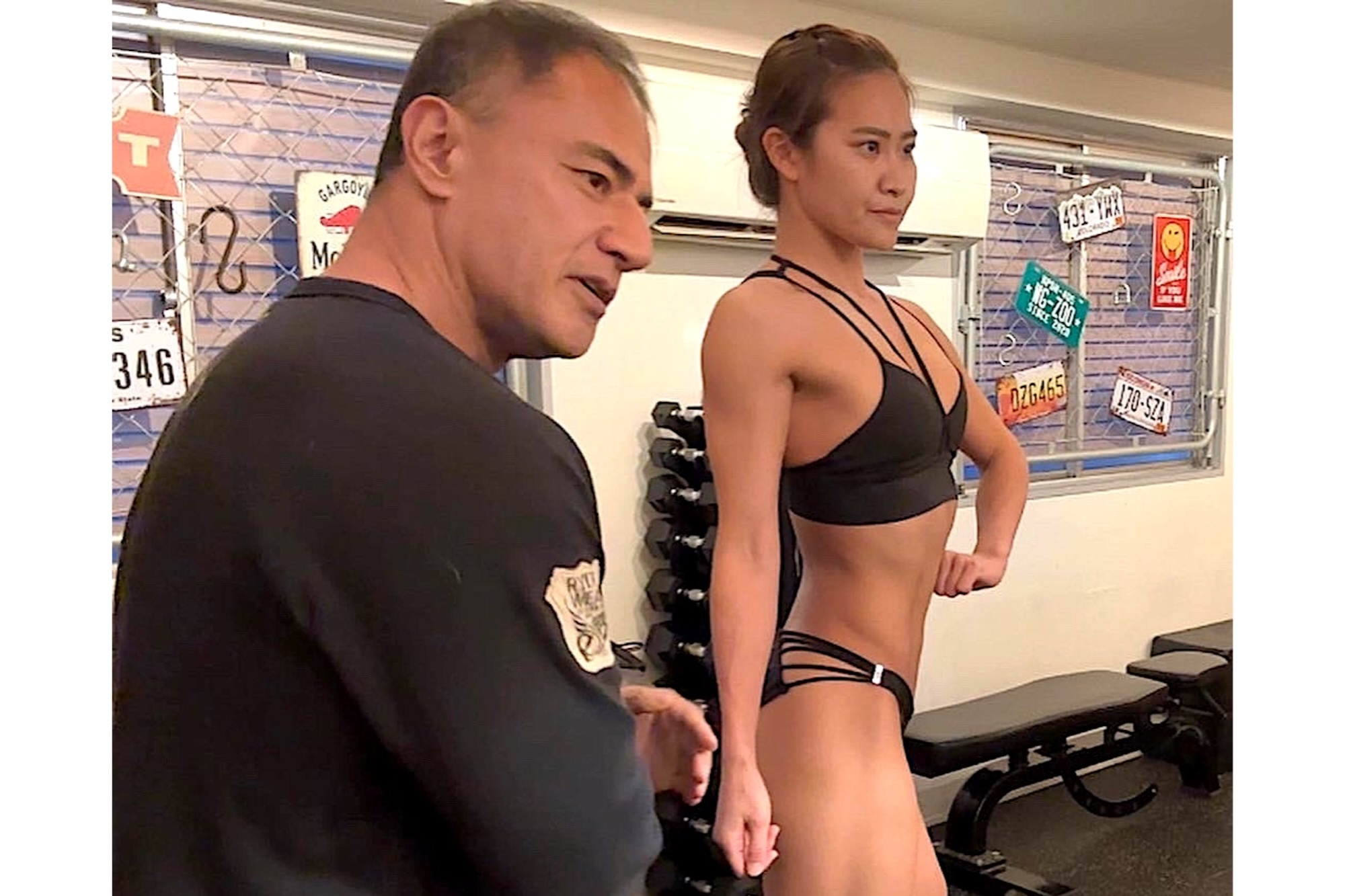

「週4でお酒を飲んでます」ボディメイクのプロ・鳥巣愛佳が明かす“我慢しない”減量メソッド

2025.04.21Training -

減量中も1日2500キロカロリー!? ボディメイクトレーナー・鳥巣愛佳が実践する“食べて痩せる”ダイエット法

2025.04.18Training -

痩せるために有酸素運動は非効率? 元競技エアロビック日本代表・鳥巣愛佳が語る逆転の体づくり

2025.04.16Training -

躍進する東京ヴェルディユース「5年計画」と「プロになる条件」。11年ぶりプレミア復帰の背景

2025.04.04Training -

育成年代で飛び級したら神童というわけではない。ドイツサッカー界の専門家が語る「飛び級のメリットとデメリット」

2025.04.04Training -

専門家が語る「サッカーZ世代の育成方法」。育成の雄フライブルクが実践する若い世代への独自のアプローチ

2025.04.02Training -

海外で活躍する日本代表選手の食事事情。堂安律が専任シェフを雇う理由。長谷部誠が心掛けた「バランス力」とは?

2025.03.31Training -

「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果

2025.03.28Training -

Jクラブ最注目・筑波大を進化させる中西メソッドとは? 言語化、自動化、再現性…日本サッカーを強くするキーワード

2025.03.03Training