高校野球に巣食う時代遅れの「食トレ」。「とにかく食べろ」間違いだらけの現実と変化

身体づくり、パフォーマンスに大きな影響を及ぼす食事は、選手にとって大事であることは言うまでもないだろう。だが高校野球において「食トレ」とは名ばかりの、ただ「量を食べさせる」だけという極端なノルマを課している例も少なくない。スポ根文化の「昭和」から「平成」を経て、「令和」になった今、あらためて食トレについて考えたい――。

(文=花田雪、写真=Getty Images)

いまだ多く残る、前時代的なノルマを課す食トレ

明治神宮大会も終わり、高校野球は12月から3月まで、「対外試合禁止期間」いわゆるオフシーズンに突入する。

オフと言っても、別に体を休めるわけではない。むしろここからの3カ月間こそが、高校球児にとっては最も厳しく、つらい時期といえる。

練習試合も含めた他校との試合が行われない冬の期間、ほとんどの高校は「トレーニング」と「身体づくり」に重きを置く。秋に新チームが結成され、秋季大会を経て各々の課題や修正点が見つかるこの時期。春の対外試合解禁に向け、個々のレベルアップが最重要課題となるのだ。

「ひと冬越えて化ける」

これまでもそんな選手、そんなチームを数多く見てきた。

そんなトレーニング、身体づくりの時期において重要視されているのがいわゆる「食トレ」だ。食事そのものをトレーニングと考え、練習メニューとセットで考えている高校は実に多い。成長期でもある高校生たちにとって、食事は日々の練習以上に大切なものになってくる。

しかし、中には「食トレ」とは名ばかりの、選手にただ「量を食べさせる」だけという前時代的なノルマを課している高校も、いまだに多い。

筆者は以前、別の媒体でも「食トレ」をテーマに原稿を書いたことがあるが、ありがたいことに多くの反響をいただいた。

同業者はもちろん、初めて取材でお会いした高校野球の指導者から「食トレの原稿読みました」と声を掛けてもらったこともある。

その際、特に反響の大きかったエピソードをあらためて紹介する。

数年前に現役を引退した元プロ野球選手から聞いた話だ。

彼は甲子園常連の名門校の出身者だったが、部活では毎日、食事量のノルマに加えて、体重が前日よりも1グラムでも落ちていたらいけないという規則があったという。それを破れば、いわゆる「罰則」的な練習を課されるため、選手たちは毎日の体重測定に戦々恐々としていたという。

ある日、一人の部員が測定前に自身の体重を計ったら、なんと前日よりも2キロも体重が落ちていた。彼は慌てて2リットルのペットボトルに水道水を流し込み、それを無理やり胃の中に流し込もうとする。しかし、途中で限界を迎えてしまい、飲んでいた水を吐き出してしまったという。

数年前の出来事だったこともあり、その選手はこのエピソードを笑いながら話してくれたが、筆者は素直に笑うことができなかった。

これは決して、スポ根文化が全盛を迎えてきた昭和の話ではない。トレーニング理論も成熟した平成後期の高校野球界で実際に起きた話だ。

成長期の高校生には「即効性がある」かもしれないが……

元号が令和へと替わり、高校野球を取り巻く「食事」への意識は、少しずつ変わろうとしている。それでもやはり、前時代的としか言えない、名ばかりの「食トレ」を行う高校はまだある。

アスリートにおけるパフォーマンスと食事が密接な関係にあるのは周知の事実だ。多くのプロ野球選手も、食事、サプリメントなど自らの摂取するものにこだわりを持っている。

ここで肝になってくるのが、何を、どのタイミングで摂取するかだが、高校野球の「食トレ」については、この部分をおざなりにしているケースが多い。

どんぶり飯を何杯、おにぎりを何個、といったアバウトなルールが、まさにそれだ。

なぜこんなことがまかり通ってしまうかというと、高校生がいわゆる「成長期」であることに加え「金属バット」の使用も理由として考えられる。

基礎代謝も高い10代の高校生。加えて、毎日厳しい練習をこなしている彼らは極端な話、何を食べても身体が自然に大きくなる。身体が出来上がった大人は細かな栄養計算や摂取のタイミングを間違えるとただ単に脂肪がついてしまうだけだが、彼らの場合はたとえどんぶり飯だろが、おにぎりだろうが、もっと言えばファストフードだろうが摂取した分、筋肉がつき、その効果が目で見てわかるレベルで身体つきに反映される。

身体が大きくなれば、当然パワーがつく。高校野球で採用されている金属バットは、ある程度パワーがあればたとえ芯を多少外されてもボールが飛ぶ。

ある高校野球指導者に食トレや身体を大きくすることの理由を尋ねた際、「即効性がある」と答えてくれたことがある。

打球を飛ばすためにはボールを芯で捉える必要がある。そのためにはスイングを含め、細かな技術の上達が不可欠だ。しかし、それをやるにはあまりにも時間がかかってしまう。であれば、技術はそのままでも単純に身体を大きくしてしまう方が、「近道」なのだ。

指導する側からすれば、とにかく量を食べさせれば勝手に身体が大きくなり、それが結果にも結び付く。確かに、高校野球を戦う上では即効性はあるし、もしかしたら「効率的」なのかもしれない。

ただ、果たしてそれでいいのか。

選手に食べたものを吐かせるまで食事を強要し、無理やり身体を大きくさせる。それでいて、肝心の技術は上達しない――。

指導者、選手に見え始めている変化

もちろん、そんな流れに異を唱える指導者もいる。

2019年まで夏の山梨大会を4年連続で制している山梨学院・吉田洸二監督はトレーニングの重要性とともに、食事を摂取する「時間」にもしっかりとこだわりを持つ。

特に冬場の身体づくりに定評のある吉田監督だが、トレーニング直後の30分間、いわゆる「ゴールデンタイム」に選手たちにしっかりと食事を取らせている。たくさん食べることも大切だが、それ以上に「いつ」食べるかを重視しているのだ。自身も清峰の監督時代に「トレーニングだけを重視して食事をおろそかにしてしまい、選手たちがガリガリにやせてしまった」といった経験がある。食事の大切さを身をもって痛感しているだけに「ただ、食べさせる」だけの食トレとは一線を画した取り組みで、しっかりと結果も残している。

東京の強豪・日大三の小倉全由監督も、昨今の「無理やり量を食べさせる」風潮を「ナンセンス」と一蹴する指導者の一人だ。

日大三といえば、選手の体格も大きく、さぞかし食トレに力を入れているのだろうと思っていたが、その実情は違う。

「選手に食事を強要することはしません。量を食べられない下級生の分は上級生が食べてあげたり、とにかく食事は『楽しく』が一番です。だって『エサ』じゃないんだから。もちろん、サプリメントやプロテインなどでしっかりと栄養補給することは大切ですが、厳しい練習を乗り越えた子供たちに、食事の時間まで『トレーニングだぞ、食え!』というのはかわいそうじゃないですか」

日大三の選手たちを見る限り、食トレを一切やっていない、というわけではないはずだ。「ナンセンス」なのは食トレそのものではなく、何の根拠もなく、ただ単に量を取ることだけを強いる風潮だ。

多くの指導者に「食トレ」に対しての意識改革が見える以上に、現場を取材していると選手たちの意識が年々高まっていることも感じる。

どの高校にも、最低一人はチームから「あいつの筋トレはすごい、あいつの筋肉へのこだわりはすごい」と言われるような「筋肉博士」が存在する。

そういう選手に話を聞くと、驚くほどトレーニングに熱心で、食事、サプリメント、プロテインなどにもこだわりを持っている。

そんな知識、どこで手に入れたのかと思うと、ほとんどの選手がYouTubeやSNSだという。今は多くの情報が、ネットに転がっている。一流アスリートが自らのトレーニングや食事法、おすすめのプロテインなどをSNSを通じて発信することも、決して珍しくない。

彼らはそれをしっかりとキャッチし、良い情報、悪い情報を選別する力を備えているのだ。

21世紀生まれの彼らには、その柔軟さがある。

名ばかりの食トレが間違っていることに気付くのは、おそらく我々大人より、若い彼らの方が早いのだろう。

本当に「即効性」を求めるのであれば、やみくもに食べさせるだけでなく、量や質、タイミングまで気を配るほうがいいに決まっている。

選手たちは、それに気付き始めている。

そんな時、指導者や我々大人が彼らに何をしてやれるのか、どう導いてあげられるのか。今一度、考えなければいけない。

<了>

ダルビッシュ有が考える、日本野球界の問題「時代遅れの人たちを一掃してからじゃないと、絶対に変わらない」

ダルビッシュ有が否定する日本の根性論。「根性論のないアメリカで、なぜ優秀な人材が生まれるのか」

野球少年の母親を苦しめる“お茶当番”はPTAと同じ?「負担強制の廃止」では解決しない

少年野球の「口汚いヤジ」は日本特有。行き過ぎた勝利至上主義が誘発する“攻撃性”

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

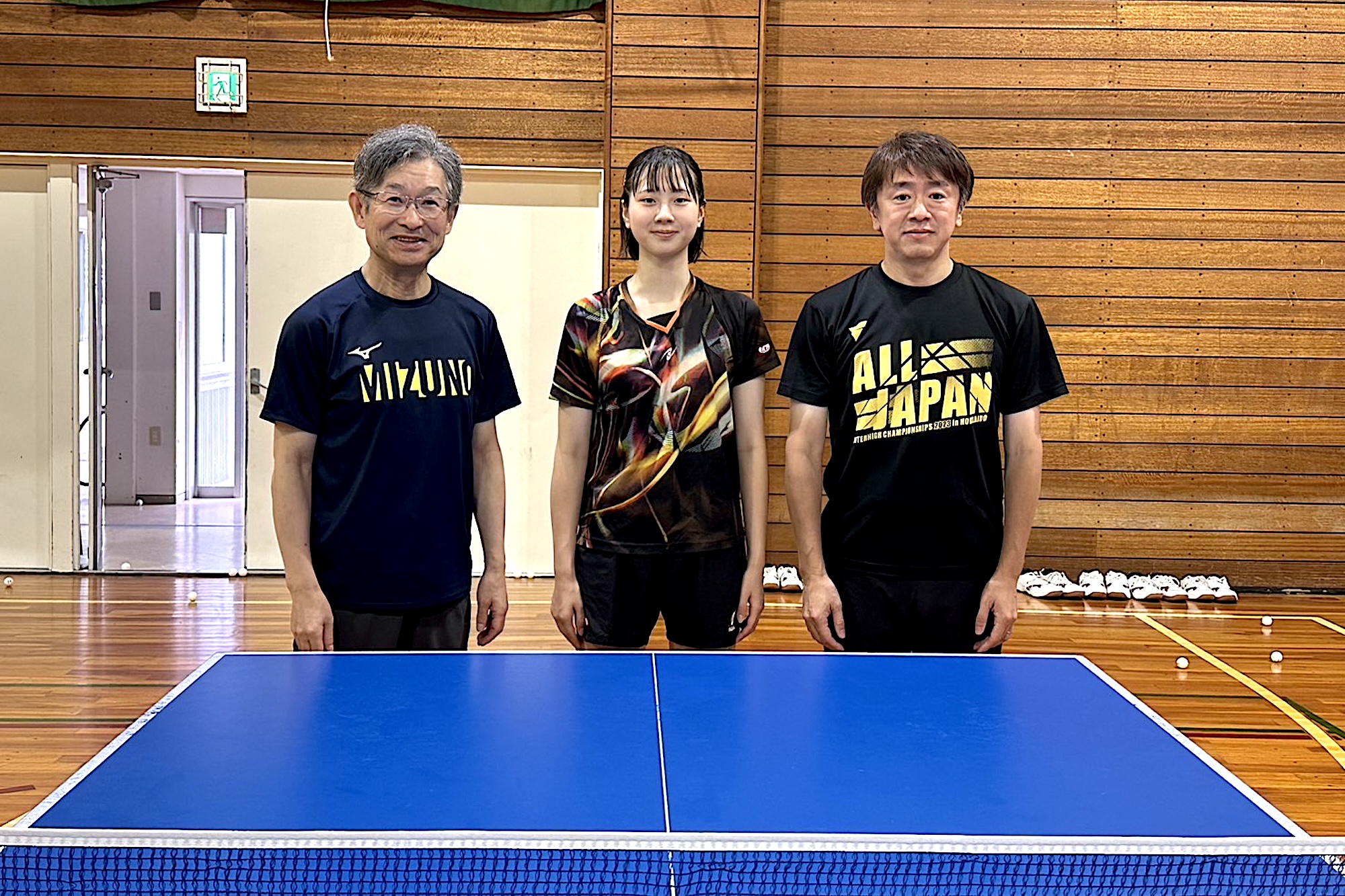

中国勢撃破に挑む、日本の若き王者2人。松島輝空と張本美和が切り開く卓球新時代

2026.02.06Career -

守護神ブッフォンが明かす、2006年W杯決勝の真実。驚きの“一撃”とPK戦の知られざる舞台裏

2026.02.06Career -

広島で「街が赤と紫に染まる日常」。NTTデータ中国・鈴森社長が語る、スポーツと地域の幸福な関係

2026.02.06Business -

森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略

2026.02.02Opinion -

モレーノ主審はイタリア代表に恩恵を与えた? ブッフォンが回顧する、セリエA初優勝と日韓W杯

2026.01.30Career -

ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件

2026.01.23Career -

ペップ・グアルディオラは、いつマンチェスターを去るのか。終焉を意識し始めた名将の現在地

2026.01.23Career -

世界最高GKが振り返る「ユヴェントス移籍の真実」。バルサ行きも浮上した守護神“ジジ”の決断

2026.01.23Career -

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education