[選手権決勝]なぜ強豪校対決が実現? Jユース台頭の中、世界に例を見ない高校サッカーの存在価値

1918年度に第1回大会が開催され、今大会で100回となる大きな節目を迎えた全国高校サッカー選手権大会。国内外の注目を集めるさまざまな話題を生んだまれに見る大会も、青森山田と大津という強豪校同士の決勝戦を残すのみとなった。1993年のJリーグ開幕以降、その立ち位置に大きな変化を強いられた高体連。Jリーグの下部組織に逸材が集結する潮流の中、今後の日本サッカーの選手育成において高校サッカーが担う役割とは?

(文=松尾祐希、写真=Getty Images)

チーム、個人ともに実力が抜きんでた青森山田、大津両校の戦い

今大会で100回目を迎えた高校サッカー選手権。その歴史は1921年に設立された日本サッカー協会よりも古い。前身の「日本フートボール優勝大会」が初めて開催されたのは1918年の1月。当時は関西圏で開催されており、出場チームも西日本の8校のみだった。

そこから歴史を重ね、1976年度の第55回大会から首都圏開催に移行。1983年度からは現行の47都道府県から1校ずつ(東京のみ2校)出場する形となった。100年の歴史を持つ高校サッカー選手権。近年は高校生年代をJリーグの育成組織でプレーする選手が増え、世代トップクラスのプレーヤーが高体連を選ばなくなってきている。その一方で、毎年のようにJクラブに選手を輩出しているのも事実。日本独自の文化である学校の部活動で技を磨くことは、他の国にはない文化だろう。

しかし、高体連の中でも課題はある。特に各地域で強豪校の“一強”化は顕著になってきており、力の差が明確になった。2011年に創設された2種年代最高峰の戦い“高円宮杯JFA U-18プレミアリーグ”の誕生により、強豪校は毎週のようにハイレベルな戦いを経験している。現在は青森山田、市立船橋、流通経済大柏、東福岡、大津の5チームが参加しており、激しい攻防の中で他では積めない経験を重ねてきた。1年目からリーグに参加する青森山田は2016年以降、選手権で2度ずつ優勝と準優勝を果たし、プレミアリーグでも2度日本一を成し遂げている。今年度の選手権は3年ぶりにプレミアリーグ勢同士の決勝が実現。青森山田と大津が顔を合わせる。両校の勝ち上がり方を見ても相手を寄せつけない強さを見せ、チーム、個人ともに実力は頭一つ抜きんでていた。

高校サッカーの潮流を変えた青森山田の存在

100回大会を迎えた高校サッカーの立ち位置は常に変化してきた。中でも1993年にJリーグが開幕し、Jクラブの育成組織が整備されたことは高体連に大きな影響を与えた。2000年頃からプロを目指す世代のトップランナーたちは高体連ではなく、ユースに進む傾向が強まり、帝京、国見といった強豪校であっても選手の獲得が難しくなった。実際に2005年度から2014年度までの選手権優勝校を振り返ると、2011年の市立船橋を除いていずれも栄冠を勝ち取ったのは優勝経験がないチーム。伝統校が上位を占める流れが止まり、どこが勝ってもおかしくない戦国時代の様相を呈した。

その流れに大きな風穴を開けたのが、2016年に初めて選手権を制した青森山田だ。圧倒的な総力と強度の高いプレーをベースに他の追随を許さない力でライバルたちを撃破していく。

「ハードワークもそうだし、相手へのハイプレッシャーもそう。リスタートから得点が奪えれば、つなぎながらでもバイタルエリアを攻略できる。なんでもできるのが青森山田のサッカー」とは黒田剛監督。

初優勝するまではポゼッション重視のスタイルでベスト16を現実的な目標としながら、決勝進出を目指すようなチームだった。しかし、初優勝を境にオールラウンドに戦えるチームを標榜(ひょうぼう)し、往年の国見のような圧倒的なまでの強さで高校サッカー界のトップに君臨してきた。

とりわけ、今季はプレミアリーグEASTを制し(コロナ禍の影響で日本一を決めるEAST対WESTのファイナルは行われなかった)、夏のインターハイでも優勝。FC東京への入団が内定している松木玖生を中心に隙のない戦いを見せており、相手を圧倒して勝利する試合も少なくない。

2015年以降の青森山田以外の優勝チームを見ても、名のある高校がずらりと並ぶ。東福岡、前橋育英、静岡学園、山梨学院などいわゆる伝統校と呼ばれるチームが結果を残し、準優勝チームにも流通経済大柏などが名を連ねた。

強豪校に人材が集中する流れを生み出した要因

では、なぜ、再び強豪校が安定して結果を出すようになったのか。その理由の一つが、高円宮杯JFA U-18プレミアリーグの創設にある。

2011年にJクラブの育成組織、高体連、街クラブが同じカテゴリーで1年間を通じて戦う場が創設された。当初はJユースに有望株が流れていた影響で、高体連勢はなかなか勝てず、大差をつけられる試合も珍しくなかった。しかし、毎週のように全国トップレベルの戦いで技を磨き、高体連のチームは何事にも代え難い経験を積んでいく。Jユース相手に揉まれていく中で高体連のチームは生き残るために知恵を絞り、勝負にこだわりながらサッカーの質を追求するようになる。長年、育成年代の選手たちに関わってきた日本サッカー協会の影山雅永育成ダイレクターはプレミアリーグの創設後の変化についてこう話す。

「最初はJユース、街クラブ、高体連が一緒になることでどうなるんだという懸念があり、大差がつくゲームも珍しくなかった。でも、ギリギリの覚悟を決めたゲームを数多く育成年代で経験し、そういうゲームが増えてきたと感じる」

選手の質が高いJリーグの育成組織と戦うことに重きを置き、創意工夫した結果、行き着いた答えの一つがさまざまな戦い方に対応できるスタイルでもあった。その積み重ねの結果、2013年に流通経済大柏が高体連のチームでは初めて年間王者となり、2016年と2019年には青森山田が真の日本一に輝いた。その結果は子どもたちにも大きな影響を与えており、プレミアリーグに出場したいという理由で高体連の強豪校を選ぶケースも増加。そうした流れが強豪校に人材が集中する流れを生み出す要因の一つになった。

高体連は選手育成においてどのような役割を担っていくべきなのか?

とはいえ、高校サッカーに世代別の日本代表の主力を担うようなトッププロスペクトの選手が集まっているとは言い難い。Jリーグの育成組織を選ぶ傾向は変わっておらず、少子化の問題点も含めて高体連のチームを取り巻く環境はむしろ難しくなっている。

今後、高体連のチームは人材育成の上でどのような役割を担っていくべきなのだろうか?

選手権に出場するため高校サッカーで勝負をしたいという子もいるが、その数は年々減っている。プロサッカー選手となり、海外で活躍するためにはJリーグの育成組織が最短ルートだからだ。そうした背景を踏まえると、高体連を選ぶ選手の多くはJユースに行けなかった選手。だが、仮に中学年代で目立った活躍ができなかった選手でも、高体連のチームは3年間じっくりと選手たちを育て上げ、毎年のようにプロのサッカー選手を輩出している。つまり、中学年代でこぼれた選手や大器晩成型の選手を育てる場として高体連は欠かせない。長年、市立船橋で監督を務め、松本山雅FCやFC今治などでも指揮を執った布啓一郎氏(現・VONDS市原監督)はこう話していた。

「(世界を見てみると)マンチェスター・ユナイテッドの下部組織など、そういう強豪クラブのユースに入らないとプロになれない。でも、日本はユースに入れなくてもプロになれる。流通経済大柏からプロに進む選手もいるし、市立船橋からでもプロサッカー選手になれる。選手がこぼれ落ちないのが、日本のストロングポイント。やっぱりクラブユース、高体連、街クラブを含めて約4000チームあるのはすごいことですよ」

例えば、大柄な選手は成長期が終わるまではあまり負荷をかけたトレーニングを行うことができない。そうすると、どうしても中学年代の時点で完成度の高いプレーを見せることが難しいのだが、高校年代でしっかりとしたトレーニングで力をつけ、公式戦で経験を積んでいくとすさまじい勢いで成長を遂げていく。小柄な選手であれば、中学時代は体ができていなかったが故に出場機会を得られていなかったが、高校入学後にフィジカルが完成して一気に花開くパターンも少なくない。逆に青森山田のようにトップレベルの選手が雪国の厳しい環境でサッカー面と人間性を鍛えられ、心技体がそろった選手となってプロのステージに進むこともできる。

圧倒的な速さや高さなど、明確な武器を持っている一方で、多くの課題も抱えているためにエリート街道に入れなかったケースも少なくない。そうした選手は武器だけを見れば上のレベルで戦える可能性を持ちながら、中学卒業の時点では上のレベルでは通用しないと判断される場合もある。しかし、高校入学後に課題と向き合いながら、自分の武器を磨き上げることで大化けしても不思議ではない。

個人のメンタリティーによって、高体連で花開く選手もいれば、Jユース向きの選手もいる。特に高体連は大所帯のチームが多く、激しいレギュラー争いを勝ち抜く必要がある。逆にJの育成組織は少数精鋭の中で活躍できれば一気にプロの世界が見えてくるが、一歩間違えると危機感を抱かずに3年間を終えてしまう。そうした良し悪しを踏まえて、どちらが自分に向いているのか選手個人で考えなければいけないが、日本サッカーが独自に築いてきた世界的にも例をみない高校サッカーの文化は財産だ。中学年代からトップを走ってきた選手を育てるだけではなく、一芸に秀でた選手や大器晩成型の選手の才能を開花させるためにも高校サッカーが担う役割はこの先も大きな意味を持つ。

<了>

選手権を席捲する「中学時代無名」の選手たち。高校サッカーで開花した“2つの共通点”とは?

なぜ高校出身選手はJユース出身選手より伸びるのか? 暁星・林監督が指摘する問題点

[選手権]近年の傾向と異なる「3つの現象」とは? 伏兵2校が4強躍進、劇的成長の理由

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略

2026.02.02Opinion -

モレーノ主審はイタリア代表に恩恵を与えた? ブッフォンが回顧する、セリエA初優勝と日韓W杯

2026.01.30Career -

ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件

2026.01.23Career -

ペップ・グアルディオラは、いつマンチェスターを去るのか。終焉を意識し始めた名将の現在地

2026.01.23Career -

世界最高GKが振り返る「ユヴェントス移籍の真実」。バルサ行きも浮上した守護神“ジジ”の決断

2026.01.23Career -

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

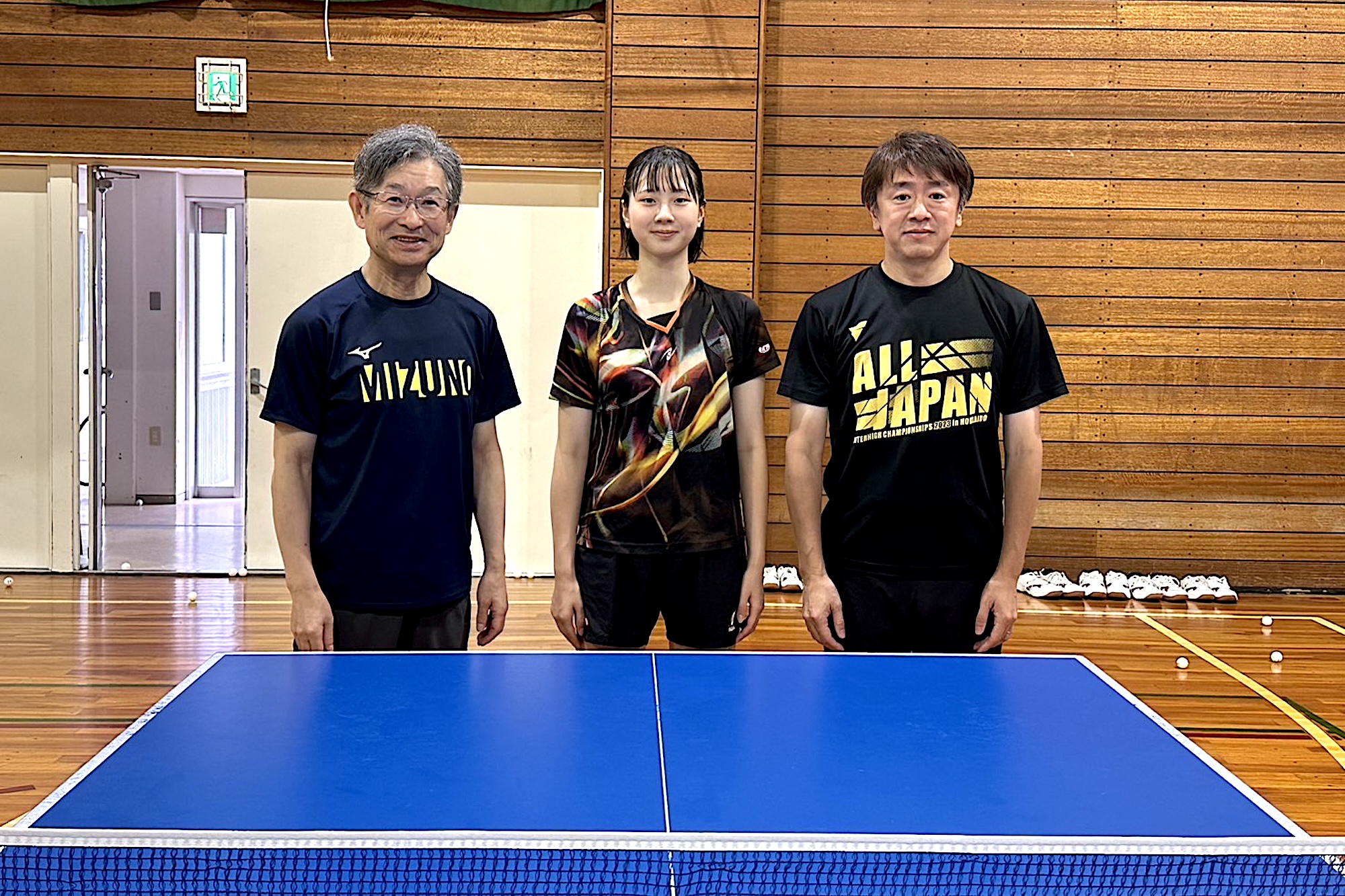

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education