「夏の公式戦中止」は本当に正しい判断か? 子どもの命を守る「対策」とは

5月中旬に、朝日新聞が「東京都少年サッカー連盟が夏の公式戦を禁止する」と報じた。その後、連盟サイドが「正しい報道ではない」と抗議する事態となった。ただ、連盟の言い分は「夏季休暇の間の公式戦は基本的に行わない。

この期間に試合を実施する場合は猛暑対策をとり、日本サッカー協会(JFA)の熱中症対策ガイドラインに沿って行うこと」との内容だった。

昨今の夏は猛暑が続き、サッカーに限らず、“夏の活動”についてはスポーツ界全体で考えるべき時期にきている。そこで、公益財団法人日本スポーツ協会の「スポーツ活動中の熱中症予防」に関する研究班の一員である安松幹展氏に東京都少年サッカー連盟の決断、また夏の熱中症対策について話をうかがった。

(インタビュー・構成=木之下潤、写真=Getty Images)

子どもの“命の安全”を考えると妥当な決断だが……

東京都少年サッカー連盟が「夏の公式戦を基本的に行わない」という意向を発表し、都内からは夏休み中に公式戦でプレーする子どもの姿がなくなってしまいそうです。安松先生は、東京都少年サッカー連盟のこの決断をどう思いますか? 朝日新聞が取り上げたことからSNS上でも話題になりました。

安松 懸念しているのは、活動できる涼しい日もあるということです。正確には、暑さ指数“WBGT” (Wet Bulb Globe Temperature/湿球黒球温度)を計測して試合を行うか中止にするかを判断するほうが、子どもにとってもいい対応だということです。ただ、東京都少年サッカー連盟としては「基本、中止にしたほうが子どもの安全を確保できる」との理由で夏の公式戦に規制をかける措置をとったのではないでしょうか。

朝日新聞が掲載したことで、保護者や選手に対しては「暑さ対策をしないと命の危険がある」というインパクトは与えられたと思います。でも、連盟の決断は、あくまで公式戦だけに限ったことです。

練習は? 練習試合は? ここへのアプローチが含まれているわけではありません。結果として、各チームに判断を委ねたわけなので、JFAが示している暑さ対策のガイドラインを実行できるのかが、本当に大切なところです。

参考:「暑熱対策・水分補給」(JFAホームページより)

http://www.jfa.jp/medical/heat_measures_hydration.html

その中には、例えば「原則として屋根のない人工芝のピッチを使用しない」、「クーラーの効いた施設があるような会場を選ぶ」などが記載してあります。きっと現場のコーチが「練習試合だったら大丈夫」と活動して熱中症患者を出してしまった時に、再びこの問題の意義が顕在化すると思います。

ただ新聞記事として出たことは、みんなが考えるキッカケになったので、その点について言えば「よかった」と感じています。

子どもの安全を守るためなのか、組織を守るためなのか。その本心を割り出すことはとても難しいです。

安松 もしかして現場のコーチの立場からすると「助かった」という思いはあるかもしれません。迷いながら試合を行い事故が起こったとしても、正直、責任は取れないでしょう。保護者も賛否が分かれています。「試合をやってください」という方もいれば、「試合は中止してください」という方もいます。コーチにとっては「連盟から中止の通達があった」と言えることはありがたいことかもしれません。

確かに、雨と同じで“仕方ない”が通ります。

安松 私たち専門家の立場としても、熱中症対策のガイドラインを知らずに命を危険にさらすことだけは避けたいところです。でも、完全な活動自粛ではないので、そこに抜け道があれば心配はあります。

「公式戦を基本的に行わない」という今回の決断も、都心とそうでない地域とでは捉え方に違いがあると思います。神奈川、埼玉、千葉に行けば試合ができるわけで、ましてや練習試合は公式戦ではないので拘束力がありません。

安松 実際、埼玉県のほうが暑いですからね。ベストな考え方は「ヨーロッパのように夏休みは家族と過ごす」というようなことです。私は1年間デンマークで暮らしたことがあります。だいたい6月から1カ月半くらいはクラブの活動もありません。トップの選手たちであっても、基本的に6月いっぱいは選手に完全休養を与えているはずです。

休息という観点で見ると、育成期は体の成長も大事なことです。だから、捉え方次第だとも思います。

安松 休息が体を成長させる。そういう考え方で取り組んでいるクラブもありますからね。

千葉のサッカースクール・FC市川GUNNERSは、昨年の夏休みに2週間ほど選手を完全休養させたそうです。休みの前後に身長や体重を測ったそうですが、体重も増え、身長も伸びたというデータが出たと聞きました。

安松 少し前に、ある高校の選手から悩みを相談されたことがあります。「ウェイトトレーニングをしているのに、体が大きくならない」と。どんな1週間を過ごしているのかと聞くと、1日4時間くらい練習をしていました。朝練で30分走り、勉強して昼食をとり、午後の練習はグラウンドとそれ以外とで合計3時間半。午後の内容は、人数が多いから3チームに分かれ、それぞれがグラウンドでの練習、ウェイトトレーニング、ランニングなどを行っていました。もちろん、指導者の方は大人数の部員に不公平なくトレーニングをさせる工夫だと思います。

やりすぎでは?

安松 一般的に長時間のトレーニングをしたあとは、体内にエネルギーが残っていませんよね。最後にウェイトトレーニングをするにしてもエネルギーを使っているわけですから、筋肉がつきにくい状況です。例えば、ウェイトをして走ったりしたら筋肉にエネルギーを蓄積するシグナルとしても体内で混乱が起こります。そういう環境下では、帰宅してからも学校の宿題があればそこから勉強するわけですから睡眠時間も減ってしまいますよね。大人数の部員が在籍する場合、グラウンドでの練習を数チームで交代する方式をとっていると思いますが、グラウンド外にいるチームはその間もウェイトトレーニングとか、ランニングとか違う運動をしていることが多いです。それだったら、トレーニングの開始時間をずらして宿題をする時間に割りあてるなど、睡眠時間が確保できるような工夫をしたり……できることはいろいろあります。

どのスポーツにしても、それって強豪校あるあるですよね。部員数が多い日本の部活って交代制で練習していても「どこか空き時間を作ってはいけない」と勘違いしているところがあります。「練習中だから自分だけ休んではいけない」と。

安松 私もそういうところはいつも心配していますが、チームの負けが込み始めると、「他校はもっと厳しい練習をしている」と練習量に解決策を求めていく傾向があります。現在、育成年代のスポーツ活動で大きな問題なのは「結果がすべて」という考え方、その捉え方にあります。でも、今後は「休む」ことも考えていかないといけません。

夏のトレーニングは何を知って実行すべきか?

それぞれのスポーツの在り方はトップリーグに付随した形なので、Jリーグが「夏に試合を行わない」という決断をしたら、当然、育成年代も夏の活動が中止されると思います。そもそも日本の育成期のスポーツ活動は、選手のエネルギー効率という側面に目を向けると、出ていく量と取り入れる量とのバランスが適切ではありません。安松先生は、そういった内容の話を講習会ではされないんですか?

安松 JFAの指導者養成でも講義をしています。でも、「やめましょう」ではなく、「暑い中で、何に注意をして練習すべきか」といった内容です。例えば、どんな症状が出たら絶対安静なのか、熱中症で離脱したらどう復帰させるべきかなど。

夏場は、具体的にどんなトレーニングをすべきですか?

安松 夏のトレーニングは、体温をコントロールすることが重要です。暑かろうが、寒かろうが、毎日同じ強度で練習しないこと。暑さを体に慣らしていく順化にも関わってくるところです。

急に暑くなって何日目なのか。それを把握して練習しなければいけません。例えば、1週間ほど暑さに慣れて練習するのと、急に暑くなった中で練習を始めて2日目だと同じトレーニングをしても体にかかる負荷は違います。

では、暑さに順化するとどうなるのか? それは体が暑さに慣れるから、体温が下げられるようになるんです。

もう少し詳しく教えてください。

安松 暑いと汗が出ますよね? 例えば、急に暑くなって外で初めてスポーツをすると、顔だけが赤くなることがあります。なぜそれが起こるかというと、体外に熱を放出するためには皮膚表面に血液を送り込むからです。

まだ暑さに体が慣れていないため、あまり汗をかけないんです。体が暑さに慣れてくると温度に対する発汗機能の感度が高まるため、発汗できるようになるんです。

そして、汗をかけば皮膚の上で蒸発し、気化熱によって体の温度を逃してくれます。

これが一連の仕組みです。要するに、汗をかきながら水分を補給し、汗で失った水分を体内に維持させて体温を下げることが夏のトレーニングでは大切なことです。だから、まず暑熱順化はその第一歩です。

暑熱順化はどのくらいでできるものですか?

安松 だいたい1週間くらいです。例えば、毎日練習をしているのか、週1で練習しているのかでも違います。最近は屋内で過ごす子も多いので、ずっと室内にいる子と外で遊んでいる子とでは、週2回の同じ練習でも順化に差が出ます。だから、暑熱順化の進行は個々によって異なります。

指導者は子どもたちが毎日どんな過ごし方をしているのか、外にどの程度出ているのかをチェックしながら練習内容を考えたほうがいいと思います。あと、外気の温度が高ければ体温の上昇も早いため、活動時間に対する配慮は大事です。夏は、朝夕の涼しい時間に活動するがベストです。また、練習も運動強度を上げたら体温がすぐに上がってしまいます。

だから、ある程度動きを制限する中でトレーニングをオーガナイズすることが必要です。パス&コントロールにしても、こだわるのをボールの置き所や認知など意識や頭へのアプローチにフォーカスすれば暑い中でも十分に質を高められるはずです。

さらに、練習時間のコントロールは重要です。

一つの練習メニューも7分×3本とか短く設定し、5分くらいの休憩を入れる。

とにかくその休憩で水分を補給することと、体温を下げることが重要です。これはサッカーに限らず、スポーツ全般で夏の活動において大事なことです。

(後編はこちら)

いつまで日本は炎天下での激しいアップを続けるのか? バルサもこだわる体温調節の重要性

<了>

「言葉ができない選手は世界で戦えない」3年で8人プロ輩出、興國・内野智章監督の目線

なぜ、日本では佐々木朗希登板回避をめぐる議論が起きるのか? 高校野球改造論

セレッソ・西川潤 アジアMVPの逸材がブレずに意識する“世界”と、描く“未来”

久保建英は“起業しても成功”する? 幼少期から知る男が語る「バルサも認めた武器」とは

その規制は誰のため? 高校野球「大人が口を出しすぎる」風潮への疑問

PROFILE

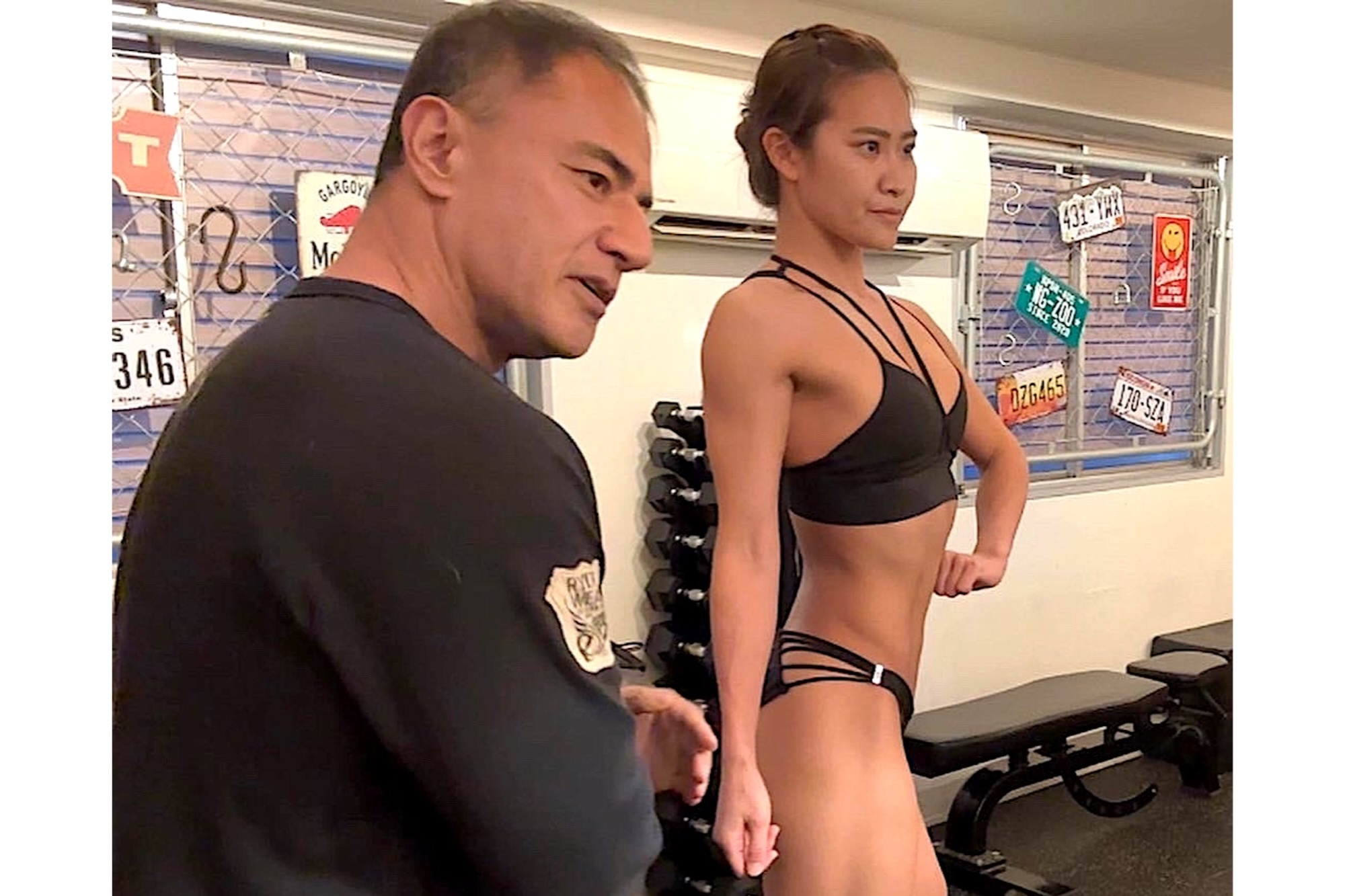

安松幹展(やすまつ・みきのぶ)

立教大学コミュニティ福祉学部スポーツウエルネス学科教授。専門は運動生理学。現在、主にサッカー選手のコンディショニング、パフォーマンス分析をテーマに研究。

日本サッカー協会技術委員会フィジカルフィットネスプロジェクトメンバー。アジアサッカー連盟のフィットネスコーチインストラクターとして選手、指導者に対するコンディショニングサポートを行う。

日本スポーツ協会の「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」の著者も務める。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

コツは「缶を潰して、鉄板アチッ」稀代の陸上コーチ横田真人が伝える“速く走る方法”と“走る楽しさ”

2025.05.23Training -

「週4でお酒を飲んでます」ボディメイクのプロ・鳥巣愛佳が明かす“我慢しない”減量メソッド

2025.04.21Training -

減量中も1日2500キロカロリー!? ボディメイクトレーナー・鳥巣愛佳が実践する“食べて痩せる”ダイエット法

2025.04.18Training -

痩せるために有酸素運動は非効率? 元競技エアロビック日本代表・鳥巣愛佳が語る逆転の体づくり

2025.04.16Training -

躍進する東京ヴェルディユース「5年計画」と「プロになる条件」。11年ぶりプレミア復帰の背景

2025.04.04Training -

育成年代で飛び級したら神童というわけではない。ドイツサッカー界の専門家が語る「飛び級のメリットとデメリット」

2025.04.04Training -

専門家が語る「サッカーZ世代の育成方法」。育成の雄フライブルクが実践する若い世代への独自のアプローチ

2025.04.02Training -

海外で活躍する日本代表選手の食事事情。堂安律が専任シェフを雇う理由。長谷部誠が心掛けた「バランス力」とは?

2025.03.31Training -

「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果

2025.03.28Training -

Jクラブ最注目・筑波大を進化させる中西メソッドとは? 言語化、自動化、再現性…日本サッカーを強くするキーワード

2025.03.03Training