変わりつつある『大学』の位置付け。日本サッカーの大きな問題は「19歳から21歳の選手の育成」

伊東純也、守田英正、三笘薫、上田綺世……。FIFAワールドカップ・カタール2022で躍動した日本代表メンバーのうち9人が大学サッカー経験者だったことは、選手育成という観点で大きな注目を集めた。大学サッカーを経由して欧州でプレーする選手も増えており、大学は日本サッカーのレベル向上に欠かせない存在となりつつある。そこで本稿では、関東大学1部リーグ所属・東京国際大学サッカー部を15年間指導する前田秀樹監督の著書『東京国際大学式 「勝利」と「幸福」を求めるチーム強化論』の抜粋を通して、大学サッカーの組織づくりについてリアルな現場の声をお届けする。今回は日本スポーツ界における大学の位置付けについてひも解く。

(文=前田秀樹、構成・撮影=佐藤拓也)

大学が日本のスポーツを変えていく大きな要素に

時代とともに大学サッカーは大きく変化してきました。我々の時代は指導者も少なく、学生同士で練習を考えているチームが多かったと思います。日本サッカーはこれまでドイツを参考に発展をしてきました。ただ、ドイツでは学校でスポーツをすることはありません。人口1万人に対して、1つスポーツシューレがあるんです。そこで様々なスポーツを体験できて、単位が取れる仕組みになっています。そのスポーツも自分のレベルに合ったクラスを体験できるようになっているんです。

川淵三郎さんがJリーグを作るにあたって、プロ野球のような大企業に抱えられるような形で運営するのではなく、地域密着型のクラブ作りを目指しました。その方針は一定の成功をおさめたと思います。トップチームだけでなく、アカデミーチームを持つことも義務付けて、育成にも力を入れました。育成からトップに選手を昇格させるシステムができました。でも、高卒選手がすぐにJ1で活躍するケースは少なく、主力に定着するまで3~4年かかることがほとんどで、その前にJ2やJ3に移籍する選手や契約満了となる選手が多いのが現状です。そういうことが続いたため、高卒選手の獲得が減っていきました。そして、高校やユースの有望な選手が大学に進学するケースが増えたんです。

大学サッカーの位置付けが変わってきました。最近はプロの指導者が監督を務める大学が増え、レベルがどんどん上がっています。そうした状況を踏まえて、今までのJリーグが考えてきたヨーロッパ方式の見直しが必要となりました。大学が日本のスポーツを変えていく大きな要素となっているのです。それはサッカーだけではありません。いろんなスポーツで大学所属の選手がオリンピックに出場するケースが増えています。日本スポーツ界における大学の位置付けはこれからさらに大きくなっていくと思います。

大学がサテライトリーグの役割を担う

現在、日本サッカーにおける大きな問題は、19歳から21歳の選手の育成だと言われています。ヨーロッパのスカウトは主にこの年代を見ていると言いますし、その年代で試合経験を積むことが選手の成長にとって非常に重要なのです。でも、高卒でプロに入った選手がその大事な時期に試合経験を積めず、成長が停滞してしまうというケースが後を絶ちません。

Jリーグ創設から2009年までサテライトリーグという2軍戦のようなリーグ戦をJリーグとして運営していたのですが、日程調整や経費の問題などを理由に廃止となってしまいました。ヨーロッパではトップチームのほかにU-21やU-23などの若い選手主体のチームを作って、リーグ戦を行うことによって試合経験を積ませています。

日本の場合、その役割は大学になると思います。日本サッカーが強くなるためにも大学サッカーのレベルを上げていかないといけない。そして、優秀な指導者と良い環境が整備されていないといけない。だから、これからスポーツシューレのような施設を大学が作っていく時代になっていくのかもしれません。東京国際大学はそうした時代を先読みして、環境を整えてきました。その成果をこれからさらに発揮して、日本サッカーのレベル向上に貢献していきたいと思っています。

大学はプレーヤーとしてのレベルを高めるだけでなく、それ以外のいろんな研究をする環境も整っています。そういう意味でも、大学の位置付けはこれから大きくなっていくと感じています。我々の時代の大学と全然違う。たとえば、サッカーではラグビーや野球の「早慶戦」のような盛り上がりはありません。でも、東京国際大学をはじめ、いろんな大学が力をつけている。そこがすごく面白い。伝統だけでは勝てなくなっています。そういう競争が激しくなっていることは進化の証です。大学サッカー全体のレベルが上がっていることを私はすごく嬉しく思っています。

大卒の選手が日本代表に選ばれ、海外でも活躍できる時代

かつては高卒でプロにならないと、海外で活躍して日本代表に入るのは難しいと言われていましたが、最近は三笘薫選手をはじめ、大卒の選手が日本代表に選ばれるようになっていますし、海外でも活躍できるようになっています。

グローバル化が進む今のスポーツ界は世界から評価されないとダメだと思っています。我々の時代のような日本だけで完結していた時代とは異なります。当時の日本代表の選手でも、世界で通用する力を持つ選手はいたと感じています。でも、当時は日本から海外に出ていくようなルートがなかったですし、そういう状況でもありませんでした。

なので、当たり前のように海外に行ける今の選手たちがうらやましいですよ。三笘選手も大学時代から『いい選手』だと思っていたら、プロ入り後すぐに海外に行ってしまいました。現在、日本人は世界的に評価を高めているので、日本代表に入っていなくても、海外からオファーが届くようになっている。海外のスカウトから見られている状況が、選手たちの意識が高めているように感じています。頂点が見えるところにあったら、頭打ちになってしまいますよね。でも、今はいくらでも上に行くことができます。大学から世界への道は確実に舗装されてきているのです。

FIFAワールドカップ・カタール2022に出場した日本代表の登録28選手中9人が大卒選手でした。大学の影響力は着実に大きくなっており、大学サッカーは転換期を迎えていると思います。プロへの道も、高体連からユースへ、それから大学卒へと変わってきています。そういう新たな時代のために、大学はどうしていくか。より日本サッカー界を支えるという意味で、大学の位置付けはこれからもっと大きくなると思います。それはサッカー界だけでなく、スポーツ界全般に言える事だと思います。大学サッカーがもっと脚光を浴びるようになると、日本サッカーはもっと変わってくると思います。

10年で1000人以上のサッカーファミリーを生み出す価値

今後の目標は、日本代表選手を一人でも輩出すること。私の人生を振り返ると、日本代表として学んだことは非常に大きいです。だからこそ、指導する選手たちにも日本代表を経験してもらいたいという思いが強いんです。それが私の大きなモチベーションとなっています。もちろん、チームとして関東大学リーグで優勝したいという思いもありますが、そのためにもチームの総合力をもっと高めないといけない。まずは個の能力を高めていくことが重要だと思っています。選手たちを成長させて、日本代表に選ばれるような選手が出てきてもらいたい。

そう思っているのは、私だけではないでしょう。大学で指導する監督・コーチならば、誰もが考えていることだと思います。実際、プロの指導者が指導するチームが増えており、リーグ全体のレベルが年々上がっています。伝統校だけでなく、我々のような新興校の台頭もあり、競争力も高まっています。そうした切磋琢磨がリーグのレベルをさらに高めているように感じています。

ただ、このままでいいわけではありません。世界と日本の差は決して縮まっていません。むしろ、世界の成長速度に後れを取っているところがあります。だからこそ、より危機感を持って、伝統を大切にしながらも、イノベーションを繰り返していくことが大学サッカーにも求められていると思います。

日本のスポーツ界、日本のサッカー界をメジャーにしていくために、スポーツのやり方やあり方を見つめ直すことが必要ですし、スポーツの役割は何かというところを問いかけ直さないといけないと考えています。そして、スポーツは社会にとって必要なのか、必要ではないのかと考えた時にスポーツが必要だということを多くの人に理解してもらわないといけない。だから、サッカー経験者を増やすことが大事なんだと私は考えています。サッカーを理解する人が増えれば、『必要だ』と言ってくれる人が増えるわけなんですよ。それが日本サッカーの未来を作ることにつながっています。

東京国際大学としてチームの強化だけでなく、普及という点にも力を入れているのはそれが最大の理由です。サッカーの輪を広げるために、東京国際大学は部員の枠を作らず、希望者全員を入部させることにしています。4年合計約350人の大所帯のチーム編成となっているのです。我ながら、すごい人数だと思います(笑)。毎年100人以上が入部してくるので、10年で1000人以上のサッカーファミリーを生み出していることとなります。

すべての選手がプロの選手になるわけではありません。大事なのは、すべてのカテゴリーの選手がサッカーを好きであり続けること。卒業後にJリーグの試合を見に行くようになり、将来的に結婚をして子どもができた時にサッカーをさせて人口を増やしていってくれれば、サッカーはメジャースポーツに近づいていきます。注目度が上がることによって、見る人たちの目が肥え、批評が生まれます。スポーツにおいて厳しい目は強くなるための秘訣でもあるんです。その目を養うためにも、経験者を増やすことが大切です。サッカーはどういうスポーツなのかを知ってもらうために、まずは経験してもらいたいんです。サッカーが上手でなくてもいいんです。一人でも多くの人にサッカーを経験してもらって、いろんなことを学んでもらうことが、日本サッカーの未来にとって、ものすごく大切な要素になると考えています。

普及活動はすぐに結果が出るものではありません。成果が表れるのは10年後か20年後かもしれません。でも、短期的なものではなく、長い目線で見ていく必要があると思います。ワールドカップで優勝することはそんなに簡単ではありません。なぜ、ブラジルが強いのか。サッカーが国民に浸透していて、日常にあるからなんです。それが強さの秘訣だと思います。一人でも多くサッカーを経験する人を増やすことが大切なんです。そして、サッカーを文化にしていくことが大事なんです。それをこの大学でやっていきたいんです。

(本記事は竹書房刊の書籍『東京国際大学式 「勝利」と「幸福」を求めるチーム強化論』より一部転載)

<了>

【第1回連載】急成長遂げた東京国際大学サッカー部 前田秀樹監督がこだわった「観客席」と「教える側の情熱」

【第2回連載】「部員350人全員を公式戦に出場させるため」東京国際大学サッカー部が取り組む組織づくり

【第3回連載】『オシムチルドレン』につながった育成年代での指導 前田秀樹が痛感した「日本人選手の守備の意識の低さ」

「同じことを繰り返してる。堂安律とか田中碧とか」岡崎慎司が封印解いて語る“欧州で培った経験”の金言

なぜ高校出身選手はJユース出身選手より伸びるのか? 暁星・林監督が指摘する問題点

[PROFILE]

前田秀樹(まえだ・ひでき)

1954年生まれ、京都府出身。東京国際大学サッカー部監督。小学校からサッカーを始め、京都商業高校(現在の京都先端科学大学附属高校)で国体京都府代表に選出された。その後、法政大学に進学し、関東大学リーグ、大学選手権の優勝を経験。その活躍から大学在学中に日本代表に抜擢される。卒業後に名門・古河電工に入社し中心選手として活躍。1981年、82年にはJFLベストイレブンを受賞。日本リーグ209試合出場35得点、日本代表国際Aマッチ65試合出場11ゴールを記録。1980年代前半の日本代表で主将を務め、W杯予選や五輪予選など数多くの国際マッチに出場。引退後は、ジェフユナイテッド市原、川崎フロンターレの育成を指導しながらサッカー解説者としても活躍。2003年より5年間は、J2水戸ホーリーホックの監督を務めた。2008年より東京国際大学サッカー部監督を務める。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件

2026.01.23Career -

ペップ・グアルディオラは、いつマンチェスターを去るのか。終焉を意識し始めた名将の現在地

2026.01.23Career -

世界最高GKが振り返る「ユヴェントス移籍の真実」。バルサ行きも浮上した守護神“ジジ”の決断

2026.01.23Career -

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

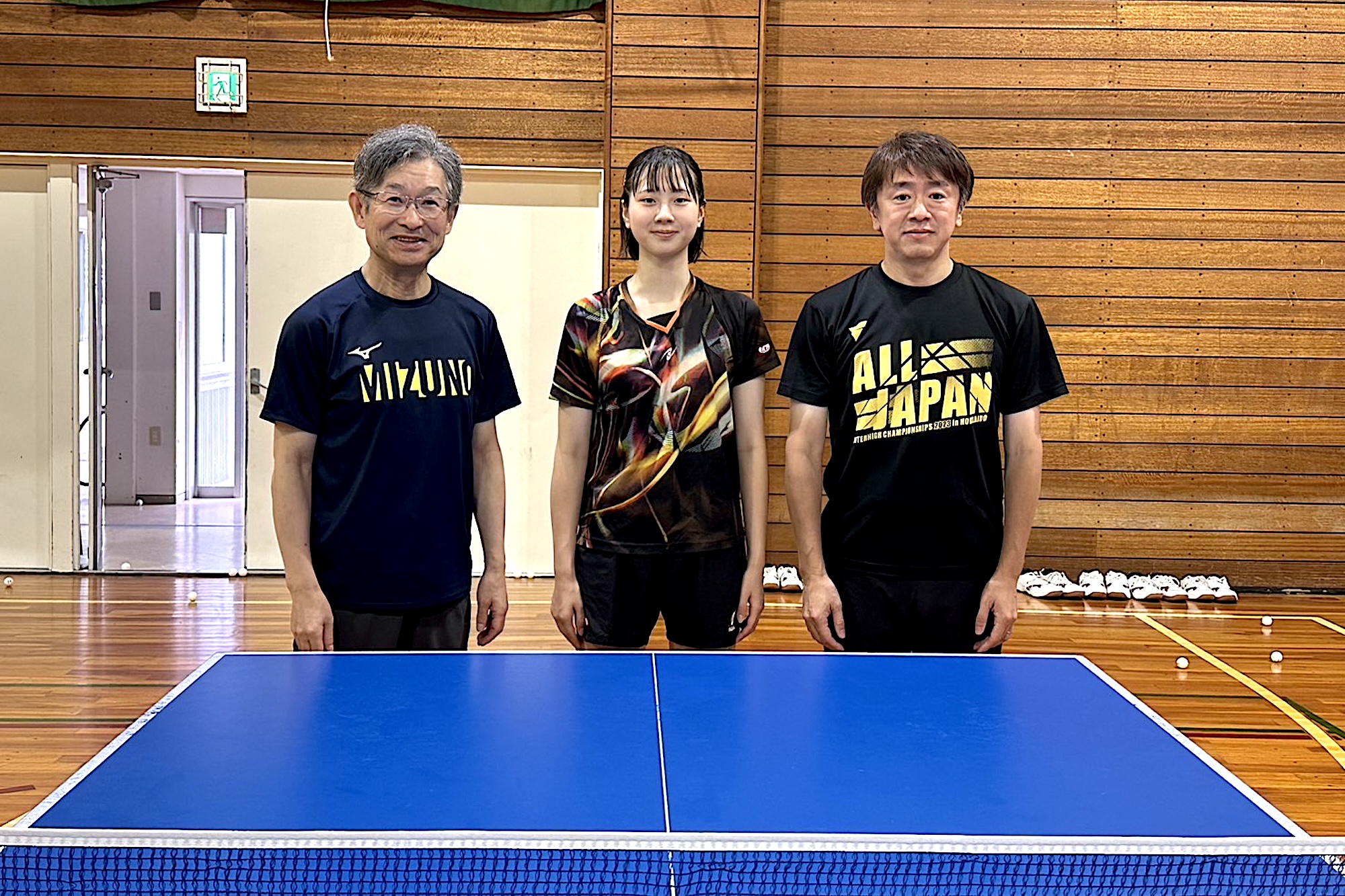

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education