「全力疾走は誰にでもできる」「人前で注意するのは3回目」日本野球界の変革目指す阪長友仁の育成哲学

いまなお旧態依然とした体制のままだというイメージも根強い日本野球界の育成環境にも少しずつ変化が起こっている。そんな中、育成年代にリーグ戦を定着させ、さらなる変化を起こそうと精力的に活動している人物が阪長友仁氏だ。2015年に阪長氏が創設したリーグ戦「Liga Agresiva(リーガ・アグレシーバ)」は、現在、全国各地で160校以上が参加している。そこで本稿では阪長氏の著書『育成思考 ―野球がもっと好きになる環境づくりと指導マインド―』の抜粋を通して、数多くのメジャーリーガーを輩出するドミニカ共和国の地で阪長氏自らが体感した育成環境と指導法を参考に、日本の野球育成年代に求められている環境づくりについて考える。今回は、筒香嘉智選手、森友哉選手、入江大樹選手らを育て上げた堺ビッグボーイズの指導哲学について。

(文=阪長友仁、写真提供=東洋館出版社)

「やらされる練習」から「自分でやる練習」へ

私が2019年から2023年夏まで監督を務めた(2023年9月からは小学部・中学部を統括する総監督に就任)堺ビッグボーイズは1985年に発足し、大阪府堺市を本拠地として活動しているチームです。

もともとボーイズリーグに所属する中学硬式野球チームとして誕生し、2015年から小学部も開設しました。卒団生には筒香嘉智選手、森友哉選手、入江大樹選手らがいて、2度の全国制覇を果たしたこともあります。以前は周囲のチームと同様、長時間で厳しい練習をしていました。

反面、ビッグボーイズは中学時代に結果を残すものの、その後に伸び悩んだり、高校3年の夏を終えると「もう、野球はいいや」とやめる子が多かったりするなど、元監督でチームのGMを務める瀬野竜之介は「こっちはこんなに一生懸命教えて中学時代に最高の結果が出ているのに、なぜ高校以降に伸びていかないのだろう」と思っていたそうです。

瀬野が改めて周囲のチームを見回すと、どこも同じような状況でした。そうした事実を見つめ直すうちに、ふと気づいたそうです。「もしかしたら、自分たちの指導法は子どもたちの将来のためになっていないのではないか」と。そうして2009年、森選手が中学2年の頃にチームの方針を180度変えることになりました。

簡潔に言うと、「やらされる練習」から「自分でやる練習」へ。

以前は土日の練習時間が朝8時から夜の6、7時頃までだったのが、昼の2時までに短縮しました。同時に正午以降は自主練習とし、塾や家族と出かけるなど他にやることがあれば、帰ってもいいとしたのです。当時から10年以上が経った現在、さまざまな意見も踏まえ、基本的に全体練習を午後2時までとし、残りたい選手は最大1時間の自主練習としています。

中学生からすれば、いきなり「自分で考えなさい」と言われても、すぐにはできないと思います。実際、最初は戸惑ったようですが、1、2カ月が経つと、自主的に練習する選手が出てきました。周囲の選手たちも見よう見まねで続き、みんな、自分自身で考えたメニューを始めるようになっていきます。大人の顔色を窺わず、自ら動くようになりました。

個々が時間の使い方を考えるようになったからか、全体練習でもキビキビ動くようになっていきました。指導者からメニューが与えられる場合でも、「やらされる練習」から「自分でやる練習」に変わっていったのです。

全力疾走=チームへのリスペクト

同時に打ち出したのが「勝利至上主義」から脱却し、選手たちが将来大きく羽ばたけるような環境をつくっていくことでした。

監督だった瀬野がチームの方針をそう伝えると、最初は選手や保護者から「負けてもいいんですね」「楽しんでプレーすればいいのですね」という声も聞こえたそうです。でもスポーツをする以上、勝利を目指すのは言うまでもありません。連戦の中で投手を連投させることや、送りバントばかりして勝ちに固執するような作戦はとらない一方、楽しんでプレーしながら必死に勝ちを求める。瀬野はそうしたチームの考え方を浸透させていきました。

私が指導に携わるようになった2014年以降、全員で徹底した一つが常に全力疾走し、全力でプレーすることです。なぜなら「100メートルを12秒台で走りなさい」と言われても、できる人はほとんどいませんが、「全力疾走しなさい」は誰にでもできるからです。「絶対にエラーするな」はどんなメジャーリーガーでも不可能ですが、「カバーリングをしよう」は気をつけてさえいれば全員ができる。「選手たちの意識次第でできるプレーは必ずやろう」と徹底しました。

さらに私が監督になってから重視していたのは、とっさの声です。例えばランナー一塁で相手投手がファーストに牽制球を投げたとき、ベンチも含めて全員が「バック」と大きな声を出す。気をつけてさえいれば誰にでもできることなので、必ず実行するように心がけています。

なぜ、こうした声出しをするのか。

野球はチーム競技だから、チームメイトが一生懸命勝利を目指す中で、自分も一緒にベストを尽くすという意味合いです。つまり、チームメイトに対してリスペクトを示す。「ベストを尽くすことが、指導者や保護者、自分以外の選手を含めた全員へのリスペクトにつながる」と選手たちには伝えています。

人前で注意するのは3回目以降

もし選手が全力疾走を怠った場合、どうするのか。ここでも自分自身がドミニカで学んだことを活かして取り組んでいます。

1回目は個別に呼び、「なんで全力疾走をしなかったのか」を聞きます。コーチが怒って問いただすのではなく、選手自身から冷静に説明してもらい、本来どうすべきだったかを一緒に考えていく。例えば足が痛かったり、体調が芳しくなかったりしたら、病院に行くなど対処が必要になります。

でも、「アウトになると思ったから、走らないでいいと考えた」「フライを打ち上げて、捕られると思ったから走らなかった」という答えだったら、なぜ全力で走る必要があるかを説明し、納得してもらわないといけません。「みんなが一生懸命勝利を目指している。そのためには個々がベストを尽くすことが大事だから、あなたもベストを尽くそう」などと語り、意図をわかってもらうのです。

2回目も同じように、個別に呼んで話をします。気をつけてほしいのは、1、2回目は絶対にみんなの前では注意しないこと。チームメイトの前で怒られたら、当該選手は引け目を感じてしまうからです。萎縮したら、次に積極的にプレーをできなくなる可能性もあります。

では、3回目も全力疾走しなかったらどうするか。

「今日は3回目だから、みんなの前で言うよ。内野フライを打ち上げても、全力疾走すべきだ」

チームの約束事として全力疾走を決めているのに3回目もできなかったら、当該選手にきちんと指導していることをチームメイトたちにも伝える必要があります。なぜならチームにはリスペクトが不可欠だからです。

野球がチームスポーツである以上、勝利にできる限り近づくためには、全員が全力を尽くすことが不可欠です。一人ひとりが自分の全力を出していく。繰り返しになりますが、どんな状況でも全力疾走することは仲間たちや指導者、保護者へのリスペクトの表れになります。

ドミニカのアカデミーでは、選手たちに全力疾走の重要性を教えています。彼らはメジャーリーガーの卵であり、将来、大観衆が詰めかけたスタジアムでプレーすることを目指しています。そうなったとき、どんなプレーをすれば試合を見に来てくれた人たちにリスペクトを示せるか。チャンスで打つ、ダイビングキャッチを見せるなど華麗なプレーをすれば、ファンは喜んでくれるでしょう。しかし、それらは必ずしもうまくいくとは限りません。

では、どんなメジャーリーガーも絶対にできるプレーは何か。全力を尽くすことです。内野ゴロを打ったら、どんな当たりでも一塁まで猛スピードで駆け抜ける。こうした姿勢を見せれば、たとえ鋭いヒットは出なくても、ファンは拍手を送ってくれるでしょう。少なくとも、入場料を払い、時間をかけて球場に来てくれるファンにリスペクトを示すことになると思います。

実際、2023年のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)に日本代表として出場したラーズ・ヌートバー選手は常に全力を尽くしていました。だからこそファンの人気を博し、チームメイトから敬意を払われるのです。

「絶対に打てる」と打席に臨む理由

堺ビッグボーイズでは「全力疾走は誰にでもできることだからみんなでやろう」と決まり事にしている一方、「達成できるかわからないことに、勇気を持って挑戦しよう」という約束もしています。

達成できるかわからないこととは、例えば盗塁です。盗塁を仕掛けても、セーフになる確率は一般的に五分五分くらいでしょう。でも、相手投手を打ちあぐねて1点負けている場面など、勇気を出してチャレンジしなければいけない状況もあります。そうしたときには、思い切ってスタートを切ることも必要です。

チャンスで回ってきた打席にも、同じことが言えます。打てるかどうかは相手もいることなのでわかりませんが、バッターは「絶対に打ってやる」という気持ちが重要です。

「打てない確率のほうが高い競技なのに、打てなかったらどうしようと考えていること自体がナンセンスだ」

ドミニカの指導者がそんな心構えを話していました。よく言われることですが、プロの打者は打率3割を残せば一流と評価されます。逆に言えば、7割は打てません。それなのに「打てなかったらどうしよう」と考えても、いい結果には結びつかないということです。

「よし、打ってやろう」「俺はこの打席で絶対に打てる」という気持ちで臨んだほうが、打てる確率が少しでも上がるはず。例えば、「打てない、打てない……」と結果に悩んでいる選手がいたら、「打てない確率のほうが高いわけだから、打てなくて普通、打てたらラッキーと思って、打席を楽しんでみては?」と声をかけることも一つのアプローチだと思います。

そうして前向きな心持ちで打席に向かい、「持っている力をすべて出してやる」と果敢に挑む。そのほうが意義のある打席にできるとドミニカの指導者は言うのです。

「ここで俺が打ったらヒーローになれる。すべては…」

守備も同じことが言えます。一般的に守備は9割程度の確率でアウトにできますが、「ミスしたらどうしよう」「俺のところにボールが飛んでこなければいい……」とマイナスに考えるより、「最高のプレーをしてやる」「俺がアウトにしてやる」と思っているほうが、結果的にミスの確率は少なくなるはずです。ミスを考えておっかなびっくりしていると、緊張して体も硬くなり、思うように動けなくなってしまいます。

それよりポジティブなマインドを持ち、常にいい一歩目を切れるように準備しておく。内野手ならスプリットステップを踏むことで、心も体も軽やかに動き出すことができるわけです。

ドミニカのある指導者は、「27個の打球がすべて自分のところに飛んできて、アウトにするイメージで試合に入ろう」と話していました。そういう心持ちが最高のプレーにつながるというのです。実際、27個の打球がすべて自分のところに飛んでくることはないでしょうが、選手にそうしたアプローチをする指導者もいるのです。

ラテンの選手は常に陽気で前向きな印象があるかもしれませんが、私がドミニカのプロ野球選手にインタビューし、印象的だった話があります。

「それまで3打席三振と全然打てていなくて、最終回でチャンスが回ってきたとします。どういうマインドで臨みますか?」

その選手は、自信満々に答えました。

「ここで俺が打ったらヒーローになれる。すべては最終打席のための布石だった。最終打席のために、前の打席があったんだと思う」

野球は確率のスポーツであり、マインドが大事な競技です。心持ち次第で、結果も大きく変わっていくはずだと私は考えています。

(本記事は東洋館出版社刊の書籍『育成思考 ―野球がもっと好きになる環境づくりと指導マインド―』から一部転載)

【連載第1回はこちら】ドミニカ共和国の意外な野球の育成環境。多くのメジャーリーガーを輩出する背景と理由

【連載第3回はこちら】なぜ指導者は大声で怒鳴りつけてしまうのか? 野球の育成年代に求められる「観察力」と「忍耐力」

【連載第4回はこちら】なぜ球数制限だけが導入されたのか? 日本の野球育成年代に求められる2つの課題

<了>

ダルビッシュ有が明かす教育論「息子がメジャーリーガーになるための教育をしている」

佐々木麟太郎の決断が日本球界にもたらす新たな風。高卒即アメリカ行きのメリットとデメリット

大谷翔平が語っていた、自分のたった1つの才能。『スラムダンク』では意外なキャラに共感…その真意は?

吉田正尚の打撃は「小6の時点でほぼ完成」。中学時代の恩師が語る、市政まで動かした打撃センスとそのルーツ

山本由伸の知られざる少年時代。背番号4の小柄な「どこにでもいる、普通の野球少年」が、球界のエースになるまで

[PROFILE]

阪長友仁(さかなが・ともひと)

1981年生まれ、大阪府交野市出身。一般社団法人Japan Baseball Innovation 代表理事。新潟明訓高校3年生時に夏の甲子園大会に出場。立教大学野球部で主将を務めた後、大手旅行会社に2年間勤務。野球の面白さを世界の人々に伝えたいとの思いから退職し、海外へ。スリランカとタイで代表チームのコーチを務め、ガーナでは代表監督として北京五輪アフリカ予選を戦った。その後、青年海外協力隊としてコロンビアで野球指導。JICA企画調査員としてグアテマラに駐在した際に、同じ中米カリブ地域に位置する野球強豪国のドミニカ共和国の育成システムと指導に出会う。大阪の硬式少年野球チーム「堺ビッグボーイズ」の指導に携わりつつ、同チーム出身の筒香嘉智選手(当時横浜ベイスターズ)のドミニカ共和国ウィンターリーグ出場をサポート。さらには、2015年に大阪府内の6つの高校と高校野球のリーグ戦「リーガ・アグレシーバ」の取り組みを始め、現在では全国で160校以上に広がっている。2023年には一般社団法人Japan Baseball Innovationを設立し、野球界に新たな価値を創造する活動をさらに進めていく。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件

2026.01.23Career -

ペップ・グアルディオラは、いつマンチェスターを去るのか。終焉を意識し始めた名将の現在地

2026.01.23Career -

世界最高GKが振り返る「ユヴェントス移籍の真実」。バルサ行きも浮上した守護神“ジジ”の決断

2026.01.23Career -

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

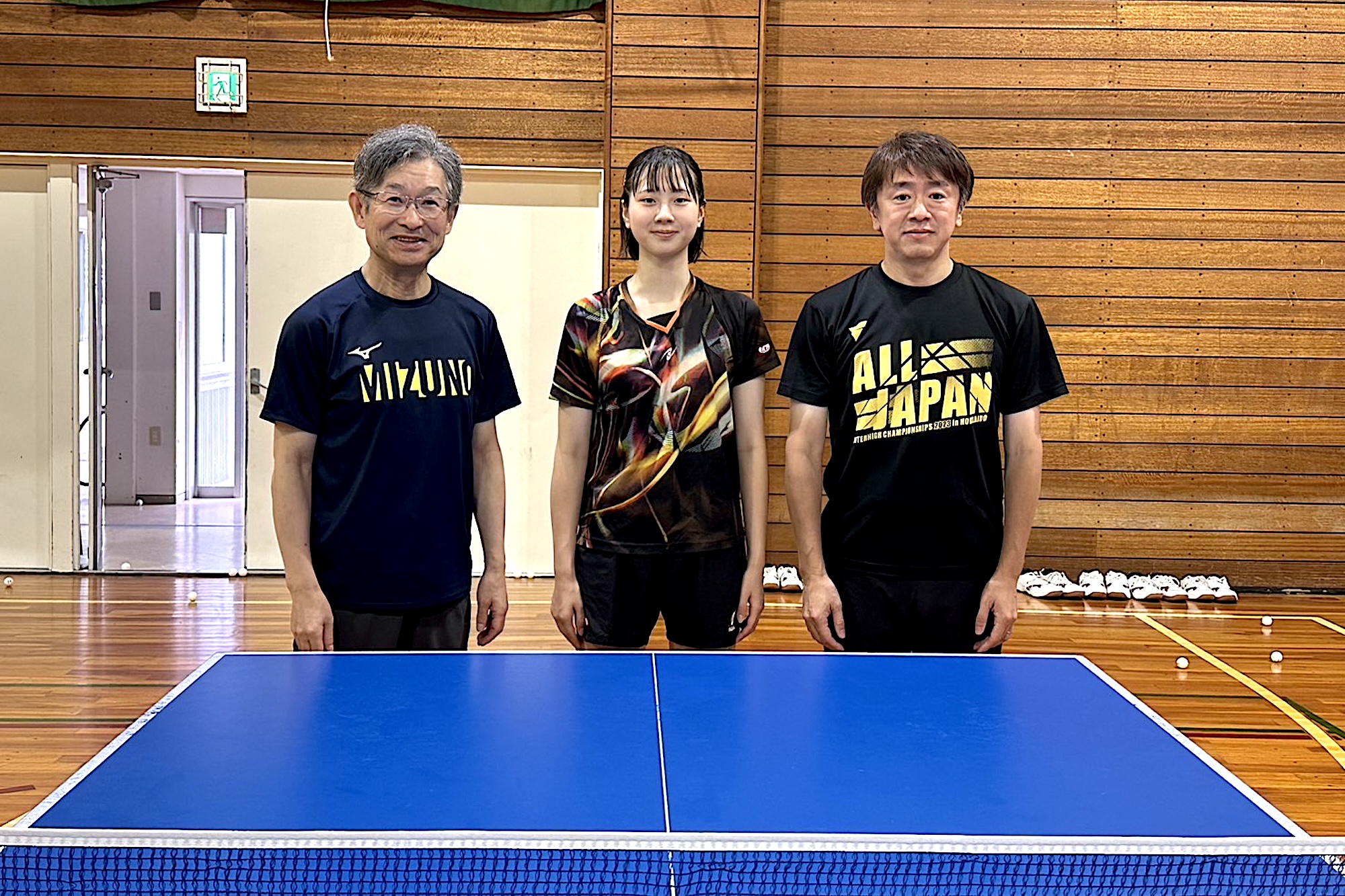

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education