名門ビジャレアル、歴史の勉強から始まった「指導改革」。育成型クラブがぶち壊した“古くからの指導”

スペイン男子クラブ初の女性監督が生まれたのは2003年。当時大きな注目を浴びたこの任に就いたのは日本人の佐伯夕利子だった。その後、アトレティコ・マドリード女子監督や普及育成部、バレンシアCFで強化執行部を経て、2008年よりビジャレアルCFに在籍。佐伯は生き馬の目を抜く欧州フットボール界で得た経験の数々を日本にもさまざまな形で還元してくれている。そこで本稿では佐伯の著書『本音で向き合う。自分を疑って進む』の抜粋を通して、ビジャレアルの指導改革に携わった日々と、キーマンたちとの対談をもとに、「優秀な指導者とは?」を紐解く。

(文=佐伯夕利子、写真=ムツ・カワモリ/アフロ)

自分たちで選手を育てるという矜持を守り抜いたビジャレアル

私はアトレティコ・レディースで3シーズン過ごした後、バレンシアCFへ移籍。強化執行部のセクレタリーを務め、2008年からビジャレアルCFに在籍している。

ビジャレアルの会長であるフェルナンド・ロッチと、現CEOのフェルナンド・ロッチは父子だ。スペインでは父と息子、母と娘の名前を継承する文化があるため混乱する。ここではロッチ会長(父親)、フェルナンド(息子)と区別することにする。

このフェルナンドから、20代後半の頃より「うちで働かないか?」と何度も誘いを受けていた。バレンシアを解任になったとき、すぐにまた電話をもらった。その熱意とクラブのビジョンに感銘を受け入団。U―19男子コーチやレディーストップチーム監督などを引き受けた。

そして2012年。私たちビジャレアルにとって大きなピンチが訪れる。スペインリーグ1部であるラ・リーガ所属の男子トップチームが、2部に降格したのだ。2部に甘んじたのは12-13 年の1シーズンだけでその翌シーズンは1部復帰を果たしたものの、クラブは財政的に窮地に追い込まれた。それでもフェルナンドは育成に投入する予算を削らなかった。

人口5万人の町にある小さなクラブは、もともと潤沢な資金で選手を集める買いクラブと一線を画す売りクラブだ。自分たちで選手を育てるのだという矜持を守り抜いた。

歴史の勉強から始まった指導改革

自前の選手を育てて可能な限りトップチームを強化する。そんな育成型クラブが、このピンチを機にスタートさせたのが2014年の指導改革だった。

クラブ内に「メソッドダイレクター」という新たな役職が設けられ、セルヒオ・ナバーロが外部から招へいされた。ビジャレアルの育成からトップチームまで育った選手であり、引退後は小学校教師を務めたり海外での指導経験もあった。セルヒオとサイコロジスト(スポーツ心理学者)3人、計4人がメソッドダイレクションのスタッフだった。

セルヒオとの最初のミーティングは緊張した。私は彼が「こういうタイプの選手を連れてきますよ。こういう選手を育ててくださいね」と説明し、チームプランみたいなものがパワーポイントでどんと表示されると事前にイメージした。

だが、予想はあっさり覆された。セルヒオは私たちに説明するどころか、「みんなはどういう選手を育てたいのですか?」と問いかけた。彼の口から出てくるのは質問ばかりで、120人の指導者はあっけにとられた。

しかも指導の話の前に、フットボールと関係のないワークを課された。最初がスペインの歴史や社会的背景、その変遷に関する勉強だった。

「僕たちの今現在の指導方法がどこに起因しているのかを探ろう」と言われた。スペインには内戦という痛ましい歴史があったこと。独裁政権に苦しみ、いくつかの戦争を経てようやく民主主義と自由を獲得したこと。そうした時代を経て、国の団結や復興のため、即効性を優先にしてきた背景があった。

そうした現場では、与えられた指示命令、タスクを確実にこなすことが求められた。それを管理・監督する人間が必要だった。まるでフットボールの選手と指導者の関係性のように映る。

「これが古くからの指導だよね」

もっともだと感じた。その後、近代に入ると欧州統合が行われEUが現れた。スペイン人から、ヨーロッパ人としての自覚、さらに世界人へと、グローバリゼーションの渦中に自分たちがいることを自覚させられた。

「これとは異なるロッカールームを僕は作りたいと思ってる」

現代で私たちに求められるのは、多様性、柔軟性、適応性、異なるものを受け入れる包容力だ。なおかつ、より良い人生、より良い社会のため、そして人々が自由を得るために必要となるのは、自ら考え自己決定する力のはずだ。

「それなのに、僕たちは何も疑うこともなく戦時中や戦後の学びの環境をそのまま無意識に継承していたんじゃないかな? 時代の変化とともに、求められる人材は変わる。であれば、育て方や指導の仕方も変わって当然だよね」

セルヒオたちスタッフの言葉にうなずくしかなかった。自らの生い立ち、育った環境や文化、そして母国の歴史をたどりながら、新しい指導のビジョンの糸口を探る作業を行ったのだ。

加えて、有名監督たちの試合前やハーフタイムのロッカールーム映像をつぶさに分析するグループワークも課された。

「彼らが選手になんて言ってるかな? よく聴いて。どう?」

そう言われても、指揮官たちは「ぶっつぶせ」とか「死ぬ気で勝つぞ」と勇ましいエールを送るのみだ。

「そうでしょ? 監督が選手に与える言葉の影響力なんてそんなに大きくないんだ。これとは異なるロッカールームを僕は作りたいと思ってる」

セルヒオの意図することをすぐにくみ取れたわけではないが、私は未知のもの、新しい学びにワクワクした。

「責任と主体性」を求めるセルヒオ・ナバーロのメソッド

私たちは、セルヒオやサイコロジストたちから終始質問攻めに遭った。

「君はなぜそれを言ったのか?」「なぜ言わなかったのか?」「なぜそうしたのか?」「なぜしなかったのか?」

すべての行動に一人ひとりが自覚的になるようにと言われた。提案はすべて抽象的で、自分たちの何が悪くて、良いのかさっぱりわからない。答えを求めると

「僕は答えを持ってないよ。君たちがそれを見つけるんでしょ」と突き放された。

「ああしろ、こうしろって教えてよ!」

指導者たちは皆、そう叫びたかったはずだ。その葛藤のなかで、いま一度自分たちの指導を振り返ろうというアイデアだった。

男女の幼児からトップまで総勢120人のコーチたち、一人ひとりのコーチングをつぶさに撮影した。選手たちへの声掛けから、何に注目しどこに意識をフォーカスしているかを知るためだ。そこには、「意識を向ける(フォーカス)ものは拡大する」「フォーカスすると思考は現実化する」「フォーカス(焦点)を変えると現実が変わる」という概念が存在する。

ピッチの外からコーチの姿や声をカメラでとらえるだけでなく、撮影される側は胸にアクションカメラとピンマイクをつけた。選手たちがその指導をどう受け止めているかを探るためだ。指導を前向きに受け止めているのか、それとも委縮しているのか。もしくは理解できないのか。そういったことがアクションカメラに映る選手の表情や動きから鮮やかに浮かび上がった。

撮影したビデオを見て、私たちコーチは互いに「あのアドバイスにはあなたの欲望が潜んでいない? それって何だろう?」「選手に考えさせたほうが良かった」と指摘し合ったり、「あそこで選手に問いかけたのは良かったね」と褒め合ったりした。

選手にこうしなさいと命じるほうが手っ取り早いのかもしれない。しかし、その指導では限界があることを、私はプエルタ・ボニータ以降のコーチ歴で痛切に感じていた。指導者と選手の両者に「責任と主体性」を求めるセルヒオのメソッドに、私も他のコーチたちも徐々に活路を見出していった。

【第2回連載】サッカー界に悪い指導者など存在しない。「4-3-3の話は卒業しよう」から始まったビジャレアルの指導改革

【第3回連載】「サイコロジスト」は何をする人? 欧州スポーツ界で重要性増し、ビジャレアルが10人採用する指導改革の要的存在の役割

【第4回連載】高圧的に怒鳴る、命令する指導者は時代遅れ? ビジャレアルが取り組む、新時代の民主的チーム作りと選手育成法

【第5回連載】佐伯夕利子がビジャレアルの指導改革で気づいた“自分を疑う力”。選手が「何を感じ、何を求めているのか」

(本記事は竹書房刊の書籍『本音で向き合う。自分を疑って進む』から一部転載)

<了>

指導者の言いなりサッカーに未来はあるのか?「ミスしたから交代」なんて言語道断。育成年代において重要な子供との向き合い方

「プレーモデルに選手を当てはめるのは間違い」レバンテが語るスペインの育成事情

サッカーを楽しむための公立中という選択肢。部活動はJ下部、街クラブに入れなかった子が行く場所なのか?

「サッカー続けたいけどチーム選びで悩んでいる子はいませんか?」中体連に参加するクラブチーム・ソルシエロFCの価値ある挑戦

Jクラブや街クラブは9月までにジュニア選手の獲得を決める? 専門家がアドバイスするジュニアユースのチーム選び

[PROFILE]

佐伯夕利子(さえき・ゆりこ)

1973年10月6日、イラン・テヘラン生まれ。2003年スペイン男子3部リーグ所属のプエルタ・ボニータで女性初の監督就任。04年アトレティコ・マドリード女子監督や普及育成副部長等を務めた。07年バレンシアCFでトップチームを司る強化執行部のセクレタリーに就任。「ニューズウィーク日本版」で、「世界が認めた日本人女性100人」にノミネートされる。08年ビジャレアルCFと契約、男子U-19コーチやレディーストップチーム監督を歴任、12年女子部統括責任者に。18〜22 年Jリーグ特任理事、常勤理事、WEリーグ理事等を務める。24年からはスポーツハラスメントZERO協会理事に就任。スペインサッカー協会ナショナルライセンスレベル3、UEFA Pro ライセンス。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

コツは「缶を潰して、鉄板アチッ」稀代の陸上コーチ横田真人が伝える“速く走る方法”と“走る楽しさ”

2025.05.23Training -

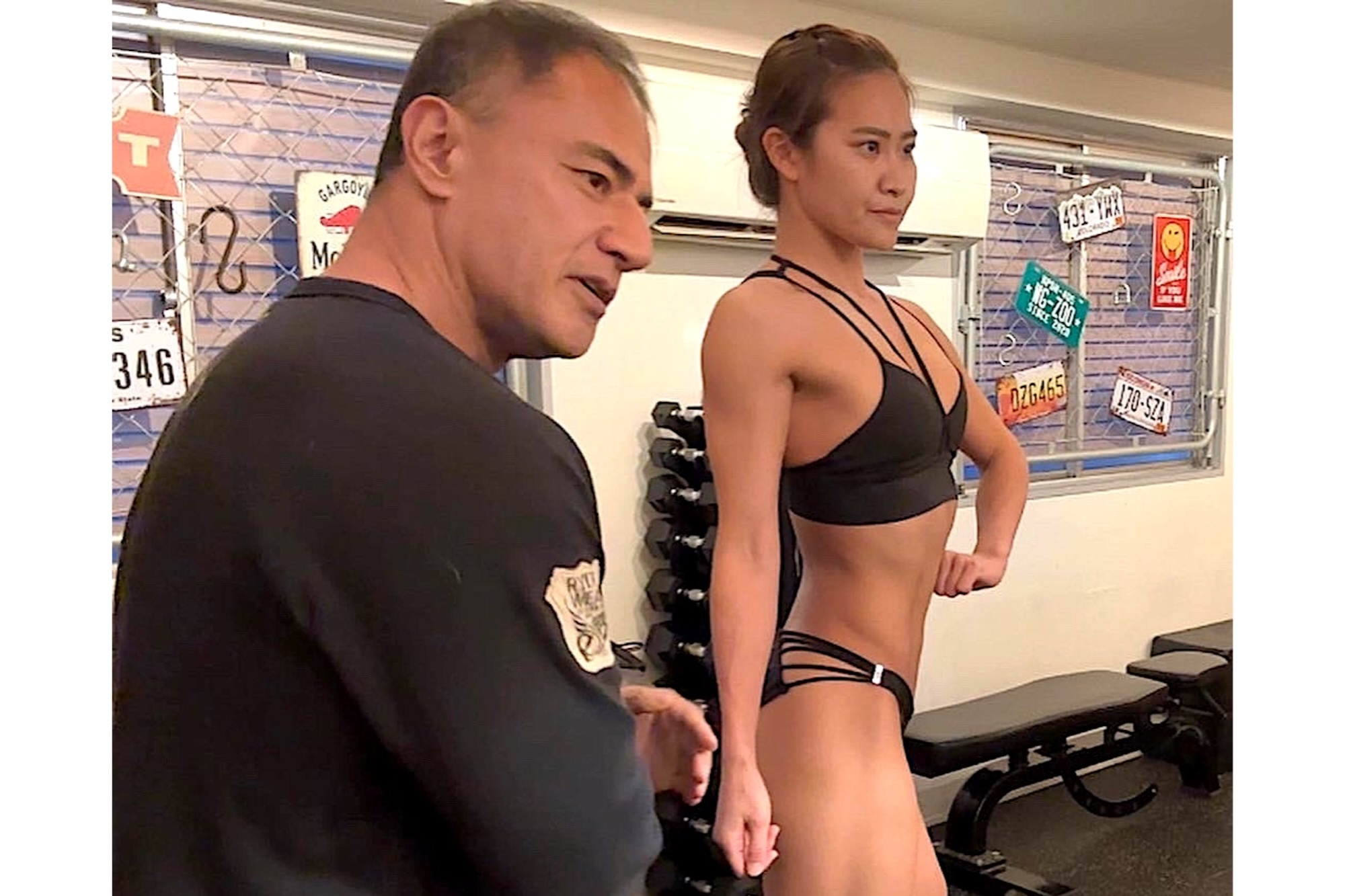

「週4でお酒を飲んでます」ボディメイクのプロ・鳥巣愛佳が明かす“我慢しない”減量メソッド

2025.04.21Training -

減量中も1日2500キロカロリー!? ボディメイクトレーナー・鳥巣愛佳が実践する“食べて痩せる”ダイエット法

2025.04.18Training -

痩せるために有酸素運動は非効率? 元競技エアロビック日本代表・鳥巣愛佳が語る逆転の体づくり

2025.04.16Training -

躍進する東京ヴェルディユース「5年計画」と「プロになる条件」。11年ぶりプレミア復帰の背景

2025.04.04Training -

育成年代で飛び級したら神童というわけではない。ドイツサッカー界の専門家が語る「飛び級のメリットとデメリット」

2025.04.04Training -

専門家が語る「サッカーZ世代の育成方法」。育成の雄フライブルクが実践する若い世代への独自のアプローチ

2025.04.02Training -

海外で活躍する日本代表選手の食事事情。堂安律が専任シェフを雇う理由。長谷部誠が心掛けた「バランス力」とは?

2025.03.31Training -

「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果

2025.03.28Training -

Jクラブ最注目・筑波大を進化させる中西メソッドとは? 言語化、自動化、再現性…日本サッカーを強くするキーワード

2025.03.03Training