アジア初の女性事務総長が誕生。FIFPRO・辻翔子が語る、サッカー界の制度改革最前線

「アジアの選手たちの声を、世界へ届ける存在に」――。2024年10月、国際サッカー選手会(FIFPRO)アジア・オセアニアの事務総長に、辻翔子氏が就任した。アジア人女性として初の抜擢。早稲田大学でのプレー経験からスペイン留学、FIFAマスターを経てFIFPRO本部入りし、今では4カ国語を駆使して各国の選手と交渉する国際派だ。2024年6月、東京で開かれた同地域の総会を機に、オンラインでインタビューを実施。女子アジアカップの待遇改善や、Jリーグ・WEリーグの労働環境、そしてアジア系差別への対応など、最新の議論の裏側と展望について語ってもらった。

(インタビュー・構成・本文写真=松原渓[REAL SPORTS編集部]、トップ写真提供=FIFPRO)

最年少でアジア初の女性事務総長に就任。その道のりとは?

――FIFPROは、世界中のプロサッカー選手を代表する国際的な労働組合として、選手の労働環境や契約条件、待遇改善など、幅広い活動を行っています。全世界ではどのくらいの規模で活動されているのでしょうか?

辻:現在、FIFPROは70カ国の選手会によって構成される国際組織です。基本的には国内の問題には各国の選手会が対応し、日本ではJPFA(日本プロサッカー選手会)がJリーグ、WEリーグやJFA(日本サッカー協会)と協議を重ねています。そのため、私たちFIFPROが国内問題に関わることは少ないのですが、国際的な問題や、複数国にまたがるケースなどでは、私たちが仲介に入ることになります。

FIFA(国際サッカー連盟)に加盟する協会は211カ国ありますが、そのうち選手会が存在するのはまだ70カ国だけです。選手会がない国でサポートが必要な場合には、私たちが直接アプローチすることもあります。現在、FIFPROが把握している選手数は約6万5000人ですが、実際にはそれ以上の選手と関わっています。

――2024年10月、辻さんはアジア・オセアニア支部の事務総長に就任されました。就任の経緯を教えてください。

辻:FIFPROに入った当初から、初のアジア人職員という立場で、本部業務と並行してアジア・オセアニア支部の活動にも関わってきました。もちろん、私にとっても思い入れのある地域なので、アジアやオセアニアの声をどうすれば国際的に反映できるかを、常に考えていました。そんな中、前任者が2年前に退職し、後任が1年以上空席だったため、私と同僚3人ほどで総会や理事会の準備を手伝っていたんです。ただ、それでは長期的には難しいという話になり、昨年の夏から事務総長の選考が始まりました。私も応募し、面接を経て選んでいただきました。

――30代での就任というのは、過去にも例があるのですか?

辻:私が初めてだそうです。他の地域はヨーロッパ、アフリカ、北中米と南米にも事務総長がいますが、女性は私だけで、他の方々は年上です。

――画期的な抜擢ですね。選ばれた理由としては、どのような点が評価されたと思いますか?

辻: 他の地域の事務総長には元プロ選手の方も多く、自国の選手会の仕事と兼任している方もいます。おそらく評価していただけたのは、FIFPRO本部での経験だと思います。組織内の政治的な力学を理解しながら、前職ではAFC(アジアサッカー連盟)をはじめとする各国のサッカー協会との連携にも関わってきました。アジア・オセアニアのサッカー事情を理解していることが、強みとして評価されたのだと思います。

事務総長として迎えた初の総会。注目トピックは?

――事務総長として初めて担当された今年の総会では、複数のトピックが発表されました。辻さんが特に印象に残っている議題は?

辻:今回の総会で、私がいちばん皆さんと共有したかったのは、メディア向けにも発表した3つのトピックです。

――女子アジアカップの待遇改善、JリーグとWEリーグを取り巻く環境の調査結果、そしてアジア系差別是正へのキャンペーンですね。

辻:はい。女子アジアカップについては、タイミング的にも大会まで1年を切っているので、早い段階で共有したいと考えていました。FIFPROとしてリサーチを重ね、選手ともビジョンを共有しながら進めてきたことだったので、それを形にして伝えられたのは大きかったと思います。

JリーグとWEリーグの労働環境については、選手にアンケートを行い、さまざまな角度から回答を分析したうえで公開しました。選手たちの“声”を通じて見えてきた面白い示唆もありました。

アジア系差別については、私がFIFPROに入った2022年から「いつかやりたい」と考えていたテーマで、今回ようやく3年越しでレポートとして発表できました。実際にヨーロッパでプレーしている日本人選手が被害を受けるケースもありますし、長年温めてきた報告が実現できたのは、個人的にも感慨深かったです。

男女平等を実現する好機。女子アジアカップ交渉の舞台裏

――女子ワールドカップではFIFPROがFIFAと交渉し、賞金や環境面の待遇が大きく改善されました。来年の女子アジアカップでも、同様の取り組みが進んでいるそうですね。

辻:女子ワールドカップでFIFAとの交渉を通じて実現できたことは、当時としては非常に画期的でした。そして今月始まる欧州女子選手権でも、同様にUEFA(欧州サッカー連盟)と交渉し、賞金が引き上げられ、選手に一部が分配されることになりました。

こうした変化が各大陸や大会にも広がる中、来年3月の女子アジアカップに関しても、私たちは自然な流れとしてAFCに提案を行いました。AFCの場合、男子大会の賞金もそれほど高額ではありません。だからこそ、男女の賞金を同額にするというのは、他の地域に比べて現実的に実現できる可能性がある。それはアジアにとってチャンスでもあると捉えています。今回は、その格差是正に向けたビジョンを共有させていただきました。

――欧州女子選手権の賞金が男子アジアカップを上回っているというのは象徴的でした。AFCへの提案や交渉の進め方は、どのように決めたのですか?

辻:まず私たちが最初に行ったのは、前回の女子アジアカップと男子アジアカップ、そして次回男子大会のレギュレーションを一つひとつ比較し、違いを洗い出す作業でした。次に、各大陸大会の賞金格差を可視化しました。この情報は一元化されていなかったため、複数のニュースソースから最新のデータを集め、できるだけ透明化しました。

さらに、オーストラリアのリサーチ会社に依頼して、次回女子アジアカップの「商品価値」を数値化してもらいました。オーストラリアが開催国だった前回女子ワールドカップの熱も残る中、チケッティングや放映権料などを含めた市場価値を調査した結果、大会には約82万ドル(約1.2億円)の価値があるという試算が出ました。一方で、AFCの投資額は21万ドル程度。このギャップを示したことで、私たちも「もっと賞金を増やし、選手に投資できるのではないですか?」と自信を持って交渉できたんです。

「代表は名誉だから自腹」? アジアの女子選手が抱える構造的課題

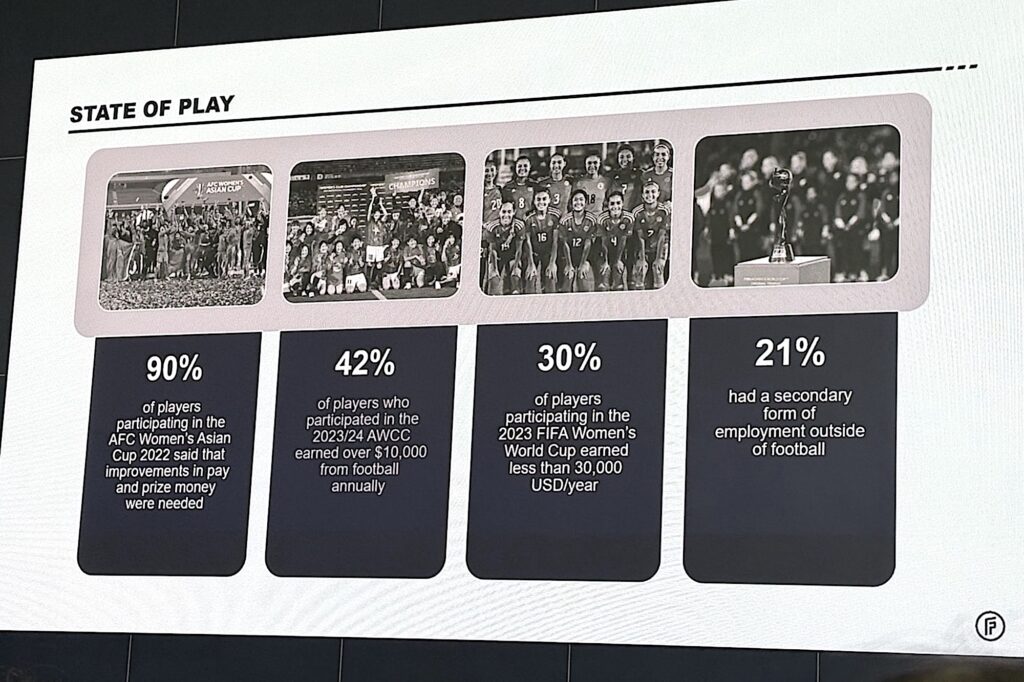

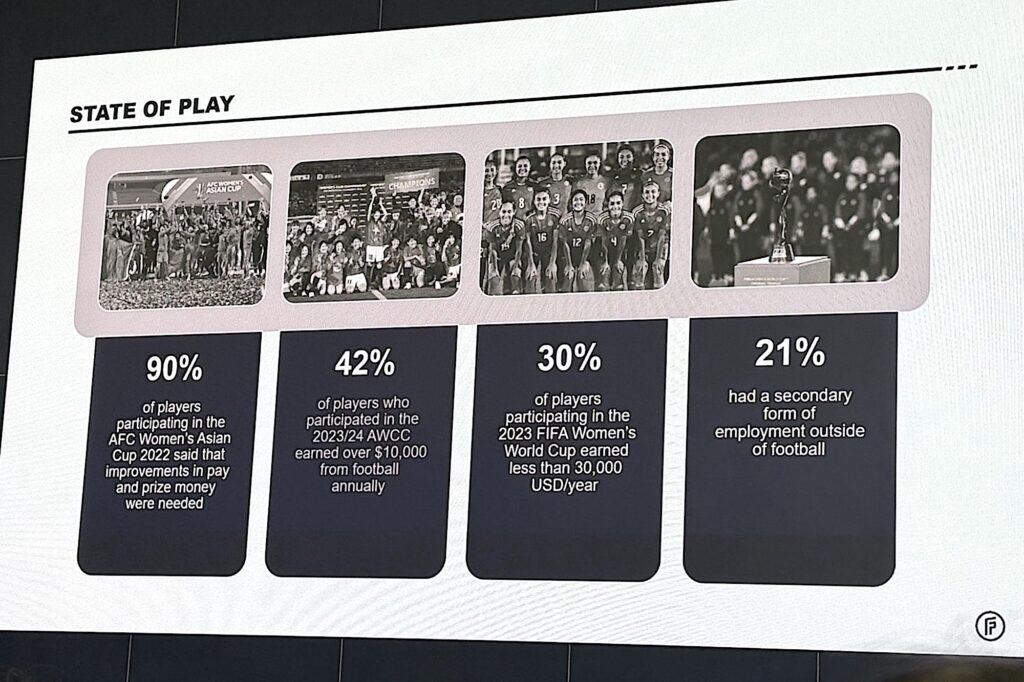

――2022年女子アジアカップの調査では、90%の選手が賞金や収入に関して改善の必要性を訴えていて、直近のAFC女子アジアチャンピオンズリーグに参加した選手で、1万ドル(約150万円)以上の収益がある選手は42%しかいないというのは衝撃的でした。この点はどう捉えていますか?

辻:非常に深刻に受け止めています。だからこそ、単に賞金額を引き上げるだけでなく、「選手に必ず一部が分配される仕組み」を導入することが、とても重要だと考えています。たとえば、日本やオーストラリアでは、選手会とサッカー協会の間で取り決めがあり、賞金の一部が選手に支払われる契約になっています。しかし、アジアの多くの国ではそうした仕組みがありません。実際、賞金がすべて協会に入り、選手には一銭も入らないケースが、私たちの調査でも多数確認されています。

さらに深刻なのは、「代表に選ばれることは名誉なのだから」と、遠征費を選手に自腹で負担させる国がいまだに存在していることです。私たちが南アジアサッカー連盟(SAFF)主催の女子大会のあとに実施したアンケートでは、75%以上の選手が回答してくれましたが、そのうち半数以上が25歳以下でした。これだけ報酬が低いと、サッカーを職業として続けることが難しく、他の仕事と両立するか、早期に引退するしか選択肢がないのです。アジア全体のレベルアップを考えるうえでも、まずはアジアカップに出場する選手たちがサッカーに集中できる環境をつくることが、私たちの大きな使命だと思っています。

――来年の女子アジアカップでは、賞金額や環境に大きな変化が起こる可能性がありますね。

辻:はい。オーストラリア開催という点も、一つの追い風になると思っています。オーストラリアでは、男女平等に関する議論が非常に活発に行われています。2023年の女子ワールドカップでも、多くの国の選手が賞金増額を「歴史的な前進」と捉える中、マチルダス(オーストラリア女子代表)だけは「私たちはまだ満足していない」と公式に声明を出しました。おそらくアジアカップでも、彼女たちは同じようなスタンスを取ると予想します。そうした姿勢が、国内メディアでも広く報じられ、世論の後押しにもつながると考えています。

このような環境で大会が開催されるからこそ、私たちは今回のアジアカップを、待遇改善に向けた大きなチャンスだと位置づけています。もしここで前進できなければ、アジア女子サッカーが世界の流れにさらに乗り遅れるリスクもある。だからこそ、今この瞬間を逃すべきではないと強く感じています。

【連載中編】久保建英も被害にあった「アジア系差別」。未払い、沈黙を選ぶ選手…FIFPROが描く変革の道筋

【連載後編】将来の経済状況「不安」が過半数。Jリーグ、WEリーグ選手の声を可視化し、データが導くFIFPROの変革シナリオ

<了>

WEリーグは新体制でどう変わった? 「超困難な課題に立ち向かう」Jリーグを知り尽くすキーマンが語る改革の現在地

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

アジア女子サッカーの覇者を懸けた戦い。浦和レッズレディースの激闘に見る女子ACLの課題と可能性

なぜイングランド女子サッカーは観客が増えているのか? スタジアム、ファン、グルメ…フットボール熱の舞台裏

女子サッカー過去最高額を牽引するWSL。長谷川、宮澤、山下、清家…市場価値高める日本人選手の現在地

[PROFILE]

辻翔子(つじ・しょうこ)

1988年8月12日、神奈川県出身。父親の仕事の関係で小学校3年生までオランダで育ち、高校1年生(16歳)からサッカーを始めた(国際基督大学高等学校)。早稲田大学ア式サッカー部女子部で3、4年時に全日本大学女子サッカー選手権大会連覇を達成。2011年の大学卒業後はスペインに渡り、マドリードの大学院でスポーツジャーナリズムを専攻。その後、現地のコーディネート会社でラ・リーガの現地取材や中継を担当。2016年にFIFAが運営する大学院「FIFAマスター」に進学し、修了。卒業後、ライブ配信会社などサッカー関連企業での勤務を経て、2022年にFIFPROに入社。2024年10月に、アジア人女性として初めてアジア・オセアニア支部の事務総長に就任した。アムステルダム(オランダ)在住。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career -

名門クラブの「セカンドチーム」という幻想。欧州サッカー、成功の登竜門ではない“U23の壁”の現実

2026.01.09Career -

「半年で成長し、1年半後に昇格を」大黒将志がJ3奈良クラブで挑む“急がば回れ”の監督元年

2026.01.09Career -

“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏

2026.01.09Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

SVリーグ女子の課題「集客」をどう突破する? エアリービーズが挑む“地域密着”のリアル

2025.12.05Business -

女子バレー強豪が東北に移転した理由。デンソーエアリービーズが福島にもたらす新しい風景

2025.12.03Business -

「守りながら増やす」アスリートの資産防衛。独立系ファイナンシャル・アドバイザー後藤奈津子の信念

2025.09.12Business -

アスリートは“お金の無知”で損をする? 元実業団ランナーIFAが伝える資産形成のリアル

2025.09.10Business -

「学ぶことに年齢は関係ない」実業団ランナーからIFA転身。後藤奈津子が金融の世界で切り拓いた“居場所”

2025.09.08Business -

全国大会経験ゼロ、代理人なしで世界6大陸へ。“非サッカーエリート”の越境キャリアを支えた交渉術

2025.08.08Business -

「月会費100円」のスクールが生む子供達の笑顔。総合型地域スポーツクラブ・サフィルヴァが描く未来

2025.08.04Business -

将来の経済状況「不安」が過半数。Jリーグ、WEリーグ選手の声を可視化し、データが導くFIFPROの変革シナリオ

2025.07.25Business -

久保建英も被害にあった「アジア系差別」。未払い、沈黙を選ぶ選手…FIFPROが描く変革の道筋

2025.07.24Business -

“1万人動員”のB3クラブ、TUBCの挑戦。地域とつながる、新時代バスケ経営論

2025.07.22Business -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business