将来の経済状況「不安」が過半数。Jリーグ、WEリーグ選手の声を可視化し、データが導くFIFPROの変革シナリオ

JリーグとWEリーグの選手約1500人を対象に実施された大規模アンケートで浮かび上がったのは、経済的不安、将来への懸念、そして声を上げづらい環境に起因する構造的な課題だった。FIFPRO(国際サッカー選手会)アジア・オセアニア地域の事務総長・辻翔子氏は、地域の多様性と制度の壁に向き合いながら、選手の声を「データ」として可視化し、制度改善を促している。6月に東京で開催された同地域の総会では、見えにくい差別や偏見を可視化する取り組みも始動。選手の実情を起点に、制度の内外から変革を仕掛けるFIFPROの役割と、辻氏が描く未来像に迫った。

(インタビュー・構成=松原渓[REAL SPORTS編集部]、写真提供=FIFPRO)

選手の声を「データ」として届ける

――6月16日に東京で行われたFIFPROアジア・オセアニア総会では、JリーグとWEリーグの選たちが自身のプレー環境や待遇に関してどのように感じているのか、アンケート結果もメディア向けに共有されました。このアンケートはどのような目的があったのですか?

辻:選手からのフィードバックを競技面の改善やクラブ運営に生かしてもらいたいと考えて、実施しました。一部の質問は、FIFPROアジアとして今後取り組むべきプロジェクトの参考にもなりますし、さまざまな形で活用できると考えています。毎年継続してアンケートを行えば、前年との比較も可能になりますし、「何をしたら改善されたのか」といった効果検証もできるようになります。

また、理想は選手自身が直接声を上げるのではなく、私たちを通じてその声を届けることです。そのほうが選手を守ることができますから。ステークホルダーと対話する際には個人名は出さずに済むよう、データの活用を重視しています。

――具体的には、どのような質問項目があったのでしょうか?

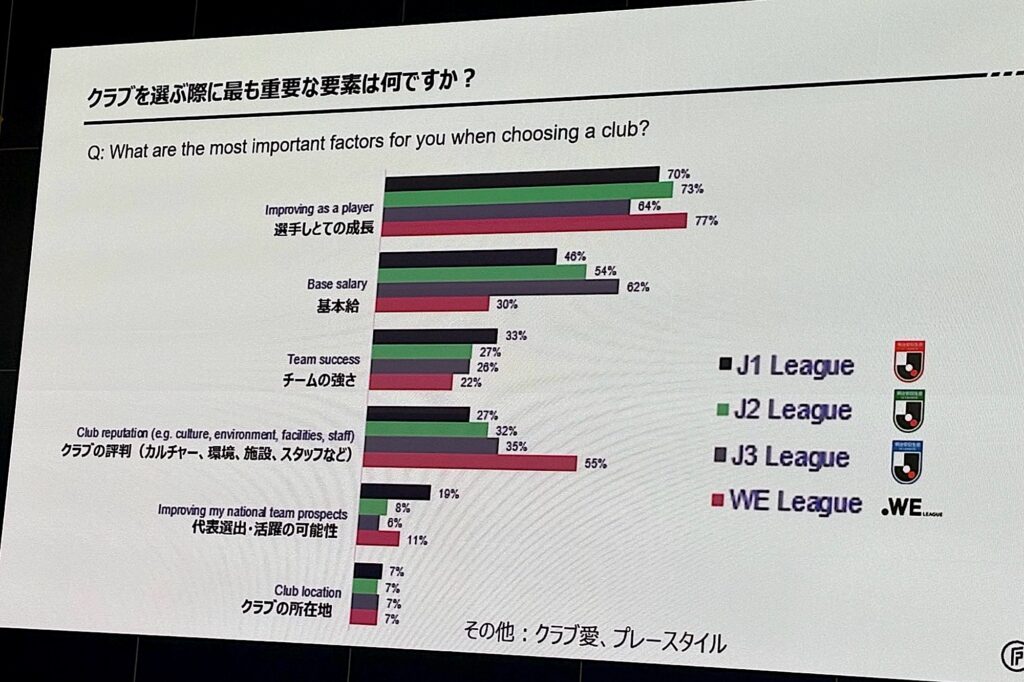

辻:「リーグについてどう思うか」「クラブに何を改善してほしいか」「選手会への印象」「選手会にもっと力を入れてほしいこと」などのほか、「キャリアに対する自信」「経済状況」「代理人への満足度」といった個人的な質問も含まれていました。

このアンケートは、もともとオーストラリアが10年以上前から実施していたもので、今回はその設問を一部借用しつつ、日本独自の質問も加えました。今回はオーストラリア、韓国、日本の3カ国の比較を行いましたが、今後はアジア・オセアニア全体での比較が可能になるよう、共通の設問もいくつか入れています。

――実際、どのくらいの選手が回答したのでしょうか?

辻:J1、J2、J3、WEリーグの選手、約1500人を対象にアンケートを行い、Jリーグ、WEリーグともに9割以上の選手が回答してくれました。

――それは驚異的な回答率ですね。

辻:ちょうど4月から6月が、JPFA(日本プロサッカー選手会)がクラブを訪問する時期だったので、Jリーグ60クラブのミーティングの際にQRコードを提示して、その場で回答してもらいました。コメント欄も任意で設けたのですが、多くの選手がしっかりコメントまで残してくれて、とても参考になりますし、「やってよかったな」と感じました。

「声を上げにくい文化」からの脱却へ

――FIFPROはアジア・オセアニア地域のプロサッカー選手の労働環境改善に向けて、JリーグやWEリーグを含む各国の選手にさまざまな角度からアンケートを実施したそうですが、辻さんの中で特に印象的だった回答はありましたか?

辻:経済状況に関する設問では、全リーグを通じて「まったく安定していない」「やや安定している」と答えた選手が多く、将来への不安が過半数を占めました。例えばJ1であっても、安定していると回答した選手は全体の3割にとどまっています。数字で見せられると改めてインパクトが大きいですね。経済的不安や引退後の生活準備、さらにはピッチ外のサポート体制の不備など、すべてがつながっていると感じました。

初めてのアンケートだったため、正直に答えることに抵抗を感じた選手もいたと思いますが、それでも明確な傾向が見られました。今後、こうしたデータがどのように活用されているかを選手に知ってもらうことで、より信頼性の高い結果が得られると思います。

――各国リーグの回答結果を受けて、日本のJリーグやWEリーグについてはどのような印象を持ちましたか?

辻:これまで「どういうことに困っていますか?」と選手に尋ねても、具体的な事例はなかなか出てきませんでした。しかし今回は匿名で個人が特定されない形式だったことで、率直な声が多く寄せられました。例えば、「クラブがあなたの身体的・心理的安全にリスクを及ぼすと感じたことがありますか?」という問いに対し、多くのリーグでは「いいえ」という回答が多数を占めましたが、その中、WEリーグでは4分の1の選手が「はい」と回答していたのが気になりました。「他の選手に自分のクラブを推薦できますか?」という設問では、Jリーグはカテゴリーが下がるほど肯定的な回答が減り、WEリーグでは「推薦できる」と答えた選手が少ない傾向があり、その理由まで丁寧に書かれていました。

このようにオープンに答えてもらえると、私たちも動きやすくなりますし、選手の皆さんには本当に感謝しています。今後は、リーグ単位だけでなくクラブごとに結果を分析し、JPFA(日本プロサッカー選手会)が交渉の際に活用する材料にもなるのではないかと思っています。

――JPFA会長の吉田麻也選手をはじめ、海外でプレーする選手たちが発信することで、選手の権利意識にも変化が見られるのでしょうか?

辻:はい。その変化は確実にあると感じています。「給料の未払いがなければOK」と考える選手も多いと思いますが、実際にはサッカー選手の環境にはもっと多くの要素が関わっています。今回のアンケートでは、ピッチの状態や、女子選手にとっては「資格のあるスタッフがいるかどうか」、あるいは「炎天下で練習やコミュニティ活動をしている」といった声も寄せられました。

未払いがないからといって問題がないわけではなく、掘り下げれば改善できることはたくさんあります。選手が困った時だけに選手会を頼るのではなく、日常的に声を上げることで、「練習スケジュールが変わった」「クラブがキャリアの選択肢を用意してくれた」といった変化が生まれることもあります。そうした小さな成功体験が、選手にとっても選手会の存在意義を実感してもらえるきっかけになる。だからこそ、こうした取り組みは継続していくべきだと強く感じています。

変革を進めるFIFPROの使命と可能性

――6月に東京で開催されたアジア・オセアニア総会は、事務総長として初めて主導された総会でもありました。手応えはいかがでしたか?

辻:この東京総会は、私自身のキャリアの中でも特別なイベントだったと感じています。2日間のプログラムを終えたあと、「今まで出た総会で一番良かった」という声をいただけたことは、本当にうれしかったです。

また、日本のステークホルダーの方々からは、「選手に特化した国際的なサッカーイベントが日本で開かれたのは斬新で興味深かった」というフィードバックがありました。中には、「このテーマについて今後もフォローしたい」という具体的なリクエストもいただき、確かな手応えを感じました。

――今回取り上げた議題やコンテンツの内容も、今後注目されていくテーマだったのですね。

辻:そうですね。今後のホットトピックになるようなテーマを、タイミングよく扱うことができたのは良かったと思います。ただ、もちろんこれで終わりではありません。今回の総会を通じて築くことができた関係性を大切にしながら、今後も選手たちの権利や環境を守るために、継続的に発信を続けていく必要があると感じています。

――アジア・オセアニアのプロサッカーが、グローバルスタンダードに近づくためにも、FIFPROの役割は今後さらに重要になっていきそうです。

辻:FIFPROという組織は、FIFAなどに比べて規模は小さい分、政治的なしがらみも少なく、スタートアップ的な柔軟性と身軽さがあります。だからこそ、必要だと感じた新しいレポートやキャンペーンを、スピード感を持って立ち上げることができます。

私たちの使命は、既存の枠にとらわれず、「まだ誰も手をつけていないからやらない」ではなく、どんどん仕掛けて行くことです。サッカー界に新しい対話や視点をもたらす存在でありたいと思っています。

【連載前編】アジア初の女性事務総長が誕生。FIFPRO・辻翔子が語る、サッカー界の制度改革最前線

【連載中編】久保建英も被害にあった「アジア系差別」。未払い、沈黙を選ぶ選手…FIFPROが描く変革の道筋

<了>

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

WEリーグは新体制でどう変わった? 「超困難な課題に立ち向かう」Jリーグを知り尽くすキーマンが語る改革の現在地

[PROFILE]

辻翔子(つじ・しょうこ)

1988年8月12日、神奈川県出身。父親の仕事の関係で小学校3年生までオランダで育ち、高校1年生(16歳)からサッカーを始めた(国際基督大学高等学校)。早稲田大学ア式サッカー部女子部で3、4年時に全日本大学女子サッカー選手権大会連覇を達成。2011年の大学卒業後はスペインに渡り、マドリードの大学院でスポーツジャーナリズムを専攻。その後、現地のコーディネート会社でラ・リーガの現地取材や中継を担当。2016年にFIFAが運営する大学院「FIFAマスター」に進学し、修了。卒業後、ライブ配信会社などサッカー関連企業での勤務を経て、2022年にFIFPROに入社。2024年10月に、アジア人女性として初めてアジア・オセアニア支部の事務総長に就任した。アムステルダム(オランダ)在住。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career -

名門クラブの「セカンドチーム」という幻想。欧州サッカー、成功の登竜門ではない“U23の壁”の現実

2026.01.09Career -

「半年で成長し、1年半後に昇格を」大黒将志がJ3奈良クラブで挑む“急がば回れ”の監督元年

2026.01.09Career -

“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏

2026.01.09Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

SVリーグ女子の課題「集客」をどう突破する? エアリービーズが挑む“地域密着”のリアル

2025.12.05Business -

女子バレー強豪が東北に移転した理由。デンソーエアリービーズが福島にもたらす新しい風景

2025.12.03Business -

「守りながら増やす」アスリートの資産防衛。独立系ファイナンシャル・アドバイザー後藤奈津子の信念

2025.09.12Business -

アスリートは“お金の無知”で損をする? 元実業団ランナーIFAが伝える資産形成のリアル

2025.09.10Business -

「学ぶことに年齢は関係ない」実業団ランナーからIFA転身。後藤奈津子が金融の世界で切り拓いた“居場所”

2025.09.08Business -

全国大会経験ゼロ、代理人なしで世界6大陸へ。“非サッカーエリート”の越境キャリアを支えた交渉術

2025.08.08Business -

「月会費100円」のスクールが生む子供達の笑顔。総合型地域スポーツクラブ・サフィルヴァが描く未来

2025.08.04Business -

久保建英も被害にあった「アジア系差別」。未払い、沈黙を選ぶ選手…FIFPROが描く変革の道筋

2025.07.24Business -

アジア初の女性事務総長が誕生。FIFPRO・辻翔子が語る、サッカー界の制度改革最前線

2025.07.23Business -

“1万人動員”のB3クラブ、TUBCの挑戦。地域とつながる、新時代バスケ経営論

2025.07.22Business -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business