「お前はなんで生きているのか、なぜ死ぬのか」暁星・林義規監督の「見極める」教育論

昨今、部活動におけるアプローチも多岐にわたり、学生は勉強もおろそかにしてはいけないという「文武両道」の意識が改めて問われている。

「第一に勉強、第二にサッカー」というスタンスを徹底する暁星高校を長年指導し、東京都サッカー協会会長も兼務する林義規監督が「育成は本当に難しい」と前置きした上で、「10代の指導の在り方」について語る。

(インタビュー・構成=篠幸彦、写真=Getty Images)

通学の30分も工夫をすればやれることはある

高校サッカーの名門・暁星高校を指導すること43年。全国高校サッカー選手権に10回、インターハイには12回導いた。その傍ら国体(国民体育大会)の東京選抜や高校サッカー選抜の監督を歴任し、現在では日本サッカー協会(JFA)理事、高円宮杯実施委員長、東京都サッカー協会会長を務め、育成年代の酸いも甘いも知り尽くす林義規監督。そんな高校サッカー界の重鎮に現代の育成、指導者について伺った。

――最近、大津高校・平岡和徳監督の指導がテレビで取り上げられ、“100分練習”や“24時間デザイン”といった短時間で効率のいいトレーニング、また子どもたちの自主性を促す指導が注目を集めています。林監督は昔から暁星高校で第一に勉強、第二にサッカーというスタンスで文武両道を徹底されていますが、“効率”や“質”という部分は指導の中で意識されているところでしょうか?

林:確かに昔から練習はかなり短く、効率的で密度の高さは心がけてやってきたつもりです。うち(暁星高校)は比較的理解力の高い子どもたちだから私がなぜそうしているかをしっかりと理解してくれていると思います。暁星は地域の学校ではないから生徒たちはみんな電車で通学しているわけで、その通学の30分から1時間をどう過ごすか。ただボーッと過ごすのではなく、その中でも工夫をすればやれることはあるわけです。勉強はなにも机に向かってだけやるものだけではないでしょう。それはサッカーでも同じ。工夫をすれば無駄な時間なんてないわけです。だからサッカーの練習も時間的な制約をして、短い時間の中でなにができるか。そういう形で指導してきたつもりです。

――その効率的な中で“質”を求めるとき、林監督はどのようなことを意識されていますか?

林:大事なのは見極めること。例えば同じ高校1年生であっても成長過程にはばらつきがあるものです。なんでも昔みたいに「じゃあ今から全員腹筋50回」とやらせても意味がありません。成長過程の個人差をしっかりと見てあげて、その中でどんなトレーニングをすればいいかを見極める必要があります。とくにうちは小学3年生とか4年生くらいから塾に通っている子が多く、スキャモンの発達・発育曲線(人体各器官の発育過程の曲線パターン)の成長曲線と比較して骨格ができあがるのが遅い。下手すると1年や2年は遅い。その中で通常のアベレージでみんな一律に筋トレをやってしまうと体を痛めてしまいます。

――では個々に合わせたトレーニングメニューを組んでいるということですか?

林:うちはそうしたフィットネスのフィジカルトレーニングは良い器具を入れて、専門の指導者をつけてやっています。フィットネスに関してはサッカーの指導者ではわからないところもあるので専門家に生徒たちの成長過程に則したトレーニングを組んでもらっています。ただ、そこで単純に「お前は今日筋トレしなくていい」なんて言ってしまうと、差別だなんだってなってしまうから注意しなければいけない。親にもなぜそうするかを納得してもらわなければ「あの子がやっているのに、こっちの子はやってない」とか、「うちの子だけいじめられているじゃないか」とか。単純に効率や質だけを求めてもうまくいかないこともあります。そういうところも含めてしっかりと見ていく必要があると思います。

たくさんの失敗を経て手に入れた“見抜く力”

――子ども相手の現場ではそうしたことにも気を使わなければいけないわけですね。

林:見極めるということでは、もう一つ大事な面があります。それは子どもたちを正しい道へ導いてあげること。これはうんと誤解をされてしまうけれど、例えば東京にはFC東京や東京ヴェルディ、FC町田ゼルビアというJクラブがありますね。そこにはユースがあって、ジュニアユースがある。東京だけではないけれど、東京に住むジュニアの子どもたちで一番うまい子らはやっぱりFC東京の深川やむさしのジュニアユースに行きます。そこがダメなら次はヴェルディのジュニアユースに行くという流れがあります。そのジュニアユースで少人数精鋭の良い指導を受けて、その中で数少ない子がユースに上がる。さらにその中でプロになれるのは1人や2人です。そういう現状を考えたときに本当にそれが正しい道なのか、我々指導者は考えなければいけないと思います。「夢を持て」と皆さん言うけれど、そこも指導者として大事な“見極める”ということだと思っています。

――それは例えばプロになりたいという意志のある子がいても、その実力がなければ大学進学を勧めるということでしょうか?

林:それも一つの選択肢だと指導者として見極めることが必要だと思います。ただ、本当に難しい。でも諦めさせたり、閉ざしたりということではなく、現実をしっかりと直視しなければいけない。それは本人だけでなく、指導者としてもそうです。私は早稲田大学ア式蹴球部の強化委員長もやってきましたけど、早稲田にはプロに入団する選手たちもいます。「先生はいつも夢を追いかけろって言っているじゃないですか」と言われるんだけど、確かにそれはそう。だけどそんな簡単なものじゃない。例えば久保建英選手がなぜあのスピードの中であれだけのプレーや判断ができるのか。それは誰が見てもわかるわけじゃないですか。あれだけヘッドアップして、ボールを止めるということに気を使わなくてもプレーできてしまう選手はいるわけです。余裕があるから今はボールを持っても大丈夫、ここはダイレクトで叩く必要があるという判断が早いし、正確なわけです。そういった選手と必死になってボールを目で追いかけている選手とじゃ訳が違うわけです。そこを見極めて導いていくことも指導者の力だと思うけれど、それはなかなか測れないから難しい。ユース年代の育成で個人をどこまで見抜けるかというのは、その指導者によると思います。

――その見抜く力というのは、林監督はどのようにして培ってこられたのですか?

林:もちろん、私も初めから見抜けたわけではないです。若い頃は失敗もたくさんしてきました。ただ、高体連(全国高等学校体育連盟)の最盛期というか、Jリーグができる前の26年以上前からこの業界に携わってきて、高体連の技術委員長もやってきました。そこで日本のU-18のトップの選手も見れば、うちの素人に毛も生えないような選手たちも見てきています。見極めるというと偉そうだけれど、幅広い子たちを見ることができたというのは私の指導者として恵まれたところだと思います。国体や高校選抜(日本高校サッカー選抜)の監督をやったときは半分くらいプロになるような子たちがいて、元日本代表でJリーグの得点王にもなった前田遼一はうちの出身で手元に置いて見ることができました。そんな子たちと話して性格だとか、生い立ちだとか、環境だとか、さまざまなケースを知ることができたわけです。もちろん、一人として同じ子はいません。でもタイプでは括れるもので、いろんなタイプをたくさん見ることで見る目は養われてきたと思います。

教え子、前田遼一の場合

――例に出ました前田遼一選手の場合、林監督はどのように彼を見ていました?

林:遼一のときは、ご両親は暁星に入れてプロのサッカー選手にさせようなんて微塵も思っていなかったでしょうね。でも高校2年、3年のときにユース代表に選ばれて、Jリーグの13チームからオファーがありました。そのときにお父さんが「先生、どうしましょうか」と。オファーをもらったときに彼は慶應義塾大学法学部への推薦が決まっていました。もちろん、そのまま進学すればこの国においては一流企業への切符みたいなものですよ。それをやめてプロになるということはものすごくリスクがあることです。怪我をするかもしれないし、使われないかもしれない。

――前田選手ほどの才能があってもやはり高卒でプロというのは不安だったわけですね。

林:それは不安でしたよ。暁星からは10人くらいプロになった選手はいるけれど、その子たちは全員が大学を出てからプロになっています。それはある面でそのあとの保証というか、担保になるわけです。プロになったそのあとにどうなるか本当にわかりませんから。それで遼一のお父さんが「林先生は毎日息子のことを見てくれて、トップの子たちのこともよく知っているから」と。それで「遼一なら賭けてもいいと思います」と、そう言いました。結果的に日本を代表するストライカーとして活躍してくれてよかったです。

――林監督ほどの経験があっても不安はつきまとうと。でもその中でも大事なのは前田選手のお父様もおっしゃる“毎日見てくれている”ということなのでしょうか?

林:毎日グラウンドに出て子どもたちをしっかりと見る。その中で技術レベルも指導者として把握する。それが最低限の信頼だと思います。その上で適切に見極めていく。ただ、毎日見ているからといって「お前は絶対プロなんて無理」なんて言っちゃダメでしょう。その子が納得して、心に伝わる言い方というものがあります。じゃあそれがどんな言い方なのかというと、それはその子によりますよね。だから育成は本当に難しいです。

「人生の先輩として何を伝えてあげられるか」

――林監督は毎度練習後に子どもたちにサッカーのことに限らず、人生のさまざまなお話をされています。そうしたサッカー以外の教育的な話というのも育成年代とって大事なアプローチですか?

林:これはJクラブや高体連というのは関係なく、サッカーの指導者として求められてS級やA級の指導実践をやるとどうしても“サッカー”を教えたがってしまうんです。もちろん、それはそれで悪いことではないです。サッカーの指導者なので。ただ、私からするとテクニカルや戦術に特化しすぎているように見えることもあります。例えばいろんな強豪チームを見ていて「先生、ぜひ指導お願いします」と言われることもあります。でも「練習は毎日あなたたちがやっていることだからあなたたちがやりなさい」と。それぞれが学び、習ってきた最先端の素晴らしい練習をしているわけです。それを一日見ていると、それだけで終わってしまうんですね。何か言ったとしても選手たち集めて「もうちょっと声出せ」とか、それくらいです。

――本当にピッチ内のことしか言わないわけですね。

林:生きている半分以上は普通の生活をしているわけなので、サッカー以外の大切なことはたくさんあるわけです。しかも10代の一番多感な時期の多くの時間を預かっているわけですよね。そこで我々が指導者として、人生の先輩として何を伝えてあげられるかというのは大事なことだと思うんです。そこで「お前はなんで生きているのか、なぜ死ぬのか。人生において絶対に勝つなんてことはわからない。絶対と言えるのは死ぬってことだけだぞ」とか。そういうアプローチがあると、子どもたちは考えますよ。人生においての根本的なサゼッションというか、そういう振り方ができない指導者は多い印象です。

――林監督の目から見るとそういうことの大切さに気づく必要がある指導者は多いということですね。

林:そう思いますね。大津の平岡先生の話も本質はそういうところにあるはずです。そういう話を練習が終わったあとに5分とか10分話すわけですけど、別に難しい話じゃなくてもいいんですよ。ただ、意外と子どもたちはわかってなかったりしますね。それが30代、40代になってようやくわかることだってあります。ああ、あのとき先生が言っていたことはそういうことだったのかと。

――そのときわからなかったとしてもその話を受けて考えることが大切なのでしょうね。

林:いくら言っても“身につく”ってなかなかないんですね。例えば切り替えとよく言いますよね。攻守の切り替えを遅くという人は誰もいないので、切り替えろと言われたらみんなどうするかはわかっているんです。それがわかってて練習のときに切り替えと言っても反応が遅いわけです。そのときにどうするか。例えば「次の練習に移るとき、あるいは私が笛を吹いて集合させるときにダッシュで来なさい」と。それを毎日やると、ピッと笛を吹けばすぐに反応できるようになっていきます。そういう訓練で切り替えの早さというのは身についていくんですね。それでこういうのは癖になってくるんです。「勉強でクラス1位になるのは難しいけれど、簡単に1位になれることはあるぞ。それは起立と言われて一番最初に立つことだ」とか。そういうことでも意識しているとパッと切り替えられたりします。切り替えの早さの訓練は工夫すればいろいろと方法はあるものなんです。ただ言葉だけで「早く切り替えろ!」と言っても全然変わらない。指導ってそういうことなんですよ。

<了>

[高校サッカー選手権 勝利数ランキング 都道府県対抗]昨年王者・青森山田の青森は2位。1位は??

「言葉ができない選手は世界で戦えない」3年で8人プロ輩出、興國・内野智章監督の目線

「目指すゴールのない者に進む道はない」大津・平岡総監督の信念が生んだ「師弟対決」のドラマ

高校サッカーに訪れたビジネスの波 スポンサー入りユニフォームの是非を考える

関西人はストライカー向き? 育成関係者が証言する日本代表を多数輩出する“3つの理由”

PROFILE

林義規(はやし・よしのり)

1954年生まれ、東京都出身。暁星高校、早稲田大学を経て、教員免許を取得し、母校・暁星学園に赴任。小学生年代から指導を始め、中学生、高校生と年代を上げ、暁星高校を全国高校サッカー選手権に10回、インターハイには12回導く。その傍ら国体(国民体育大会)の東京選抜や高校サッカー選抜の監督を歴任し、現在では日本サッカー協会(JFA)理事、高円宮杯実施委員長、東京都サッカー協会会長を務める。

この記事をシェア

KEYWORD

#INTERVIEWRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成

2026.02.20Opinion -

フィジカルコーチからJリーガーへ。異色の経歴持つ23歳・岡﨑大志郎が証明する「夢の追い方」

2026.02.20Career -

「コーチも宗教も信じないお前は勝てない」指導者選びに失敗した陸上・横田真人が掲げる“非効率”な育成理念

2026.02.20Career -

ブッフォンが語る「ユーヴェ退団の真相」。CLラストマッチ後に下した“パルマ復帰”の決断

2026.02.20Career -

名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持

2026.02.13Career -

WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏

2026.02.13Business -

新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」

2026.02.12Business -

「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断

2026.02.12Career -

女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割

2026.02.10Career -

なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性

2026.02.10Business -

技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方

2026.02.09Training -

ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ

2026.02.09Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

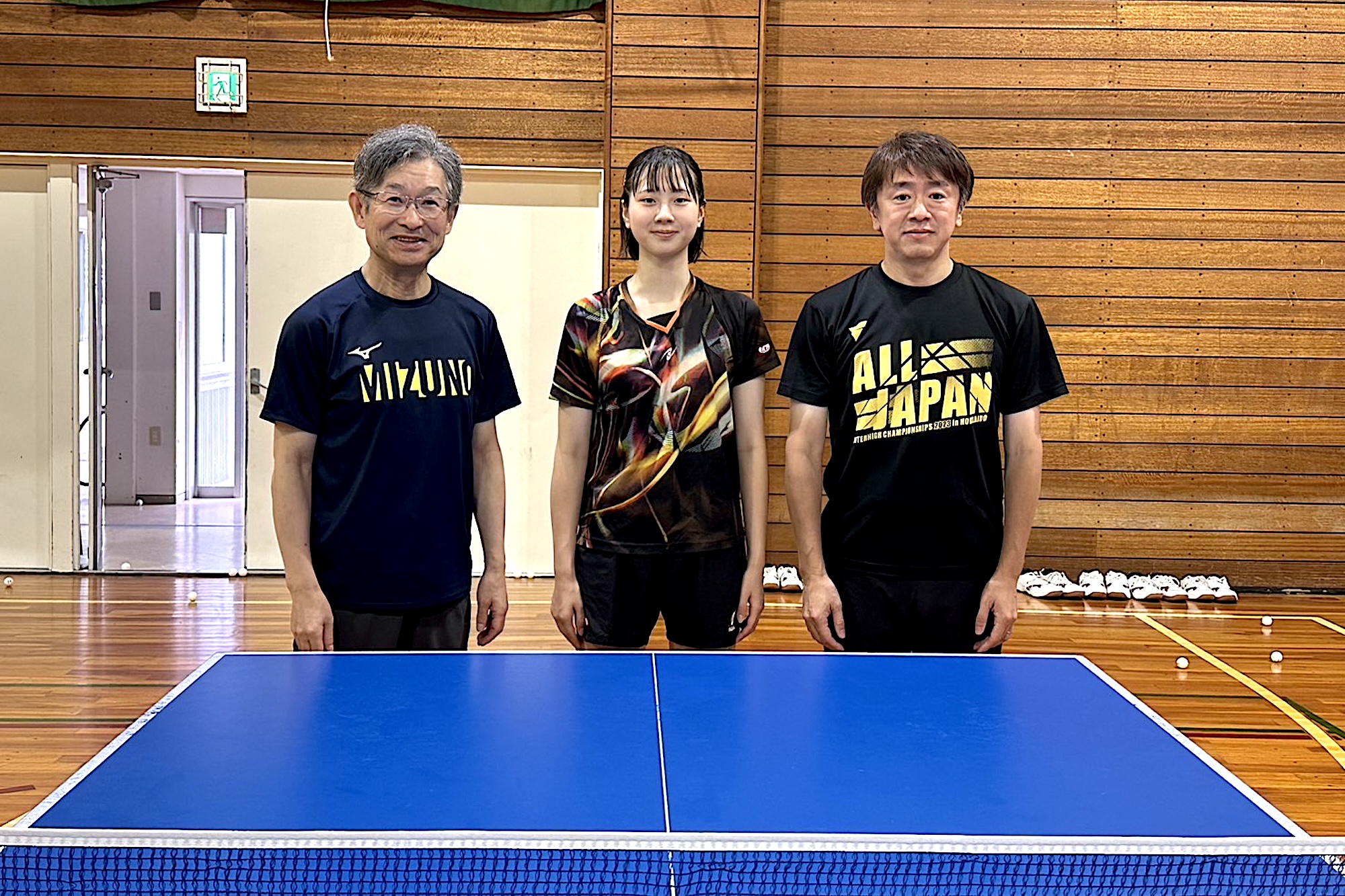

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education