「流行りや話題性に流されない」國學院久我山が取り組む「戦略的フィジカルトレ」とは?

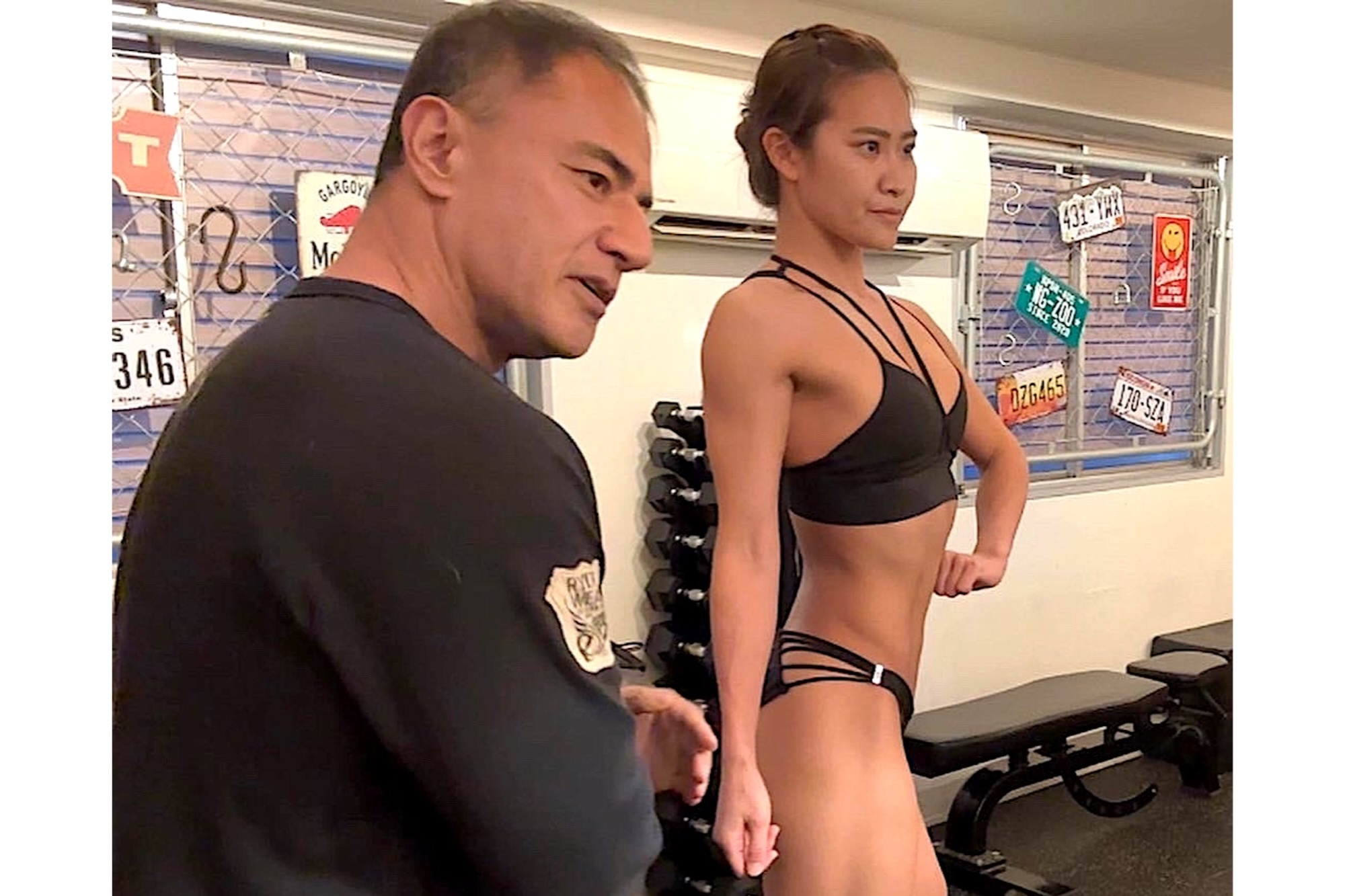

國學院久我山高校でサッカー部のみならず、学校全体のフィジカルトレーニングに携わる三栖英揮。彼は学校の部活に長年関わったからこそ「戦術的なフィジカルトレーニング」にたどり着いたという。日本のフィジカルトレーニングに欠けている「システムづくり」とは?

(インタビュー・構成・撮影=木之下潤、写真=Getty Images)

ブラジルで感じた日本とのギャップ

――トレーナーはきっと初めに体の仕組みや動作など体に関わることを全体的に学んでいるはずです。ただ起業するときに得意なものをピックアップして強調し、いつの間にか「一部だけに特化」するような状況になっているような気がします。三栖さんはまんべんなくフィジカルを整えるトレーニングシステムをつくり上げています。そのためには筋力とか、スピードとか、柔軟性とか、安定性とかそれぞれの要素に対してある程度トライ&エラーを検証しないとシステムに自信が持てないのかなと思います。

三栖:それはそうかもしれないですね。私たちの若い頃は、フィジカルトレーニングを体系的に学ぶ場所、機会というのは少なかったです。私はいろんな人に教えてもらい、いろんな現場を見学に行きました。中学卒業後、3年半の間ブラジルにサッカー留学をしていたので、ブラジルサッカーがフィジカルトレーニングに時間をかけているなという印象は持っていました。振り返るとそれぞれのプログラムがそこまで良かったと感じるわけではありませんが、いま同じクラブのブラジル人選手に話を聞くと、当たり前ですが、かなりアップデートされているようです。無意識でしたが、フィジカルトレーニングにおいて、ブラジルと日本にギャップを感じていたのかもしれません。

駆け出しの頃に学んでいて感じたのは、「どの国も理論的な背景は同じことだけど、それぞれが違う形で表現しているな」ということです。おそらくその国で関わっている人が目の前の選手たちをより良くするためにスポーツ医科学をベースに試行錯誤、まさにトライ&エラーを繰り返して生み出した方法論なんだなと思います。

その中で「日本に欠けているのは、まさにこの部分だ」と。

これだけさまざまなスポーツが盛んな国は他にありません。しかし、フィジカルトレーニングに対する考え方、捉え方には改善の余地があるように感じていました。20代の頃、将来的にはスポーツ医科学の教育だけでなく、トレーナーの社会的地位の確立や日本のスポーツ環境に適したスポーツ医科学サポートの仕組みづくりが重要になると考えていました。だから、当時から自分自身のトレーナー活動と並行して、他業種の人とも積極的に会って、いろんな話をうかがいました。

ある年齢からは、体に関する専門書以外の本を読むようにもなりました。その中には、マネジメント関連の本も含まれています。いろんな情報も自身の仕事に置き換えて考えたりしていると、とても視野が広がったことを覚えています。その頃から「フィジカルトレーニングをもっと体系化したい」という思いを持つようになりました。トレーナーが直接指導するスタイルだけでなく、「自動的にアップデートされる部分はシステム化することで、私たちの仕事の役割もより幅を持てるようになるのでは?」と漠然と考えるようになりました。

最終的に優先順位の高いことが、短期的に必ず優先順位が高いとは限りません。逆に短期的には優先順位が高く重要に感じることが、最終的には重要度が低くなることもあります。長期的なアクションプランと短期的なアクションプランは、時としてトレードオフの関係性にあります。このようなこともこれまでのいろんな情報収集の中から学び、フィジカルトレーニングのシステム構築に生きています。

戦略的なフィジカルトレーニングとは

――全体のことに目が向いていたんですね。

三栖:フィジカルトレーニングの目的は、競技パフォーマンスの向上です。それを選手が達成しようとした時、短期的に効果を感じられなければ、長期的に継続することはありません。だから、私はフィジカルトレーニングプログラムを「すぐに結果が出る」即時効果の高いプログラムや「繰り返し行うことで結果が出る」蓄積効果の高いプログラムなど、根本的に整理することから始めました。また、指導していく中でプログラムを次のように分類しました。

①安定して導入するプログラム

②段階的に導入するプログラム

③習得に個人差があるプログラム

④不確定要素が強いプログラム

例えば、ストレッチなどのプログラムは誰にでも実施できます。やり方を正確に伝えれば選手、コーチも安定して導入可能です。コアスタビリティ(体幹)トレーニングやバランストレーニングなどは、柔軟性が低下している選手は正しいフォームでは行えません。その選手のレベルに合った種目から段階的に実施していきます。ストレングス(筋力)トレーニングやスプリントドリルなどはトレーニングフォームを習得するのに時間がかかり、個人差があります。競技特性を考慮したトレーニングは、どの程度効果が出るかが不確定なトレーニングになります。

選手やコーチは③や④のトレーニングを好む傾向があります。また、①や②は単調で地味になりがちなプログラムであり「それ、知ってる」と軽視される傾向があります。なので、私はストレッチプログラムの可視化を考えてみました。ストレッチプログラムを「◯」「△」「×」と基準を設け、選手やコーチが日常的に評価できるようにしました。ストレッチはあまり面白くもないプログラムですが、とても重要です。見たこともない新しいプログラムを提供することは大切だと思いますが、その先のフィジカルトレーニングの運用を考えるとほとんどの選手、コーチが知っているプログラムを継続して取り組んでもらうことのほうが重要です。それで可視化して長く取り組んでもらう工夫をしました。

長期的に考えると、体つきが変わります。

つまり、筋力が向上して姿勢を含め、身体のバランスが競技パフォーマンス向上に役立つように効果が出るのがベストです。しかし、当然ですが、時間を必要としますし、その過程ではネガティブな反応も起こります。それを避けて即時効果の高いプログラムばかり取り組んでも、最終到達点は決して高くはなりません。結局は短期間で得たものは短期間で失うものなんです。そういうことを私たちトレーナーは理解した上で、導入の仕方も考えていくことが大事です。実際には、こうやって言葉で説明するよりも体感してもらうことが選手たちにとっては重要だと考えています。最近、このことをつくづく思い知らされます。

――システムというより、戦略的なことですよね。

三栖:その通りです。私はいつも「physical training strategy」、戦略的なフィジカルトレーニングと言っています。システム的なフォーマットをきちんと作成した上で、それぞれのチームにフィジカルトレーニングが導入されるのが、私は一番いい形だと思っています。

スポーツ界にトレーナーは増えましたけど、まだ課題も多く、私たちの世代にできる役割があるように感じています。私は個人的にトレーナーという職業領域の仕組みも変えていかないといけないと考えています。それは現在のトレーナーのあり方が技術という商品を売り込む形になっているからです。要は、得意分野特化型のビジネスになってしまうから今後も流行りや話題性に流されてしまうことになります。得意分野のトレーナーとして依頼される限りは同じことの繰り返しになり、消費者も一定期間やって飽きて離れてしまうのが目に見えています。

私たちがチームに対してコンサルタントのような立ち位置でシステムを提案する形が理想かなと思っています。そのチームの環境や予算、人員によって「このフィジカルトレーニングのシステムがいいですよ」とマネジメントできるような人材が増えると、若くて経験のないトレーナーもそのシステムがある場所に組み込まれたら居場所と経験の両方を得ることが可能です。高い専門性を生かして活躍できる可能性が高くなります。「君はこれが得意だから、ここの領域をサポートしてくれ」と、目の前のシステムの強化を図る意味で依頼しやすくなります。日本人は職人気質のトレーナーが多いので、その強みを生かすためにもそういったシステムは今後もっと必要になってくる気がしています。

――三栖さんはフィジカルトレーニングの仕組み、プラットフォームを提案されているので、得意分野の異なるトレーナーが共存できそうです。対立構造を生まない在り方ですね。

三栖:まさに! 私は、それが一番理想的な形だと思っています。ただトレーナー業界では自分を出したがる人が多いのも事実です……。もし資金が潤沢にあってシステムの中にそれぞれ一流の人を配置できるならそれが最高ですよね。それぞれのスペシャリストが有機的に連動していれば、選手はそこでトレーニングするだけでコンディショニングされている状況です。どの領域を誰が担当するかは置かれた環境によって個々が対応していくしかありませんが、近い将来それらを管理する人材が重要になってくると思っています。いまは世代を問わず、とても優秀なトレーナーがたくさんいます。そういう人たちの最大パフォーマンスを発揮させるためには、やはり体のことに関してマネジメントすることが大切だと確信しています。

学校部活にはハード面などのメリットがある

――よく考えると、9シーズンもの間、國學院久我山高校サッカー部を指導された清水恭孝さんに構造的な指導、体系的なトレーニングに理解がなかったら、三栖さんが思い描いていたフィジカルトレーニングのシステム化の実現は難しかったですよね?

三栖:ある意味、清水さんはそれまでの部活動に対する在り方に疑念を抱いていた方でした。でも、私は最初に「部活にメリットもある」と話をしました。当時、育成年代でフィジカルトレーニング指導をしたいと思ったとき、Jクラブのアカデミーでフィジカルコーチがいたチームは数クラブです。トップチームですら日本人のフィジカルコーチは少なかった時代です。一つのチームを長く指導したいと考えていたので、あまり人事の影響を受けない部活動で経験を積むことにしました。

もちろん私も自分の考えるフィジカルトレーニングのシステムに対してまだ自信を得ていたわけではなかったので、「とりあえず経験と検証を繰り返したい」との気持ちのほうが強かった。以前、テニスの代表チームの仕事をしていてナショナルトレーニングセンターで指導をしていると、施設や食堂で他競技の選手と交流しているのを見かけるんです。コーチも他競技や世界の情報に日常的に接している環境でした。ナショナルトレーニングセンターを作った一つの意図でもあるそうです。さすがに学校の部活動で世界の情報に日常的に接することはありませんが、「他競技との交流は可能だな」と感じていました。

――なるほど。

三栖:学校にはトレーナーなどの専門家が入っていることは少ないですが、このメリットがあると思っていました。しかも、選手は移動時間も「0(ゼロ)」で効率よくトレーニング時間に充てられます。将来的なことを考えると、学業をしっかり取り組むことを先進国で否定する国は一つもないですし、部活はそれが揃っている。逆に、そこにハンディキャップを感じて取り組み始めている国の話はいくらでも聞きますが、すでに日本はその状態を構築できています。

やはりハード面のメリットは大きい。

部活動は施設がきちんとありましたし。当時は、Jリーグも練習場などにトレーニング施設などが揃っていたクラブはそう多くはありませんでしたから。だから、清水さんには「部活動にメリットはありますよ」と説明したのを覚えています。久我山では、部活のメリットを最大限生かすような取り組みをしました。

もちろん進学校というのもあって時間的な制約は多少ありましたけど、清水さんは短時間練習の推進派の人でしたから、そこを含めて2人でいろいろと意見を交わしながら選手たちの体づくりもきちんとトレーニングの柱としてつくっていきました。学校としてもすごく理解ある校風があったので、私としては感謝しかありません。現在は私の会社のスタッフが野球部にもお世話になっていて、部活動同士の横のつながりも意識されてきていて「面白いな」と思っています。

日本のフィジカルトレーニングが発展するために

――去年、清水さんを取材したときに横のつながりについても語っていて、三栖さんの会社がサッカー部ではなく、学校側に入っている、と。週1とか週2とかでどの部活の選手も相談できるようなシステムになっていると言っていました。

三栖:そうなんです。うちのスタッフがやらせてもらっています。その流れもあって野球部も私の会社のスタッフがフィジカルトレーニングを担当させてもらえるようになったんです。最近は若い世代で優秀なコンディショニングコーチが増えてきているので「ここから変わっていくんだろうな」と感じています。

ただ、課題も多いです。

いろいろな場所でトレーナーの評価を聞いていると、専門家の評価はとても高い人材が現場のコーチや選手に話を聞くと、あまり評価が高くないケースがあります。一方で、コーチや選手の評価はすごく高いトレーナーが、専門家同士では酷評されていたりするケースもあります。私自身の身近なスタッフも「この子は能力高い」と思っていても、現場ではちょっと堅物だったり、融通が効かったりして評価されないことや、「この子は愛想がいいな。でも、もう少し勉強しなきゃ」と思う人材が現場では思ったより高い評価を受けている場合もあります。

見方を変えると「これも大きな枠組みではヒューマンエラーの一つではないのかな」と思っています。システムがきちんとしていれば「置きどころが定まるので能力が高い人のほうが機能するんじゃないかな」と。結局のところ、私たちの分野をマネジメントする人材がいないから、専門分野の知識を持った人材のスキルを生かしきれていないんです。専門家という「アプリケーションを購入したけど、OS(オペレーションシステム)がないので使えないじゃん」となっているのが、今の日本の状況じゃないですかね。

――システムを通じてコーチと選手が話せばコミュニケーションが深まるから、フィジカルトレーニングに対する理解が深まり、体の構造に対する理解が深まっていくわけですね。

三栖:そう。ここをより深く説明できる人間はキャラクターありきではなく、知識が要求されるはずなんです。そうすると、日本のフィジカルトレーニングがもう一つ発展するためには、私はシステムが必要だと確信を持っているんです。そうしないと、サッカー界、スポーツ界が変わっていけないんじゃないかなと思っていて、私自身もそこに何かを一石を投じる役目を果たせたらな、と。中高大、プロを問わずやりたいです。スポーツ医科学の分野はこの先はどんどん若い人たちが改革していくはずです。

私たちのような専門分野の良し悪しはまだまだ見極めが難しくて、専門家ではないスポーツ関係者と話をしても明確に判断ができていない印象です。率直に、何を評価しているのかを聞いても「人間性」というワードは出てくるけど、他にはっきりしたワードは出てきません。当然、人間性は大事ですけど、いろんな人間がいて個性を出して勝利を目指すのがスポーツなので、私たちトレーナーだけは能力、実力評価ではないとなると疑問符が付いてしまいます。

それぞれの専門家が全員で選手をサポートする

――例えば、ケガをしますよね。フィジカルトレーナーがいて、メディカルがいて、もっと細かい専門職がいて、とした場合にシステム化、マネジメント化がされていないと「どのタイミングで、誰が出ていけばいいのか」わからない事態が起こりますよね。

三栖:本当にその通りなんです。チームコンディショニングとメディカルは切っても切れない関係です。マネジメントシステムがないと、ケガと診断されて「どのくらいの期間、メディカルスタッフが担当して回復させるのか」、次に「低下した身体的な機能性を改善させるために、どれくらいの期間次のスタッフが担当していくのか」がわからない。現状では時間だけが過ぎていく状況になっていて、選手復帰がどんどん遅れてしまっています。

環境や人材などを踏まえて「現在のマンパワーでいかにその流れをスムーズにするのか」、「競技復帰までを効率よくするために、どのような人材配置が一番機能するのか」、予算の関係でマンパワーに問題があれば、システムでカバーするしかない。現在ある人員を最大限に生かしていく。これもやっぱり「システム=仕組み」だと思います。フィジカルコンディショニングに関する仕組みがあれば選手にかかるストレスが減るし、みんなで情報を共有して方向性を一致させておけば、問題が起こっても後々検証することができます。

スポーツ医科学に関わるものは、みんな一つのチームとして一つの仕組みの中でそれぞれが動けばもっと効率よく機能するはずです。逆にこれがないと責任の所在を誰かに求めてしまいます。私の考えでは、スポーツ医科学に関することが誰か一人の責任になることはありえません。だから、システムがなければ「エラーがどこで起きたのか」を検証できません。システムがないと責任の所在を人に求めるので、問題の所在はヒューマンエラーに依存します。そうなると、問題を解決するために「人を替える」ことを選択します。人を置き換えただけで根本的な改善にはつなげられていないんです。きっと10年経っても同じ問題が起こり続けます。

――導入する側の本体に、システムや仕組みの必要性や重要性を理解する人がいないと難しい。

三栖:そこは大きいですね。私も人と話をしていて「この方は理解できないな」と思えば、提案をすることはありません。最近は、見せ方が大事だなと思っています。ある意味、トレーニングしている姿がプロっぽく見えることも含めてです。「言葉で伝えて、頭で理解させて」というよりは、結果で体感してもらって「絶対的に必要なものだ」と思ってもらえることが大事です。そのためには時間がかかりますし、密にコミュニケーションをとらないといけないので、本当に大変な作業です。

<了>

【前編】國學院久我山の躍進を支えるフィジカル論 プロ輩出のカギは定量的に括らない「個別性」

【中編】「走り込み」で持久力アップは短絡的? まず取り組むべき「正しいフォーム」とは

なぜ高校出身選手はJユース出身選手より伸びるのか? 暁星・林監督が指摘する問題点

部活動も「量から質」の時代へ “社会で生き抜く土台”を作る短時間練習の極意とは?

なぜ日本人は100m後半で抜かれるのか? 身体の専門家が語る「間違いだらけの走り方」

PROFILE

三栖英揮(みす・ひでき)

1978年生まれ。Dr.ARMS with 箕山クリニック所属。株式会社M’s AT project代表取締役。日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、日本トレーニンク指導者協会認定トレーニング指導者。現在、鹿児島ユナイテッドFC、國學院久我山高校サッカー部のコンディショニングコーチ、スフィーダ世田谷FCのコンディショニングアドバイザーを務める。過去には日本オリンピック委員会強化スタッフ(2005〜2012年)、 FC琉球のコンディショニングコーチ(2017〜2018年)なども歴任。学生からプロまで幅広い年代のサッカーチーム、またさまざまなスポーツのフィジカル指導を行う。自身も選手としてブラジルにサッカー留学の経験を持つ。

この記事をシェア

KEYWORD

#INTERVIEWRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education -

「ピークを30歳に」三浦成美が“なでしこ激戦区”で示した強み。アメリカで磨いた武器と現在地

2025.06.16Career -

町野修斗「起用されない時期」経験も、ブンデスリーガ二桁得点。キール分析官が語る“忍者”躍動の裏側

2025.06.16Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

コツは「缶を潰して、鉄板アチッ」稀代の陸上コーチ横田真人が伝える“速く走る方法”と“走る楽しさ”

2025.05.23Training -

「週4でお酒を飲んでます」ボディメイクのプロ・鳥巣愛佳が明かす“我慢しない”減量メソッド

2025.04.21Training -

減量中も1日2500キロカロリー!? ボディメイクトレーナー・鳥巣愛佳が実践する“食べて痩せる”ダイエット法

2025.04.18Training -

痩せるために有酸素運動は非効率? 元競技エアロビック日本代表・鳥巣愛佳が語る逆転の体づくり

2025.04.16Training -

躍進する東京ヴェルディユース「5年計画」と「プロになる条件」。11年ぶりプレミア復帰の背景

2025.04.04Training -

育成年代で飛び級したら神童というわけではない。ドイツサッカー界の専門家が語る「飛び級のメリットとデメリット」

2025.04.04Training -

専門家が語る「サッカーZ世代の育成方法」。育成の雄フライブルクが実践する若い世代への独自のアプローチ

2025.04.02Training -

海外で活躍する日本代表選手の食事事情。堂安律が専任シェフを雇う理由。長谷部誠が心掛けた「バランス力」とは?

2025.03.31Training -

「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果

2025.03.28Training -

Jクラブ最注目・筑波大を進化させる中西メソッドとは? 言語化、自動化、再現性…日本サッカーを強くするキーワード

2025.03.03Training -

久保建英の“ドライブ”を進化させた中西哲生のメソッド。FWからGKまで「全選手がうまくなれる」究極の論理の正体

2025.03.03Training -

三笘薫、プレースタイル変化させ手にした2つの武器。「結果を出すことで日本人の価値も上がる」

2025.02.21Training