長友佑都は、実はお腹が弱かった。「体質だから仕方ない」で終わらせない、知られざる“菌トレ”の極意

独自のトレーニングを追求し、自身のパフォーマンスを向上させることで知られるサッカー日本代表、長友佑都。食事や栄養、休養、睡眠に至るまで「サッカーでベストパフォーマンスを引き出すためのトレーニング」と位置づけるその姿はもはや“求道者”レベルだが、その長友が4度目のワールドカップ出場の「ラストピース」と語るのが、「筋トレ」ならぬ「菌トレ」。医科学界でも注目を浴びる腸内細菌に着目したトレーニングだった。長友とタッグを組んだのは、日本を代表する食品メーカーで、腸内細菌の研究を長年行っている森永乳業。「ビフィズス菌トレ」と名付けられたプロジェクトについて、森永乳業基礎研究所腸内フローラ研究室長で農学博士の小田巻俊孝さんに聞いた。

(インタビュー・構成・本文写真=大塚一樹[REAL SPORTS編集部]、トップ写真=GettyImages)

勝敗、パフォーマンスを左右する「おなかの調子問題」

ここ一番、いざというときに限っておなかが下る。移動中、仕事中に不意に襲ってくる腹痛……。仕事や勉強に集中できないばかりか、精神的な弱さが腹痛の原因ではと悩んでいる人も少なくない。大事な試合、勝敗を分ける一瞬にベストパフォーマンスを発揮しなければいけないアスリートにとって、「おなかの調子問題」は、それこそ自分のコンディションを左右する一大事だ。

2008年、21歳のときに日本代表デビューを飾り、イタリア・セリエA、トルコ・スーパーリーグ、フランス・リーグアンなど欧州のリーグで活躍、35歳の現在もカタールワールドカップ予選を戦う日本代表のメンバーに名前を連ねる長友佑都は、実は「おなかの調子問題」に悩まされていた。

「疲れているなと感じると必ずおなかをこわす。実はこれがコンディション調整にも大きな影響を与えていて、今回、4回目のワールドカップを目指すにあたって、これが最後のピースだなと思っていたんです」

ストイックな体づくり、徹底した栄養管理で知られる長友が「おなかが弱い」ことも驚きだが、ベストコンディションを引き出すためのラストピースと定めたのはなんと、「おなかの調子を整えること」だった。

「おなかの中だけは鍛えられない。長友選手のその言葉を聞いて、それなら弊社で研究しているビフィズス菌がお役に立てるかもしれないと思ったんです」

森永乳業基礎研究所腸内フローラ研究室長の小田巻俊孝さんは、「ビフィズス菌トレ」プロジェクトの発端をこう振り返る。

「ビフィズス菌トレ」は、大腸の有用菌の代表格であるビフィズス菌を継続的にとることを中心に、腸内環境を整える食事と適度な運動を組み合わせて実践することで、大腸の腸内環境を体の内と外の両面から、より強く、より健やかな状態へと鍛えていく取組みのこと。「おなかをこわしやすい」という長友がビフィズス菌を定期摂取、腸内環境を定期的にモニタリングすることで腸内環境の状態を鍛え、トップアスリートのパフォーマンス、コンディショニングとの関連性を見るという試みでもある。

「長友選手が一番つらいと言っていたのは、おなかの調子が悪い『理由がわからない』こと。何をどう対応したらいいかわからないからです。それが、腸内細菌をモニタリングできるようになって、体調との相関性が目に見えるようになり、『サッカーの試合でパフォーマンスを発揮するためにはおなかの調子を整えなければいけない』『食事でも腸内環境を意識して食べなきゃいけないんだ』という考えになったと話していました」

ここからは、長友も効果を体感している「ビフィズス菌トレ」と、腸とパフォーマンス、コンディショニング、はたまた私たちの健康との関わりについて、小田巻室長に質問をぶつけながら聞いていく。

アスリートにとっては切実? 海外出張が腸内環境に深刻なダメージ

――長友選手がビフィズス菌トレに取り組み始めたのはいつくらいのことですか?

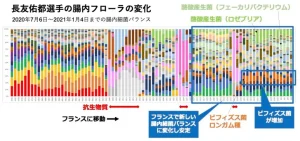

小田巻:実際に腸内細菌を調べ始めたのは2020年の夏くらいですね。ちょうどフランスに渡られる頃で、拠点の確保やさまざまな手続き、もちろんプレーする環境も含めて慌ただしく、ビフィズス菌を摂取する時間がなかなか取れなかったということで、ビフィズス菌トレを本格的に始めたのは2020年の秋になってからです。

――腸内環境を調べるというのは具体的にどのようなことをされるんですか?

小田巻:検便検査ですね。基本的には便をいただいて、その中から遺伝子を抽出して、その遺伝子を読み取って、どのような細菌がいるかを調べています。

――フランスのオリンピック・マルセイユに移籍した直後は体調を崩したり、コンディションを整えるのが難しかったと長友選手自身が明かしています。このときはやはり腸内環境もいい状態ではなかった?

小田巻:そうですね。腸内細菌のバランスを決める要因は本当にたくさんあるのですが、普段の生活からいうと、やはり食生活が非常に大きいです。腸内細菌を1年間継続観察した研究によると、腸内細菌のバランスが一番大きく変動していたタイミングとして、病原性の菌に感染してしまったときと、海外へ移動したときが挙げられています。

国外への移動時には環境も変わるし、時差によって体内時計への影響も出る、さまざまなストレスと、やはり食べるものが変わることによる変化ですよね。こうした要因が腸内環境に大きな影響を与えるということがわかっています。

――まさに長友選手のような世界で活躍するアスリートは、時差のある移動は日常茶飯事。プレーする場所によって食事もある程度変えなければいけないため、腸内環境を安定的に保つのが難しい状況といえるかもしれません。

小田巻:十分考えられると思います。長友選手に限らずアスリートは、高負荷の運動を連続して行うこともあって試合やトレーニングの後におなかの調子を崩しやすいというお話はよく聞きますね。

長友選手の例でいうと、フランスに渡った後に体調不良の治療で処方された抗生物質を服用されたのも腸内環境を大きく変化させたというデータが残っています。

――風邪などで処方される抗生物質が腸内細菌、環境に影響を与えるのですか?

小田巻:薬の種類にもよるのですが、一度抗生物質を服用すると、基本的にはほとんどの菌が一度腸内からいなくなってしまいます。変な菌が入ってこなければ、通常元に戻るのですが、抗生物質に耐性を持っている菌が薬の服用前からおなかの中に少しすんでいたりとか、外から入ってきたりすると、その菌が増えてしまって腸内細菌全体のバランスを崩し、抗生物質の服用を中止してからも悪い菌がある程度幅を利かせるようになってしまうということはあります。

プレーのパフォーマンスと腸内細菌の状態がリンクしていた

――長友選手は抗生物質服用後、ビフィズス菌を毎日摂取することで腸内環境を整えていったということですか?

小田巻:そうですね。もちろんビフィズス菌だけではなく食生活や睡眠、休養、ストレス軽減など、さまざまな要因が関係していますが、特に長友選手の専属シェフである加藤超也シェフと、腸内細菌を育てるためにはどんな食材がいいか、どんな調理法が適しているかなどを相談しながら進めた点が大きなプラス材料になったと考えています。

――ここから、長友選手は「パフォーマンスが戻ってきた」という実感を得るまでに回復したそうですが、腸内細菌のデータもこれにリンクしていた?

小田巻:腸内細菌の安定性が増しているのはデータから明らかでした。長友選手自身も、サッカーのプレー面でパフォーマンスが上がってきたという実感があったようで、「ビフィズス菌トレを始めてから調子が上がってきた」という言葉をいただきました。

腸内細菌とスポーツの関係性については近年研究が進んでいて、一例として持久力との関係性を示した研究成果が報告されています。

2019年に報告された研究によると、ボストンマラソン参加選手の腸内細菌を解析した結果、ベイロネラという菌がマラソンを終えたばかりのランナーの腸内に豊富に存在していました。この菌は激しい運動により筋肉で産生された乳酸をエサにしてプロピオン酸という短鎖脂肪酸を作り出す働きをしていること、この菌やプロピオン酸を投与したマウスのランニング能力は顕著に上昇したことが報告されています。実は長友選手の腸内でも、プロピオン酸を生成する菌が一定数存在しているため、こうした菌の種類や割合もスポーツにおけるパフォーマンスに関係しているのかなと推測しています。

「おなかが弱い=メンタルが弱い、体質だから仕方ない」ではない?

――長友選手がおなかをこわしやすいということについてもお聞きしたいのですが、一般的におなかが弱い、こわしやすい、下しやすいというと、精神的な弱さを指摘されたり、体質的な問題として片付けられてしまうことが多いと思います。そもそも「おなかが弱い」というのはどういう状態なのでしょう?

小田巻:もちろんいろいろな原因が考えられるので一概にはいえませんが、腸内細菌の観点からいうと、おなかが弱い人は腸内細菌のバランスが変わりやすいということは言えそうです。

ストレスや食事の偏り、先ほど申し上げたような海外出張などの急激な環境の変化で下痢になりやすいもしくは下痢や便秘を繰り返す、ことは誰にでも起きえます。

腸内細菌は口から食べた消化できないものを餌にしていろいろなものをつくっています。腸は「第二の脳」と呼ばれるくらい、臓器の中でも重要な役割を持っています。腸内細菌は体の働きにさまざまな影響を与え、健康状態や病気の発症などとの関連性が示されており、現在世界中で非常に多くの科学的な研究、検証が進められています。

腸内細菌、腸内環境が安定、恒常性が維持できているということは、「おなかが弱くて困る」という状態の克服以上に、快適な生活、生活の質の向上、パフォーマンスの発揮に大いに役立つ可能性があるのです。

日常生活で“自分史上最高”を毎日引き出すための菌トレ

――例えばトップアスリートではなくても、仕事にしても勉強にしても自分の持てる力を発揮したい、ベストパフォーマンスを安定して出したい人はたくさんいますよね。そういう人が「菌トレ」を行うにはどうしたらいいでしょう?

小田巻:ビフィズス菌をはじめ腸内環境を整える素材はいろいろ報告があるのですが、森永乳業が取り組む「ビフィズス菌トレ」では何か単一の素材を摂取しておけばそれでいいというやり方は推奨していません。

すぐにできることとしては、さまざまな腸内細菌のエサになるよう食物繊維が豊富な食事をすること。腸内細菌のバランスを安定化・維持するためには、いろいろな菌が腸内にすんでいることが重要です。好きなものだけ食べているとどうしても食事が偏り、その食べ物を餌とする細菌ばかりが増えてしまいます。腸内細菌の多様性や恒常性を維持するためには、とにかくいろんなものを召し上がっていただくということが必要じゃないかなと思っています。

腸の働き、腸内細菌、腸内環境については、近年特に研究が進み、体の機能、健康だけでなく、認知機能に影響を与えているのでは? という説も登場し、科学、医学界の両方から熱い視線を集めている。

スポーツ界でも、腸内環境とコンディション、パフォーマンスの関係性が一つのトレンドになり、トップアスリートの中には長友のように「腸内環境からコンディション調整を行う」アプローチを始めている選手も増えている。

アスリートの最大の武器である肉体と頭脳、フィジカル、メンタルの両面で、「菌トレ」が不可欠になる時代がやってくるかもしれない。

<了>

長友を救ったアスリート専属シェフとは何者か? 体と心のコンディションを整え「幸せ」を満たす食の力

なぜ長友佑都は、“ポスト長友”を寄せ付けないのか? 筋肉や体をつくる材料にまで拘る準備力

“長友専属シェフ”誕生秘話。もう一人の恩人と深夜のラブレター、そして生まれた新たな職業

この記事をシェア

KEYWORD

#INTERVIEWRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相

2026.01.07Opinion -

スタメン落ちから3カ月。鈴木唯人が強豪フライブルクで生き残る理由。ブンデスで証明した成長の正体

2026.01.05Training -

あの日、ハイバリーで見た別格。英紙記者が語る、ティエリ・アンリが「プレミアリーグ史上最高」である理由

2025.12.26Career -

アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神

2025.12.26Opinion -

雪上の頂点からバンクの挑戦者へ。五輪メダリスト・原大智が直面した「競輪で通じなかったもの」

2025.12.25Career -

なぜ原大智は「合ってない」競輪転向を選んだのか? 五輪メダリストが選んだ“二つの競技人生”

2025.12.24Career -

「木の影から見守る」距離感がちょうどいい。名良橋晃と澤村公康が語る、親のスタンスと“我慢の指導法”

2025.12.24Training -

「伸びる選手」と「伸び悩む選手」の違いとは? 名良橋晃×澤村公康、専門家が語る『代表まで行く選手』の共通点

2025.12.24Training -

「日本は細かい野球」プレミア12王者・台湾の知日派GMが語る、日本野球と台湾球界の現在地

2025.12.23Opinion -

「強くて、憎たらしい鹿島へ」名良橋晃が語る新監督とレジェンド、背番号の系譜――9年ぶり戴冠の真実

2025.12.23Opinion -

次世代ストライカーの最前線へ。松窪真心がNWSLで磨いた決定力と原点からの成長曲線

2025.12.23Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相

2026.01.07Opinion -

アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神

2025.12.26Opinion -

「日本は細かい野球」プレミア12王者・台湾の知日派GMが語る、日本野球と台湾球界の現在地

2025.12.23Opinion -

「強くて、憎たらしい鹿島へ」名良橋晃が語る新監督とレジェンド、背番号の系譜――9年ぶり戴冠の真実

2025.12.23Opinion -

なぜ“育成の水戸”は「結果」も手にできたのか? J1初昇格が証明した進化の道筋

2025.12.17Opinion -

中国に1-8完敗の日本卓球、決勝で何が起きたのか? 混合団体W杯決勝の“分岐点”

2025.12.10Opinion -

『下を向くな、威厳を保て』黒田剛と昌子源が導いた悲願。町田ゼルビア初タイトルの舞台裏

2025.11.28Opinion -

デュプランティス世界新の陰に「音」の仕掛け人? 東京2025世界陸上の成功を支えたDJ

2025.11.28Opinion -

ベレーザが北朝鮮王者らに3戦無敗。賞金1.5億円の女子ACL、アジア制覇への現在地

2025.11.17Opinion -

早田ひな、卓球の女王ついに復活。パリ五輪以来、封印していた最大の武器とは?

2025.11.17Opinion -

リバプール、問われるクラブ改革と代償のバランス。“大量補強”踏み切ったスロット体制の真意

2025.11.07Opinion -

“ブライトンの奇跡”から10年ぶり南ア戦。ラグビー日本代表が突きつけられた王者との「明確な差」

2025.11.04Opinion