「サッカーが持つすべての要素をピッチで表現しよう」。スタイルを一つに絞らない鹿島学園の流儀

101回目の開催を迎える全国高校サッカー選手権大会。日本代表としてカタールワールドカップに出場した上田綺世をはじめ、これまで多くの優秀なOBを輩出してきた茨城県の鹿島学園高校サッカー部は、3大会連続11回目の高校サッカー選手権に臨む。2001年の監督就任以来、20年以上にわたって鹿島学園を率いる鈴木雅人監督に、今大会への意気込みとともに、さまざまな点で変化が生じつつある高校サッカー界の過去・現在・未来について話を聞いた。

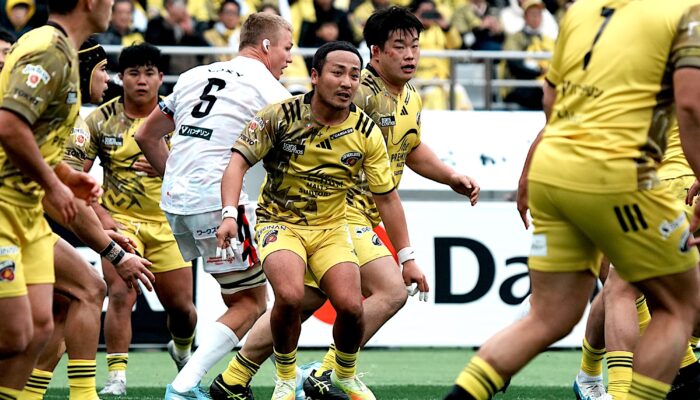

(インタビュー・構成=磯田智見、写真提供=鹿島学園サッカー部)※写真は2022年11月13日、全国高校サッカー選手権大会の茨城県大会を制した直後。最前列左から2人目が鈴木雅人監督

過去最高成績のベスト4より高いステージを目指して

――鈴木雅人監督が率いる鹿島学園は、3大会連続11回目の全国高校サッカー選手権大会に挑みます。

鈴木:昨年、当時3年生だったメンバーを中心に、高円宮杯JFA U-18サッカープリンスリーグ2022関東1部に昇格することができました。もっとも、今年はインターハイ、高校サッカー選手権ともに茨城県内では優勝することができたものの、プリンスリーグでは苦戦を強いられ、何とか残留を決めることができたという状況でした。私自身も含め、チームとしてそのギャップと難しさを大いに実感した1年でした。

県内のトーナメントでは勝つことができたとしても、プリンスリーグではどれだけ粘り強く戦っても最終的には勝ち切ることができない。力があるのかないのかを明確に把握するのは難しいところがありましたが、やはり何か足りない部分があるわけですから、さまざまな点に目を向けて調整を進めてきたつもりです。

――1回戦の相手は、佐賀県の龍谷に決まりました。

鈴木:まずは初戦突破を目指して戦っていきたいと思っています。これまで対戦した経験のない相手に対して、どれだけ自分たちのサッカーを展開できるかどうかがポイントになるでしょう。選手たちの疲労感を取り除き、チーム全体として万全の状態で臨みたいと考えています。

――カタールワールドカップに出場したOBの上田綺世選手が10番を着けてチームをけん引した2016年度はベスト32。鹿島学園としてはそれ以外にもベスト16、ベスト8、さらに2008年度にはベスト4という実績があります。

鈴木:鹿島学園としては過去最高成績としてベスト4という結果を残したことがありますから、常に「それ以上のステージを目指そう」という話を選手たちにはしています。ただ、当然ながら毎年のように選手が入れ替わりますし、チーム力にも違いが生じますので、年度ごとに目標を設定することを心がけています。

今年の大会に向けては、「昨年度のチームはベスト16まで勝ち進んだ。だから、今年度はベスト16の壁を超えていこう」という言葉を掛け合い、それを一つの目標として掲げています。ただ、先ほども触れたとおり、まずは初戦を突破できるように選手も我々スタッフも目の前の試合に全力で臨み、一戦必勝という意気込みで開幕を迎えたいと思っています。

一言では言い表せない選手権に臨む者たちの本気度の高さ

――今年の各都道府県予選では、強豪といわれる学校が次々と敗退を余儀なくされました。全国大会に5年以上連続で出場するのは、48校中わずか5校(青森山田、富山第一、丸岡、米子北、神村学園)しかありません。

鈴木:日本国内におけるサッカーの普及が、一昔前とはかなり異なる次元まで進んできたと感じています。普及が進んだ分、多くの学校が指導、環境、待遇などの面でサッカーに力を入れるようになりました。

その結果、必ずしも“強豪と言われる学校への進学がすべて”という状況ではなくなり、選手の分散化が顕著になっています。選手自身や指導者はもちろん、保護者の“サッカーを見る目”も養われ、自分にとって、教え子にとって、我が子にとって、最もマッチする学校を選ぼうとする傾向が強まっているように感じられます。

――自身のスタイルに合った学校へ進学することで、選手の成長も期待できそうです。

鈴木:そのとおりですね。選手の質をはじめ、高校サッカー界はさまざまな面で変化が生じ、急速にレベルが高まっています。場合によっては、これまでのやり方が通用しないところもあるでしょう。個人的に、高校サッカー界は新たな時代に向けた転換期に差し掛かっているのではないかと考えています。

――同時に、いつの時代も高校サッカー選手権という大会は大きな注目を集めます。

鈴木:本当に注目度の高い大会であり、この大会に臨む者の本気度も計り知れないものがあります。選手を筆頭に、指導者や保護者が3年間で培ってきたもののすべてをぶつけようとするその本気度は、一言で言い表すことができません。だからこそ、勝利から逆算した戦い方を選択することも珍しくないため、もしかすると内容的にはやや物足りないと感じる部分があるかもしれません。

ただ、高校生の大会ながら、決勝には6万人近くのお客さんがスタジアムに足を運んでくれます。例えば、U-17ワールドカップのような国際大会の決勝であっても、2種年代で6万人の観客が集まるという大会はそうそうないでしょう。この日本独自の文化を持つ高校サッカー選手権は今年で101回目の開催を迎え、未来に継承すべき優れた部分がたくさんあります。同様に、将来に向けてアップデートしていかなければならない部分も兼ね備えているようにも見えますから、そのあたりが近年の高校サッカー界の変化にもつながっているのではないかと考えています。

――鈴木監督は、先ほど転換期という言葉を使われていました。

鈴木:将来に向けて、多角的な視点で高校サッカー界を見ることも重要だと考えています。日本独自の長所や武器に目を向け、それらを磨き続けることも大切です。一方、世界から見た日本、日本から見た世界という2つの視点を融合していくことも欠かせないのではないかと思うのです。

インターハイも高校サッカー選手権も、勝ち上がれば勝ち上がるほど、ハードなスケジュールのなかで連戦をこなすことになります。日本では、どちらの大会も限られた期間で実施するものと位置づけられていますが、海外では「これだけの過密日程で試合をしたら、ケガが発生しないわけがない」「ケガ人が出た場合は裁判沙汰になるのではないか」と指摘する方もいます。

これまでの大会の歴史や経緯もありますし、日本においてすぐに規定や条件を変えるのは容易なことではないでしょうが、海外でそのような見られ方がされているということをしっかりと認識することも大事です。これからは、さまざまな情報を収集して学びながら、徐々によりよい方向へとアップデートしていく意識が求められるのではないかと考えています。

選手たちにはサッカーが好きなまま大人になっていってもらいたい

――高校サッカー界の移り変わりと同様、長年にわたって鹿島学園の監督を務めてきた鈴木監督のなかでも、指導者としての考え方や指導方法に変化はありましたか?

鈴木:それはありますね。やはり就任当初のころは、「勝ちたい」「もっと上のステージにいきたい」という思いを強く持っていました。もちろん現在でもそういった情熱は持ち続けていますが、今ではその情熱と同様に、「選手たちにいつまでもサッカーを楽しんでいてもらいたい」「サッカーを通じて幸せな人生を歩んでもらいたい」という気持ちを強く持つようになりました。

2022年3月までJリーグの理事を務められた佐伯夕利子さん(長年にわたってスペインを拠点に活動し、コーチやフロントスタッフとしてヨーロッパサッカーの最前線を経験してきた)には大変お世話になっており、私自身、指導者として本当に多くのことを学ばせてもらいました。「プロサッカー選手になれるのは日本でもスペインでもごく一部の選手に限られる。だから、いかにその先の人生まで含めた指導ができるかどうかが大切」という言葉は特に印象に残っています。

プレーに関しても、指導者のアドバイスで改善できることもあれば、どれだけ懸命に伝えても改善できないこともあるので、両者をすみ分けすることや、言語化の重要性など多くのことを学びました。

――「その先の人生まで含めた指導」という言葉は、とても重みがありますね。

鈴木:高校年代の選手たちには、プロになれる選手、なれない選手がいるという厳しさがあることもしっかり理解してもらいたいと思っています。プロサッカー選手という職業は、努力をしたからといって必ず手に入れられるものではありません。そういった部分をこちらからもアプローチし、選手たちに理解してもらいつつ、鹿島学園の選手たちにはサッカーが好きなまま大人になっていってもらいたいという思いをいつも持っています。

――指導者として経験を積み重ねたからこその発想ですね。

鈴木:年齢や経験を重ねるごとに、自分自身が欲張りになっているような気がします。若いころは「ただただ勝ちたい」という一心で突き進んできましたが、次第に「勝ちたい」という思いともに、「内容や質にもこだわりたい」「選手の人間性も育てたい」と、どんどん欲が湧いてきました(笑)。

――そんな鈴木監督が率いる鹿島学園は、どのようなサッカースタイルをベースに取り組んでいるのですか?

鈴木:プロの世界はもちろん、高校サッカー界にもいろいろなスタイルのチームがあります。「サッカーにおいて最も大事なものは技術だ」と考えるチームもあれば、「大事なのは戦う気持ちだ」と捉えるチームもある。一方で、フィジカルの強化やセットプレーの精度を重視するチームもありますし、ロングスローの飛距離を伸ばそうと取り組むチームもあります。個人的に、サッカーをするうえではそれらすべてが大事な要素だと思うんです。

そのため、鹿島学園の選手やスタッフには、「我々はすべての要素を大事にしていこうじゃないか」と話しています。技術も気持ちもフィジカルもセットプレーも、サッカーにとっては何一つ欠かせませんからね。だから、鹿島学園としては一つのスタイルにこだわるのではなく、「サッカーを構成するあらゆる要素を、105m×68mというピッチのなかで存分に表現していこう」とみんなに伝えているんです。

――数多くの選手を見てきた鈴木監督にとって、上田選手のように高校時代や大学時代に成長を遂げる選手の特徴を挙げるとすると、どのような部分になりますか?

鈴木:一言で表すならば、“高い志を持っているかどうか”。将来的にプロになることを目指す場合、「プロになれたらいいな」というレベルの意識ではきっとなれないでしょう。身体能力や技術的な部分で非常に高く評価されている選手でも、「なれたらいいな」というイメージではおそらく目標は叶いません。

一方、「プロになるんだ」と強く意気込んでいるタイプの選手は、たとえその時点で未熟な部分があったとしても、一気に突き抜けていく可能性を秘めています。「プロになれたらいいな」「プロになるんだ」という意識と覚悟の違いは、学生時代の成長具合に決して小さくない差を生むことにつながると思います。

――第二の上田選手の輩出にも大きな期待が高まります。

鈴木:もう一度、上田のような選手が登場するかというと、それは決して簡単なことではありません。むしろ、何十年に一度でいいから現れてくれたらありがたいという感覚です(笑)。ただ、上田の存在はさまざまな意味で鹿島学園のサッカー部に大きな力をもたらしてくれています。指導者としてこんなにも幸せなことはありません。

先ほど、高校サッカー界の転換期に求められるであろう意識について述べましたが、選手一人ひとりの成長を促すためにも、私自身、常にいろいろな情報を収集していきたいと思っています。そして、集めた情報をもとに多くのことを学びながら、自分自身を常日頃からアップデートしていきたいと考えています。

<了>

選手権を席捲する「中学時代無名」の選手たち。高校サッカーで開花した“2つの共通点”とは?

[選手権]近年の傾向と異なる「3つの現象」とは? 伏兵2校が4強躍進、劇的成長の理由

なぜ高校出身選手はJユース出身選手より伸びるのか? 暁星・林監督が指摘する問題点

[高校サッカー選手権 出身地ランキング]圧倒的1位は? 青森山田は14地域から集結、オール地元は5校!

[高校サッカー選手権 勝利数ランキング 都道府県対抗]青森山田の青森は2位。1位は??

[PROFILE]

鈴木雅人(すずき・まさと)

1975年5月9日生まれ、東京都出身。鹿島学園高校保健体育科教諭、サッカー部監督、女子サッカー部総監督。山梨県の名門・帝京第三高校サッカー部出身で、高校卒業後には東海大学へ進学。2001年に鹿島学園に赴任し、同年にサッカー部監督に就任。以来、20年以上にわたりサッカー部の発展に尽力し、就任4年目の2004年度には全国高校サッカー選手権大会に初出場。2008年度の第87回大会ではベスト4という成績を残している。今冬は3大会連続11回目の全国大会に挑む。

この記事をシェア

KEYWORD

#INTERVIEWRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

クロップの強度、スロットの構造。リバプール戦術転換が変えた遠藤航の現在地

2026.02.27Career -

“勉強するラガーマン”文武両道のリアル。日本で戦う外国人選手に学ぶ「競技と学業の両立」

2026.02.26Education -

三笘薫の数字が伸びない理由。ブライトン不振が変えた、勝てないチームで起きるプレーの変化

2026.02.25Opinion -

日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成

2026.02.20Opinion -

フィジカルコーチからJリーガーへ。異色の経歴持つ23歳・岡﨑大志郎が証明する「夢の追い方」

2026.02.20Career -

「コーチも宗教も信じないお前は勝てない」指導者選びに失敗した陸上・横田真人が掲げる“非効率”な育成理念

2026.02.20Career -

ブッフォンが語る「ユーヴェ退団の真相」。CLラストマッチ後に下した“パルマ復帰”の決断

2026.02.20Career -

名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持

2026.02.13Career -

WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏

2026.02.13Business -

新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」

2026.02.12Business -

「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断

2026.02.12Career -

女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割

2026.02.10Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

“勉強するラガーマン”文武両道のリアル。日本で戦う外国人選手に学ぶ「競技と学業の両立」

2026.02.26Education -

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

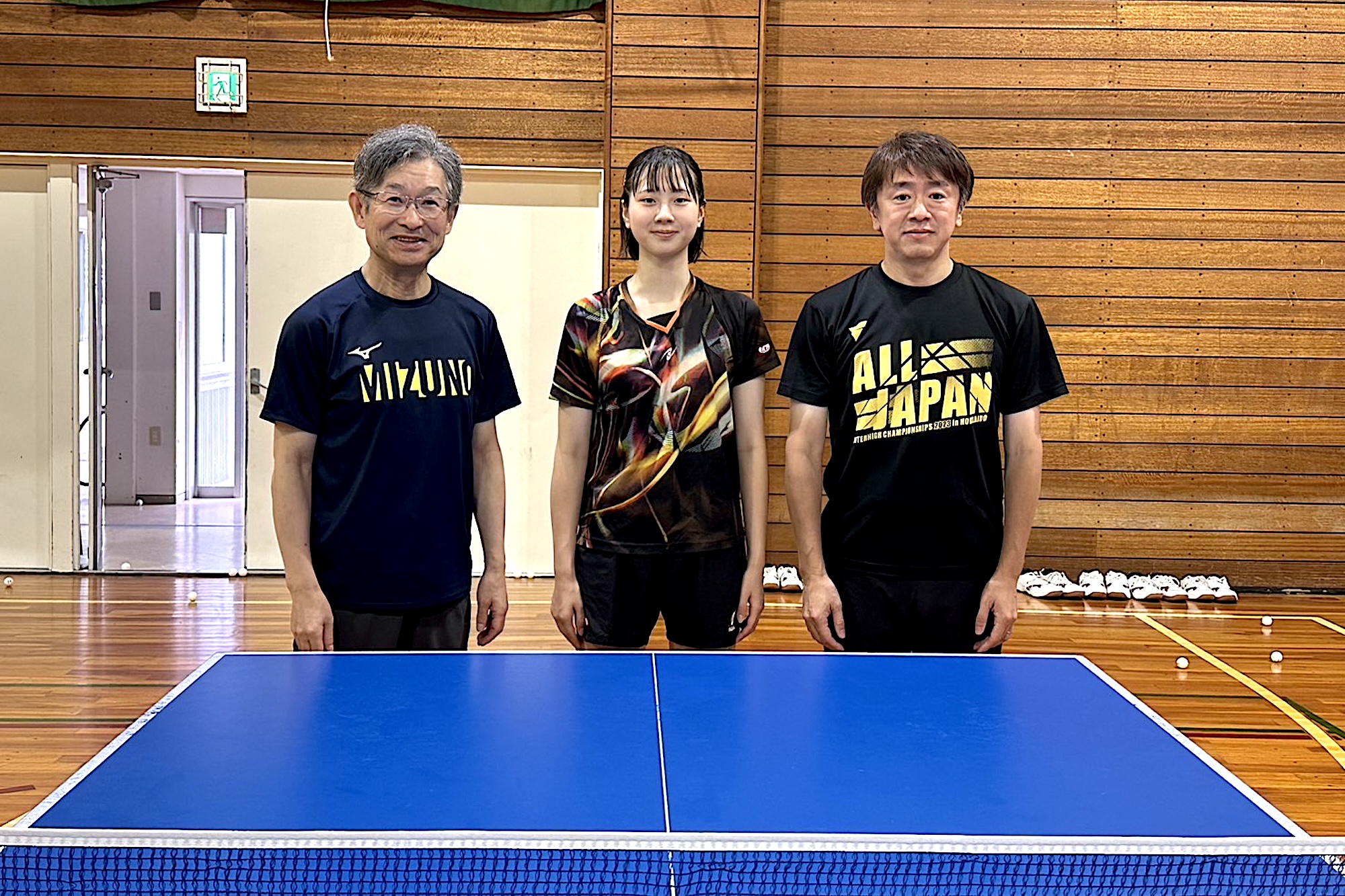

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education