膝の前十字靭帯損傷のリスクが高まる「疲労」と「過伸展」。膝の専門医に聞く、予防のための習慣とは

アスリートにとって、膝の前十字靭帯(ACL)損傷は復帰まで6〜8カ月前後を要し、競技人生を左右する大ケガにつながる。リスクの高いプレーや姿勢、疲労がもたらすリスクなど、日頃から意識しておきたいことについて、なでしこジャパンのチームドクターとして2011年の世界一を支え、フィギュアスケートの高橋大輔や女子マラソンの野口みずきなどトップアスリートの競技復帰を支えてきた原邦夫医師に話を聞いた。

(インタビュー・構成=松原渓[REAL SPORTS編集部]、トップ写真=Laci Perenyi/アフロ、本文画像提供=原邦夫医師)

性別、競技別でリスクの差は?

――原先生は、様々な競技アスリートの前十字靭帯(ACL)断裂からの復帰をサポートされ、研究論文なども出されていますが、どのような競技で起こりやすい傾向があるのでしょうか?

原:2010年から2012年の、約3年間で570件ぐらいのACLの手術を担当したのですが、女性はバスケットボールとバレーボールの比率が高く、コンタクトの少ないスポーツが多かったです。男性はラグビー、柔道などのコンタクトスポーツが多かったですね。女性は関節が柔らかいのと、膝が反り返えるような(反張膝)姿勢がリスクになりやすく、体同士のコンタクトがない状況でも断裂しやすいのが、男性との違いと言えます。

――女子アスリートに多いケガとも言われますが、現場で見ていても、やはりACL断裂は女子競技で多く起こっているのでしょうか。

原:そうですね。私が研究して書いた論文で、発生頻度は男性が「1」だとすると、女性は4〜6倍の発生頻度という結果でした。男子では、外からのタックルで膝に入って、膝関節が内に向いて、膝から下が回旋することによって受傷することが多くあります。女子ではノンコンタクト(非接触)が多いです。右から左に体重移動するときに、相手のフェイントなどで体重移動が遅れて、右足に体重が残ったままで左に移動しようとすると、「外反」と言って、膝から下が外に向いているような感じになります。その時にACL断裂が起こりやすいです。つまり、膝が内側に入って、外に力がかかった状態で後方に重心がかかる状態が最も断裂リスクの高い姿勢と言われています。

――ということは、急な方向転換や着地時のひねりなども受傷のきっかけになりそうですね。女性は男性に比べて膝や骨盤が内側に入りやすい体のつくりや骨格や、ホルモンバランスの変化などの影響も大きいのでしょうか。

原:男性に比べて筋肉量が少ないことなどでなりやすいX脚などの影響はあります。あとは、「ジョイントラキシティ(関節弛緩性)」と言って、膝を伸ばしたら普通は180度までが限界ですが、それがさらに伸びきって反り返ってしまう人がいて、そういう人は危ないです。

他にも、女性は生理が関係しているのではないかということで、ケガをしている人を調査したことがあるのですが、最終的に大きな有意差は見られませんでした。海外や日本の文献的にも、生理の時期にケガが多いという報告もあれば、あまり関係ないという報告もあるので、断言はできません。ただ、そうしたホルモンバランスやコンディションをコントロールするために、今は低用量ピルを飲んでいる選手も増えています。

育成年代、特定の体型にもリスクがある

――10代の若い選手たちのケガも多いように思います。関節が柔らかいが故にケガをすることや、成長期ならではのリスクもあるのでしょうか?

原:よく「体は柔らかい方がいい」と言われますが、それは筋肉の柔軟性のことで、関節が柔らかすぎることはリスクにつながります。関節の可動域が骨組みよりも反ってしまうと、それを制御するのは靭帯しかないんです。それによって、靭帯にストレスがかかって靭帯を損傷してしまうんです。

――アスリートでなくても、日頃から関節の緩みは意識しておいた方がいいですね。他に、姿勢や動きなどで意識した方がいいことはありますか?

原:膝が内股になりやすい人とか、膝から下が反ってしまう人を「過伸展」と言いますが、そういう人は気をつけた方がいいです。過伸展の人は10年前と比べて明らかに多くなっています。明確な原因はわからないんですけどね。脚が長くてスタイルがいい人とか、バレーボール選手でも外国人選手は特になりやすいと言われていたのですが、最近は日本人も体型が近くなってきていて、中学生や高校生では膝から下が反ってしまうケースが多く見られます。そういう人はACLのケガで手術をして復帰しても、また反ってしまうので再受傷が多いと言われます。うちの病院では膝から下が過伸展になる人に対して、少しでも手術後の過伸展になりにくいような手術の方法をやり始めているところです。

――そういう人のための手術方法もあるんですね。

原:手術の時に、骨にトンネルのような穴を開けるのですが、その場所によって、過伸展になりやすいところとなりにくいところを研究していて、そういうところを見つけ出して、トンネルの作り方を変えたりしているんです。

疲労とケガの因果関係。試合の後半に潜むリスク

――ケガ予防の意識が高いプロアスリートでもACLを断裂するケースは少なからずあります。FIFA(国際サッカー連盟)がサッカー選手向けの障害予防策として発表した「11+(イレブンプラス)」などもありますが、スポーツ界全体で確立されている万国共通の予防策はまだないんですか?

原:それはまだないですね。ただ、海外では「外傷の発生率は試合の後半に増加する」という報告が出されています。それは、疲労が要因の一つになる可能性が高いということです。着地の時に不安定な格好になる人とならない人だったら、後者の方がケガをしにくいし、トップアスリートならそういう不安定な姿勢にはならないだろうと思いますよね? でも、実際にはトップアスリートでも非接触で前十字靭帯を断裂することがあります。

なでしこジャパンが2011年にドイツで行われた女子ワールドカップで優勝した時と、翌年のロンドン五輪で準優勝した時にドクターとして帯同させていただきましたが、メンバーの中で3分の1がACL断裂を経験していました。その頃のメンバーは運動能力も高く、世界トップクラスの選手たちですから、姿勢制御能力は高いアスリートばかりだったはずです。それなのに切ってしまうということは、やはり試合中の疲労が前十字靭帯断裂に影響しているのではないかと考えて、僕がチームドクターをしているなでしこリーグの伊賀FCくノ一三重の選手を対象に、独自の研究をしました。

――疲労とケガの因果関係を検証されたんですね。どのような研究成果がありましたか?

原:23人の選手を対象に、「台から飛び降りて、もう一度上に向かってジャンプする(drop vertical jump)」という動作をしてもらい、疲れていない状態でジャンプしてもらった時と、10秒間全力でペダルを漕ぐことを8回やった直後に同じことをしてもらいました。当時、伊賀は国内1部リーグでプレーしていたので、トップクラスのアスリートが揃っていたんですが、シーズン中のコンディションもベストに近い状態で計測しました。

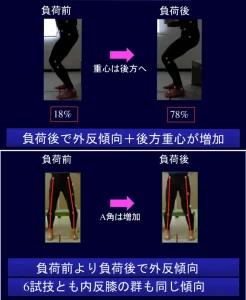

そうすると、疲労が溜まった状態では、最初と同じジャンプができず、股関節と膝と足首の角度を計測すると、膝が内側に入って後ろに体重がかかる傾向が見られました。

最初はうまく体重をかけて着地できていた選手が19人いたのですが、負荷をかけた後は5人位まで減ってしまいました。つま先浮きや後ずさり、後方転倒は、ケガをしてもおかしくない姿勢です。また、安静時と疲労時の乳酸の差も計測したのですが、負荷前と負荷後では大きな差がありました。乳酸が溜まって筋疲労が起こっていると、関節の安定性が悪くなります。つまり、試合中、後半で疲労が溜まった状態だと、ジャンプの時などに姿勢が変わってしまい、ケガの引き金になりやすいということです。この結果は今年、海外の論文に掲載されました。(題名:Landing Posture in Elite Female Athletes During a Drop Vertical Jump Before and After a High-Intensity Ergometer Fatigue Protocol: Orthopaedic Journal of Sports Medicine)

――試合中の疲労の蓄積はどうしても避けられないものですよね。

原:そうですね。たとえば、FIFAの「11+(イレブンプラス)」は、ウォーミングアップなどで取り入れることを推奨されているプログラムですが、トップクラスのプロアスリートならほとんどの選手が習慣的に身についていると思います。ただ、この研究結果からわかることは、それを「試合を通じて維持できるかどうかが大事」だということです。つまり、予防の意味合いで練習前にやるだけではなく、練習や試合後の疲労している時にやってもらうのもいいのではないかと思います。そうすることで、疲労している中でも安定した動きを維持できるように意識づけておくことができると思いますから。

――疲労した状態でも着地の姿勢などが変わらないように意識づけるためには、疲労した状態でのトレーニングが効果的、ということですね。

原:そうです。予防の観点から、筋力と瞬発力を維持することが必要になります。また、筋疲労の原因になる乳酸の産生や排せつ能力の向上も重要だと思いますし、そのための心肺機能の向上が、受傷予防にも必要だと考えています。

――姿勢とケガの因果関係を示したとても貴重な研究ですね。膝のケガについては長く課題とされてきましたが、他の大学や病院では、こうした研究は進んでいないのですか?

原:病院はケガをした人が多いので、健常者も含めた対象者を集めて臨床的に比較や研究をするのは難しいんです。体育大学とか教育大学では健常者の研究や評価が行われているのですが、ケガをした人を見るのは難しく、対象が限られてしまうので、なかなか総合的な研究は進んでいない現状があります。

<了>

男子の4〜6倍!? 女子アスリートの目に見えない怪我のリスク。前十字靭帯損傷、専門家が語る要因と予防

PMSやメンタルは“食事”で解決できる? アスリートのコンディショニング支える「分子栄養学」とは

セリエAで2冠達成、出場時間世界一。なでしこCB南萌華が辿った激動の一年「ソーラン節を踊ってチームに馴染んだ」

なぜ猶本光は成長し続けられるのか? 「このままじゃ終われない」11年かけて掴んだ、なでしこジャパンW杯出場の舞台

「あれほど泣いた日はなかった」4年前の悔しさを糧に。なでしこ新エース候補、植木理子が挑むワールドカップ

[PROFILE]

原邦夫(はら・くにお)

1955年生まれ、京都府出身。京都府立医科大学を卒業し、京都学際研究所附属病院や社会保険京都病院整形外科で勤務後、京都府立医科大学特任教授などの要職を歴任し、現在は京都鞍馬口医療センタ―スポーツ整形外科センターで勤務。様々な競技で選手の競技復帰をサポートし、フィギュアスケートの高橋大輔やマラソンの福士加代子のオペも担当。1992年からサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のチームドクターとして、2011年FIFAワールドカップ優勝、2012年ロンドン五輪銀メダル、2015年FIFAワールドカップ準優勝を陰で支えた。現在はサッカー・J1の京都サンガF.C.となでしこリーグ1部の伊賀くノ一FC三重、バスケットボール・B1の京都ハンナリーズをサポートしている。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education -

「ピークを30歳に」三浦成美が“なでしこ激戦区”で示した強み。アメリカで磨いた武器と現在地

2025.06.16Career -

町野修斗「起用されない時期」経験も、ブンデスリーガ二桁得点。キール分析官が語る“忍者”躍動の裏側

2025.06.16Career -

日本代表からブンデスリーガへ。キール分析官・佐藤孝大が語る欧州サッカーのリアル「すごい選手がゴロゴロといる」

2025.06.16Opinion -

ラグビーにおけるキャプテンの重要な役割。廣瀬俊朗が語る日本代表回顧、2人の名主将が振り返る苦悩と後悔

2025.06.13Career -

野球にキャプテンは不要? 宮本慎也が胸の内明かす「勝たなきゃいけないのはみんなわかってる」

2025.06.06Opinion -

冬にスキーができず、夏にスポーツができない未来が現実に? 中村憲剛・髙梨沙羅・五郎丸歩が語る“サステナブル”とは

2025.06.06Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion -

日本代表からブンデスリーガへ。キール分析官・佐藤孝大が語る欧州サッカーのリアル「すごい選手がゴロゴロといる」

2025.06.16Opinion -

野球にキャプテンは不要? 宮本慎也が胸の内明かす「勝たなきゃいけないのはみんなわかってる」

2025.06.06Opinion -

冬にスキーができず、夏にスポーツができない未来が現実に? 中村憲剛・髙梨沙羅・五郎丸歩が語る“サステナブル”とは

2025.06.06Opinion -

なでしこジャパン2戦2敗の「前進」。南米王者との連敗で見えた“変革の現在地”

2025.06.05Opinion -

ラグビー・リーグワン2連覇はいかにして成し遂げられたのか? 東芝ブレイブルーパス東京、戴冠の裏にある成長の物語

2025.06.05Opinion -

SVリーグ初年度は成功だった? 「対戦数不均衡」などに疑問の声があがるも、満員の会場に感じる大きな変化

2025.06.02Opinion -

「打倒中国」が開花した世界卓球。なぜ戸上隼輔は世界戦で力を発揮できるようになったのか?

2025.06.02Opinion -

最強中国ペアから大金星! 混合ダブルスでメダル確定の吉村真晴・大藤沙月ペア。ベテランが示した卓球の魅力と奥深さ

2025.05.23Opinion -

当時のPL学園野球部はケンカの強いヤツがキャプテン!? 宮本慎也、廣瀬俊朗が語るチームリーダー論

2025.05.23Opinion -

「最後の最後で這い上がれるのが自分の強み」鎌田大地が批判、降格危機を乗り越え手にした戴冠

2025.05.19Opinion -

なぜリバプールは“クロップ後”でも優勝できたのか? スロット体制で手にした「誰も予想しなかった」最上の結末

2025.05.14Opinion