なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

高校から大学に進学するタイミングで卓球をやめる選手が多いことは日本の卓球界が抱える大きな課題の一つだ。そんな中、北海道の名門・札幌大学卓球部の取り組みに多くの卓球に打ち込む高校生たちから注目が集まっている。なぜ強豪高校の主力選手が札幌大学を選ぶのか? 北海道の地にありながら、競技成績・学業両立・就職サポートの両方を兼ね備える「大学卓球の理想形」とも言える札幌大学卓球部。名将・藤倉健太監督が10年かけて築いたその仕組みと哲学に迫った。

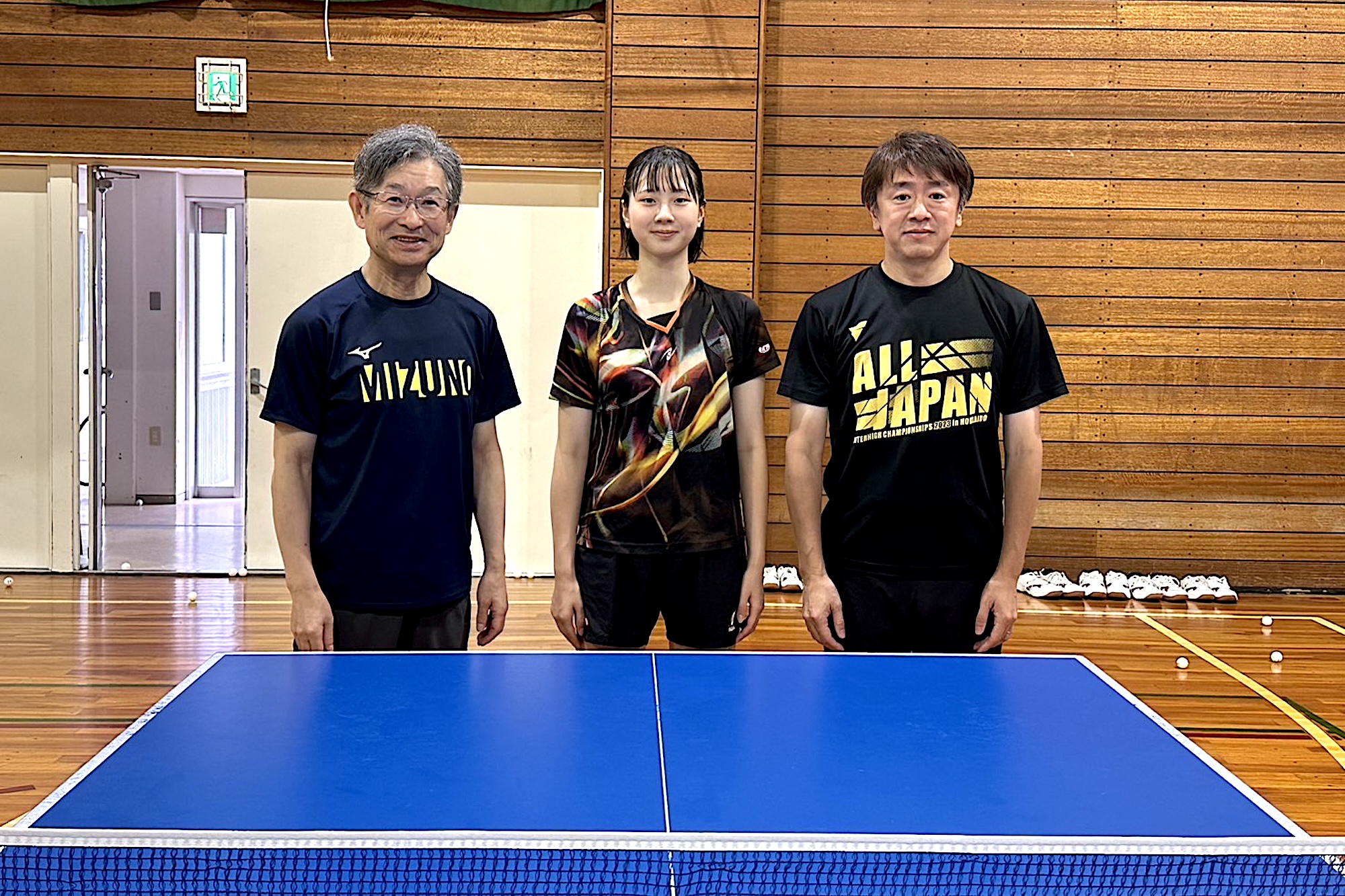

(文=本島修司、写真提供=藤倉健太)

名門復活への転機は2016年

1976年に創設された札幌大学卓球部。長く1部リーグの常連として、北海道の大学卓球の歴史に名を刻んできた名門だ。しかし、2005年ごろから、10年ほど低迷期が続いた。

スポーツ特待制度がうまく機能していなかったため、北海道内の強い高校生が、道外の大学へ進学してしまっていたのだ。強豪校のレギュラークラスが入学せず、残った高校生で戦う苦しい展開が強いられた。この時代は練習に身が入る学生も少なかったという。

転機は2016年。全国大会に出場経験のある2人を含めて強豪高校から3人選手が入学してきた。当時、札幌大学の職員として働いていた藤倉健太氏はこの年が転機になると感じ、翌年に正式に監督に就任することになる。

そして札幌大学卓球部は、2024年は北海道として初めて全日学選抜男子シングルスベスト16入賞、インカレ7年連続決勝トーナメント進出。今では押しも押されぬ全国レベルの強豪に復活を遂げた。

藤倉健太監督とはどんな人物なのか?

では藤倉健太監督とは、どんな人物なのか。

倶知安高校を卒業後、小樽商科大学へ進学した藤倉氏は、大学卒業後の2007年に札幌大学の職員として採用される。

ただ、この時はまだ「自身がプレーヤーであることに重きを置いていました」という。全日本社会人卓球選手権大会にも北海道代表として2度の出場を果たしている。

2017年、札幌大学男子卓球部が久しぶりのインカレ出場を決めると、それに伴い女子卓球部を復活させることも決まり、藤倉氏は選手として引退し正式に卓球部の監督に就任する。

ここから改革が始まった。

藤倉監督はまず、遠征時の大学からの補助金を充実させた。特待生制度で入学金免除や授業料免除も適応できるようにした。

そして藤倉監督の改革の原点は「競技に力を入れること」だけではなく、「学業面の充実」だった。これが功を奏することになる。

この2つの取り組みは、卓球をプレーする多くの高校生が目指す大学としての未来への最初の基盤となった。

スポーツが強いだけじゃない卓球部。その改革の始まりだった。

今も進化する札幌大学卓球部

「48人、全員が一緒に練習します」

藤倉監督は常々、胸を張ってそう語る。体育館のキャパが広い。そのため部員48人全員が一緒に練習をできるのだという。

その48人には、それぞれが目標レベルに差がある。当然のことだろう。それでも48人が一緒に練習する。それが札幌大学の特徴だ。

2021年からは、協賛企業をスポンサーにした選手応援金制度も充実させている。

もちろん特待制度には高校時代の成績によっても差があり、アルバイトをしながら生活をして卓球競技を継続している部員もいるが、なるべく思う存分、大学生活に打ち込めるようにとの配慮が行き届いている。

「部活は来るけど、授業は出ない、単位も取らない」

昔はそんな学生も多かったという。強豪大学にありがちな現象でもある。

この点は、監督・コーチが定期的に学業成績と出席状況を確認すること、定期的に面談を行うなどして解消していった。

こうした「具体的なチェック」体制を敷いてから、進路決定率100%と留年率0%を維持しているという。大学卓球の“文武両道”の道が見えた瞬間だった。

卓球に打ち込みながら教職の資格取得

当たり前のことだが、大学は「卓球が強くなること」だけがすべてではない。

しかし、多くの強豪大学ではそういったことを忘れがちになる。

スポーツに熱中しすぎた結果、社会経験を何も知らないまま世の中に放り出される。その時に「スポーツの世界しか知らない20代」がいきなり世の中に立たせられることになる。

現実から目を背けずに厳しい言葉で言えば、「そのスポーツの世界しか知らない、社会性の足りないスポーツの指導者」を生み出してしまうケースも全国各地で多発する。

藤倉監督は、そんな傾向ともしっかりと“戦って”きた。だから札幌大学は違う。

通常、他の大学のスポーツ推薦では、入る学部が決められている場合が多い。しかし札幌大学では、好きな専攻を選ぶことができる。

決められた学部制ではなく、自由に選べる専攻制――。

スポーツや文化など、8項目の専攻が用意されている。学生の自覚次第では、必ず将来を見据えた動きを取れるようになっている。

藤倉監督はこの強みを「学生が自分の勉強をマネジメントする」という言葉で表現している。

入学時に選考を決められない学生は、2年生になる時に決めてよいシステムを確立。これは学生にとって、とてもありがたい仕組みづくりだ。

教職の資格も取得することができ、かなり忙しい日々となる。しかし、その忙しさは文武両道の充実の証。「スポーツしかできない大学生」。札幌大学ではそんなイメージはすでに覆されている。

藤倉監督は「48人いれば、トップの選手は卓球で幸せになれる。だけどそれ以外の子は自己実現や成功体験、就職等で幸せにしてあげたい」と語り、将来を見据えてあげることを決して忘れない。

2025年からは新たに「専門の就職サポートの会社と提携」を結ぶ試みを開始した。これは札幌大学の中でも、卓球部のためだけの仕組みだという。

また2025年10月には、札幌大学の留学制度を活用して卓球の技術向上の面も考慮した中国の上海への短期留学に11人が決定している。

卓球を志す高校生にとっての“目指すべき場所”

学業・就職面では「4年一貫キャリア支援プログラム」を開始。1年次は将来への不安軽減をメインに、2年次はインターンシップも絡めながら就活の方向性を明確化し、3~4年次は内定に向けた基盤作りとサポートを実現している。こうした文武両道への新しい施策を次々と打ち出すのが“藤倉流”だ。

「札幌大学は卓球以外の様々なサポート面も充実している」という全国的な評判が高くなるにつれて、道外から進学を決める大学生が増えた。

2025年度に道外の青森県東奥学園高校から進学した佐藤泰河さんは、「札幌大学を選んだのは選手として成績を残すことと、資格取得の両方が実現可能なためです。小さなころから国語の先生になることが夢でした。入ってみて自分が思った通りの大学生活になっています」と目を輝かせる。

もちろん、北海道内の名門私立高校から入学する選手も多い。

駒澤大学付属苫小牧高校から進学した松野純麗さんは、「全国トップレベルの実力を持つだけでなく環境も整っています。練習時間が短く、質を重視しているため、勉学との両立がとてもしやすいです」と語る。

トレーニングの質を重視しているのは、いかにも現在の札幌大学らしい点だ。

北海道内では、名門私立高校の卓球部以外からも進学を希望する高校生が増えた。これも札幌大学の「ただ強いだけではない文武両道」の評判が高まった証だ。

北海道で新人戦選抜ダブルス・ベスト16の滝川西高校3年生、川野龍神さんは「札幌大学は強いだけではなく、就職面で将来の自分の姿も思い描ける。自分の実力で足りるか不安はあるが、それでも行ってみたい場所です」と語り、札幌大学への入学を目指しているという。

今や、卓球の名門私立高校からだけではなく、日本中の卓球を志す高校生にとって、札幌大学は“目指すべき場所”へと成熟した。

快進撃の10年。藤倉監督がその先に見据える未来とは

2025年は、北海道新人学生選手権大会で全種目制覇を達成した。その強さはすでに揺るぎない地位を築いている。

快進撃だった10年間。藤倉監督が次に見据えている未来は、果たしてどんなものなのか。

藤倉監督は「記録ではなく記憶に残ること」と言う。

2022年から全日本卓球選手権大会出場の目標を継続しながら、2024年には全日学選抜ベスト16入りも果たした。そんな記録ずくめの大学の監督の言葉としては異彩を放つ。

その「記憶」とは「永続的に応援される選手でいてほしい」という意味だという。

全国屈指の強豪大学の監督でありながら、「卒業後に幸せになってほしい」、そして「卓球は社会で通用する人間になるための“手段”」とまで言い切る姿は、狭いスポーツの世界においての評価を飛び越えて、一般社会で見れば間違いなく正しいこと。何よりそれは、学生たちの将来の幸せにつながっていく。

北の大地の大学卓球で、これまでの概念を覆すバランス感覚に秀でた名将が、今日も優しいまなざしで「学生の将来」を見つめ、札幌大学卓球部を最高のチームに仕上げている。

<了>

卓球・カットマンは絶滅危惧種なのか? 佐藤瞳・橋本帆乃香ペアが世界の頂点へ。中国勢を連破した旋風と可能性

北海道からなぜ卓球女子日本代表が生まれたのか? “異色の経歴”佐藤瞳を生んだ指導者・佐藤裕の挑戦

なぜ日本女子卓球の躍進が止まらないのか? 若き新星が続出する背景と、世界を揺るがした用具の仕様変更

「打倒中国」が開花した世界卓球。なぜ戸上隼輔は世界戦で力を発揮できるようになったのか?

なぜ今の子供は「卓球」を選ぶのか?「地味」から一転「親子人気」勝ち得た4つの理由

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career -

名門クラブの「セカンドチーム」という幻想。欧州サッカー、成功の登竜門ではない“U23の壁”の現実

2026.01.09Career -

「半年で成長し、1年半後に昇格を」大黒将志がJ3奈良クラブで挑む“急がば回れ”の監督元年

2026.01.09Career -

“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏

2026.01.09Opinion -

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相

2026.01.07Opinion -

スタメン落ちから3カ月。鈴木唯人が強豪フライブルクで生き残る理由。ブンデスで証明した成長の正体

2026.01.05Training -

あの日、ハイバリーで見た別格。英紙記者が語る、ティエリ・アンリが「プレミアリーグ史上最高」である理由

2025.12.26Career -

アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神

2025.12.26Opinion -

雪上の頂点からバンクの挑戦者へ。五輪メダリスト・原大智が直面した「競輪で通じなかったもの」

2025.12.25Career -

なぜ原大智は「合ってない」競輪転向を選んだのか? 五輪メダリストが選んだ“二つの競技人生”

2025.12.24Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education