川崎優勝の原動力・三笘の武器はドリブルに非ず 恩師が「薫は才能の塊」と語る意外な理由とは?

圧倒的な強さで2020シーズンの明治安田生命J1リーグを制覇した川崎フロンターレにあって、一際注目を集めたルーキー選手がいる。ドリブルと得点力で優勝を下支えしたアカデミー出身の三笘薫だ。U-18在籍時にトップチームへの昇格を打診されながらもあえて学問の道を志し、4年の遠回りをした三笘は、ルーキーイヤーの今季、新加入選手とは思えない活躍を見せてきた。その三笘について、そしてアカデミー出身選手たちの活躍について、川崎フロンターレU-12時代に指導した髙﨑康嗣・現専修大学サッカー部監督に聞いた。

(文=江藤高志、写真=Getty Images)

「薫は才能の塊」意外なその理由とは?

「(三笘)薫はなんでもできる子でしたよ」と話し始めた髙﨑監督は、「なんでもできるからこそ、指導にひと工夫が必要でした。薫は同世代では何でもできたのので、あえて要求のレベルを上げました。例えばパスを選択したときにも、ドリブルがよりよい判断に思えた場面では、ドリブルを要求しました。ワンタッチでさばいて、パスを通してOKじゃない。なんでそれ抜けないのって伝えました」

その真意はあえてハードルを上げることにあった。

「薫は、見えてました。3人に寄せられている状態でも、パスを引き出せるし、その状態でボールをキープして、ターンができて、パスが出せた。ワンタッチならもっと簡単。できちゃう。でもそれは薫の普通でした。だからパスで満足するなと言ってました」

では、髙﨑監督はどう伝えたのか。

「抜いてくれ」だったという。

そう指導された三笘は、自ら相手を抜こうと試み始めた。そのためにファーストタッチを工夫しはじめたという。

「パスでも悪くない。ただし、相手をドリブルで抜けば周りをさらに楽にできますからね」

そうやって三笘に負荷をかけ続けられたのは、三笘が賢かったから。

「薫は賢いのでね。言われていることは全部自分に取り入れてまずやってみて、自分でブラッシュアップをかけていけたんですよね。そういう子だったので、小さいころから。ジュニア(川崎U-12)に入ったときから」

他人の言葉を聞き入れられる事自体が才能ともいえるが、三笘はその性質を強く持っていた一人だったという。

「薫はオープンだったので、情報を自分で仕入れられた。それは謙虚さがベースにあって、周りから受けたアドバイスは実際に全部やってみて、いいと思えば取り入れていました。薫のすごいのは、それをさらに自分で変化させられるところ。それは向上心があるからなんですね。探究心があるからどんどん変わる。それができてるから薫なんかは才能の塊なんだなって改めて思っています」

海外で活躍するアカデミー出身選手にも共通する「聞く力」

三笘に限らず、川崎のアカデミー出身選手がトップチームを経て活躍する例が近年増えているが、三好康児、板倉滉を始めとする選手たちに共通しているのが「人の話を正確に聞けて、正しく実行できるということ」なのだと髙﨑監督。

「人の話を聞くという資質は、結局人間性につながるんですね。それができる人は人から愛されたり、尊敬されるようになることが多い。そしてそれが素直さということなんですね。人の話を聞くということを実行できている選手は小さいころからそれができてました。例えば田中碧は本当に素直でしたよ」

人の話を聞けない選手がどうなるのか。中学生時代に名前をはせた選手は大成しにくいという傾向があるが、それは早めに訪れた成長期による身体能力的なアドバンテージを自分の能力だと勘違いして慢心してしまうことにある。

「諭す大人は必ず周りにいます。でも、そのときにアドバイスを受け入れる力がその子にあるのかどうかがポイントになります。聞き入れる力がないと、どんなに信頼している人に言われても、身体能力でできている現状を過信してしまう。そういう子には『上には上がいるよ。何も偉くないよ』ということをとことん言い続けないといけません。でも、聞き入れられない子は楽なほうに流れてしまいます」

さらに厄介なのは、そうした子をちやほやする人が出てくるということ。

「どうしても、ちやほやする人が出てくる。まだ中学生だよと諭す人がいたとしても、仲間とか先生とか親とかから無批判に『お前はすごい』って言われてたら、勘違いしますよね」

だからこそ、考える力が大事なのだと髙﨑監督は力説する。

「本当に考える力が大事で、そこがすべてだと思えます。これまでに携わった選手たちは、ほとんどそこは自分である程度やれていると思っています。それは仮にプロにいけなくても、自分の人生の決断を自分で描けているので。就職しようとか別の分野にいこうと考えられる。でも流されてなんとなくプロに、という選手は踏ん切れないことも多いですよね。だから(三好康児、板倉滉、岡田優希などの川崎U-12)1期生もそうだし薫たちの代(2期生)もそうだけど、どの代も自分で決断して歩めていると思っています」

大切なのは「思考を深堀りする回路を作る」こと

サッカー選手に限らず生きていく上で必要な考える力は、生まれつきの性質なのか。それとも後天的に獲得できる能力なのか。髙﨑監督は「引き出せるはずです」と言う。

「脳の成長過程はみんな同じなんですね。だから、やればやるほど引き出すことは可能で、そのために大事なのが投げかけることなんです。些細なことでも投げかける。『これどうするの?』『なんでそう思ったの?』と問いかける。そうした問いに答えるのは幼い子たちにすると苦痛なんです。だから『わかんない』に逃げる。でもそこでさらに『わからないのは、なんでなの?』と問いかける」

考えることをやめさせないこと。つまり物事を深く思考する癖を身につけさせることが大事で、答えの内容についてはそこまで気にしなくてもいいのだという。例えば、読んでる本について、どう思ったのかとか、何のために読んでいるのかといった質問でもいい。

「質問された子どもが悩んでいるとして、それが脳をフル稼働させているってことです。でもそうした習慣がつくと、5段階くらい質問を深堀りしても、答えられるようになります」

固定観念がある大人よりも、子どもは思考回路を鍛えやすい。だから、それをルーティーン化しやすいのだと髙﨑監督。そして、質問を深堀りしていくことも大事なのだという。思考を深堀りする回路を作ることで、次第に自らについて考えを深められるようになる。「止める蹴る」が足だけの技術ではないと気づく洞察力や、自らの体に痛みが出たときなどにも適切な対応を考えることができるようになる。もちろんサッカーから離れた社会生活にも考える力は応用できる。考える力はそういう意味で万能だ。若いときだからこそ、身につけてほしい能力だといえる。

三笘薫は中村憲剛に比肩するパサーにもなれる

子どもたちへの日常的な問いかけの中で一つ気をつけてほしい事があると髙﨑監督。

「必ずポジティブに完結させるようにしてください。必ず○(マル)で終わるようにしてください。考えすぎて答えが出せなくて『ダメだオレ』ってなっちゃう子もいないとも限らない。だから結論は必ずマルになるような、ポジティブに答えられるもので終わらせてください」

ただし、すべてを肯定させるわけではないことにも注意が必要だ。

「ダメなものはダメ。人のものを盗む。傷つける。ルール違反。それはすべてダメ。そうしたネガティブなものが出たときは、その子が得する絵をしっかり描かせて終わらせてください。納得するまでに時間がかかる子もいます。その場ではわかってくれなくて、場合によっては高校、大学、大人まで10年くらいのスパンが必要な場合もあるかもしれません。でも最終的には納得してくれると思います」

なお、こうした問いかけは指導者にのみ頼るのではなく、親にこそ関わってほしいことだという。

「実は親にやってほしいことです。僕は幸いにも親御さんにその部分をある程度任せることができました。それもあって、いろいろなことがありながら子どもたちがついてきてくれました。その点で救いがありました。親御さんの協力はそういう意味では大きかったですね」

もちろん1日の3分の1を過ごす学校との連携も大事で、学校の先生たちの協力にも感謝しているのだと髙﨑監督は話している。

小学校時代にサッカー漬けにならず、考えることも含めた人間力を鍛えられた髙﨑チルドレンたちの、プロ入り後の活躍はそういう意味で必然的なものなのかもしれない。

なおドリブラーとしてその才能に注目が集まる三笘について髙﨑監督は中村憲剛に比肩するパサーにもなれると予言している。

「憲剛に近いパスは出せるようになると思う。それくらいできますからね。囲まれて3人引きつけて、ぽんってパスが出せる」

その三笘は、「ファーストタッチで相手を止め、パス一本で相手の矢印を外すことができた。全然次元が違っていた。相手がなんで?って思うところにボールが出るから、相手の時間を止められました」と髙﨑監督。

ドリブルばかりが注目される三笘ではあるが、三笘自身も自らの特徴としてスルーパスを挙げている。すでに今季、そのパスセンスについては右足アウトのクロスなど随所に片鱗をみせている。

「ドリブルで局面を打開できる選手が、ファーストタッチで相手を止め、パスで逆を突けるようになったら、もう無敵ですよね。これからが楽しみですよ」と笑顔の髙﨑監督は自らが育成に携わった三笘の成長に目を細めていた。

<了>

なぜフロンターレは覚醒したのか? 快進撃のカギは「ルール変更」を強みに変えた試行錯誤

J1で最も成功しているのはどのクラブ? 26項目から算出した格付けランキング!

川崎の“新星”田中碧が考える「海外移籍」中村憲剛が “親心”で贈ったアドバイスとは?

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

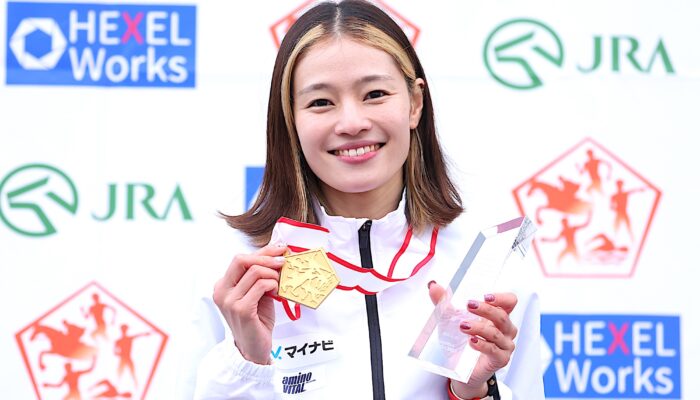

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career -

名門クラブの「セカンドチーム」という幻想。欧州サッカー、成功の登竜門ではない“U23の壁”の現実

2026.01.09Career -

「半年で成長し、1年半後に昇格を」大黒将志がJ3奈良クラブで挑む“急がば回れ”の監督元年

2026.01.09Career -

“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏

2026.01.09Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career -

名門クラブの「セカンドチーム」という幻想。欧州サッカー、成功の登竜門ではない“U23の壁”の現実

2026.01.09Career -

「半年で成長し、1年半後に昇格を」大黒将志がJ3奈良クラブで挑む“急がば回れ”の監督元年

2026.01.09Career -

あの日、ハイバリーで見た別格。英紙記者が語る、ティエリ・アンリが「プレミアリーグ史上最高」である理由

2025.12.26Career -

雪上の頂点からバンクの挑戦者へ。五輪メダリスト・原大智が直面した「競輪で通じなかったもの」

2025.12.25Career -

なぜ原大智は「合ってない」競輪転向を選んだのか? 五輪メダリストが選んだ“二つの競技人生”

2025.12.24Career