サッカーを楽しむための公立中という選択肢。部活動はJ下部、街クラブに入れなかった子が行く場所なのか?

Jリーグが開幕して早31年。日本サッカー界はプロ化により、目覚ましいスピードで発展を遂げた。1996年には28年ぶりにオリンピック行きの切符を手にして本大会でブラジルを撃破。1998年にはワールドカップに初出場し、2002年には自国開催の大舞台で初めてワールドカップの決勝トーナメント進出を果たした。選手の育成も進み、進路選択の流れも変化。3種(中学生)年代もその影響を受け、トッププロスペクトの選手は中体連の強豪校ではなく、Jクラブの育成組織や街クラブを選択するようになった。私立の強豪校は中高6カ年の強化で独自のカラーを打ち出して強化を進めているが、公立中学校のサッカー部はそうもいかない。学校の教員が指導者を務めているケースがほとんどで、どんなに有能な監督でも転勤が伴う。また、選手の獲得もできるわけではなく、学区内の生徒でチームを編成するため、代によって力が大きく変わっていく。そのため、一貫した強化は難しく、有望な選手の選択肢から“部活動”が外れていくのは自然の流れだろう。だが、公立中だからできることもある。東京都の中学サッカーに長年携わり、2022年にはU-16以下の選手で争われる国体少年の部で東京都選抜を率いた小野寺章監督に公立中学校の現状を聞いた。

(インタビュー・構成・撮影=松尾祐希)

J下部、街クラブに行けなかった子たちが部活動に

2024年の6月初旬。小松川中学校サッカー部で指揮をとる小野寺章監督は江戸川区臨海球技場にいた。6月とは思えない強い日差しが降り注ぐなか、ベンチで選手たちに懸命に指示を飛ばす。「ナイス」「もっとこうしよう」。選手のやる気を引き出すような声かけを行い、チームのために大粒の汗を流していた。

8月に開催される全国中学校サッカー大会の東京都予選で、この日は最初のステージとなる支部大会。ここで負ければ彼らの中学サッカーは終わりを迎える。そうした状況下で懸命に戦い、無事に決勝トーナメント進出を決めた後、小野寺監督は中学サッカーの“今”について話を始めた。

「やっぱり今は子どもたちの選択肢として、Jリーグの下部組織、街クラブがくる。そこからそのチームに行けなかった子たちが部活動に入ってくる。そんな感じは拭えないですよね」

そうした流れはいつ頃から始まったのだろうか。育成年代の主体がJリーグの下部組織や街クラブに移った2010年以降が一つの目安になるが、その傾向を加速させた要因があるという。

「やっぱり、新型コロナウイルスの影響はかなりあったと思います。コロナが流行り始めてから学校の延長にある部活動は大きく行動が制限されました。練習ができない時期も長く、大会も縮小されましたし。2020年は夏の全中も中止になりました。そこから大きく流れが変わり、子どもたちは比較的練習ができていたクラブチームに行く流れが加速したんです。コロナ禍で部活動はできない。でも、サッカーはやりたい。なので、やっているところでプレーをしたいという子どもたちはそこに流れていきました。

もちろん、街クラブの方たちも一生懸命頑張ってチームを作って、子どもたちを集めながらサッカーを教えようという熱量を持っている方がかなり多い。ただ、あそこで流れが変わったので部活動としてはかなり難しくなった印象がありますね」

クラブチーム化が進むなかで、追い打ちをかけるように起こった新型コロナウイルスの流行。個の努力で抗えるものではなく、簡単に流れを変えられる状況ではなかった。

「部活動は顧問の問題がある」成り手がいなかったら…

中学の部活動は顧問にサッカーの豊富な知識、指導経験があるとは限らない。近年は顧問の労働時間も大きな問題になっている。

「部活動は顧問の問題がある。成り手がいなかったら、外部指導員を雇うしかない。サッカーを学びたくても学べない環境もあるので、それは子どもたちにも伝わる。あとは顧問の転勤があるので、どうしても安定しない。でも、クラブチームはジュニアユースがあって、ジュニアもあったりするので、安定はしますから」

特に顧問の転勤問題はどうしても課題として横たわる。そこに関して小野寺監督はどのような考えを持っているのだろうか。

「地域によってはまったく進んでいないですけど、外部指導員の存在が大事になります。学校と生徒をつなぐ役割を担ってくれます。外部指導員が入ることでこの学校変わったなと思えるところもありますし。外部指導員をうまく入れないと、子どもたちのモチベーションが低下してしまう。部員数が少なくなったり、昔はこの学校めちゃくちゃ強かったのにとか。学校の取り組みで変わる部分もあるのでそこは大切だと感じますね」

誤解を恐れずに言えば、難しい状況に公立中があるのは間違いない。だが、メリットや強みはある。小野寺監督は言う。

「強みはハード面だと思うんです。もちろん、人工芝などがあるわけではないし、サイズの大小はあるけど、学校が終わったらすぐに校庭で練習ができる。どこかに移動しなくても活動ができる点はプラス。あとは年間でかかるコストが安いのも強みです。私たちのチームでは年間で2000円だけいただいて、あとは練習試合などを組む際の交通費だけ負担をお願いしています」

ハード面の強みは街クラブにはない強みだろう。また、学校教育と連動して動ける点も人間形成の部分で大きな価値がある。

「生活指導の一環でもあるし、子どもたちの礼儀とか行動も含めて見ていくことになります。学校内での話題もそうなんです。何か起こると、〇〇部の誰々だよねとか、まず第一声で部活動名がきます。何年生の誰々じゃないんです。そういう覚え方をしている教員は多いので、やっぱり生活指導の一環になっている」

サッカーが好きだけど試合に出られない。でも…

忘れてはならないのが、生涯スポーツという視点だ。もっとも門戸が広く、中学校からサッカーを始めるにしても最適な環境で、小学校の時に僅かな期間だけクラブでプレーしていた選手や技術的に自信がない子でもサッカーに興じる環境が部活動にはある。

「ジュニアでやっていた子と中学校から始めた子で大きな差はある。もともと運動が得意な子であれば中学から始めても練習についていける。でも、運動が苦手でサッカーをやってみたい子もいます。そこの難しさは確かにあるけど、サッカーの楽しさを味わってほしい。サッカーはチームスポーツ。みんなで頑張るとか、自分がうまくいかなくても、試合に出られなくても助けてあげる。

社会に出てからもそうだと思うんですけど、自分の立ち位置があって、その中で頑張って自分の居場所や役割を発見していく。それが人間性につながっていく。うまい選手からすれば不満もあるかもしれないけど、個人にできることには限界がある。じゃあ、みんなでうまくなろう、レベルアップしよう。そのためにだったらうまい子がみんなに教えてあげようと。そういうのも部活動のよさの一つだと思うんです」

サッカーが好きだけど試合に出られない。でも、実際に試合を見たら「自分も試合に出たいから、そのために頑張る」という意思を示してくれる選手もいたという。

「モチベーションが上がってくる。そのために、自分は何ができるのかを聞いて、そしたら彼はいっぱいボールを触りますと答えてくれた。そういうのも一つの楽しみなので、まずはサッカーを好きになってくれるといいですよね」

もちろん、レベルの差があれば、練習メニューを組むことも大変だ。だが、そこは工夫で変えられる部分だと小野寺監督は話す。

「練習メニューが一緒でも要求するレベルを変えてあげるんです。メニューは誰もが同じ。でも、レベルが高い子はハードルを変えてあげて、習得させるスキルも変えるんです」

サッカーを楽しむための公立中という選択肢

レベルの差がある程度あるのは仕方ない。しかし、そうした状況を受け入れながらも、できることはまだまだある。プロサッカー選手を目指したい選手もいれば、違う夢を持っている子もいる。そうした異なるベクトルを持つ生徒たちにサッカーの面白さを伝えていく役割は今も昔も変わっていない。

「どうしてもピラミッドはある。プロサッカー選手を目指す子もいれば、楽しみたくてやっている子もいる。その中で今後もサッカーを続けたいと思っている子もいるし、中には隠れた才能を持った選手も少なくありません。なので、いろんな選手がサッカーをやりながら楽しみつつも厳しさを味わって、サッカーの本質を知ってほしい。

Jクラブだから、街クラブだから、公立中だからとかではなく、サッカーをやりたいという子に対してわれわれは場所を提供したいと思う。その中でトレセン活動などもあるので、上のレベルを味わえば、また違った環境で刺激をもらえる。そういう選手を一人でも多く育てられたらいいなと思っています」

また、公立中には街クラブから転籍してくる選手も少なからずおり、彼らの受け皿になっている点も存在意義の一つだ。

「自分はその子が伸びる環境でプレーしてもらって、磨いてもらいたいという思いがある。人間関係や経済的な面を含めて街クラブでうまくいかなくても、部活動で伸び伸びやれる子もいます。他の学校のサッカー部でも初めて見る子が大会に出ているケースもあって、聞いてみると街クラブから来た子だったりするんです。例えば街クラブでは人間関係がうまくいかなくても、サッカー部に入って中心選手として頑張ってくれる子もいるので、そういうところは環境によって全然違った自分を見せることができるのかなと思います」

子どもたちにとって、何が最適解なのかはやってみなければわからない。上のレベルを目指すのであればJリーグの育成組織や街クラブが望ましいと言われているが、選手によっては公立中で試合に出られる環境がプラスに働く場合もある。

正解はない。多感な中学年代の子どもにとって、大事なことはサッカーを楽しめる環境かどうか。そうした環境を求めるのであれば、公立中という選択肢もあって然るべきだ。

<了>

「サッカー続けたいけどチーム選びで悩んでいる子はいませんか?」中体連に参加するクラブチーム・ソルシエロFCの価値ある挑戦

Jクラブや街クラブは9月までにジュニア選手の獲得を決める? 専門家がアドバイスするジュニアユースのチーム選び

育成型クラブが求める選手の基準は? 将来性ある子供達を集め、プロに育て上げる大宮アカデミーの育成方法

アカデミー強化のキーマン2人が共有する育成の真髄とは? J1初挑戦のFC町田ゼルビアが招聘した「ラストピース」

100人中最下層の子供がプロサッカー選手になれた理由 橋本英郎が実践した、成功する選手の共通点とは?

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持

2026.02.13Career -

WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏

2026.02.13Business -

新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」

2026.02.12Business -

「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断

2026.02.12Career -

女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割

2026.02.10Career -

なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性

2026.02.10Business -

技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方

2026.02.09Training -

ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ

2026.02.09Career -

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

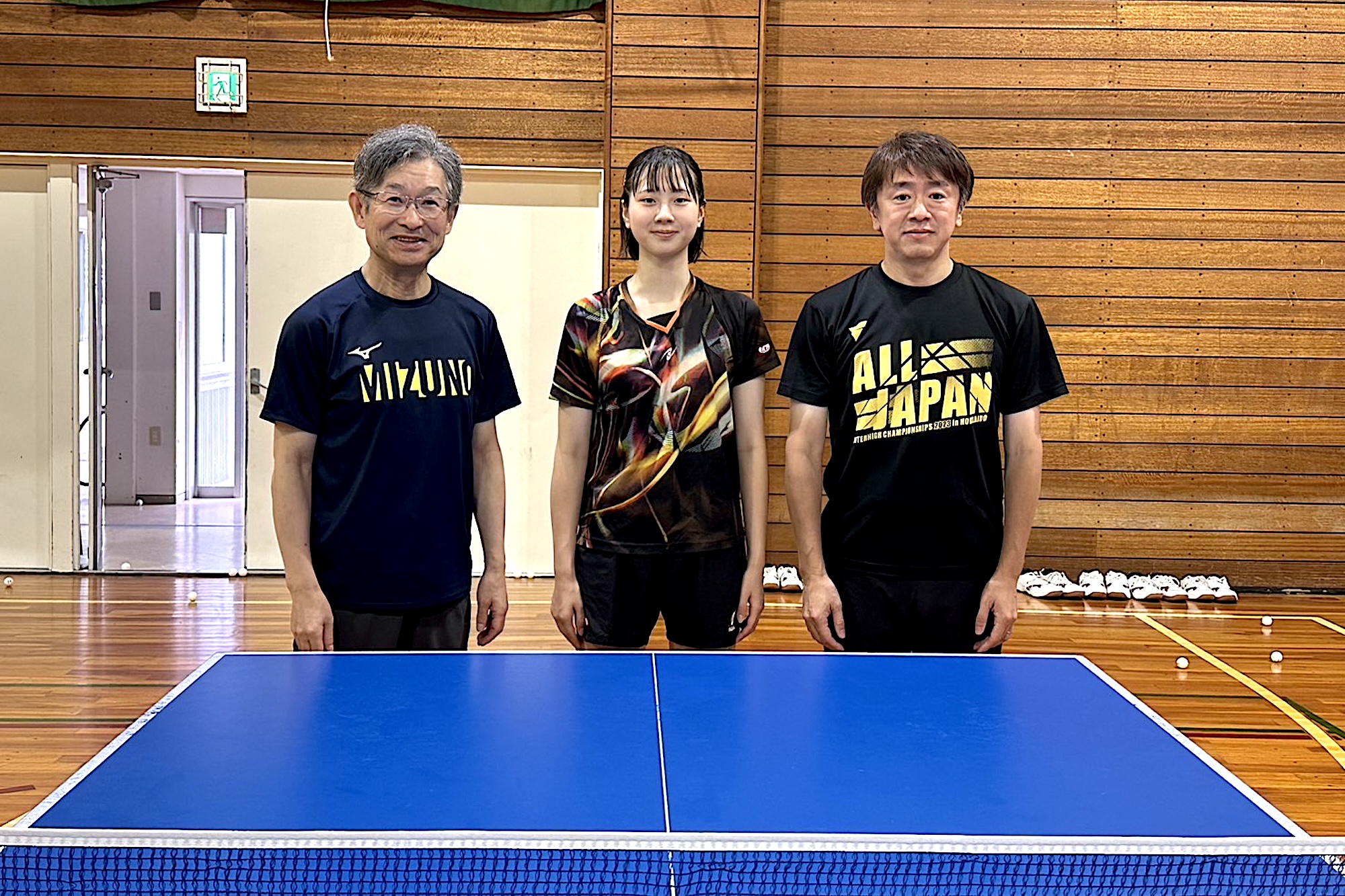

中国勢撃破に挑む、日本の若き王者2人。松島輝空と張本美和が切り開く卓球新時代

2026.02.06Career -

守護神ブッフォンが明かす、2006年W杯決勝の真実。驚きの“一撃”とPK戦の知られざる舞台裏

2026.02.06Career -

広島で「街が赤と紫に染まる日常」。NTTデータ中国・鈴森社長が語る、スポーツと地域の幸福な関係

2026.02.06Business

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education