日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

あの人気サッカー漫画『キャプテン翼』を、データの力で読み解く――。そんな大胆な試みに、東京理科大学の研究チームが挑んだ。作品中のパスを1本ずつ丁寧に記録・可視化し、主人公・大空翼の圧倒的な存在感と“物語の構造”に迫る。見逃されがちな連携パターンの裏に隠された“データの物語”に注目する。

(文=秋山仁志、片岡駿太、田畑耕治[東京理科大学]、漫画カット使用=Ⓒ高橋陽一/集英社)

チームの特徴は“トライアド”で見えてくる

サッカーは11人の選手が協力して戦うチームスポーツです。その中で、3人の選手がどのように関わり合っているかに注目すると、もっと深い「チームの特徴」が見えてきます。それを可能にするのが、今回のデータ分析のキーワード「トライアド」です。

■トライアドってなに?

「トライアド(triad)」とは、3人の選手で構成されるパス関係のパターンのことです。例えば次のようなケースを考えてみましょう。

・A選手がB選手にパスし、B選手がC選手にパスする→一方向の連携

・A選手、B選手、C選手が互いにパスをし合う→非常に密な連携

・誰もパスしていない→孤立状態

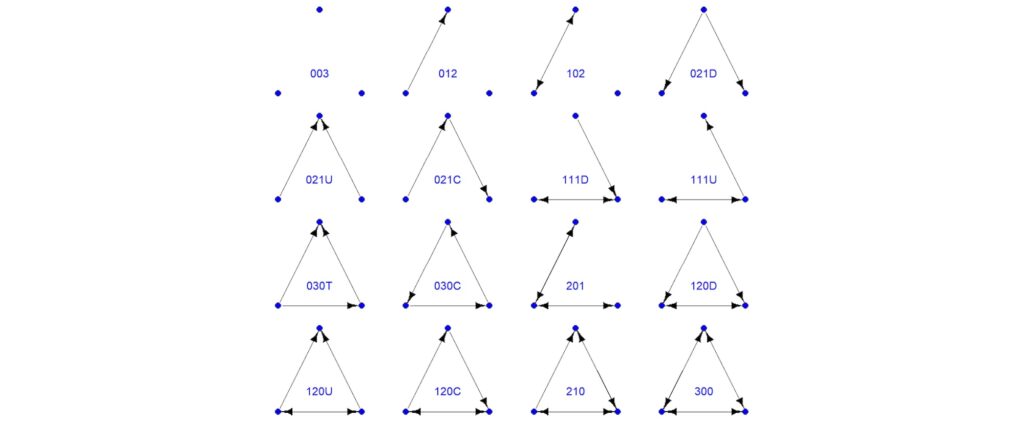

このような3人組のパス関係は、全部で16種類に分類されます。これらを「トライアドの型」と呼び、試合ごとにそれぞれの型がどれだけ登場したかを数えることで、チームの連携スタイルを読み解くことができます。[図5]は、その16種類のパターンを一覧にしたものです。

■明和戦は“つながりの多い試合”、でも意外な事実も?

小学生編の南葛SC対明和FCの決勝戦におけるトライアド分析では、パスの本数が非常に多く、選手間のつながりも豊富でした。一見すると「トライアドの宝庫」のように思えます。ところがデータを集計してみると――なんと、「300」型(3人全員が互いにパスし合う)のトライアドが1つも存在しなかったのです。

「300」は現実のサッカーでは連携の証として頻出するパターンですが、『キャプテン翼』では特定の選手にパスが集中しやすい演出が多く、こうした完全な連携は生まれにくかったのかもしれません。

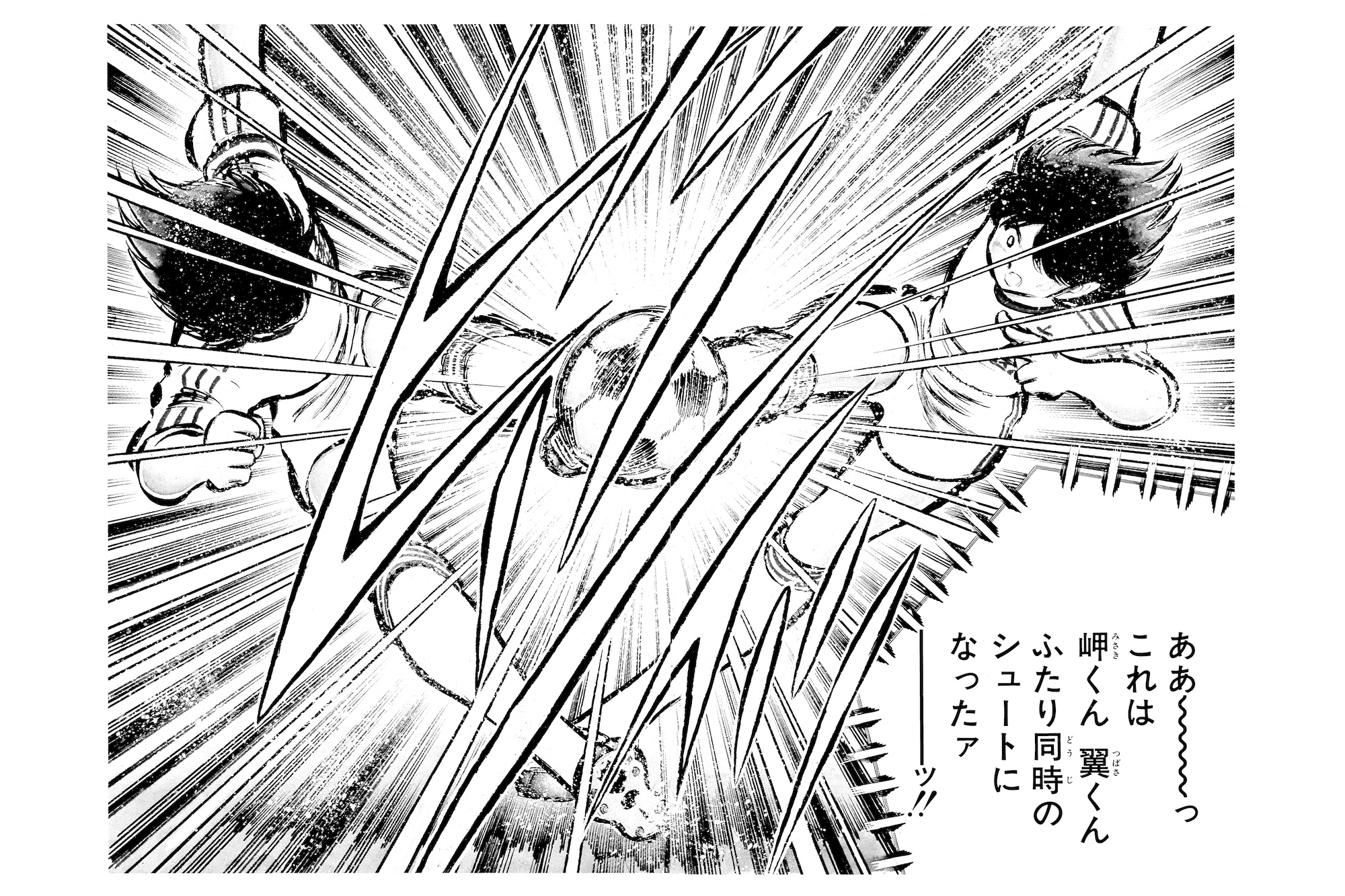

■西ドイツ戦は“ツイン技”で異例の構造に

ジュニアユース編の日本対西ドイツの最終決戦では、パス数が少なく、「003」(誰もパスしていない)や「012」(一方通行)のトライアドが多くなっていました。

これは、ツインシュートやツインパスといった“同時プレー”の演出が多く、誰が出し手か受け手かが曖昧なシーンが増えたことが要因です。

■トライアドで試合を分類すると“4タイプ”に分かれた

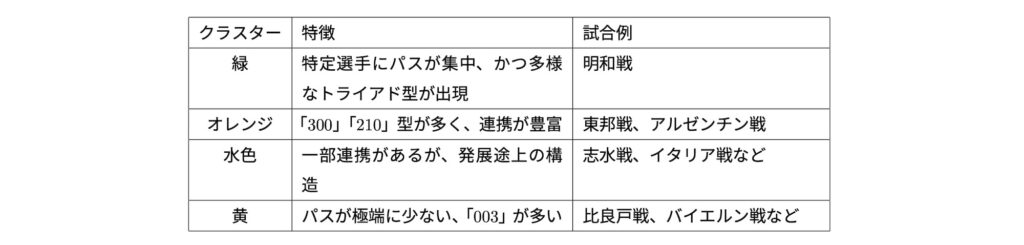

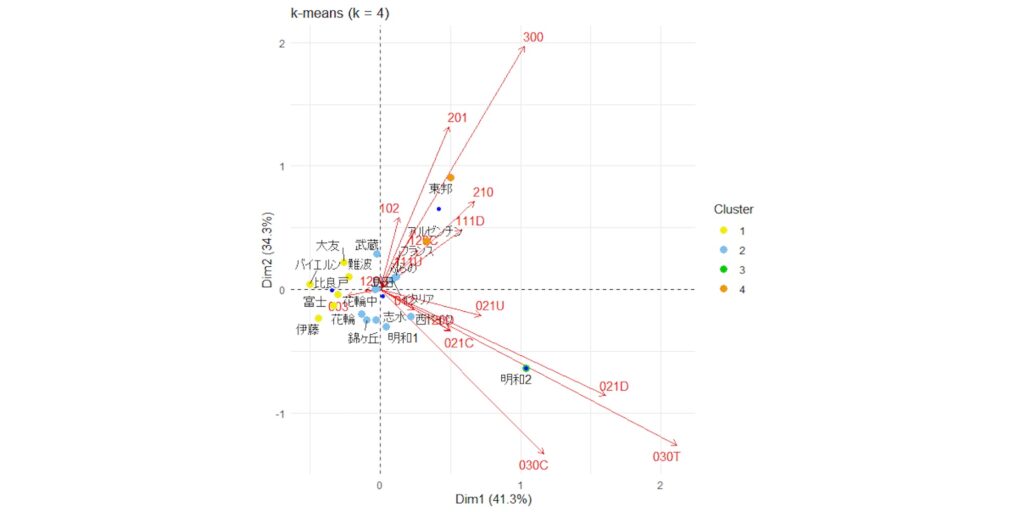

すべての試合のトライアド分布を比較し、k-meansクラスタリングという手法で試合の特徴を分類したところ、主に4つのクラスター(タイプ)に分かれることがわかりました[表1]。

[図6]は、その結果を対応分析で可視化したものです。

■データに現れた“名勝負”たち

パスネットワークが「個人と個人のつながり」を描くのに対して、トライアド分析は「チームのまとまり」や「試合全体の構造」を見せてくれます。「誰が活躍していたか」だけでなく、「チーム全体がどう連携していたか」という視点で『キャプテン翼』を読み直してみると、これまで気づかなかった魅力がきっと見えてきます。

データは語る、名勝負の裏側

『キャプテン翼』の魅力といえば、手に汗握る名勝負の数々です。大空翼くんと日向小次郎くんの因縁の対決、強豪チームとの激戦、そして世界の壁とのぶつかり合い――読者の心を揺さぶる場面は数えきれません。

でも、そんな感動の試合たちをデータの視点で読み返すと、意外な発見が次々に現れます。感動の「理由」や、「名勝負」の裏にある構造が、数値となって私たちに語りかけてくるのです。

■名試合には「データの偏り」がある?

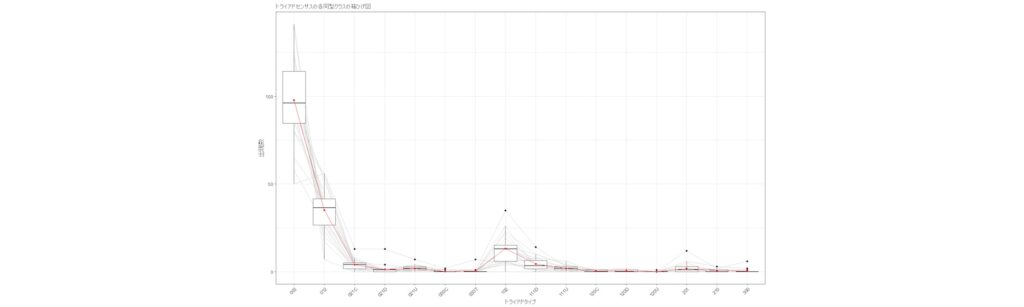

トライアドの出現傾向をグラフで見てみましょう。[図7]は、各トライアド型の出現数を箱ひげ図で示したものです。箱ひげ図とは、データのばらつきや外れ値を視覚化するためのグラフです。

トライアド分析の箱ひげ図[図7]では、一部の試合が明らかに“外れ値”として飛び出しています。それらは偶然ではありません。例えば以下のような試合です。

・明和FC戦(小学生編の翼vs日向)

・東邦学園戦(中学生編の最終決戦)

・アルゼンチン戦(ジュニアユース編の翼vsディアス)

これらの試合では、「210」「300」などのトライアドが特に多く、チーム内の連携が極めて活発でした。これは、物語のクライマックスになる試合ほど、パスのやりとりも濃密に描かれるという傾向を反映しています。

■“感動の演出”はパスにも現れる?

翼くんが仲間と気持ちを通わせる瞬間、日向くんが単独で相手をなぎ倒す突破、三杉淳くんのひそかな活躍――これらの“物語としての名シーン”には、パスのパターンにも特徴がありました。例えば、ある試合では、

・翼くんがほぼ全選手からパスを受けていた

・岬太郎くんとの“黄金コンビ”が、何度も登場していた

・日向くんが翼くん以外にパスを出さず、ゴールを狙っていた

このように、データに感情が宿っているような場面が多く見られたのです。

■現実のサッカーとの違いもくっきり

実際のJリーグやヨーロッパのプロサッカーでは、「003」(パスがない)や「012」(一方通行)のトライアドはあまり出現しません。多くの選手がチームの中で“役割”を持ち、連携を重視するからです。ところが『キャプテン翼』では、試合によっては「003」が多数を占めることがあります。これは、演出上の都合や“主役以外の動きが描かれない”ことが影響していると考えられます。

■データから“語られなかった選手”が見えてくる

もう一つ興味深いのは、「データに残らなかった選手」の存在です。漫画の中で出番が少なく、パスにも関わらず、名前もセリフもほとんどない――そんな選手たちは、パスネットワークやトライアドの中でも“空白”として現れます。しかし、こうした選手がいないと、試合全体の構造が成り立たない。つまり、データの「空白」もまた、物語を支える重要な構成要素なのです。

■スコアで読み解く「名勝負」

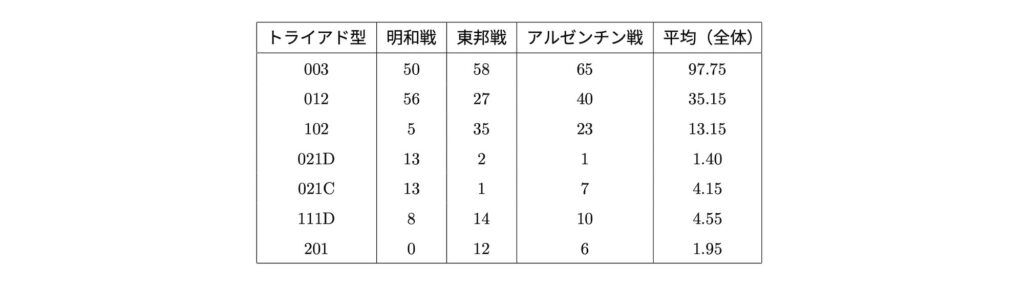

[表2]は、明和戦、東邦戦、アルゼンチン戦と、平均的な試合とのトライアド出現数を比較したものです。3試合ともに「003」(パスがない)が少ない傾向にあり、特に明和戦とアルゼンチン戦は「012」(一方通行)が多く、東邦戦とアルゼンチン戦は「102」(一極支配)が顕著に多いことがわかります。

このように、明和戦、東邦戦、アルゼンチン戦は数値的にも“普通じゃない”ことが明らかです。感動は演出だけではなく、構造の面でも支えられていたのです。『キャプテン翼』は、読者の心を動かす熱い物語です。そして今回の分析は、その熱さの“設計図”を可視化する試みでした。「泣けるシーン」や「名場面」の裏には、キャラクターたちの配置、ボールの流れ、パスの交錯といった構造的な必然がありました。物語の魅力は感情に訴えかけるものです。データの魅力は、それを構造として読み解くことです。

この2つが出会ったとき、私たちは物語を新しい目で読むことができるのです。

データがひらく、物語の新しい扉

私たちは今回、『キャプテン翼』というサッカー漫画の世界に、“データと統計”というレンズを通して飛び込みました。最初は、「漫画を分析するなんて、意味があるのかな?」という声もありました。けれど、実際にコマを一つひとつ読み込み、選手の動きやパスの流れを丁寧に記録していくうちに、ある確信が生まれました。

「漫画の中にも、確かに“構造”がある」

そしてその構造は、私たちの“感動”と深く結びついているということです。

■翼くんのすごさは、「気のせい」じゃなかった

翼くんは、どの試合でも圧倒的にパスを受け、チームの中心として機能していました。また、名勝負とされる試合では、トライアド分布やパスネットワークの形も、他とは明らかに異なっていました。

感動の演出は、パスという構造にも表れていた――これは、感覚的な「名場面」が、データによって裏づけられる瞬間でした。

■これは“一つの例”であり、“出発点”でもある

もちろん、ここで行った分析は、あくまで一例です。選手の識別ルール、ツインプレーの扱い、パスの定義の解釈など、前提にしたルールが違えば、結果も変わってきます。さらに、トライアド分析やクラスタリングといった手法そのものも、まだまだ改善の余地があります。統計手法の開発や応用方法の検討もまた、大切な研究テーマであり、このプロジェクトはその“入口”にすぎません。

フィクション作品に「データの目」を向けることは、作品の理解を深め、物語に対する新しい視点を与えてくれます。読んで、感じて、さらに“構造として読み解く”そんな楽しみ方が、これからもっと広がっていくかもしれません。

「統計」は、もっと自由で、おもしろい。

この記事をきっかけに、「統計ってこんなことにも使えるんだ」と思ってもらえたら、私たちにとって何よりうれしいことです。統計学は、難しい公式や計算だけではありません。人の動きや感情、物語の展開までも、やさしく読み解こうとする“道具”であり“まなざし”なのです。

■最後に

『キャプテン翼』が教えてくれた「ボールはともだち」という言葉。それにちなんで、私たちもこう言ってみたいと思います。

「データも、ともだち」

物語の奥にある見えない構造を、そっと教えてくれるともだちです。

これからも、データとともに、たくさんの物語を読み解いていきましょう。そしていつか、あなた自身が、新しい分析や統計の“技”を生み出していく日が来ることを願っています。

【連載前編】大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

<了>

■参考文献

・高橋陽一. (1982-). キャプテン翼(全37 巻). 集英社.

・Palazzo, L., Ievoli, R., Ragozini, G. (2023). Testing styles of play using triad census distribution: an application to men’s football. Journal of Quantitative Analysis in Sports, 19(2), 125–151. ・稲田樹, 江頭健斗, 山口光, 河原弘幸, 山田凌大, 田畑耕治. (2024). トライアドに基づくJ リーグチームの戦術的特徴の比較と可視化. SDSC2024 研究報告集, 228–231.

なぜ南葛SCは風間八宏監督を招聘できたのか?岩本義弘GMが描くクラブの未来図

『キャプテン翼』の必殺シュート、実は野球がヒントだった! 高橋陽一が語る「リアル南葛SC」

「漫画以上の展開」見せるリアル“南葛SC” 高橋陽一が思い描く、地元・葛飾への恩返しとは

「南葛SCがJリーグに昇格したら、バルサとの提携、エムバペの獲得も夢じゃない」。岩本義弘GMが明かす、新時代の経営戦略

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件

2026.01.23Career -

ペップ・グアルディオラは、いつマンチェスターを去るのか。終焉を意識し始めた名将の現在地

2026.01.23Career -

世界最高GKが振り返る「ユヴェントス移籍の真実」。バルサ行きも浮上した守護神“ジジ”の決断

2026.01.23Career -

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education