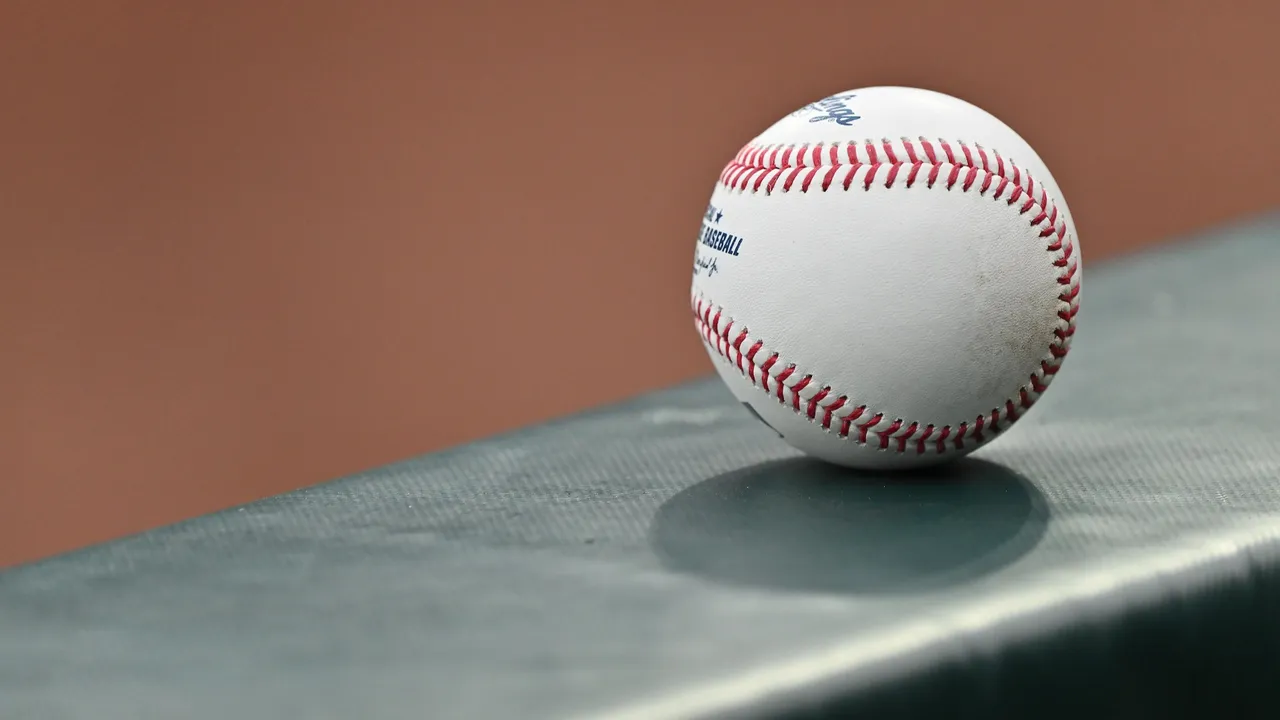

高校野球は変わったのか?「お股ニキ」が分析する、ドラフト注目選手と甲子園のトレンド

履正社の初優勝で幕を閉じ、大きな盛り上がりを見せた、101回目の夏の甲子園。近年、高野連の旧態依然とした体質に「変わらない」といった批判が数多く出ていますが、実際にグラウンドで繰り広げられているプレーには、どのような変化が見られるのでしょうか? Twitter上でダルビッシュ選手と親交を持ち、その分析に多くの選手や専門家からの支持を集めるお股ニキさんに、ドラフト候補にも挙げられる選手とともに高校野球をアナライジングしてもらいました。

(文=お股ニキ、写真=Getty Images)

選手の肉体は一昔前と比較にならないほど変化している

まず、一目見てわかるのが球児たちの体格の良さだ。よく鍛え上げられて引き締まった肉体は一昔前の高校球児とは比較にならない。旧態依然とささやかれる日本球界だが、実際には最新のトレーニング理論やしっかりとしたトレーニング法を学んだ指導者が指導をして屈強な肉体をつくり上げていることも多いだろう。一流選手のフォームなどをまねるのもいい影響を及ぼす。数年前は大谷翔平のフォームを意識した投手が多かったが、今は千賀滉大投手(福岡ソフトバンク)や山本由伸投手、山岡泰輔投手(共にオリックス)らのフォームを意識した投手が多くなった印象だ。

そうした屈強なフィジカルやスムースな投球フォームを持った投手が多く、皆球速が速い。一昔前なら150キロを高校球児が計測したら大騒ぎされたものだが、今では当然のように多くのチームのエースが記録する。最速163キロ計測したという大船渡の佐々木朗希投手や準優勝に輝いた星稜の奥川恭伸投手などが筆頭だろう。

奥川恭伸は、巨人・菅野智之も先発ローテで回れると認める逸材

次に目についた選手やプロ注目の選手について触れていきたい。

まずは、星稜のエース、奥川投手である。

その完成度の高さは群を抜き、巨人のエース菅野智之投手も「上物」と認め、プロでもすぐに先発ローテで回れると評価するほど。最速158キロの速球にパワーカーブのような性質を持つスライダーとスプリットを中心に制球良く操り、球数制限を考慮して少ない球数でいわゆる100球以下での完封、通称「マダックス」をやってのけ、守備もうまい。配球や作戦面まで考えるクレバーさを持っている。一方で智弁和歌山戦では延長14回を一人で投げぬき23三振を奪う馬力もある。タイブレークとなっても力で抑え込めるだけのものを持っている。

春の選抜では追い込んでからの変化球の質や制球に甘さが残り、高校レベルではさらなる圧倒を求めたいと考えていたが、徐々にそれも克服してきたといえる。

左膝が真っすぐのまま投げるフォームは、古い日本の価値観だと突っ立ったままの立ち投げと評価されがちだが、制球もこれだけ良いのだから特に矯正する必要はないだろう。さらに身体を強化してボールの力やスタミナを身に付けていたら、菅野投手の言う通りプロでもローテーション投手として活躍していけることだろう。これだけの素材で完成度があるとどのプロ球団も高い確率で成功が見込めるから喉から手が出るほど欲しい逸材といえる。将来的にはその巨人のエース菅野智之投手やメジャーで活躍する田中将大投手(ニューヨーク・ヤンキース)、前田健太投手(ロサンゼルス・ドジャース)、そしてオリックスの山本由伸投手のような総合力の高いタイプの投手になれるだろう

履正社・井上広大は、高校球児にありがちな打ち方ではない

その奥川投手を打ち砕いて初優勝に輝いた履正社の打線はチーム全体として相手投手を攻略する意識が浸透しておりレベルの高さを感じた。

中でも4番の井上広大選手はたまたま見た大阪の地区予選でのホームランから素晴らしい素質を感じた。187cm、94kgの恵まれた体格だが、高校球児にありがちな圧倒的な体格や金属バットに頼った打ち方ではないように私には見えた。その証拠に奥川投手の緩いカーブを一度ためながらバックスクリーンにホームランを放ったし、甘いボールの仕留め方やファールの仕方のレベルが高い。守備などはまだ課題もあるようだが、これだけの素材だけにきちんと鍛え上げられる球団に入れば面白い存在となれるだろう。

奥川投手は井上選手に打たれたような甘いカーブが課題となるだろう。高校野球レベルではあのタイプのパワーカーブを投げておけばほとんどのバッターは打つことができず、智弁和歌山戦などは苦労して三振の山を築いた一方で、井上選手は一旦ためて打つことができた。ストレートのタイミングで狙いつつ、この打ち方ができるかどうかが分かれ目であり、プロの世界ではただのこのボールだけを続けているだけでは苦しい。このボールに「加えて」カットボールやスライダーのような質のボールが必要になってくるだろう。もっとも、奥川投手ほどのセンスや球速があれば習得は全く難しくない。

智弁和歌山・黒川史陽、池田陽佑、習志野・飯塚脩人に感じたポテンシャル

奥川投手にタイブレークで破れた智弁和歌山は打線がよく黒川史陽選手などは特に才能を感じた。以前の智弁和歌山打線はややもすると体が入りすぎた金属バット用の打ち方で奥川投手のようなタイプには手も足も出なかったが、OBのプロの指導などで少し改善されたように感じた。

タイブレークで最後は力尽きたエースの池田陽佑投手もフォームがなめらかで150キロ近い速球とカッターやスライダーなど素晴らしいボールを投げており抜群のセンスの持ち主である。さらに力をつけていけばプロ入りも見えてくるだろう。

他には2回戦で敗退した習志野の飯塚脩人投手も素晴らしいポテンシャルを感じた。大学野球で活躍するという夢をかなえ、さらなる成長を遂げてプロでの投球を見たい投手である。

大船渡・佐々木朗希は、大谷翔平と双璧をなす日本野球史上最高レベルの逸材

そして、岩手の予選で姿を消した大船渡の佐々木朗希投手について最後に触れておきたい。

190cmの長身で長い手足と柔らかいフォームで最速は163キロを誇り、フォークは千賀滉大投手にも匹敵するほどの落差や回転数の少なさを感じ、スライダーも私が評価するスラット型スライダーを投げており、そのポテンシャルは桁違いである。大谷翔平投手(ロサンゼルス・エンゼルス)と双璧をなすといえる、日本野球史上最高レベルの逸材だろう。

もっともまだ発育段階で怪我が多く、その扱いには難しさもつきまとう。プロでは焦らずと育てられるノウハウを持つ球団でじっくりと育成できるといいだろう。

「球数問題」の難しさは、勝利と選手保護のトレードオフ

球数制限や起用法について触れておきたい。

そうした扱いの難しさを伴う佐々木投手の起用法は物議を醸し、野球評論家の張本勲さんとダルビッシュ有投手(シカゴ・カブス)の論争、問題提起でも話題となった。

そもそもの問題として、野球には残念ながらある種のトレードオフがあるように思う。勝利と選手保護のトレードオフである。佐々木投手のような圧倒的な投手を短い期間でどんどん使って完投させていけば、佐々木投手の身体はむしばまれる一方で、短期的な勝利にはつながりやすくなる。温存した岩手大会決勝でも登板していたら、もしかしたら勝って甲子園に出場できていたかもしれない。しかし、それでは以前までと変わらない。選手の身体を守りつつ、控えの投手もつくり、全員が輝ける環境をつくる必要がある。佐々木投手も心のどこかには大阪桐蔭の誘いを断って中学時代から一緒にやっているメンバーと決勝を戦って甲子園に出たいといった気持ちも少しはあったことだろう。大舞台や甲子園での経験は将来には必ずや役に立つし、国民的なスターにもなれる。競技レベルの向上とともに人気を得るには、アマチュア時代からの実績や人気、ストーリーが欠かせない。奥川投手らとの投げ合いや大船渡が本大会に出場していたらどれくらいまで行ったかを想像してみた人も多いことだろう。

4回戦で194球も投じてしまったことが根本の原因としてあるが、佐々木クラスの投手の後を投げる投手のプレッシャーもあるので難しい。やはり、高校野球も甲子園まで見据えるのなら逆算しながら複数の投手をつくってエースを温存しながらも勝ちを拾っていきつつ、投手を起用する運用の概念が必要だろう。ダルビッシュ投手が掲げる「誰でも輝ける環境を」といった理念はそうした起用も可能とする。思えば、昨年の100回大会の金足農もエースの吉田輝星投手(日本ハム)がほぼ一人で最後まで投げ抜き、スタメンも固定するチームだったが、大阪桐蔭との決勝でついに力尽き、吉田が交代してサードの打川和輝選手が登板したが、かなりいいボールを投げていた。控え投手としての練習も積んでいたら面白かったかもしれないとも思わされた。

エースの柿木蓮投手(日本ハム)だけでなく、二刀流の根尾昂選手(中日)と横川凱投手(巨人)の3枚投手を用意して運用していた大阪桐蔭に負けたのはある意味必然であり、理想としては大阪桐蔭のように投手を複数育成して運用できるといいだろう。ある意味においては高校野球の継投は最も難しいのかもしれない。

タイブレークで目立った送りバントの失敗

また、投手の腕を守るためにタイブレークが導入されたが、どのチームも判を押したように送りバントをしては失敗する作戦を繰り返すミスが目立った。特に表の攻撃のチームは得点を上げれば有利となるし、打ってアウトになっても左打者は引っ張れば進塁打となる可能性もあるのだから、もう少し打っていってもいいだろう。相手が予想していることを予想通りやるだけでは想像を超えるような結果を得ることは難しい。

もっとも私はバントや盗塁といった小技を否定しているわけではなく、むしろ適切に使う必要があると繰り返し述べている。ただ、得点確率や得点期待値といった数字のみで無意味というのではなく、本当に必要な場面で相手が警戒する中で決めきる能力や相手が予想しない場面で実行できる判断力や精神面が不可欠である。昨年の夏の甲子園で見せた金足農の2ランサヨナラスクイズなどはその極みであるといえるだろう。

また、酷暑の中で熱中症対策として水分の補給などはしっかりと行われていたとのことであったし、ベンチ裏はクーラーなどで意外と涼しくもあるらしい。智弁和歌山対星稜の試合では熱中症を起こしかけていた奥川投手に対して相手チームの智弁和歌山の選手が熱中症対策のタブレットを渡すといったスポーツマンシップに則った「高校野球らしい」一瞬もあった。

いろいろな意見が出る高校野球。批判されがちな高野連も少しずつ動き出したり必要な対策を打ち出してもいる。少しずつ古い野球から次の時代への一歩を歩み始める、過渡期のようなものを感じた101回目の夏の甲子園だった。

<了>

日本野球界に忍び寄る「消滅危機」はどうすれば止められる? スポーツ大国ドイツからの提言

星稜・奥川恭伸が併せ持つ、高校生離れの技術、クレバーさと、「忘れたくない」純粋さ

「球数制限」がもたらす技術向上の可能性 星稜・奥川恭伸が示した、現代野球の理想像

佐々木朗希の登板問題に見る「高校野球の古い価値観」 日程緩和は根本的な解決策でない

高校野球の旧態依然は本当に“変わっていない”? 強豪校に見える確かな「変化」

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成

2026.02.20Opinion -

フィジカルコーチからJリーガーへ。異色の経歴持つ23歳・岡﨑大志郎が証明する「夢の追い方」

2026.02.20Career -

「コーチも宗教も信じないお前は勝てない」指導者選びに失敗した陸上・横田真人が掲げる“非効率”な育成理念

2026.02.20Career -

ブッフォンが語る「ユーヴェ退団の真相」。CLラストマッチ後に下した“パルマ復帰”の決断

2026.02.20Career -

名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持

2026.02.13Career -

WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏

2026.02.13Business -

新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」

2026.02.12Business -

「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断

2026.02.12Career -

女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割

2026.02.10Career -

なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性

2026.02.10Business -

技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方

2026.02.09Training -

ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ

2026.02.09Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education