「走り込み」で持久力アップは短絡的? まず取り組むべき「正しいフォーム」とは

これまで多くのプロサッカー選手を輩出している國學院久我山高校サッカー部。同校でコンディショニングコーチを務める三栖英揮は「スポーツ現場にトレーニングプログラムを機能させるシステムがない」ことに気づき、久我山でその仕組み作りに取り組んだという。そこで彼らが身につけた「正しいフォーム」とは?

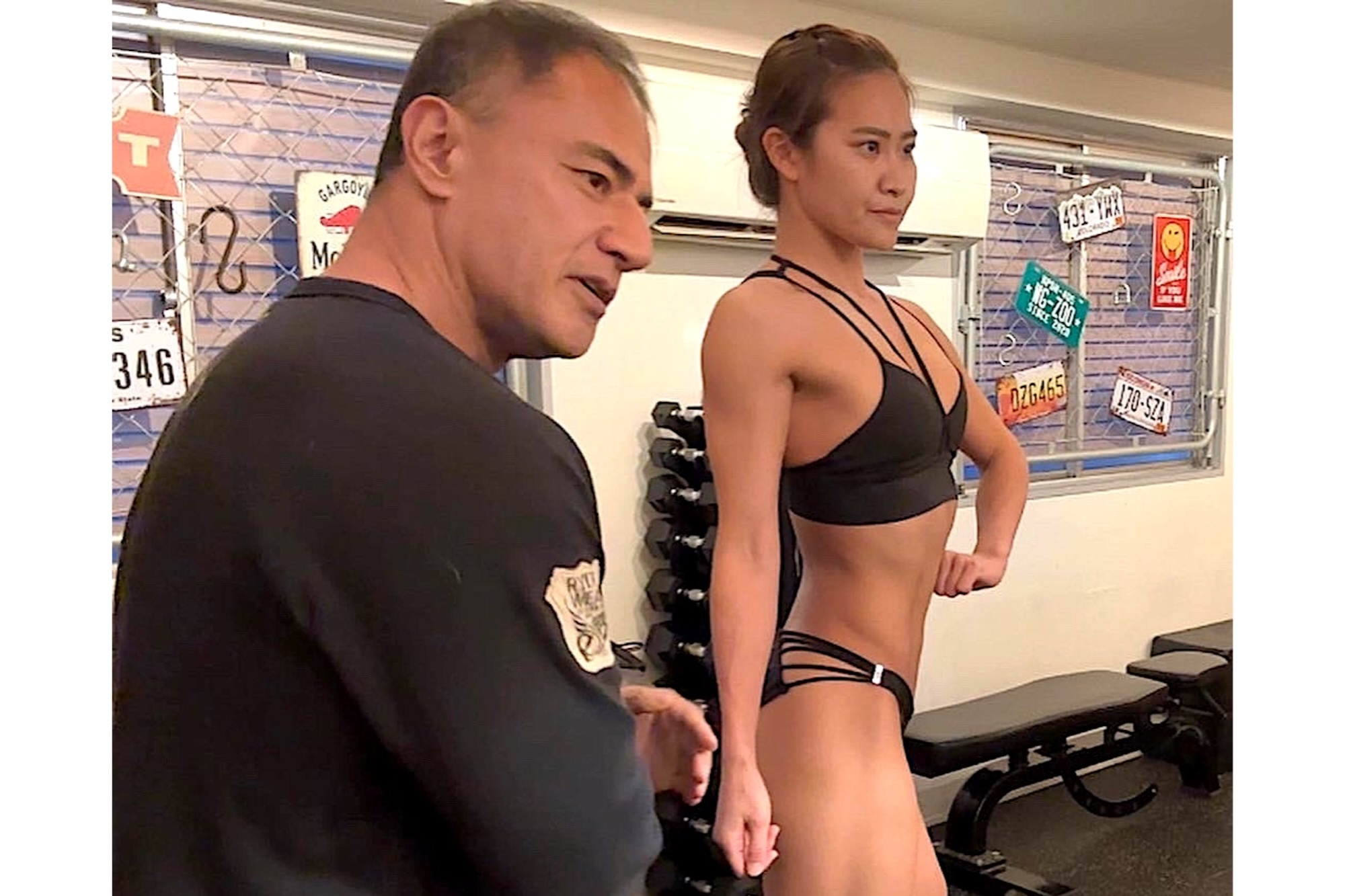

(インタビュー・構成・撮影=木之下潤、写真=Getty Images)

正しいフォームを身につけたらケガが予防できる

――9シーズンもの間、國學院久我山高校サッカー部を指導された清水恭孝さんを昨年取材したとき、「正しいフォーム」にこだわっていらっしゃいました。

三栖:フィジカルトレーニングは、最終的には競技パフォーマンスの向上がなければ意味がないと考えています。フィジカルトレーニングを含め、すべては人間の体で起こっていることなのでトレーニングプログラムにつながりがなければ競技パフォーマンスには表れません。トレーニングプログラムは「エネルギーシステム(持久力)」「ストレングス(筋力)」「スピード」「ムーブメント(動作)」と分けることができますが、これらのプログラムは決して独立したものではありません。

筋力が向上することで、走るスピードは向上し、走るスピードが向上することでエネルギーシステムは改善します。動作はより正確な速さ(スピード)を要求することで高いパフォーマンスへとつながります。このようにフィジカルトレーニングはプログラムとしては分類することができますが、相互に影響しあってパフォーマンスを決定しています。

それぞれのプログラムは「正しいフォーム」によってつながりを持ちます。正確な動作は、必ずそのベースには適切な関節の可動性、安定性があります。大切なのは一つひとつのプログラムを競技パフォーマンスとつなげていくことです。ただプレーを見て、どこかのストレッチを見て「君はここが硬いから」と指摘しても選手にもコーチにも響きません。

例えば、ここの柔軟性がこのプレー中のバランスを崩す要因になっていると、競技パフォーマンスと体の構造につなげてあげたらトレーニングの取り組み方は変わります。動作(可動性/安定性)、スピード、筋力はすべてがつながっています。例えば、ランニングフォームの崩れなどは筋力の柔軟性の低下から関節の可動域に制限が生じ、その関節に関与する部位の安定性が低下するなど、必ず原因となる問題があります。

なぜランニングフォームが崩れているのか? ストレッチプログラム、スタビリティトレーニング(体幹を安定させるトレーニング)は正しいフォームで行えているのか? トレーニングプログラムの実施方法の問題点とつなげてあげることで、日々のトレーニングと競技パフォーマンスとの関係性を感じるようになります。そういうアプローチを続けることで、当然トレーニングへの取り組みの精度が上がっていきます。私たちが共通して意識しないといけないのは、正しいフォームです。

――三栖さんのトレーニングデザインは「正しいフォーム」で一本化されているわけですね。100近くあるプログラムが正しいフォームにつながり、それぞれが持久力、筋力、スピード、動作と要素が区分けされています。

三栖:そうですね。フィジカルトレーニングで最初に考えるべきことは、コンディションのコントロールです。コンディション不良はケガにつながることなので、最優先すべきはケガを最小限に抑えることです。筋肉の柔軟性やそれぞれの関節の可動性・安定性など、人間が本来持っている身体機能を改善、維持させることがケガの予防につながります。

例えば、股関節の可動性が低下している選手が、相手のボディコンタクトを受け、バランスを崩したとします。バランスを保つためには、股関節で不足している可動性を隣接する部位である、腰部(腰椎−骨盤帯)や膝関節で補うことになります。ただ、そのバランスを保つためにそれらの部位に大きな力を発揮することが要求されるわけですが、当然大きな負担がかかるわけです。それで、ケガの発生リスクが高くなってしまうわけです。

ケガの予防とは、このようなリスクを最小限に抑えることです。つまり、それぞれの関節の可動性を維持し、安定性を向上させるトレーニングプログラムが「予防プログラム」になります。私の中では、そのプログラムにあたるモビリティ(可動性)やスタビリティ(安定性)のトレーニングは、基本動作のベースにもなっています。正確でバランスのとれた動作とは「それぞれの関節の正常な可動性があり、それらを安定して行うことができる」とういう意味です。

持久力のトレーニングは必要以上には実施しない

――要は、正しいフォームを決める要素、土台を形成しているものが「ケガ予防」にもつながっていると?

三栖:その通りです。正常な関節の可動性を維持するためには、筋肉の柔軟性は必須です。安定性の向上のためには、コアスタビリティ(体幹)やバランストレーニングが重要になります。私の中では、このような予防プログラムを正しいフォームで行うことが、ケガの予防になり、さらには競技パフォーマンス向上の土台になります。なぜなら人間の身体はすべてがつながって有機的に動いているからです。私はケガの予防のトレーニングを部分的に落とし込んでいるわけではなく、ケガをしにくい体作りが予防だと捉えています。

先ほど、競技パフォーマンス向上を目指すプログラムには「エネルギーシステム(持久力)」「ストレングス(筋力)」「スピード」「ムーブメント(動作)」があることをお伝えしました。

繰り返しますが、これらは「正しいフォーム」によってすべてがつながっています。ただ私は持久力のトレーニングを必要以上には実施しません。なぜなら正確な動作とそれを支える筋力を向上させながら練習や試合を行っていけば、不足している持久的な要素を補填できると考えているからです。私はそのような設計でプログラムを用意しています。久我山では、清水さんともそういう話をしながらプログラムを作っていきました。

――素人考えですが、持久系のトレーニングは必要以上にやる必要はないと思っています。毎日、真剣に目の前のトレーニングに取り組んでいれば十分だと考えています。

三栖:一概には言えませんが、もし選手が正しいフォームで最後の苦しい時間帯にまだ走れるだけの筋力があったとしたら、心肺機能などの能力は試合を行うことで向上していくはずです。だから、フィジカルトレーニングとして優先的にプログラムすべきなのは、正しいフォームで走り切るための筋力トレーニングです。

試合でバテてるからと、とりあえず走り込みをさせるという考えはあまりにも短絡的です。試合の最後までスプリントができる能力があれば、持久力は練習や試合を行うことで向上します。一昔前は「試合で走れなかったから」と起きた現象に対する改善として「走り込みをさせる」というアプローチをしていましたが、この効果が検証されることもなく、ただやっている感がありました。私がこの仕事を始めた20年前は日本中どこでもあった話だと思います。

必要なものを必要なだけ。

私にとってトレーニングプログラムの究極は何もやらないことです。選手がケガをせずにパフォーマンスが向上すれば、フィジカルトレーニングは必要ありません。しかし、現実にはそんなことありませんので、試行錯誤しながらプログラム作成しながらサポートしてきたわけです。

日本にはフィジカルトレーニングの仕組みがない

――職業柄、私も多くのトレーナーに取材をします。どの方も似たような考えを持ちながらも得意部分を強調されます。三栖さんはトータルコーディネート的な視点でトレーニングをシステム化し、客観性を持ってアスリートに向き合っています。このような考えに至った経緯、もしくは理由はなんなのでしょうか?

三栖:目の前にいる選手をコーチの方々と一緒に少しでも成長させようと必死で取り組んできた中で自然と考えるようになっていきました。よく「得意分野はなんですか?」という質問を受けます。いつも「ありません」と答えます。私は、得意なものがないのが長所。例えば、コア(体幹)だけに特化した指導をしたら、もっとバリエーションを多く提示できるトレーナーは他にいると思います。私がスプリントトレーニングをするなら、陸上のコーチが指導したほうがより効果が出ると思います。いま振り返ると、無意識にスポーツ選手のフィジカルトレーニングに対して何かアンバランスさを感じていたのかもしれません。

なぜ日本人は「これ!」というトレーニングしかやらなくなるのか?

この仕事を始めて違和感を持っていたのは、フィジカルトレーニングが競技パフォーマンス向上をサポートするために存在しているのに、なぜか流行りのプログラムが話題に上がるとみんなそればかりをやろうとします。そして、時間が経つと「あれ、最近あのトレーニングあまりやってないな」というようなことが以前からよくありました。「あのトレーニングはここに良さがあったのに……」と思うことも多々ありました。

スポーツ現場にトレーニングプログラムを機能させるシステムがない。

この部分に気づいたんです。オペレーションシステム(OS)がなければ、パソコンやスマホにどんなアプリケーションを入れても機能しません。「日本には、トレーニングをオペレーションするシステムのようなものが必要なのでは?」と考えるようになりました。スポーツ現場にトレーニングのOSのようなシステム(仕組み)があれば、過去活用されなくなったプログラムもインストールするところさえ間違わなければ選手のために機能するのではないかと考えたのが10年くらい前です。ちょうど清水さんから久我山にお誘いを受ける前くらい。

フィジカルトレーニングはプログラム優先ではなく、システム優先なんです。

久我山高校サッカー部で何をやりたかったか。それはシステムを作りたかったんです。私がいなくては機能しないトレーニングではなく、さまざまなトレーニングプログラムが機能する仕組みを作りたい。例えば、どこかのチームのトレーニングを見たとします。ある選手に「僕はこんなトレーニングをしているんですけど、どうですか?」と聞かれたときにトレーニングのシステムがあれば、「そのトレーニングはこのプログラムと同じ効果が期待できるから、何曜日に実施してみたら」とコミュニケーションをとることができます。その後に「もし不具合が起きたら、またその時に検証しましょう」というやり方にできるんです。

私は、世の中にあるトレーニングプログラムで間違っているものはないと思っています。

ただそのプログラムが機能する仕組み、システムがなければそれが意味のないもの、場合によっては逆効果をもたらす可能性すらあります。もし効果的に感じられるプログラムで現在のシステムに合わないと思ったら、そのプログラムを外すのではなく、システムをアップデートしてそれを導入すべきだと、私は考えています。システムを作る上で重要なことは、「変えられること」と「変えられないこと」の選別です。そして、「変えられること」に対してどのような時間軸で考えるのかが大切です。

短期的なのか、長期的なのか。

だから、現状、日本のアスリートがどんな環境でトレーニングをしているのかをしっかりと把握することが重要です。部活動中心なら、部活にあったトレーニングシステムを作らないと機能しないでしょうし、Jユースでも、Jクラブでも、他のスポーツでも同じだと認識しています。

<了>

【前編】國學院久我山の躍進を支えるフィジカル論 プロ輩出のカギは定量的に括らない「個別性」

【後編】「流行りや話題性に流されない」國學院久我山が取り組む「戦略的フィジカルトレ」とは?

なぜ高校出身選手はJユース出身選手より伸びるのか? 暁星・林監督が指摘する問題点

部活動も「量から質」の時代へ “社会で生き抜く土台”を作る短時間練習の極意とは?

[高校サッカー選手権 勝利数ランキング 都道府県対抗]昨年王者・青森山田の青森は2位。1位は??

PROFILE

三栖英揮(みす・ひでき)

1978年生まれ。Dr.ARMS with 箕山クリニック所属。株式会社M’s AT project代表取締役。日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナー、日本トレーニンク指導者協会認定トレーニング指導者。現在、鹿児島ユナイテッドFC、國學院久我山高校サッカー部のコンディショニングコーチ、スフィーダ世田谷FCのコンディショニングアドバイザーを務める。過去には日本オリンピック委員会強化スタッフ(2005〜2012年)、 FC琉球のコンディショニングコーチ(2017〜2018年)なども歴任。学生からプロまで幅広い年代のサッカーチーム、またさまざまなスポーツのフィジカル指導を行う。自身も選手としてブラジルにサッカー留学の経験を持つ。

この記事をシェア

KEYWORD

#INTERVIEWRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

即席なでしこジャパンの選手層強化に収穫はあったのか? E-1選手権で見せた「勇敢なテスト」

2025.07.18Opinion -

なぜ湘南ベルマーレは失速したのか? 開幕5戦無敗から残留争いへ。“らしさ”取り戻す鍵は「日常」にある

2025.07.18Opinion -

ダブルス復活の早田ひな・伊藤美誠ペア。卓球“2人の女王”が見せた手応えと現在地

2025.07.16Career -

ラグビー伝統国撃破のエディー・ジャパン、再始動の現在地。“成功体験”がもたらす「化学反応」の兆し

2025.07.16Opinion -

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

コツは「缶を潰して、鉄板アチッ」稀代の陸上コーチ横田真人が伝える“速く走る方法”と“走る楽しさ”

2025.05.23Training -

「週4でお酒を飲んでます」ボディメイクのプロ・鳥巣愛佳が明かす“我慢しない”減量メソッド

2025.04.21Training -

減量中も1日2500キロカロリー!? ボディメイクトレーナー・鳥巣愛佳が実践する“食べて痩せる”ダイエット法

2025.04.18Training -

痩せるために有酸素運動は非効率? 元競技エアロビック日本代表・鳥巣愛佳が語る逆転の体づくり

2025.04.16Training -

躍進する東京ヴェルディユース「5年計画」と「プロになる条件」。11年ぶりプレミア復帰の背景

2025.04.04Training -

育成年代で飛び級したら神童というわけではない。ドイツサッカー界の専門家が語る「飛び級のメリットとデメリット」

2025.04.04Training -

専門家が語る「サッカーZ世代の育成方法」。育成の雄フライブルクが実践する若い世代への独自のアプローチ

2025.04.02Training -

海外で活躍する日本代表選手の食事事情。堂安律が専任シェフを雇う理由。長谷部誠が心掛けた「バランス力」とは?

2025.03.31Training -

「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果

2025.03.28Training -

Jクラブ最注目・筑波大を進化させる中西メソッドとは? 言語化、自動化、再現性…日本サッカーを強くするキーワード

2025.03.03Training