坂本勇人を育てた鬼軍曹・金沢成奉の“改心”。甲子園の呪縛と対峙した「ブレない」信念 ~高校野球の未来を創る変革者~

坂本勇人(巨人)は高校時代、手のつけられないヤンチャ坊主だった。だが高校時代の恩師のおかげで“自立”できるようになり、今や2000本安打を達成するなど球界を代表する選手になった。

常に選手たちと正面からぶつかり、時に鬼監督といわれるほど厳しい練習を課すことで知られたその恩師、金沢成奉(せいほう)は、コロナ禍に揺れた2020年、自らの指導者としての力量の限界を突き付けられた。だからこそ立ち返った原点。「俺はもうブレることはない」、力強く宣言した信念を聞いた。

(インタビュー・構成・撮影=氏原英明)

指導歴26年の名将・金沢成奉すら無力さを思い知った、2020年の高校野球

教師の目的とはなんだろう。

スポーツ指導者はなんのために、存在するのだろう。

2020年のスポーツ現場は新型コロナウイルスの感染拡大の影響をもろに受け、指導に関わる多くの人たちはそう自問自答したという。目標に掲げていた大舞台の開催が困難になり、絶望の淵にひんした教え子たちを前になすすべがなかったからだ。

目指す舞台がなくなれば、その競技をやる意義を見いだせなくなる。

それが本当に事実として起きているのなら、これほど悲しいことはない。新型コロナウイルスの蔓延がスポーツ界に与えたのは、これまで覆いかぶさり隠れていた悲劇なのかもしれない。

高校野球を指導して26年になる明秀日立(茨城)の指揮官・金沢成奉も、そんなジレンマに苛まれた指導者のうちの一人だ。

前任の光星学院(現八戸学院光星/青森)では坂本勇人(巨人)らを育て、8度の甲子園出場。現職でも、細川成也(DeNA)、増田陸(巨人)をプロに送り出した。2018年には明秀日立を甲子園初出場に導いている。そんな高校野球界きっての名監督ですら、自らの無力さに現実を見たという。

「甲子園のために」と言えば…が通用しなかった1年

「たかだか、甲子園がなくなっただけで、この喪失感はなんだろうって思ったんですよね。僕らがなぜ、野球の指導をやっているのか。野球を通じて人間形成をする、社会に役立つ人間をつくるというのがわれわれの指導をする目的であったはずなのに、甲子園が中止になると、何もかもを失ったような気持ちになっていた。僕らはいつの間にかそっちのほうへ向かっていたのかなと」

そっちのほう――

金沢はあえて、そういう言い回しをした。

本来の指導者としての目的とは違うほう。それは、つまり、勝利至上主義、甲子園絶対主義の方向だという意味であろう。

金沢は続ける。

「もちろん、親御さんから子どもたちを預かっている以上、甲子園に行きたいという夢をかなえてあげなければならないというのはあります。しかし、いつからか甲子園に行くこと、勝つことが全てというふうになってしまっていた」

「甲子園」を口にすることでさまざまな試練を選手に課していく。

長時間練習は当たり前。体を大きくするトレーニングを強いる。学校生活も粘り強さにつながるからと、授業中の居眠りを許さない。全ては「甲子園のために」と言えば、選手たちはついてきたものだった。

「勝つために頑張ることが、人間育成にとって重要なこと」だが…

それは金沢のみならず高校野球の指導者の大方がそうなのだが、明秀日立では、コロナ禍によって甲子園の中止が決まると、1割の選手がやる気が出ないとグラウンドに顔を出さなくなったのだった。

「甲子園」を口にして言い聞かせることができていた金沢の神通力が効かない。それはつまり、金沢の指導者としての力量がその程度のものだったという現実を突き付けたのである。

金沢は唇をかみ、言葉に力を込めた。

「勝つために頑張るということが人間育成にとっては非常に必要なことで、勝つために努力をし続けることって、子どもたちが自らの力でどのように考えて、どのように行動し、その起こった結果に対して責任を取るか。これを僕は“自立”と言っているのですが、これまでは確実にできてきたんですよ。しかし、コロナ禍において、甲子園という目標がなくなって、それでも最後までやり抜くことを求めようと思った時に、どうやって導くのかという問題に直面したのです」

「野球で、人生が変わる」。坂本ら教え子たちに伝えてきたこと

1995年に光星学院で指導を始めた金沢の評判は東日本地区きっての鬼監督だった。

かつては西の上甲正典、藤田明彦。東では群を抜いて厳しい指導をすることで金沢は知られていたが、そんな中にあっても他の監督にはない立ち位置があったのもまた事実だった。

それは坂本の指導でも知られたように、どんなヤンチャ坊主でも、育て上げることができる手腕があったことだった。

「手がつけられないようなヤンチャ坊主は金沢に預けろ」

そんな評判になっていた。それこそ「伊丹一のワル」として知られた坂本を育てた手腕にこそ、金沢の指導者としてのアイデンティティーはある。

「実は坂本と同じ学年のキャプテンも奈良県一のヤンキーだったんですけど、多くの大人はそういう子どもたちを遠ざける。厄介者と判断して、手を触れない。でも、僕がずっと思ってきたのは、彼らのエネルギーの大きさです。ヤンチャなやつっていうのは、大人や社会への反発じゃないですか。そんな子ども、そう多くはいないですよね。そこは魅力の一つなんですよ。もちろん、そんな選手たちを怒ったりするのは労力が要るんですけど、それと同時に、坂本らに僕が伝えてきたのは、『野球で、人生が変わる』ということでした」

「仲間思いで負けず嫌い」の性格に賭けた、坂本の強制送還事件

坂本とのサクセスストーリーはいくつもある。最も有名なのが、地元への強制送還事件だ。

高校1年冬のことだった。年末年始の休暇を長く取る光星学院では選手たちは地元へ帰省する。長い自由な時間を過ごすわけだが、坂本が当時、年を明けて初日の練習にやってくると、あろうことか鼻にピアスをつけていた。金沢の厳しい指導から一時、羽を伸ばしたことで楽しい場所があることを知ってしまったのだろう。

金沢は坂本の異変にすぐに気が付いた。

「集合の時に、いつも前に並ぶのは上級生で、下級生、特に坂本は後ろにいることの方が多かったのに、この時は一番前にいた。そして、鼻にはピアスをしていた。ブチ切れそうになったんですけど、賢い坂本の狙いはすぐに見えましたね。この場で僕に切れさせて『辞めてやる』って、そんな気なんだろう、と。そこでは何も言わず、監督室に一人で来させました」

金沢は坂本にすぐに荷物をまとめさせ地元へと帰らせた。怒鳴りもせず、飛行機代を出してやるからと、突っぱねることなく送り出したのだ。そして、上空にいる頃を見計らって、坂本の家族に電話をかけた。

今は何を言っても無駄だということを確認し、こんなところにいてええんか、野球で花を咲かせるんちゃうかという話を周囲からしてくれるよう頼んだのだ。光星学院のチームメートからも同様にだ。金沢は「仲間思いで、負けず嫌い」の坂本の性格に賭けたのだった。

すると、1週間後、坂本はグラウンドに戻ってきた。

「あんなヤンチャなやつはいなかった。本当に野球で人生を変えよった」

金沢はどんな取材でもこの話をするが、いつも言うのは「ここから坂本の野球人生が始まった」というエピソードである。

ヤンチャな男のエネルギーが野球一本に向くとすさまじく強かった。自分の行動に責任を取るようになった坂本はほぼ自立ができていた。

金沢は言う。

「あんなヤンチャなやつはこれまでにもいなかった。普段のノックから僕とけんかしているような感じでしたからね。『ランナーを殺せ殺せ』って言っているんですけど、いかにも僕に向かっているような口調で、『殺すぞ、ボケー』って毎回、ノックを受けるたびに言っていましたね。でも、坂本を見て思うんですよね。あんなヤンチャやったやつが、4万人の前でプレーをして、ファンを喜ばせている。2000本安打を達成して花束を持っていた時は感慨深かったです。野球で人生を変えよったなぁ、と」

「甲子園がないと選手を奮い立たせられないのは問題やなと」

常に選手と真正面がぶつかってきたのが金沢の指導だった。だから、どんなヤンチャ坊主であろうが、問題を抱えていようが、育て上げる自信はあった。

ところが、コロナ禍においての金沢はあえいでいたのだ。坂本を説き伏せてきたものでは通用しないほどの大きな壁にぶち当たっていた。

「モチベーションとして甲子園を目指すのはいいことだと思っていましたけど、あるべきものがなくなった時に、それが全てだったようなことになってしまったんですよね。甲子園がないと選手を奮い立たせられないのは問題やなと気付かされましたね」

そこで金沢が立ち返ったのが指導者の原点だった。

大人の本気の姿勢を見せるしかない。それまで練習には始まってから行くことが多かったが、誰よりも早くにグラウンドに来て、整備をして水まきをするようになった。それまでの金沢は遅れてグラウンドに来ることで存在感を見せる。いわば、勝つチームの監督像をチームの中に生み出すカリスマを演じていたのだ。

これではいけない。甲子園がなくても、最後の大会まで一緒にやり切ろうじゃないかという本気の姿勢を見せた。もちろん、戦う限り「3年生全員で」という方針も打ち出した。練習ではレギュラーと補欠の分け隔てはなく、試合では全て3年生で戦うことを約束した。

気付かぬうちに毒されてしまった、甲子園という呪縛。「もうブレない」

そうして、全ての部員がそろってからの明秀日立は強かった。

茨城県の代替大会はベスト4で打ち切りとなったものの、「今までで一番強いチームができた」という実感が金沢にはあった。

その背景には勝つことに執念を燃やすことではなく、3年生を全員出場させる。最後まで一生懸命頑張ってきた選手の成長を待つという姿勢に変えた途端、これまでの指導では経験したことがない大きな光が見えてきたのだ。

「今まで試合にも出したことないような選手が二塁打を打って、ベース上でガッツポーズをしているのを見た時は、本当に泣きそうになりました。『勝ちたい、勝ちたい』という思いだけが俺の全てやったんやろうな、と。親の気持ちになりました。試合中に選手を応援している自分がいたんですよね。試合の勝敗を度外視して戦いを楽しむ空間がありました」

おそらく、金沢は坂本の時も、コロナ禍の苦しみを乗り越えた今も、「本気度」の中身はそれほど変わらないだろう。選手と本気で心からぶつかっていく信念はずっと同じだが、「甲子園で勝つこと」を目指していくうち、それが思わぬ方向へと移り変わってしまっていたのだろう。

これは全国の指導者たちが直面した、コロナ禍で明らかになった事実ではなかったか。

「甲子園」という呪縛が高校野球の指導者にはあり、気付かぬうちに毒されてしまっていたのではないだろうか。

「俺はもうブレることはない」

金沢はそう力強く宣言した。その眼は力強かった。

甲子園という病から抜け出した鬼軍曹がそこにはいた。

<了>

ダルビッシュ有が否定する日本の根性論。「根性論のないアメリカで、なぜ優秀な人材が生まれるのか」

巨人・坂本勇人が人知れず背負い続けた6年間の重圧。日本一奪還へ、キャプテンの矜持

「一生野球ができなくなってもいい」菊池雄星が涙した甲子園の光と闇。後に明かした本音と矛盾

高校野球に巣食う時代遅れの「食トレ」。「とにかく食べろ」間違いだらけの現実と変化

高校野球はいつまで「負けたら終わり」を続けるのか? 今こそ甲子園至上主義の終焉を

「甲子園に行くために練習するわけじゃない」秋山翔吾、知られざる少年時代の成長秘話

[高校別 ドラフト指名ランキング]大阪、神奈川、埼玉の三つ巴を制したのは?

PROFILE

金沢成奉(かなざわ・せいほう)

1966年生まれ、大阪府出身。1995年に光星学院(現八戸学院光星)の監督に就任、春夏通算8度の甲子園出場に導く。2010年からは総監督として指導し、2011年夏から3季連続の準優勝を果たした。2012年秋に明秀日立の監督に就任、2018年春の選抜出場に導く。坂本勇人(巨人)、田村龍弘(ロッテ)、北條史也(阪神)など、これまでに数多くのプロ野球選手を育て上げた。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成

2026.02.20Opinion -

フィジカルコーチからJリーガーへ。異色の経歴持つ23歳・岡﨑大志郎が証明する「夢の追い方」

2026.02.20Career -

「コーチも宗教も信じないお前は勝てない」指導者選びに失敗した陸上・横田真人が掲げる“非効率”な育成理念

2026.02.20Career -

ブッフォンが語る「ユーヴェ退団の真相」。CLラストマッチ後に下した“パルマ復帰”の決断

2026.02.20Career -

名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持

2026.02.13Career -

WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏

2026.02.13Business -

新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」

2026.02.12Business -

「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断

2026.02.12Career -

女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割

2026.02.10Career -

なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性

2026.02.10Business -

技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方

2026.02.09Training -

ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ

2026.02.09Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

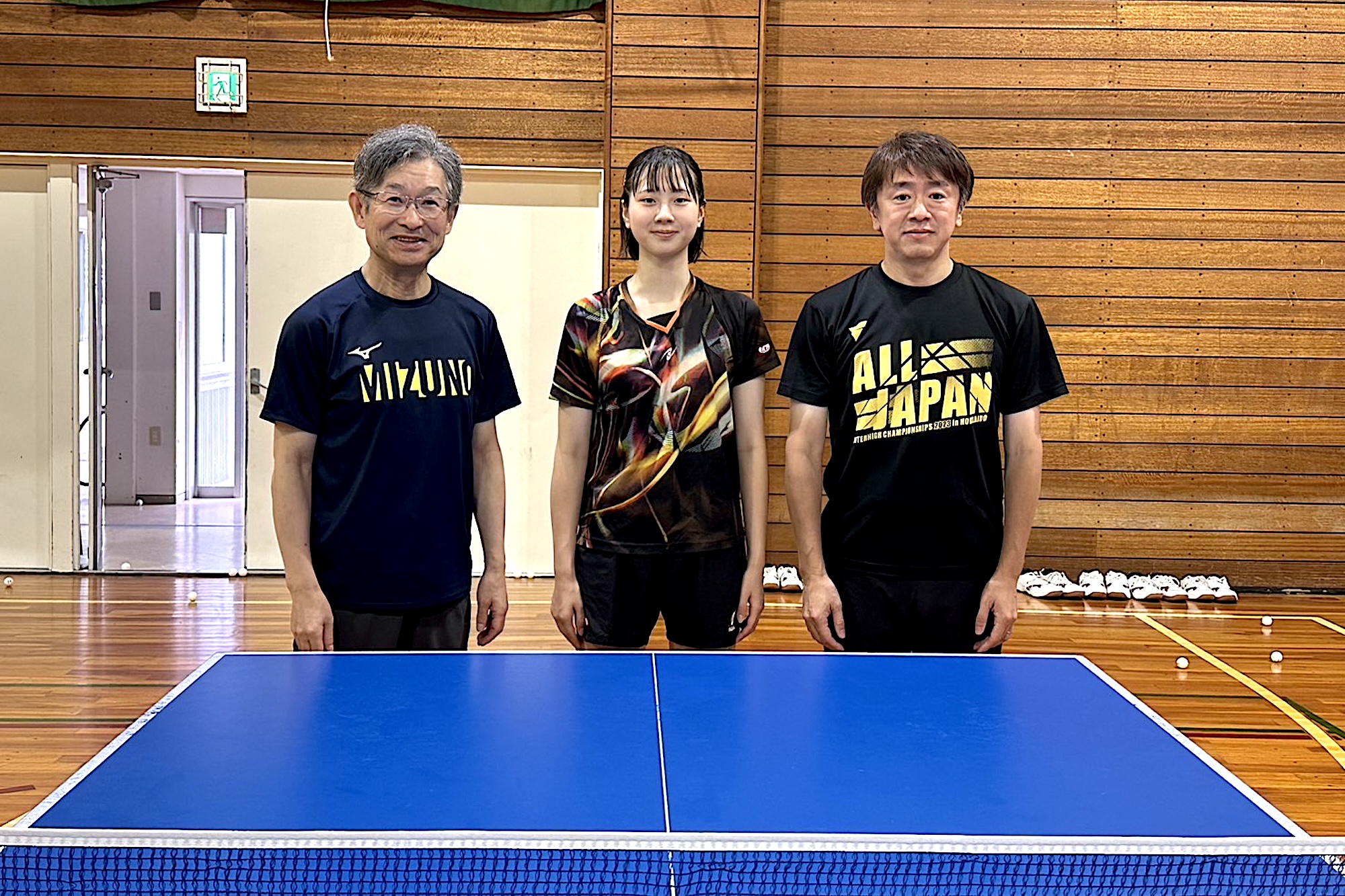

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education