東京五輪・柔道の最多金メダルの陰に“経営の神様”? 共通点が導くドラッカー3つの教え

ビジネス書を読んでいて「これってスポーツの指導や個の成長においても大事なことだ」と感じることは多々ある。「自身が何者か内省する」「弱みに目をつぶり強みを伸ばす」「変化を受け入れてその先頭に立つ」――。これらはすべてビジネスにおいてもスポーツにおいても欠かせない要素だ。生前の“経営の神様”ピーター・F・ドラッカーから直接マネジメントについて指導を受け、現在は事業家・教育者・研究者として活動しながら母校上智大学サッカー部監督として学生スポーツチームの運営にも関わる藤田勝利は、スポーツ界における名将・名選手と、ドラッカーの教えには共通点が多いと指摘する。

(文・写真提供=曽根圭輔)※写真左が曽根圭輔氏、右が藤田勝利氏

スポーツ界でも実践される“経営学の父”ドラッカーのマネジメント術

「経営の神様」「マネジメントの父」と称されるピーター・F・ドラッカー。彼の組織マネジメントや個人成長に関する理論や思想は、世界中の経営者やビジネスパーソンに影響を与え続けている。

スポーツ界においても例外ではないようだ。アメリカ・クレアモント大学院大学の「ドラッカー・スクール」で生前のドラッカーから直接指導を受け、サッカー指導者(現・上智大学サッカー部監督)でもある藤田勝利さんは「日本の優れたアスリートや指導者は知ってか知らでかドラッカーの手法を実践しているケースが多い」と説明する。

藤田さんの著書『新版 ドラッカー・スクールで学んだ本当のマネジメント』(日経BP)の中でも紹介されているドラッカーの“言葉”を挙げながら、結果を残すスポーツ指導者のマネジメントやアスリートのセルフマネジメントについて探っていく。

男子柔道・史上最多の金メダル獲得の理由 井上康生が問うたものとは?

ドラッカーの言葉①

「自分の『外』ではなく、『内』をマネジメントする」

=井上康生(柔道)

――今夏の東京五輪では、柔道日本代表が男女合わせて9個の金メダルを獲得する大活躍でした。特に男子は2012年ロンドン五輪で史上初の金メダルゼロの屈辱から、2016年リオデジャネイロ五輪で全階級メダル獲得を経て、今大会は過去最多の金メダル5個。男子チームの大きな成長の背景には井上康生監督の指導がありました。井上監督は常日頃から選手たちに「自分(自身)はどう思っているのか」と問うたそうです。自分自身の内側を意識する重要性についてはドラッカーも語っています。

藤田:まさしくそうですね。私がドラッカー・スクールで最初にドラッカーの講義を受けた時、彼が最初に発したのが「Remember who you are.(あなたは何者か思い起こしなさい)」という言葉でした。自分自身は何を目指している人間で、どんな価値観やこだわりがあり、どのような強みをどう生かしたいか。その根本を問うものでした。ドラッカーが伝えたいのは、「まず自分の内側をマネジメントすることで、結果として自分の外にある成果をつかめる」という「セルフマネジメント」に関する原則だと、私はその話の中で理解しました。

ドラッカーの言葉と同じように、井上監督は「どう思うのか」「どうなりたいか」と問い続けることで、選手たちの考える力を養い、自律した強さを育てたように思います。井上監督自身のこれまでの挫折経験やさまざまな研究から見いだした活路なのでしょう。

――男子73キロ級で金メダルを獲得した大野将平選手が試合後に残した「自分は何者なのか証明するために戦うことができました」とのコメントはとても印象的でした。

藤田:はい、私も柔道の日本選手が勝利した瞬間の冷静な姿が印象的でした。ガッツポーズをして大きく喜ぶわけでもなく、表情をほとんど崩しませんでした。周囲ではなく、自分自身と向き合っているのが感じ取れる場面でした。

――日本のスポーツの育成現場において、考えや理想を熱心に聞いてくれる指導者はそう多くない印象です。特に学生スポーツでは、逆に「ああしろ、こうしろ」と指示を出しがちです。

藤田:少年スポーツを見ていると、子どもたちに罵声に近いような言葉を浴びせる指導者もまだまだいますね。萎縮させてしまうので、ドラッカーの考えとは真逆ですね。見直していくべきだと思います。

井上監督のように内省を促すことで、選手のセルフマネジメント力が育ちます。セルフマネジメントは結局のところ目標設定能力だと思いますので、自らこうなりたいという方向に向かって日々取り組めるようになっていくうえで大事です。プロ野球の松坂大輔投手が大切にしているのが「目標がその日その日を支配する」という言葉。横浜高校時代に監督から教えられたそうです。また、メジャーリーグで大活躍中の大谷翔平選手が花巻東高校時代の監督の勧めで使っていた「マンダラート」という目標設定シートも話題になりました。選手が内省する機会をつくる指導者の存在は非常に重要だといえます。

「得意を大得意に」岡田武史さんが実践した“ドラッカーの手法”

ドラッカーの言葉②

「強みの上に築く」

=岡田武史(サッカー)

――藤田さんが著書の中でも強調されているドラッカーの言葉の一つが「強みの上に築く(Build on your strength)」です。ビジネスやスポーツのジャンルを問わず、弱点・欠点ばかりを指摘する上司や指導者というのは多いと思います。弱点を克服するよりも強みを伸ばしたほうが圧倒的にパフォーマンスが上がるというロジックはシンプルですがとても共感しました。強みを磨いていくドラッカーの手法をスポーツ界でも実践している指導者はいますか?

藤田:ドラッカーは「不得意を並にするよりも得意を大得意にするほうが早いし、成果につながりやすい」と言っています。そういった強みを生かす指導で頭に浮かぶのは、元サッカー日本代表監督の岡田武史さんですね。例えば、岡田さんは当時 “ボンバーヘッド”こと元日本代表の中澤佑二さんに対して、苦手の足技の克服よりも、得意のヘディングを徹底的に磨くように指導しました。卓越した強みを徹底的に磨くことで、不得手と感じている技術の水準も自然に高まってくるという意図だったそうです。ちなみに岡田さんはドラッカーの本をよく読んでいるみたいです。

それからプロ野球の北海道日本ハムファイターズでダルビッシュ有投手を、東北楽天ゴールデンイーグルスで田中将大投手を投手コーチとして指導した佐藤義則さん。佐藤さんは長所をひたすら伸ばす指導方針で、彼らが世界的な一流投手になる筋道をつくったといわれています。佐藤さんはのちのインタビューで「ダルビッシュ投手や田中投手のクラスでも、コーチとして修正したい点は頭の先から足の先までたくさんあった。しかし、欠点をすべて直している時間なんてない。だから、彼らの持つ非常に優れた点を伸ばすことに集中した」と話しています。

――そうはいっても、弱みについても言及したくなってしまうのは人間のさがです。

藤田:もちろん短所をすべて放っておいてよいわけではないと思いますが、指導する際には伝え方は大切ですね。印象に残っているのは、元サッカー日本代表監督のアルベルト・ザッケローニさんが吉田麻也選手に試合中の集中力の欠如を指摘した際の話です。まず、吉田選手の足技やフィジカルなど長所を数多く挙げ「プレミアリーグで3本の指に入る実力がある」と評価したうえで、課題を伝えたそうです。名将と呼ばれる海外指導者はそのように人をやる気にさせるコミュニケーションがうまい。一方、日本では欠点から指摘する、または欠点しか指摘しない指導者がまだまだ多いと感じています。

私がポジティブ心理学コーチングという資格を取った際に、アメリカの大学教授に「人材の弱みにはどう対処すればいいか?」と質問しました。教授はこう答えました。「船が時間通りに目的地へ到着するという大きな目的に支障がなければ、不具合=弱みをいったんそのままにするだろう。ただし、沈没の恐れがあるならば修理するはずだ」。つまり彼が伝えたかったのは、目的に対して致命傷にならなければ弱みにはある程度目をつぶっていい。人の弱みを直すのは、船に例えればプラスマイナスゼロの通常運転の状態に戻すことにすぎず、それが指導者にとって最重要なことではない、ということでした。より大切なのは、持っている能力や強みを最大限に生かして、価値を生み出すことです。「個体の強みや長所をいかに生かすか」がマネジメントにおいてもっとも重要で、それはスポーツにも共通すると思います。

松井秀喜&イチローが語った、コントロールできるものとできないもの

ドラッカーの言葉③

「変化はコントロールできない。できるのはその先頭に立つことだけ」

=松井秀喜(野球)

=イチロー(野球)

――「一流」と呼ばれるアスリートには、その技術力もさることながら卓越した人間力を強く感じませんか?

藤田:はい、真に一流といわれたアスリートは、技術力以上に自分で考える力や発見する力を強く感じます。イチローさんや松井秀喜さんなどはもう哲学者ともいえますよね。ドラッカーの有名な言葉で「変化はコントロールできない。できるのは変化の先頭に立つことだけである」というものがありますが、実は松井さんも著書『不動心』で「自分でコントロールできることだけに集中するだけです」と話しています。イチローさんも「相手が絡むことに関してコントロールすることは不可能」と過去に述べています。最初の話と重なりますが、やはり内省や内観をする中で我が道に集中しているのです。

このドラッカーの言葉は、「自己革新」というテーマともつながっています。「相手の攻め方がこう変わってきて嫌だ」「競技のトレンドがこう変わってきているのが気になる」「マスコミがこのように報道するのが気になる」など、自分の“外”で起きることを気にしても、ほとんどの場合そういった外部の変化を自分の意のままにコントロールすることはできませんよね。できるのは、変化を受け入れて、さらにその変化の「先頭」に自ら立つことに集中することだけです。ドラッカーは、人並外れた成果やイノベーション、自己革新を起こす人に共通するのはそのような思考だと指摘しました。まさに、松井さんやイチローさんが実践されていたことだと思います。

本稿では、ドラッカーの3つの言葉からスポーツにおけるマネジメントやセルフマネジメントについて考えた。ここで取り上げたのはほんの一部だが、ドラッカーの声に耳を傾ければ、スポーツ指導者やアスリートにとって学びになる考え方がまだまだありそうだ。

<了>

[アスリート収入ランキング2021]首位はコロナ禍でたった1戦でも200億円超え! 社会的インパクトを残した日本人1位は?

日本スポーツ界で遅れる“放映権ビジネス”の最新事情。米国との決定的な差とは?

「一流と二流の差を分けるのは…」井上康生が語る「勝ち続ける組織とリーダー」の哲学

屈強に見えるラグビー選手も…大坂なおみ問題提起の「メンタルヘルス」誤解と実情

なぜ日本人選手は「負けたら謝る」のか? 誹謗中傷が“選手の本音”を奪う憂慮

PROFILE

曽根圭輔(そね・けいすけ)

1977年生まれ、神奈川県出身。Story Design house GM、XPJPプロデューサー。広告代理店等でスポーツマーケティングなどの業務に従事。i-NNOディレクター。週末はラクロスをこよなく愛し、育成年代のサッカーコーチ。グロービス経営大学院MBA、スポチュニティ・アンバサダー。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

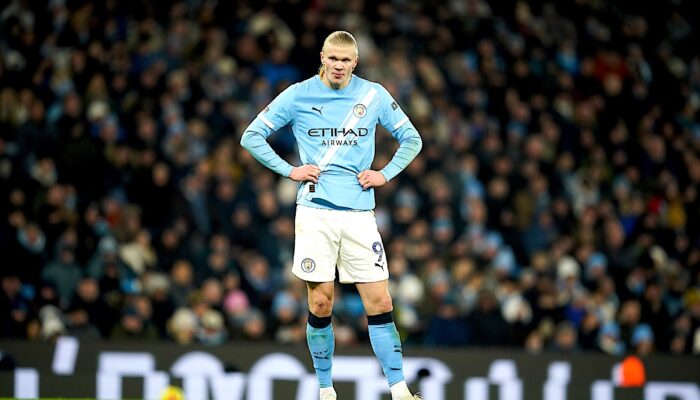

ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件

2026.01.23Career -

ペップ・グアルディオラは、いつマンチェスターを去るのか。終焉を意識し始めた名将の現在地

2026.01.23Career -

世界最高GKが振り返る「ユヴェントス移籍の真実」。バルサ行きも浮上した守護神“ジジ”の決断

2026.01.23Career -

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

SVリーグ女子の課題「集客」をどう突破する? エアリービーズが挑む“地域密着”のリアル

2025.12.05Business -

女子バレー強豪が東北に移転した理由。デンソーエアリービーズが福島にもたらす新しい風景

2025.12.03Business -

「守りながら増やす」アスリートの資産防衛。独立系ファイナンシャル・アドバイザー後藤奈津子の信念

2025.09.12Business -

アスリートは“お金の無知”で損をする? 元実業団ランナーIFAが伝える資産形成のリアル

2025.09.10Business -

「学ぶことに年齢は関係ない」実業団ランナーからIFA転身。後藤奈津子が金融の世界で切り拓いた“居場所”

2025.09.08Business -

全国大会経験ゼロ、代理人なしで世界6大陸へ。“非サッカーエリート”の越境キャリアを支えた交渉術

2025.08.08Business -

「月会費100円」のスクールが生む子供達の笑顔。総合型地域スポーツクラブ・サフィルヴァが描く未来

2025.08.04Business -

将来の経済状況「不安」が過半数。Jリーグ、WEリーグ選手の声を可視化し、データが導くFIFPROの変革シナリオ

2025.07.25Business -

久保建英も被害にあった「アジア系差別」。未払い、沈黙を選ぶ選手…FIFPROが描く変革の道筋

2025.07.24Business -

アジア初の女性事務総長が誕生。FIFPRO・辻翔子が語る、サッカー界の制度改革最前線

2025.07.23Business -

“1万人動員”のB3クラブ、TUBCの挑戦。地域とつながる、新時代バスケ経営論

2025.07.22Business -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business