「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

北海道の名門・駒大苫小牧高校卓球部の1年生が、2025年インターハイで旋風を巻き起こした。全国8強入りを果たした高橋美羽を筆頭に、女子ダブルスでも1年生ペアが16強入り。ノーシードから勝ち上がった彼女たちはなぜここまで急成長を遂げられたのか。その背景には、中学卓球のレジェンド・大橋宏朗の招聘と、小林正佳監督の「育成哲学」があった。

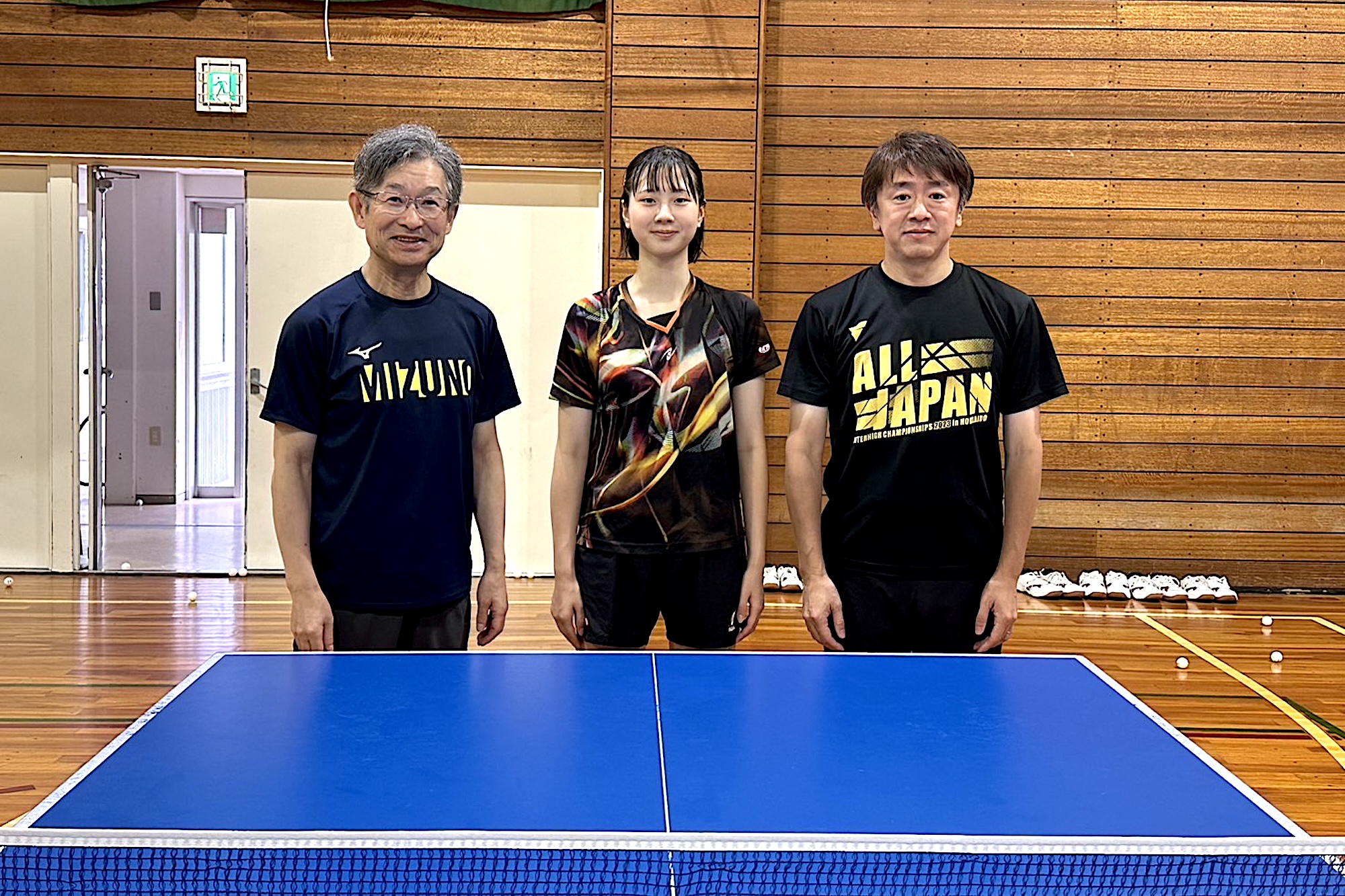

(文=本島修司、写真提供=駒大苫小牧高校卓球部)※写真向かって左から大橋宏朗、高橋美羽、小林正佳

旋風を巻き起こした駒大苫小牧高校の躍進

全国高校総体2025。7月31日~8月4日に、山口県のJ:COMアリーナ下関で5日間にわたって行われたインターハイ卓球競技。この大会で、一人の1年生がブレイクした。

駒大苫小牧高校の高橋美羽、1年生のカットマンだ。ノーシードの身から全国各地の強豪を次から次へと撃破。大逆転の試合も演じながらベスト8に食い込み話題となった。

この躍進の陰には、駒大苫小牧高校がこの4月から取り入れた「秘策」が関係している。

2025年の春から中学卓球のレジェンドと呼ばれる大橋宏朗を指導者として招き入れ、全体の指揮を執る小林正佳と共に2人態勢に変化を遂げたのだ。同時に、男女が一緒に練習をする時間も増やした。

その4カ月後に開催されたインターハイで旋風を巻き起こしたのが、高橋美羽を中心とした全国的な駒大苫小牧高校卓球部の躍進だ。女子ダブルスでは、高橋と同じく1年生の小林芽生・近田彩梨ペアがベスト16に食い込んだ。

何が駒大苫小牧高校を「北海道で最も強い高校」から「全国でもトップの位置に迫る高校」へと一変させたのか。

駒大苫小牧高校卓球部・小林監督が、中学卓球のレジェンドを“投入”した「狙い」と「戦略」に迫った。

「一般入学」で卓球部を志望する生徒が多い理由

小林正佳監督は、北海道の高校卓球界において「最高の指揮官」と称する声も多い存在だ。

自身の高校時代にはジュニアを2連覇し、2年時には一般もタイトルを取っている。また、インターハイではシングルス、ダブルス、団体でベスト16入りした実績を持つ。しかし、指導者としての評価はそれをはるかに上回っている。

1998~2018年まで、函館大学付属有斗高校で監督を務め上げたのち、函館TACTIVE(タクティブ)に移籍。当時、全国的に快進撃を続けていた卓球スクール「タクティブ」において、北海道での立ち上げスタッフの代表格として大車輪の活躍をしたことでも有名な人物だ。

このタクティブ移籍時の出来事が、今の小林監督の「卓球との向き合い方」や「方向性」を作り上げたのかもしれない。

今でも生徒に、「将来は卓球だけでは生活ができないこと」や、「卓球は人生の土台」と教える、教員としてだけではない「社会人」としての顔も持つ。

そこには、スポーツの名門私立高校にありがちな「卓球さえ強ければいい」といった雰囲気は存在しない。北海道で圧倒的な強さを誇りながらも、「推薦入学」だけではなく「一般入学」で駒大苫小牧高校の卓球部を志望する生徒が多いことが、何よりの証拠だ。

小林監督が駒大苫小牧の監督に就任したのは、4年半ほど前になる。当時、状態がいいとは言いがたかった駒大苫小牧卓球部を4年間で立て直した。

着目したのは、大橋宏朗の「対話がベースの指導力」

そして新たに小林監督が2025年に行った改革。“投入した起爆剤”と言える存在が、中学卓球のレジェンド大橋宏朗を指導者として招き入れたことだった。

小林監督がまず真っ先に挙げたのが、大橋監督の「対話がベース」の指導力だという。

「私が函館有斗高校に勤務していた時代に、大橋先生が近隣の上磯中学校の顧問を務めていたこともあり交流がありました。その頃から「いつか一緒に」という思いがありました。何より一緒にやることで『私自身が大橋先生から学べる』と思いました」と言う。

「その指導法は独特で、そして魅力があります。生徒との徹底的な対話がベースなのですが、対峙することで生徒が何でも話せるようになる。普段から『素を出せる』というレベルになっていきます。実際に大会でも、例えば今大会のインターハイのような大舞台に初めて立つ1年生でも、大橋先生がベンチにいると“ホーム”のような雰囲気になります」

大橋監督は中学卓球で、関わった学校を全国大会へ導いてきた。とはいえ中学卓球と高校卓球の違いもあるだろう。その上で「あえて中学卓球から取り入れるべきポイント」はあるのか。

「そもそも、中学卓球、高校卓球、プロの卓球。それら全部に「同じこと」が言えます。それは『選手の実力以上のプレーを引き出す力』と『その気にさせる力』です。それを圧倒的な対話力から引き出せる存在が大橋先生でした」

中学卓球、高校卓球、プロの卓球。そこに大きな垣根はないと判断し、膨大な数の中学生を「その気にさせて」勝たせてきた大橋監督に声をかけた。

高校卓球となれば、中学卓球とは違い筋力の差が出てくる。パワーや技術面で中学卓球を上回るのは当然のこと。しかし、アスリートの「メンタル強化」や「向上心の持ち方」は、どの世代でも変わらないはずという小林監督の狙いが、いきなり成績に反映された形だ。

中学スポーツと高校スポーツ、その違いとは?

大橋宏朗監督は、八雲中学校と上磯中学校で卓球部の顧問を務めたのち、教頭・校長となって多くの教育現場に立ってきた。同時に「関わった中学校の卓球部を必ず全国大会へ行かせてしまう」ということでも名高い人物だ。

アメリカ・オハイオ州のコロンバス日本語補習校での勤務経験もあり、その際にも現地アメリカのクラブで卓球の指導をした経歴も持つ。

現在は小林監督のオファーに応えて、駒大苫小牧高校で数学の教諭となった。

大橋監督は、小林監督から話があった時、どう感じたのか。

「高校卓球にはもともと興味がありました。いつか携わってみたい、インターハイという青春の代名詞の舞台を目指して指導してみたいと思っていました」と言う。

秘めていた思いが実現した。その上で、中学卓球と高校卓球の違いをこう語る。

「中学卓球の部活動では、ラケットって何?というまったく初心者の中学1年生と、小学生の頃からクラブでかなり仕込まれてすでに選手となっている中学1年生が同時に入部します。高校卓球を教えることになった時、そうした苦労はないだろうと思っていました」

しかし、すぐに別な苦労に直面する。

「駒大苫小牧高校あたりになれば、確かにみんな、ある程度は優れた経験者の入部が多いのは事実です。しかし、思っていたのと少し違ったのは『みんな卓球を知らないこと』です」

卓球を知らないとは、どういうことなのか。

「技術面はできている子が多いです。ただ、なぜ今、攻撃を打ったのか、逆になぜ今打たないのか。そういった『考え方のコツ』のようなもの、私から見ると『中学卓球で身につけてくるべきこと』が少し不足している選手が意外にも多いことに気がつきました」

中学卓球で身につけるべきだったこと――。つまり、大橋監督がいることでそれを高校入学の早い段階で「埋めてしまう」ことができる。小林監督の狙いはこんな形でも機能している。そして自身の「対話力」については、一つのキーワードを挙げた。

「『納得解』というのを大事にしています」

“なっとくかい”とは、何か。

「最終的に『これが正解』だと教えないようにしています。高校生が自分で『納得できる答え』を出せるような対話をすること。これが、選手ではない伴走者である自分の役目ではないかと思っています」

自分で答えを出す力を養うこと。スポーツだけではなく、高校生の将来にも役に立ちそうな志向だ。

生徒たちが「実感できていること」とは?

突如、インターハイで全国的に注目される存在になった1年生、高橋美羽は、現在の駒大苫小牧高校卓球部をこう語る。

「穏やかだけど意識の高い部活です。ワンパターンの練習だけではなく、今やりたい技術を伝えると、多球練習のメニューも豊富に作ってくれる。何より指導者からの『圧』のようなものがないので、『やらされている感』がないです」

そして大橋監督のことを「担任の先生でもあるので、部活のこと、学校のこと、進学のこと、時に不満まで、全部いつでも相談できる先生です」とも言う。対話による指導は教室でも行われている。そのことは彼女に、将来に向けてこんな気持ちを芽生えさせた。

「何になるかを決めないで大学に行くことはないです。私の卓球の目標は日本一です。それと同じように。大学は“将来これになる”と目標を決めて行くものだと思っています」

「卓球は人生の土台」と言う“小林イズム”は、大橋監督という存在を通じてより深く浸透していると言えそうだ。

令和の時代にアジャストする「強い名門私立高校」

これまでも、完璧な仕切りと隙のないアドバイスを飛ばすことで、北海道の高校卓球で最高の指揮官と呼ばれてきた小林監督。

そして独自の対話力で、選手を「その気にさせて」悩みや課題をも引き出して『納得解』への糸口を作り出してしまう“マジック”を繰り出す大橋監督。

2人の綿密な勝つための戦略は、すべては生徒のため。何より時代に合った環境作りのために行われている。

「高校卓球で結果を出せたら、後のことは知らない」といった姿勢がいっさいないこと。

生徒の将来を見据えた卓球との関わり方を念頭に置いていること。

この2つの強靭なストロングポイントが、今、多くの卓球をプレーする中学生が「駒大苫小牧高校で卓球をしたい」と口にする現象につながっている。

「卓球はあくまで人生の土台」と言い切り、2人の監督が将来のことも見据えて取り組んでくれることは、逆に「無心で卓球に打ち込める安心感」を生み出す。これが好循環を生む。

競技の強さを極める、厳しい練習が待つ名門私立高校。しかしそこには、たくさんの選手たちの笑顔と「自分は将来も大丈夫」という確信が溢れている。

令和の時代にアジャストした2人の名将に導かれた駒大苫小牧高校の選手たちが、インターハイで歓喜の頂点をつかみ取る瞬間が、きっと、まもなくやってくるだろう。

<了>

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

ダブルス復活の早田ひな・伊藤美誠ペア。卓球“2人の女王”が見せた手応えと現在地

なぜ日本女子卓球の躍進が止まらないのか? 若き新星が続出する背景と、世界を揺るがした用具の仕様変更

張本智和、「心技体」充実の時。圧巻の優勝劇で見せた精神的余裕、サプライズ戦法…日本卓球の新境地

なぜ今の子供は「卓球」を選ぶのか?「地味」から一転「親子人気」勝ち得た4つの理由

この記事をシェア

RANKING

ランキング

まだデータがありません。

まだデータがありません。

LATEST

最新の記事

-

中国に1-8完敗の日本卓球、決勝で何が起きたのか? 混合団体W杯決勝の“分岐点”

2025.12.10Opinion -

サッカー選手が19〜21歳で身につけるべき能力とは? “人材の宝庫”英国で活躍する日本人アナリストの考察

2025.12.10Training -

なぜプレミアリーグは優秀な若手選手が育つ? エバートン分析官が語る、個別育成プラン「IDP」の本質

2025.12.10Training -

ラグビー界の名門消滅の瀬戸際に立つGR東葛。渦中の社会人1年目・内川朝陽は何を思う

2025.12.05Career -

SVリーグ女子の課題「集客」をどう突破する? エアリービーズが挑む“地域密着”のリアル

2025.12.05Business -

女子バレー強豪が東北に移転した理由。デンソーエアリービーズが福島にもたらす新しい風景

2025.12.03Business -

個人競技と団体競技の向き・不向き。ラグビー未経験から3年で代表入り、吉田菜美の成長曲線

2025.12.01Career -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

『下を向くな、威厳を保て』黒田剛と昌子源が導いた悲願。町田ゼルビア初タイトルの舞台裏

2025.11.28Opinion -

柔道14年のキャリアを経てラグビーへ。競技横断アスリート・吉田菜美が拓いた新しい道

2025.11.28Career -

デュプランティス世界新の陰に「音」の仕掛け人? 東京2025世界陸上の成功を支えたDJ

2025.11.28Opinion -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education -

部活の「地域展開」の行方はどうなる? やりがい抱く教員から見た“未来の部活動”の在り方

2025.03.21Education