痩せるために有酸素運動は非効率? 元競技エアロビック日本代表・鳥巣愛佳が語る逆転の体づくり

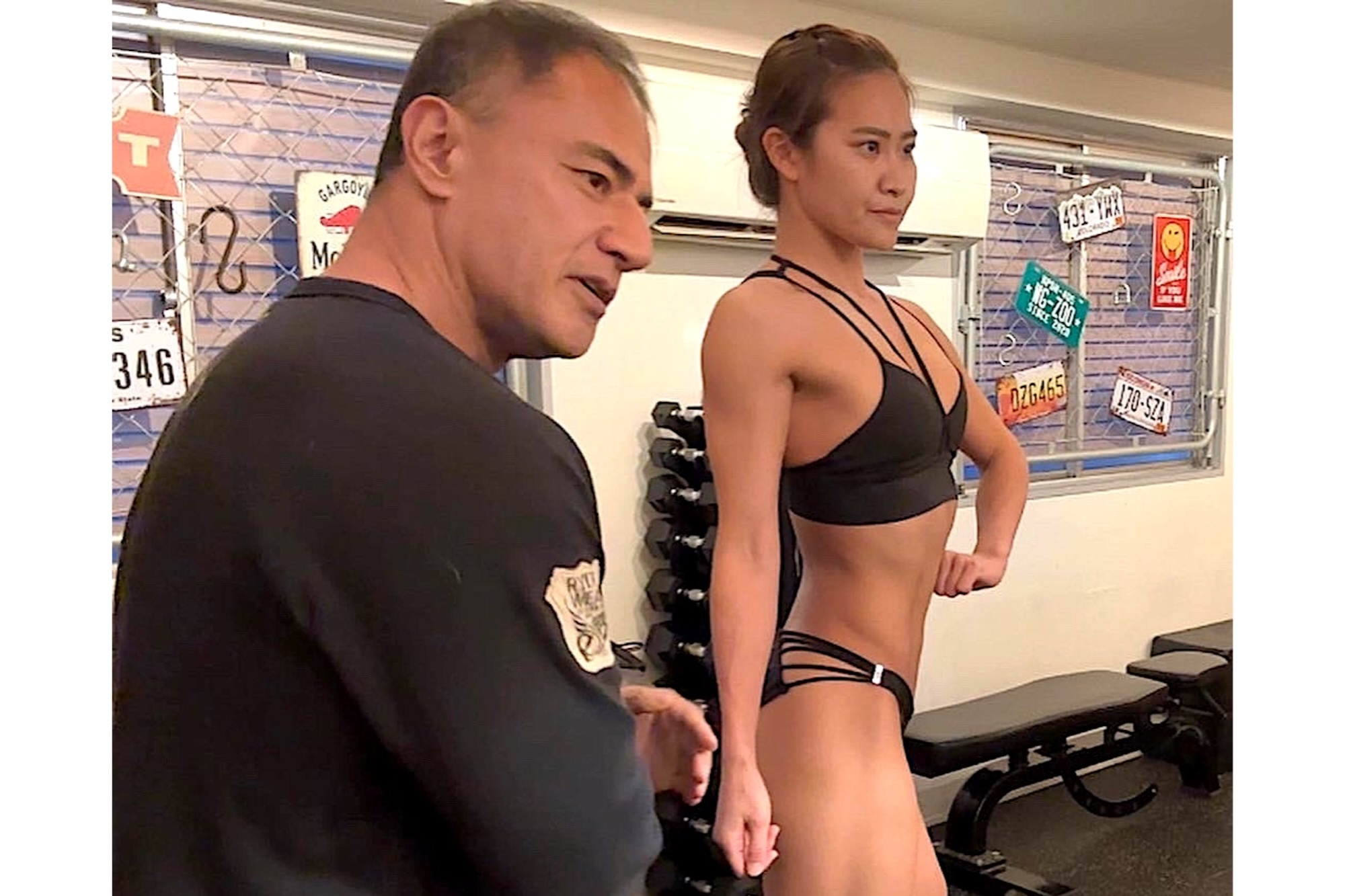

元競技エアロビック日本代表の鳥巣愛佳さんは、ダンスやスパルタンレースなど多彩な競技を経て、現在はBIKINI競技選手として活動しながら、ボディメイクトレーナーとしても活躍している。師と仰ぐボディビルダー・山本義徳氏のもとで、ダイエットとボディメイクの理論を学び、自ら大会に出場することでその成果を実証。自身が経営するパーソナルトレーニングジムやSNSを通じて、正しいダイエットの知識と経験を発信している。競技人生のユニークな転機や、体づくりの極意について話を聞いた。

(インタビュー・構成=松原渓[REAL SPORTS編集部]、写真提供=鳥巣愛佳)

競技エアロビックからBIKINIへの転身。学び直しで固めた理論

――鳥巣さんはボディビルの選手として大会に出場しながら、パーソナルジムを経営し、YouTubeチャンネルでもトレーニングや食事のことなどを発信されています。どんな方がジムにいらっしゃるのですか?

鳥巣:私が女性ということもあり女性ばかりと思われがちですが、お客様の7割が女性、3割男性と意外と男性もいらっしゃいます。

OLやサラリーマン、主婦の方はもちろんですが、医師や管理栄養士など健康や食事に関わる専門的なお仕事に就かれている方達も知識のアップデートのためにご入会頂いております。

指導しているトレーナーである私がお酒を飲み、しっかり食べているのであれば、私にもできるのでは?と「独学でダイエットをしてきたがリバウンドを繰り返してしまう」「他のジムに入会していたがまったく痩せない」「会食ばかりで環境的にダイエットは無理と決めつけていた」といった方々から、“駆け込み寺”のような存在として相談いただくことが多いです。

――目標設定はどのように行っているのでしょうか?

鳥巣:理想の体型や在り方は人それぞれです。まずは「どんな体が自分にとって健康か」「どうありたいか」をしっかりと対話をしながら探っていきます。

私のSNSや発信を見た上でお問い合わせをいただくケースが主なため、ちまたに溢れている「とにかく細くなりたい、脚を棒のようにしたい」といった極端なダイエットが現実的ではないことを理解してくださっている方が多いですね。そのため目標設定でお客様とトラブルになるケースは少ないです。稀にですが薬を使って楽して痩せたいとか、アイドルのような細さに憧れる方もいらっしゃいますが、なぜそれが良くないダイエットなのか、その人に合う骨格と健康的な体とは何かを、納得していただけるまで丁寧にお話させて頂いています。

――鳥巣さんのSNSでは、「食べちゃダメ」という発想ではなく、「これはOK」と伝える発信が印象的です。

鳥巣:そうですね。ストレスがあると痩せなくなってしまうので、「食べて痩せる」「お酒を飲んでも大丈夫」といったアプローチを心がけています。ただし、その裏にはきちんと医学的・理論的な根拠があり、正しい知識に基づいた提案をしています。

鳥巣:ダイエットを頑張っていても痩せなくなってしまう理由の中で、ストレスは大きな要因の一つといわれています。脳のコンディションは体に直結して反応が出ます。そのためストレスフリーの大切さを伝える意味でも、「食べて痩せる」「お酒を飲んでも大丈夫」といったわかりやすいキャッチフレーズで発信することを心掛けています。

従来の一般的な“ダイエットの常識”とは真逆のことを言っているわけですから、驚かれる方や批判的な意見を持たれる方もそれなりにいらっしゃいます。しかしその発信の裏にはきちんと理論的な根拠があり、正しい知識と経験に基づいた行動です。

その事実を皆様に伝えたいという想いから、自分が食べて飲む姿をリアルタイムで見ていただき、その上で私の体の変化の過程も赤裸々に公開しています(笑)。

――競技エアロビックで日本一になったこともあるそうですね。

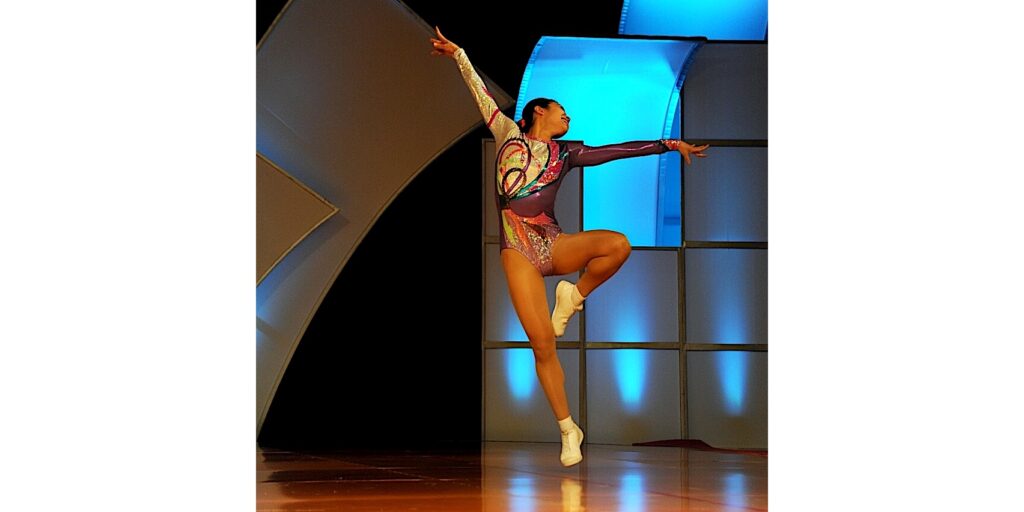

鳥巣:はい。親の影響もあり、子どもの頃に競技エアロビックをはじめました。大学時代には全日本選手権で優勝、世界大会にも出場し、大学卒業後はその肩書きと経験を武器にインストラクターとして独立しました。しかし、依頼をいただいたジムでレッスンを受け持つと、日本一の肩書きがあっても「集客ゼロ」ということが多々ありました。肩書きがあればフィットネスの世界で稼げると思っていた当時の私は、集客力が弱いのであれば別の競技に挑戦をして更に肩書きを増やそうと、スパルタンレースやクライミング、ランニングなどの競技にチャレンジをしました。

――その後スパルタンレースでも優勝されたりとチャレンジしたスポーツを通じて様々な可能性があったと思いますが、ボディビル競技に転身されたきっかけは?

鳥巣:ブログを書いたりYouTubeを始めたり中途半端に試行錯誤をしていた時期に、私の会社のオーナーでもある上司に出会ったのがきっかけです。「トレーナーとして成功していきたいなら、一から正しいダイエットの食事法を学んで自分自身がボディメイクのコンテストで結果を出しなさい」とアドバイスをいただきました。いわゆる“使える筋肉”から “見せる筋肉”への転向なので、当時の私の周りにいた業界仲間からは批判の嵐でした。私自身も正直、戸惑いや抵抗はありました。

しかし、正しい知識を学べば学ぶほど、“使える筋肉”が正義だと信じてきた自分の知識や指導方法の浅はかさに愕然としました。自分が否定していた“見せる筋肉”側の人たちの方が、圧倒的な知識量でお客様に向き合い、結果も出させていたのです。そのレベルの差を痛感したタイミングで上司のつながりを通じ、山本義徳先生にご指導いただくことになります。このきっかけが自分の進む道が確信に変わった瞬間でした。山本先生の膨大な知識や理論に触れることで「ボディビルはこんなに健康的で楽しい競技であり、体の知識をしっかり身につけることでトレーナーとしてもお客様への向き合い方が変わるんだ」と心から感じました。この経験をお客様や他のトレーナーに伝える手段の一つとして、コンテストの結果で証明することにこだわりつつ、ジムの運営やトレーナーの育成にも力を入れています。

ケガをせず、体質も改善。数字よりも「見た目」を重視する理由

――ボディメイクが自分に合っていると感じた理由は?

鳥巣:私自身の体験ですが、正しい知識のもと食事内容を整えトレーニングをするようになってから、ケガや病気をしなくなったのが一番の驚きです。私はずっと運動漬けの生活をしていたので、疲労やストレスがたまりやすく体も浮腫み、酸化も進んでいたように思います。当時の写真や動画を見ると顔もパンパンで痩せているはずなのに太って見えます。

生理痛やPMS(月経前症候群)も軽くなりました。筋トレも週に3回程度しかしていません。昔よりも圧倒的に運動量は減っていますが、周りからは「垢抜けたね」「痩せたね」と言われるようになりました。ボディメイクと聞くと「過酷」「生理が止まる」などマイナスのイメージを持つ方もいますが、正しく行えばむしろ体質が改善されてきれいになっていきます。

――大会にはどのぐらいの頻度で出場しているのですか?

鳥巣:去年は一つの大会に集中し、筋肉量を増やすことに時間をかけてじっくりボディメイクに取り組みました。今年はあえて大会の出場数を増やすことで、大会に向けた体の調整方法やコンディション変化のデータ取りをする経験値アップの年にしたいと考えています。2月と3月に出場した大会のほかに、5月と11月、12月の3つの大会に挑戦する予定です。

――3月中旬に行われたFWJ主催大会では、ウィメンズBIKINIのオープン部門で3位入賞という結果でしたが、その際、体重や体脂肪率をどのぐらいまで絞りましたか?

鳥巣:前回の大会は調整としての出場だったため、本大会ほどがっつりは絞っていません。身長は164センチで、53kgまで絞りました。4kgくらいの減量幅でしたが、多い時は8kgほど落とすこともあります。体脂肪率はあえて測っておらず、数値よりも見た目の感覚を大事にしています。

――ボディビルの選手でも、体脂肪率はあまり気にしないのですか?

鳥巣:体重計は体脂肪率が出るタイプを使っていますが、実際にはその機能はまったく使用しません。体重の数値ですら体調管理の参考にしている程度です。体重は体内の水分量で±2キログラムくらい簡単に変わります。特に女性は生理前にむくむ方も多いので尚更です。よく3日で何キロ痩せたとか、昨日食べ過ぎたから何キロ体重が増えちゃったからダイエットしなきゃという会話を耳にしますが、その体重の変動は水分量の変化です。人間の体は簡単に痩せない分、簡単に太ることもありません。太る際も痩せる際も“脂肪量”の変化は徐々に、ゆっくりとです。

ボディメイクやダイエットで大事なのは鏡の前で、体のチェックをすることです。体重計に乗ることを否定しているわけではありませんが、体重は同じでも、見た目が変わって見えることはよくあります。毎日同じ時間に同じ体重計に乗ることでコンディションチェックの指針にはなりますが、体重の変化に一喜一憂することはストレスの原因にもなりかねません。そのためあまり体重に囚われないようにすることをおすすめします。

筋肉を残して、キレイに痩せる。「有酸素運動はやらない」理由

――理想の体を目指すうえで、重要なポイントは何ですか?

鳥巣:私がボディメイクをする上でやめたことの一つが「有酸素運動」です。一般的には「痩せたい=走る・歩く」というイメージがあるかと思いますが、有酸素運動は疲労が溜まり、むくみやすくなることも多いです。実際、毎日何時間も動いてエアロビクスのインストラクターをしていた頃よりも、有酸素運動をしていない今のほうが代謝が高いと感じています。

痩せることは、筋肉と脂肪の両方を落としていく作業になります。筋肉を落とさず脂肪だけ落とす事は理論的には難しいです。それを理解した上でなるべく筋肉を残しつつ脂肪を落とす方法を模索することが大事なのです。

――有酸素運動がデメリットに働くこともあるのですね。

鳥巣:はい。有酸素運動をやりすぎてしまうと、筋肉の性質が変わってしまいます。筋トレで育てた「速筋」が、「遅筋」に変わってしまい筋肉が小さくなるリスクがあるのです。健康的に筋肉を維持したいなら、有酸素はやりすぎない方が良いです。大会前の最後の最後で体重を絞り切らなければいけないなど、どうしても必要な時は、“最後の切り札”として取り入れることもありますが、基本はやりません。

――食事と筋トレがベースなのですね。

鳥巣:はい。ボディメイクはもちろん、一般の方でも「痩せたい」なら、食事が9割だと考えています。カロリーを減らすだけのダイエットは、体重は減っても代謝が下がってリバウンドしやすくなります。栄養も足りていないため、生活習慣病のリスクも上がります。

――「食べない」のではなく、「食べる」ことが大事なのですか?

鳥巣:そうです。その大きな要因は運動代謝と内臓代謝を理解することにあります。ボディビルダーは年に何回も体重を故意的に増減させる、いわばダイエットのプロでもあるのですが、その競技者達は絞り切った際に“どれだけ筋肉が残っているか”を競っているともいえます。食事を極限まで減らし、有酸素運動で無理やり絞って大会に出場している選手もいますが、そういった選手は体にハリがなく全体的に小さく見え、大会で勝てる体にはなりません。勝つ選手はこの内臓代謝をしっかり理解している選手だと私は考えています。

一般の人も同じで、ただ体重を落とすのではなく“痩せてきれいになる”を目指さなければなりません。間違ったダイエットをしてしまうと、肌や髪、爪はボロボロ、筋肉のない貧相な体になってしまいます。体重は落ちたはずなのに、見た目は劣化して老けて見えてしまいます。筋肉を残した状態で痩せるのは非常にテクニックがいることですが、最も簡単に意識改善をできるのが「カロリーを摂らない」ではなく、適切な栄養をきちんと摂って、「食べて痩せる」ことだと私は思います。

【連載中編】減量中も1日2500キロカロリー!? ボディメイクトレーナー・鳥巣愛佳が実践する“食べて痩せる”ダイエット法

<了>

カーリング・藤澤五月の肉体美はどのように生まれたのか? 2カ月半の“変身”支えたトレーナーに聞くボディメイクの舞台裏

藤澤五月のボディメイク支えたトレーナー・マムシ〇口子が明かすボディメイクの始め方「お尻と、デコルテラインを美しく」

なぜ港区OLが“海外”のマラソン沼にハマったのか?「日本は『速く走る』ことへのこだわりがズバ抜けている」

海外で活躍する日本代表選手の食事事情。堂安律が専任シェフを雇う理由。長谷部誠が心掛けた「バランス力」とは?

「どんぶり飯何杯の武勇伝」「移動中に食事を詰め込む」日本の弊害 欧州で大切にされる“食育”とは?

[PROFILE]

鳥巣愛佳(とりす・あいか)

1993年生まれ、福岡県出身。合同会社AERIY代表。元競技エアロビック日本代表選手。早稲田大学商学部を卒業後にトレーナーとして独立し、ダンスやスパルタンレース競技において日本トップクラスで活躍。BIKINI競技に転向後、選手としての活動と並行して2022年から上野御徒町にて「ボディメイクサロンVIAS」を経営している。師匠はボディビルダーの山本義徳氏。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

『下を向くな、威厳を保て』黒田剛と昌子源が導いた悲願。町田ゼルビア初タイトルの舞台裏

2025.11.28Opinion -

柔道14年のキャリアを経てラグビーへ。競技横断アスリート・吉田菜美が拓いた新しい道

2025.11.28Career -

デュプランティス世界新の陰に「音」の仕掛け人? 東京2025世界陸上の成功を支えたDJ

2025.11.28Opinion -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

原口元気が語る「優れた監督の条件」。現役と指導者の二刀流へ、欧州で始まる第二のキャリア

2025.11.21Career -

鈴木淳之介が示す成長曲線。リーグ戦出場ゼロの挫折を経て、日本代表3バック左で輝く救世主へ

2025.11.21Career -

なぜ原口元気はベルギー2部へ移籍したのか? 欧州復帰の34歳が語る「自分の実力」と「新しい挑戦」

2025.11.20Career -

異色のランナー小林香菜が直談判で掴んだ未来。実業団で進化遂げ、目指すロス五輪の舞台

2025.11.20Career -

官僚志望から実業団ランナーへ。世界陸上7位・小林香菜が「走る道」を選んだ理由

2025.11.19Career -

マラソンサークル出身ランナーの快挙。小林香菜が掴んだ「世界陸上7位」と“走る楽しさ”

2025.11.18Career -

ベレーザが北朝鮮王者らに3戦無敗。賞金1.5億円の女子ACL、アジア制覇への現在地

2025.11.17Opinion -

早田ひな、卓球の女王ついに復活。パリ五輪以来、封印していた最大の武器とは?

2025.11.17Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

107年ぶり甲子園優勝を支えた「3本指」と「笑顔」。慶應義塾高校野球部、2つの成功の哲学

2025.11.17Training -

「やりたいサッカー」だけでは勝てない。ペップ、ビエルサ、コルベラン…欧州4カ国で学んだ白石尚久の指導哲学

2025.10.17Training -

何事も「やらせすぎ」は才能を潰す。ドイツ地域クラブが実践する“子供が主役”のサッカー育成

2025.10.16Training -

“伝える”から“引き出す”へ。女子バスケ界の牽引者・宮澤夕貴が実践する「コーチング型リーダーシップ」

2025.09.05Training -

若手台頭著しい埼玉西武ライオンズ。“考える選手”が飛躍する「獅考トレ×三軍実戦」の環境づくり

2025.08.22Training -

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

コツは「缶を潰して、鉄板アチッ」稀代の陸上コーチ横田真人が伝える“速く走る方法”と“走る楽しさ”

2025.05.23Training -

「週4でお酒を飲んでます」ボディメイクのプロ・鳥巣愛佳が明かす“我慢しない”減量メソッド

2025.04.21Training -

減量中も1日2500キロカロリー!? ボディメイクトレーナー・鳥巣愛佳が実践する“食べて痩せる”ダイエット法

2025.04.18Training -

躍進する東京ヴェルディユース「5年計画」と「プロになる条件」。11年ぶりプレミア復帰の背景

2025.04.04Training -

育成年代で飛び級したら神童というわけではない。ドイツサッカー界の専門家が語る「飛び級のメリットとデメリット」

2025.04.04Training