港に浮かぶアリーナが創造する未来都市。ジーライオンアリーナ神戸が描く「まちづくり」の新潮流

アリーナが都市の未来を変えるとしたら?──神戸港の突堤に生まれた「ジーライオンアリーナ神戸」は、港湾再開発とスマートシティを掛け合わせたプロジェクトであり、日本でも類を見ないまちづくりのモデルだ。先進的な官民連携スキームや空間設計、デジタル連携を通じて、新たな都市の価値を創造するプロジェクトに迫る。

(文・撮影=上林功)

これまでにない革新的なアリーナ計画

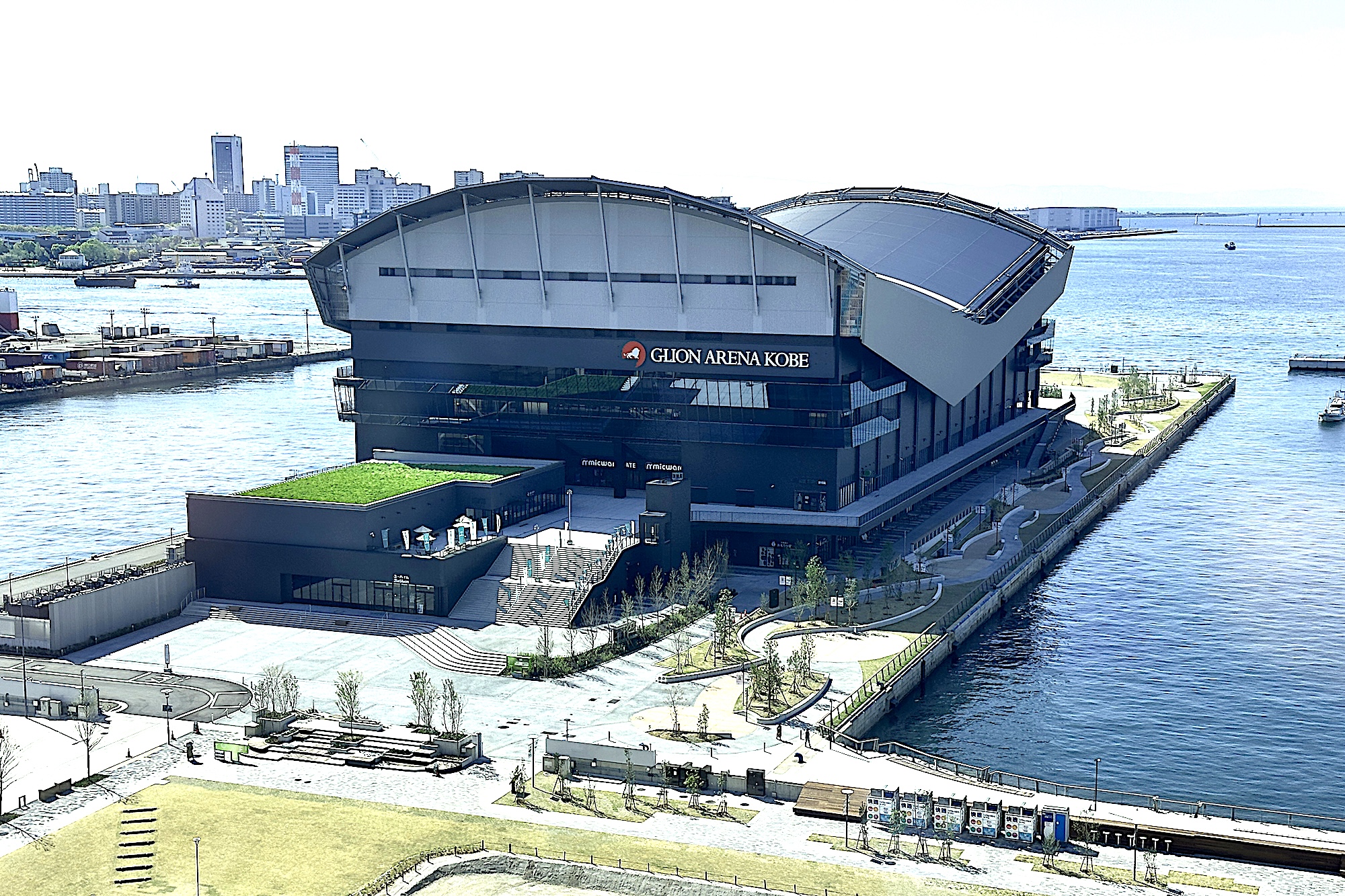

神戸港に新たなランドマークが誕生しました。2025年4月に開業した「ジーライオンアリーナ神戸」は、単なるスポーツ施設にとどまらず、港湾開発とスマートシティ構想、そして都市再生を一体化させた、これまでにない革新的なアリーナ計画です。

国内でもミクニワールドスタジアム北九州などの海に面したスポーツ施設は少ないながらもありますが、海に突き出した「突堤」にスポーツ施設をつくった例は聞いたことがありません。かつてアメリカ・サンフランシスコのウォリアーズのホームアリーナ「チェイス・センター」が最初期に立てた構想案が湾に突き出したピアの先端にアリーナを設ける案でしたが2014年に案そのものが頓挫し、陸地側に場所を変えて建設されました。

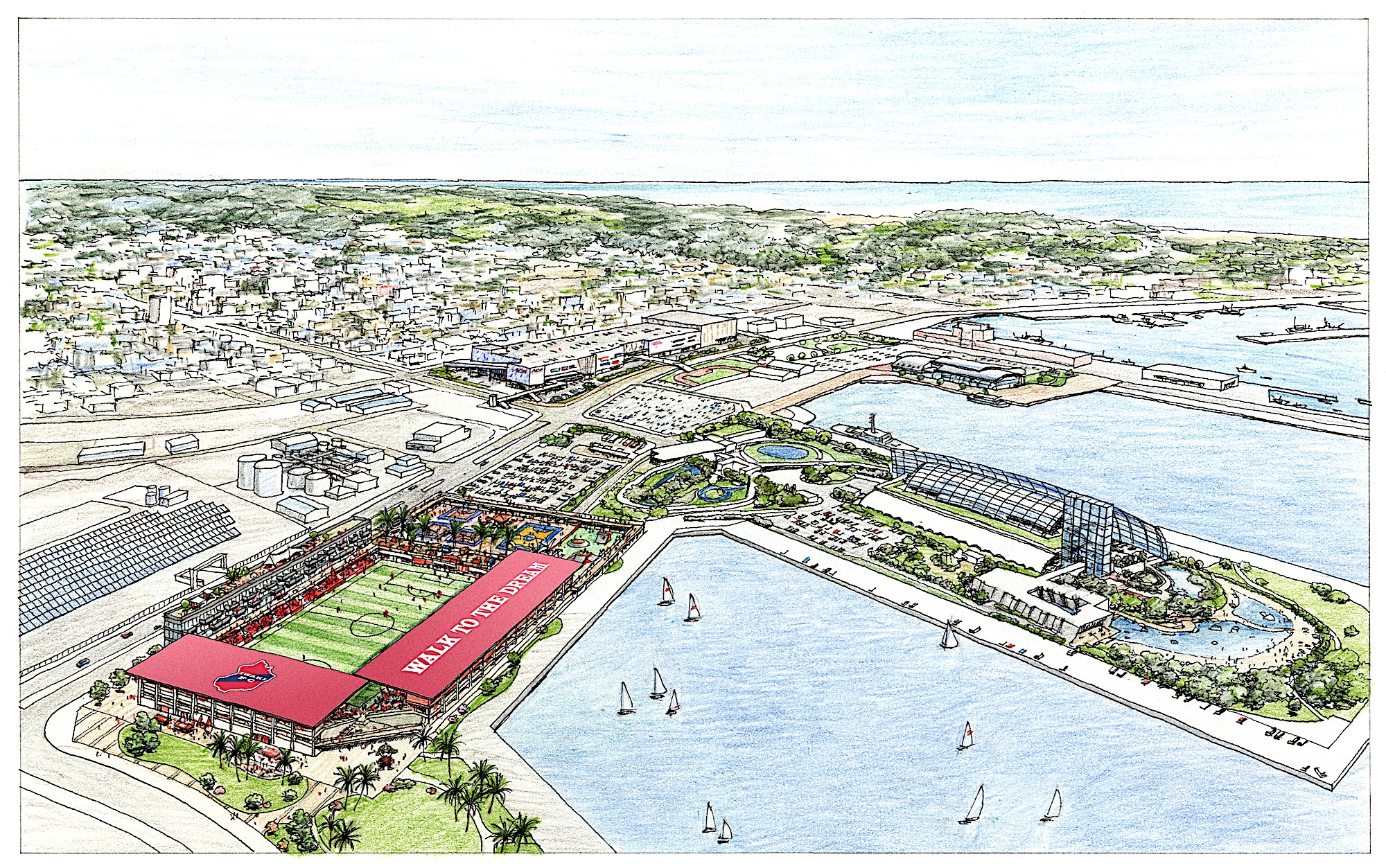

ジーライオンアリーナ神戸は、兵庫県・神戸市中心部のウォーターフロント「新港第2突堤」を舞台とし、第2突堤再開発エリア全体を「TOTTEI」としてブランド化。都市空間に賑わいを創出するハブ機能を担いながら、アリーナ、緑地、公園、ビジネス、観光、文化といった多様な都市機能が融合されたまちづくりが展開されています。

まちづくりとの連携を図るスタジアムやアリーナは増えてきましたが、ここまで思い切ったロケーションは港町神戸の成せるところ。今回は港湾再開発からまちづくりにつなげるジーライオンアリーナ神戸について見ていきたいと思います。

アリーナが先導する創造的都市再生

1995年の阪神・淡路大震災からの復興を経て、神戸市では「創造的都市再生」への転換が進められてきました。とりわけ新港突堤地区は、かつて物流拠点として栄えた歴史を持ちながらも、その役割を終え、長らく再開発が模索されてきたエリアです。かつてのコンテナが並び貨物の引き込み線があった景色が今は昔、物流倉庫は撤去され港湾部の新たな魅力発信の場所として模索されてきました。

そうしたなかで、神戸市が2020年に実施した民間事業者公募により選定されたのが、株式会社スマートバリューとNTT都市開発株式会社、株式会社NTTドコモによる3社企業コンソーシアムによる「KOBE Smartest Arena」構想でした。この構想は単体のアリーナ整備ではなく、エリア全体を再生し、スマートかつ持続可能な都市機能の創出を目指すものとなっていました。

既に整備が進められていた温泉施設やホテル、水族館やレストラン、地元企業のオフィスなどウォーターフロント開発をさらに進める一手としてスポーツアリーナが選定されたことは、スポーツのべニューの特徴である人を集めるチカラやその発信力が評価されたと考えられます。

複層的PPPによる事業スキームとエリアマネジメント

このプロジェクトが注目される理由の一つが、その複層的な官民連携スキーム(PPP/ Public Private Partnership)にあります。「TOTTEI」全体の運営を担うのは、民間主体の株式会社One Bright KOBE(OBK)であり、官民だけでなく民民の間も含めた細やかな制度設計によってエリアマネジメントの統合が図られています。

まずアリーナ本体については神戸市からの定期借地による民設民営。NTT都市開発が施設の建設・所有を担い、OBKが一括借り上げで運営をおこなっています。ホテルやマンションなどで施設所有者が企業に対しておこなうマスターリースに近い方法で、柔軟かつ効率的な施設マネジメントを実現しています。一方、「TOTTEI PARK」や「WEST CORRIDOR」は、国土交通省が2022年に導入した新制度「みなと緑地PPP」の全国第一号事例として整備・運営されています。神戸市の港湾緑地に対してOBKが直接資金を投入して便益施設を整備、公園として整備された港湾部の運営を担っています。

アリーナと港湾緑地が別々の制度に属しながらも、同一民間事業者が統合的にマネジメントを行うことで、エリア全体が“一つの空間”としてデザインされている点が大きな特徴です。

教科書通りの単純な官民連携の仕組みではなく、細やかな最適化を図ることでエリアの一体運営を実現した仕組みは、従来のスタジアム・アリーナ整備では見られなかった官民・民民連携の考え方であり、今後の都市開発の指針ともなりうるものです。

特殊な敷地条件を活かしたアリーナ設計

ジーライオンアリーナ神戸は、海に突き出した突堤という限られた敷地条件を逆手に取り、その立地を最大限活かした設計がなされています。

アリーナは馬蹄形(コの字型)の観客席構成を採用し、空間効率と視認性を両立。スタンドの傾斜に呼応した屋根の反り上がりや、空調効率を高めるための空間設計など、建築的工夫が随所に見られます。収容人数は約1万人で、B.LEAGUE公式戦をはじめ、音楽イベントや企業MICEにも対応する多目的施設となっています。

観客席はメインスタンドとバックスタンドが南北に細長い突堤敷地の方向に延び、そそり立つ壁のような観客席から観るバスケットボールの試合はまるで上空からのぞき込むような体験です。反り上がった屋根形状がそのまま空間演出にもなっている合理的な計画となっています。逆に東西側のスタンドは細長い突堤敷地では確保しにくいところですが、思い切って片側を大型ビジョンの壁面にして座席を無くし、もう一方となるエンド側上部座席をベランダ状の多層席とすることでアリーナに近い正面席を作り出しています。長崎のハピネスアリーナなどにも見られる工夫ですが、バスケットゴールの裏側からの応援席となるエンドサイドはコートからの距離を近くして多層にすることでより臨場感が増すとともに一体感を生み出すうえでも有効なようです。

分離発注でつくり出すこだわりの観戦体験

ここでも見られるのが設計・建設段階でのスキームで、本来であればアリーナ本体工事として建設会社に一括発注するところを細分化して別途発注。テナント工事などで別途工事にすることはよくありますが、アリーナ本体工事そのもののなかから運営事業者が自ら整備する部分を切り分けることでメリハリの効いたサービス空間を作り出しています。

アリーナ運営としてこだわりたい座席やVIPなどのホスピタリティエリア、アリーナの演出設備などを運営側の直接発注として切り分けることで、コンコースと観客席スタンドをバーカウンターでシームレスにつながる「KOBE CROSSOVER LOUNGE」や、海外施設ではポピュラーな選手の入場シーンを手が届くくらいの距離で見送れる「トンネルラウンジ」など、単なる座席エリアの販売に留まらない、施設と運用が噛み合った観戦体験の提供につなげています。

ホスピタリティ空間としては、スイートフロア「KOBE 270°Club」、18室のスイートボックス、大型映像装置(13×24m)、50基のスピーカーによる空間演出など、エンターテインメント施設としての魅力も充実しています。コの字配置の観客席と大型映像装置の組み合わせが独特の空間を生み出しており、多層に並んだベランダ席は劇場を彷彿とさせる臨場感です。スポーツだけでなくコンサートやカンファレンスの会場としても期待できます。

都市マーケティングとしてのスマートアリーナ

さらに特徴的なのがエリアを活用した都市全体へ波及する「スマートシティ」の導入です。TOTTEIアプリによって、施設情報・イベント情報の集約、デジタルチケット・キャッシュレス決済のほか、来場者の行動分析にも役立てています。これは利用者にとっての利便性を高めるだけでなく、運営者にとっても経営の高度化を可能とする「都市マーケティング装置」としての側面を持ち合わせています。アプリを通じて得られたデータは、地域回遊性の促進や都市ブランド構築に活かされ、エリア全体の魅力の最大化に貢献しています。

OBKの出資企業でもある株式会社スマートバリューは神戸市とデジタルイノベーションの社会実装や都心・ウォーターフロント活性化の連携協定を締結しており、スマートシティを推進しています。スポーツの「あつまり、ともに、つながる」といった人を結びつけるチカラをうまく使って街全体に広げる方法は、社会全体のDXを進める有効な手段とも言えるでしょう。

「緑の丘」がつなげる神戸の「海」と「山」

アリーナに隣接する「緑の丘」は、港湾空間における新たな公共空間のモデルといえる存在です。建築家・畑友洋氏によるこの人工地形は、都市と自然、街と海とをなだらかにつなぐランドスケープデザインとなっており、都市の喧騒からふと離れてくつろげる場所を提供しています。

丘にはイベントやマルシェ、音楽フェスティバルなどが展開され、日常と非日常の融合する空間として、人々の活動や出会いを育んでいます。単なる景観要素にとどまらず、「都市の中の開かれた舞台」としての役割を果たしている点が、従来の公園整備と一線を画しています。丘の中はブリュワリー施設となっており、公園全体のサービス施設としても機能しています。

「みなと緑地PPP」は港湾版のPark-PFI(公募設置管理制度。民間活力を利用した公園整備や運用)とも言われていますが、いわゆる民間活力を導入した公園整備であるPark-PFIについてはすでにいくつかの国内事例が存在します。ただこれらのPark-PFIの施設のなかには、とにかくサービス提供ができればよいといったプレハブ施設やファスト建築が多くみられます。経済合理性を考えるとやむを得ないことも確かですが、この「緑の丘」のように小規模ながら施設そのものを単なるサービス施設に留めず都市ブランディングにまでつなげる方法は、建築デザインにしかできないマーケティングアプローチだと考えます。

スタジアム・アリーナがまちの価値をつくる時代へ

ジーライオンアリーナ神戸とTOTTEIプロジェクトは、港湾空間という制約の多い立地を舞台に、民間主導と行政支援、スマート技術とデザイン、地域連携と都市再生が高度に融合した先進的なモデルです。

従来、スポーツ施設は「点」としての機能にとどまりがちでしたが、このプロジェクトは「面」としての都市空間全体に対する価値創造を実現しています。スポーツ・エンタメを核にしながら、地域資源や観光との連携、スマートシティ政策への接続など、まさに未来の都市像を体現した取り組みです。

これからのアリーナ整備やまちづくりの参考事例として、他地域への展開も大いに期待したいと思います。

【前編、第34回連載はこちら】いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

<了>

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

東京都心におけるサッカー専用スタジアムの可能性。専門家が“街なかスタ”に不可欠と語る「3つの間」とは

[PROFILE]

上林功(うえばやし・いさお)

1978年11月生まれ、兵庫県神戸市出身。日本女子体育大学体育学部健康スポーツ学科教授、株式会社スポーツファシリティ研究所 代表。建築家の仙田満に師事し、主にスポーツ施設の設計・監理を担当。主な担当作品として「兵庫県立尼崎スポーツの森水泳場」「広島市民球場(Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島)」など。2014年に株式会社スポーツファシリティ研究所設立。主な実績として西武プリンスドーム(当時)観客席改修計画基本構想(2016)、横浜DeNAベイスターズファーム施設基本構想(2017)、ZOZOマリンスタジアム観客席改修計画基本設計(2018)など。「スポーツ消費者行動とスタジアム観客席の構造」など実践に活用できる研究と建築設計の両輪によるアプローチを行う。早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員、日本政策投資銀行スマートベニュー研究会委員、一般社団法人運動会協会理事。いわきFC新スタジアム検討「IWAKI GROWING UP PROJECT」分科会座長、日本財団パラスポーツサポートセンターアドバイザー。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略

2026.02.02Opinion -

モレーノ主審はイタリア代表に恩恵を与えた? ブッフォンが回顧する、セリエA初優勝と日韓W杯

2026.01.30Career -

ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件

2026.01.23Career -

ペップ・グアルディオラは、いつマンチェスターを去るのか。終焉を意識し始めた名将の現在地

2026.01.23Career -

世界最高GKが振り返る「ユヴェントス移籍の真実」。バルサ行きも浮上した守護神“ジジ”の決断

2026.01.23Career -

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

“完成させない”MLSスタジアムが見せる、日本が学ぶべき新たな視点。「都市装置」としての最前線

2025.10.15Technology -

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology