スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

J2・いわきFCが新たなスタジアムの整備計画に向けて動き出した。「IWAKI GROWING UP PROJECT 〜想いを紡ぐ、地域を繋ぐ〜」と名付けられた検討委員会では、さまざまな業界から専門家が集い、スタジアムそのものの枠を超えて、幅広く議論が交わされている。スタジアム・アリーナの専門家で、検討委員会の座長を務める上林功氏が、その斬新な取り組みに感じている大きな可能性を語る。

(文・写真=上林功)

いわき発、新ホームスタジアム構想とスタジアム・アリーナ改革

今シーズンよりJ2に昇格したいわきFC。2020年に昇格したJFLからJ3、J2と瞬く間に駆け上がり、その昇格スピードは国内の地域プロクラブチームのなかでも隋一の早さです。そんないわきFCの大倉代表はチームの目的について話す際、スポーツで社会価値(ひとづくり、まちづくり)を創造することが目的でJリーグ入りは手段でしかないと話します。チームの強化とリーグ内での昇格といったありがちなチームミッションに留まらない、スポーツが一体となって地域の成長や発展をうながす考えです。

そんないわきFCを擁するいわきスポーツクラブ(いわきSC)が新ホームスタジアムを推進する「IWAKI Growing Up Project(IGUP)」を公表しました。男性女性、年齢関係なく、地域活動家、画家、カフェオーナー、税理士、会社経営者、学校経営者、弁護士、税理士、元ジャーナリスト、行政関係者など多種多彩、多士済々なメンバーが集まり、いわきFCの新ホームについて検討を行います。特徴的なのはここで検討される新ホームが必ずしも「スタジアム」にとどまらない、地域のイノベーションを生み出す「ラボ」であると明言されているところです。

IGUPは、いわきSCがスポーツ庁令和5年度スポーツ産業の成長促進事業「スタジアム・アリーナ改革推進事業」に採択されたことを受けて立ち上げられたプロジェクトです。このスポーツ庁事業はスポーツの成長産業化に向けた施策の一つとして位置づけられており、地方中核都市の先進的なスタジアムモデルを生み出すことが期待されています。

またJリーグは理想的なスタジアムとして、

1.優れたアクセス性

2.すべての観客席が屋根に覆われている

3.複数のビジネスラウンジやスカイボックス、大容量高速通信設備が備わっている

4.フットボールの専用スタジアムである

といった要件を掲げています。

セオリー通りの進め方でいえば、これらの要件に当てはまる敷地を地域から探し出し、1から4の条件を満たすスタジアムイメージを示すのが最終的なゴールとなります。ただし、それはスタジアムを具体化するだけで、1から4を満たすことがスポーツの成長産業化をうながすことにはなりません。これらを踏まえてさらにもう一歩進んだ提案が必要となります。

スポーツ庁はスポーツの成長産業化に向けた新しいスタジアムの在り方として「スマート・べニュー」を示しています。民間活力導入、多機能複合化によるまちなか立地によって収益性を改善することを目指したこのスタジアムの在り方は、施設単体ではなく周辺環境との連携をうたうとともに持続可能な交流施設となることが掲げています。収益性の改善によって自活を促すこともありますが、単独施設に依らないスポーツ環境と街全体が共感・共存することで成り立つ持続可能なコミュニティの形成がポイントです。

スポーツによって地域の成長や発展をうながすことを考えると、いかにコンクリートやスチールを組み上げるかではなく、さまざまな利用者にとってのアクティビティやコミュニティをどのように積み上げるかが重要となります。

スタジアムから検討しないという取り組み

改めていわきFCのIGUPを見てみると、その初動からして建物や施設としてのスタジアムの検討というよりは、いわきにおけるスポーツの在り方やそこに関わる「人」にフォーカスを当てて改めて問うことから始めていることがわかります。

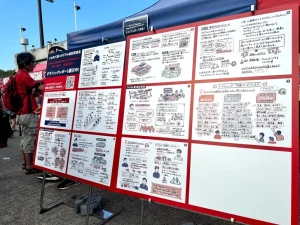

まずメンバーからして異色です。多くが地元いわきに関わる人々によって構成されていますがとにかくバリエーションが豊かです。前述の多種多彩なメンバーによる検討は大きく「コンセプトメイキング(コンテンツ・機能等の検討)」と「ビジネスソリューション(ファイナンス・参画企業の検討)」に分けて分科会が構成されています。分科会の議事録もまた特徴的で、イラストによる「グラフィック・レポート」としてまとめられており、誰もがアクセスできるいわきFCのnote記事としてIGUPメンバー自らの手によって作成・公表されています。

すでに何回か行われた分科会のレポートでは、メンバー内で行ったワークショップの様子が報告されています。ボリューム2として公表されたレポートでは、キーワードを出し合ってランダムな組み合わせによるアイデアを共有する「共創ワードクラウド」が紹介され、「いわきFC」、「いわき」、「フリーテーマ」といったキーワードの組み合わせから各委員の「いわき」のイメージやスポーツによる取り組みが共有されています。

いわきFCのトレーニングを取り入れた自転車コミュニティの立ち上げや、チームマスコット「ハーマー&ドリー」による地元ツアーなど、必ずしもスタジアムに直結するかどうか判断がつかないものも含めてさまざまなアイデアが出されている点が面白く、地域とスポーツの関係を広く俯瞰することから始めているのが特徴的といえます。

また先月新たにリリースされた「ユースプロジェクト」では、「徹底した子ども・若者の参画による検討」を掲げ、試合開催日に合わせて新ホームに向けた子どもたちの意見を集める「スタジアム・ボイス」や小学生から20代の若者参加による意見創発を狙った「ユースフォーラム」などが打ち出されました。

子どもたちの意見をスタジアム構想に盛り込むといった取り組みは、たいてい意見集めだけ行っていくつか採用できそうなものをピックアップするような取り組みに終わりがちですが、この「ユースプロジェクト」はスタジアム構想をきっかけとした地域の未来を担う人材育成を狙いとしており、地元の子どもたちや若者がスポーツを通じてまちづくりや地域産業に参画できるプラットフォームをつくり出す全国で初の試みとなっています。

いわきFCの掲げるパーパスとは?

IGUPの取り組みの特徴は個性豊かなアイデアもさることながら、そのスピード感に注目したいところです。6月に発足してすでに2カ月でさまざまな取り組みを打ち出しています。まずはやってみて、軌道修正しつつも興味を持った賛同者を増やしていくフットワークの軽さが、さらに取り組みの輪を広げている印象です。

プロジェクトに見る特徴はいわきにおけるいわきFCの在り方そのものが関わっているようにも思えます。単に地域で興行を行うプロスポーツクラブにとどまらない、地域とともに成長・発展することを掲げたチームの存在意義とも重なります。

近年、世界ではこうしたパーパス(存在意義)に主軸をおいた企業のパーパス経営の広がりとともに、企業の存在意義を体現したスタジアム・アリーナが注目を集めています。

Amazonが命名権取得において気候誓約について掲げ水資源の保全やごみ排出量の抑制などの取り組みを行っている「クライメット・プレッジ(気候誓約)アリーナ」や、徹底した環境負荷低減に取り組み施設そのものも木造によって計画されているフォレストグリーン・ローバーズFCの「エコパーク・スタジアム」など、グローバルなレベルで社会問題や環境問題に取り組む施設が登場しています。

ただ、個人的にはこうしたパーパス・ドリブンな施設計画に対し、地球規模や世界規模まで広げずとも、もっと小さな限られたスケールでの存在意義の示し方、地域や地方に絞ったパーパスもあっていいのではと考えます。小さく限られたとはいえ、それは減り続ける人口問題への取り組みかもしれませんし、賑わいの創出などの経済問題かもしれません。地域において示されるパーパスは思っている以上に重い課題を内包しています。

地域に対して真摯に向き合い、そこに住まう人々と共に取り組むことにまずは主眼を置き、共に成長する中でスタジアムの在り方を考えようとするいわきFCの姿勢は、地域に最適化されたパーパス・ドリブンな新しいスタジアム計画アプローチといえるのではないかと考えています。

フラダンス×サッカー? 地域文化と融合するスタジアム

いわきFCのホームゲームではハーフタイムにフラダンスが披露されることがあります。2006年に公開された映画『フラガール』の舞台でもあるいわき市には1965年にまちおこし事業として立ち上げた常磐ハワイアンセンター(現スパリゾートハワイアンズ)があり、ハワイの伝統的な歌舞音曲である「フラ」がもうすぐ60年の歴史を刻む地元文化として根付いています。

実際に試合を観戦して驚いたのは、そのアナウンスです。「フラを通じて皆さんに『愛』を届けます」と紹介され、ホーム・ビジター両チームサポーターに向けてダンスが披露されます。優雅な身振りと穏やかな楽曲は会場全体を包み、他のスタジアムでは見られない何とも優しい雰囲気がピッチに展開されます。

かといってチームは勝負に対してユルいわけではありません。勝ちに情熱を傾ける姿勢と共存しつつ会場全体に「愛」を届けるフラのダンスは、ラグビーのノーサイドの精神を思わせるような、いわきだからこそ生まれた応援スタイルのイノベーションのように思います。昨今のJクラブにおけるサポーターの軋轢やクラブ間の過剰なまでに対抗的な姿勢を根本からひっくり返すようなチアリーディングです。

イノベーションはすでにあるモノのかけ合わせによって生み出されるといいます。サッカーの本場である海外のクラブスタイルに憧れがないとはいいませんが、日本の地域性との化学反応によって生まれる新しい「何か」は、競技や応援だけでなく、地元経済や地域社会とスポーツとの関係にも切り込めるイノベーションになると期待しています。

「フラダンス×サッカー」の優しい雰囲気を生み出した創造性は、いわきならではのスタジアムの創出にもつながると考えます。これはチームのみによって生み出したものでもなく、サポーターの独創によって生み出したものでもありません。これまで文化を培った地域とチームとサポーターがそろって初めて生み出すことができる共創的なイノベーションです。

いわき市ではスローガンとして「人づくり日本一」を掲げていますが、いわきFCが掲げる「ラボ」としての新ホームは、「ラボ」なる新施設をつくるのではなく、実験場のように創造性にあふれた「人」が集う場所を目指していると言い換えることができるでしょう。

これはスポーツ庁が掲げる「スマート・べニュー」をさらにもう一歩進めたアプローチであり、スタジアムの検討初期段階での運営者参画だけでは満たせなかった地域や社会のニーズを汲み取る最良の一手になると確信しています。一筋縄ではいかないプロジェクトだとは思いますが、いわきにおける「人づくり」がスタジアムやまちづくりにつながる夢をぜひ実現してほしいと思います。

<了>

「エスコンフィールドHOKKAIDO」「きたぎんボールパーク」2つの“共創”新球場が高める社会価値。専門家が語る可能性と課題

8部から4年でJFLへ! いわきFCが揺るがない「昇格することを目的化しない」姿勢

東京都心におけるサッカー専用スタジアムの可能性。専門家が“街なかスタ”に不可欠と語る「3つの間」とは

新国立競技場ザハ案にも盛り込まれていた「木質化」。専門家が語る“木造スタジアム”のリスクと可能性

東京ドーム改修100億円は適正? シティ全体がスタジアムとなる新しい観戦スタイルとは

[PROFILE]

上林功(うえばやし・いさお)

1978年11月生まれ、兵庫県神戸市出身。追手門学院大学社会学部スポーツ文化コース 准教授、株式会社スポーツファシリティ研究所 代表。建築家の仙田満に師事し、主にスポーツ施設の設計・監理を担当。主な担当作品として「兵庫県立尼崎スポーツの森水泳場」「広島市民球場(Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島)」など。2014年に株式会社スポーツファシリティ研究所設立。主な実績として西武プリンスドーム(当時)観客席改修計画基本構想(2016)、横浜DeNAベイスターズファーム施設基本構想(2017)、ZOZOマリンスタジアム観客席改修計画基本設計など。「スポーツ消費者行動とスタジアム観客席の構造」など実践に活用できる研究と建築設計の両輪によるアプローチを行う。早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究所リサーチャー、日本政策投資銀行スマートベニュー研究会委員、スポーツ庁 スタジアム・アリーナ改革推進のための施設ガイドライン作成ワーキンググループメンバー、日本アイスホッケー連盟企画委員、一般社団法人超人スポーツ協会事務局次長。一般社団法人運動会協会理事、スポーツテック&ビジネスラボ コミティ委員など。

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

指導者の言いなりサッカーに未来はあるのか?「ミスしたから交代」なんて言語道断。育成年代において重要な子供との向き合い方

2024.07.26Training -

松本光平が移籍先にソロモン諸島を選んだ理由「獲物は魚にタコ。野生の鶏とか豚を捕まえて食べていました」

2024.07.22Career -

サッカーを楽しむための公立中という選択肢。部活動はJ下部、街クラブに入れなかった子が行く場所なのか?

2024.07.16Education -

新関脇として大関昇進を目指す、大の里の素顔。初土俵から7場所「最速優勝」果たした愚直な青年の軌跡

2024.07.12Career -

リヴァプール元主将が語る30年ぶりのリーグ制覇。「僕がトロフィーを空高く掲げ、チームが勝利の雄叫びを上げた」

2024.07.12Career -

ドイツ国内における伊藤洋輝の評価とは? 盟主バイエルンでの活躍を疑問視する声が少ない理由

2024.07.11Career -

クロップ率いるリヴァプールがCL決勝で見せた輝き。ジョーダン・ヘンダーソンが語る「あと一歩の男」との訣別

2024.07.10Career -

なぜ森保ジャパンの「攻撃的3バック」は「モダン」なのか? W杯アジア最終予選で問われる6年目の進化と結果

2024.07.10Opinion -

「サッカー続けたいけどチーム選びで悩んでいる子はいませんか?」中体連に参加するクラブチーム・ソルシエロFCの価値ある挑戦

2024.07.09Opinion -

高校年代のラグビー競技人口が20年で半減。「主チーム」と「副チーム」で活動できる新たな制度は起爆剤となれるのか?

2024.07.08Opinion -

ジョーダン・ヘンダーソンが振り返る、リヴァプールがマドリードに敗れた経験の差。「勝つときも負けるときも全員一緒だ」

2024.07.08Opinion -

岩渕真奈と町田瑠唯。女子サッカーと女子バスケのメダリストが語る、競技発展とパリ五輪への思い

2024.07.05Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

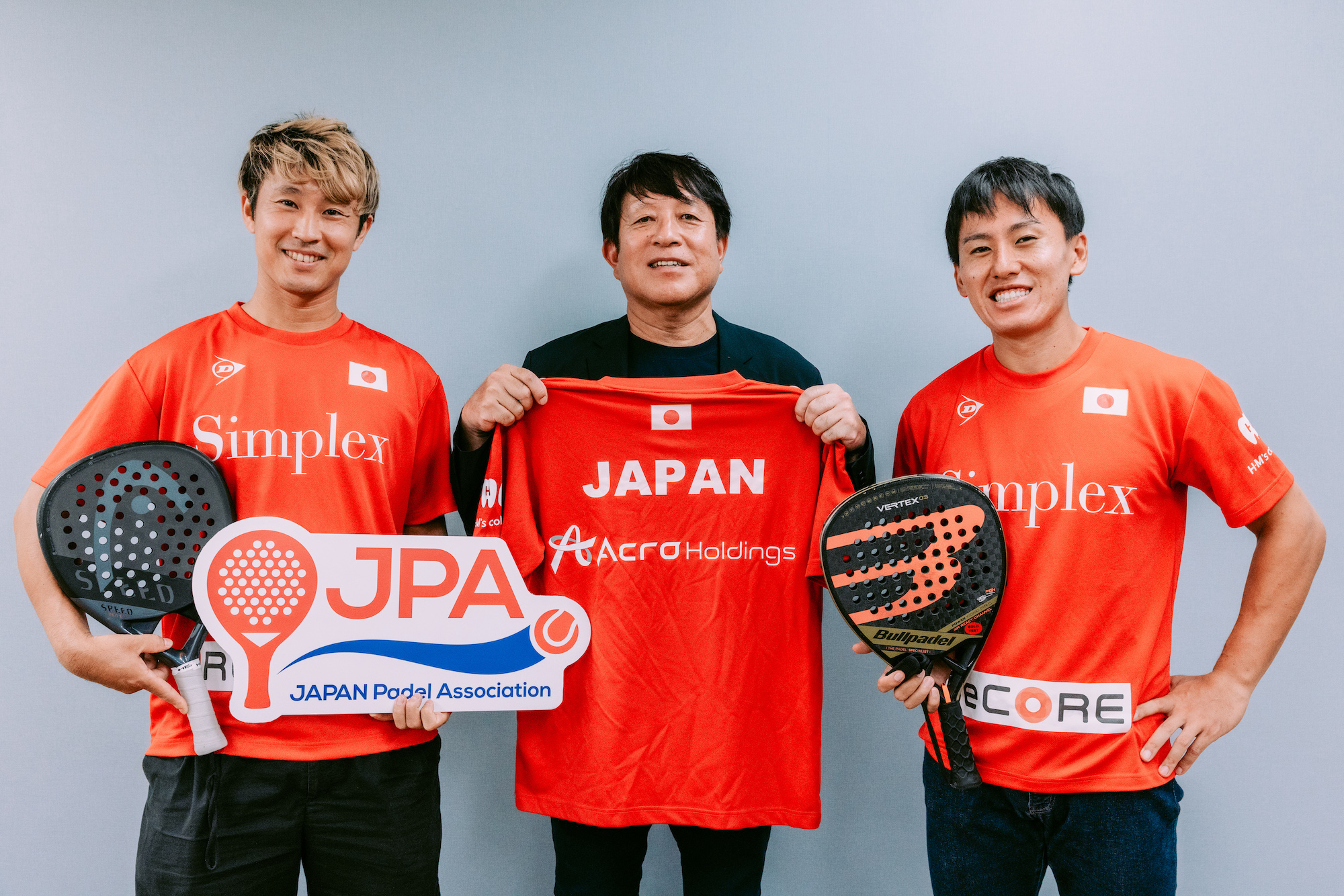

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology -

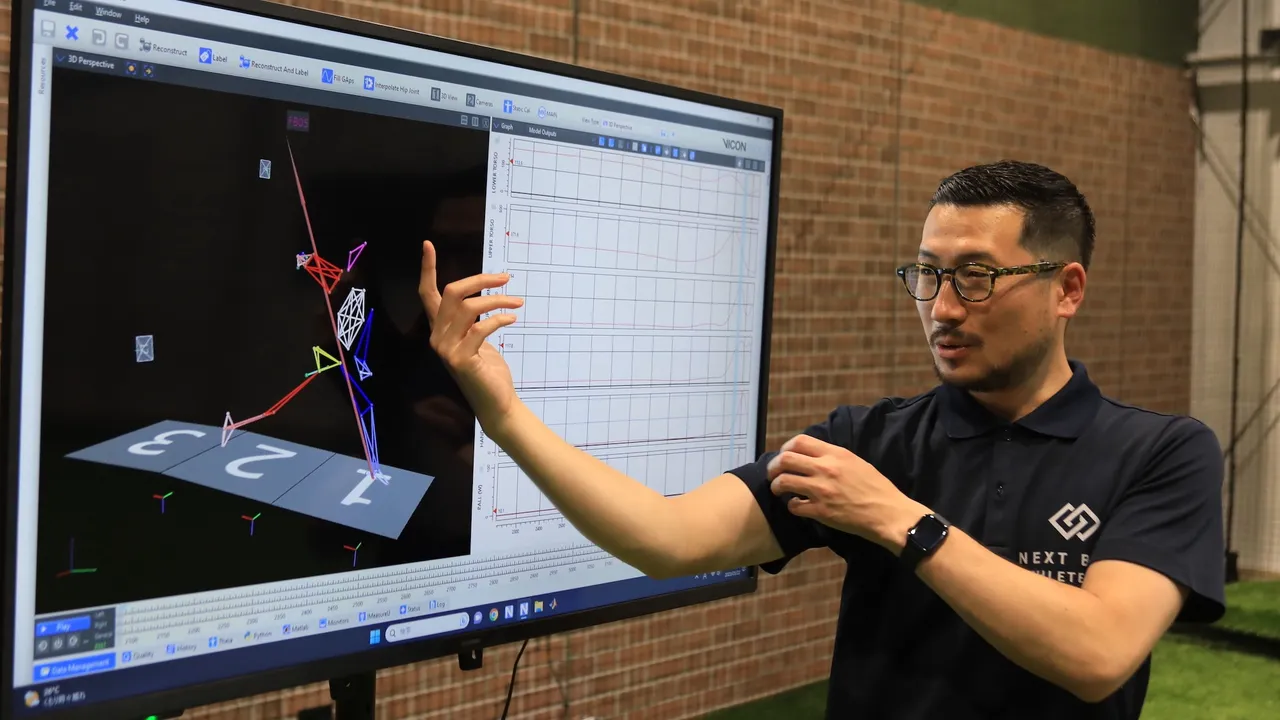

「一人一人に合ったトレーニングをテーラーメード型で処方」アスリートをサポートするIT×スポーツ最前線

2023.06.06Technology -

スポーツ科学とITの知見が結集した民間初の施設。「ネクストベース・アスリートラボ」の取り組みとは?

2023.06.01Technology -

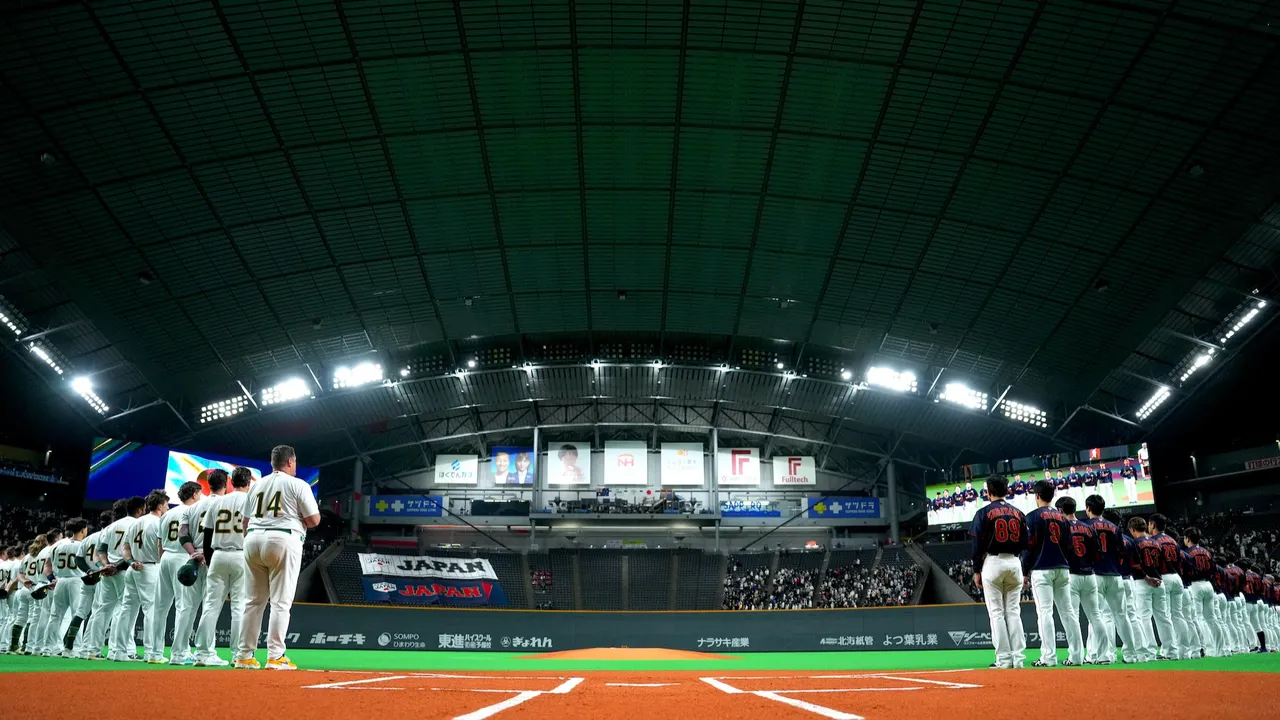

「エスコンフィールドHOKKAIDO」「きたぎんボールパーク」2つの“共創”新球場が高める社会価値。専門家が語る可能性と課題

2023.04.21Technology -

東京都心におけるサッカー専用スタジアムの可能性。専門家が“街なかスタ”に不可欠と語る「3つの間」とは

2023.03.27Technology -

札幌ドームに明るい未来は描けるか? 専門家が提案する、新旧球場が担う“企業・市民共創”新拠点の役割

2023.01.27Technology -

お台場・メガウェブ跡地“新アリーナ”が創る未来。トヨタが示す、スポーツと都市を繋ぐ「モビリティ」

2022.10.13Technology