「エスコンフィールドHOKKAIDO」「きたぎんボールパーク」2つの“共創”新球場が高める社会価値。専門家が語る可能性と課題

そろって今年春に開場した「エスコンフィールドHOKKAIDO」と「きたぎんボールパーク」。自らもマツダスタジアムの設計を手がけたスタジアム・アリーナの専門家・上林功氏は、いち早くこの2つの施設を訪れ、「圧倒的な驚きによるエンタメ体験と、風土とともにあるスポーツの多幸感にあふれたスタジアム体験」だったと語ります。規模も運営手法も異なる最新の2球場がもつ共通点と課題とは?

(文・写真=上林功)

同時期に開場した2つの野球場が広げる可能性

この春、2つの野球場が同時期に開場しました。1つは北海道北広島市にできた北海道日本ハムファイターズの本拠地となる「エスコンフィールドHOKKAIDO」、もう1つは岩手県盛岡市に完成した全国初の県市協働事業でつくられた「きたぎんボールパーク」です。

この両球場、開場が同時期であることもさることながら、地域における「共創」を前面に押し出したスポーツ施設となっています。2022年に公表された第3期スポーツ基本計画から1年。「する」「みる」「支える」を超えて、「つくる/はぐくむ」「あつまり・ともに・つながる」「誰もがアクセスできる」へ。これらのスポーツの視点が本格的にスタジアムにも反映されてきたように思います。

エスコンフィールドHOKKAIDOについては国内でマツダスタジアム以来14年ぶりとなる新設プロ野球スタジアムとして、道内メディアのみならず全国的にも注目を集める球場として取り上げられています。一方、きたぎんボールパークもメディア露出は少ないながらも東北地方隋一となるプロ野球誘致も可能なアマチュア野球場の新たな聖地として、今後の国内スタジアムのモデルケースとして取り上げられると考えています。

筆者はオープンにあわせて北海道と岩手・盛岡それぞれに足を運んで球場を体験しました。エスコンフィールドHOKKAIDOが圧倒的な驚きによるエンタメ体験とするなら、きたぎんボールパークは風土とともにあるスポーツの多幸感にあふれたスタジアム体験となりました。今回は最新の2つの野球場を取り上げ、スタジアムが提供する体験と、それらを生み出しているスタジアムの共創的取り組みについて注目したいと思います。

エスコンフィールドHOKKAIDOのエンタメ体験と「共同創造空間」

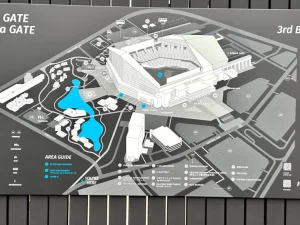

「エスコンフィールドHOKKAIDO」はプロ野球スタジアムとして14年ぶり、屋内野球場としては札幌ドーム(2001年開場)以来22年ぶりの施設となります。

収容人数3万5000人、グラウンド面積1万2000㎡の国内では平均的な規模のプロ野球スタジアムとなりますが、多用な楽しみ方を備えたバラエティ豊かな観客席、豊富な飲食施設やアメニティ・ホスピタリティなど観戦体験を重視した施設構成となっています。

注目したいのが可動屋根です。水平スライドする可動機構は動作効率がよくメンテナンスコストも低く抑えられます。コストが低いということは稼働しやすいことにつながりますので、興行の演出などさまざまなシーンをつくるうえでその力を充分に発揮することが期待されています。また天然芝の育成など単なる演出装置を超えた実利的な仕掛けとして取り入れられたことがわかります。

あまりにも大きな切妻屋根は屋内から見た際に屋根として認識できないほど大きく、まったく狭さを感じさせないスケール感をもっています。多層に重なる観客席はその多くが内野側に集められており、多くの飲食店も内野側コンコースにあります。来場者を見ていると大きなガラス面に正対する内野席に座って観戦する人々が多く、まるでメジャーリーグスタジアムのような雰囲気を感じます。

国内では珍しい多角形の観客席スタンド構成ですが、フィールドと向き合う一体感を感じさせる構成で、プロバスケットボールを観戦しているような臨場感が得られます。両翼の上方に設けられた超大型LEDビジョンと向き合うようになり、リプレイ時には視線がフィールドとビジョンをいったりきたりして、スマホ片手に情報を見ながら行っていた観戦体験がスタジアムに組み込まれたような不思議な感覚です。

屋内スタジアムはどうしても屋根構造に制約を受けて施設が小さくまとまりがちですが、エスコンフィールドHOKKAIDOはスタジアム周囲にまだまだ拡張余地を残したロケーションであり、スタジアム内外に拡張された体験が魅力となっています。ロッジ形式の宿泊施設や、世界的メーカーのeロードバイク体験センター、農機メーカー自らが展開する農業学習施設など自然環境豊かな北海道ならではの施設が並びます。またスタジアム内外を行き来するような子どもたちのためのプレイパーク、ファンにうれしいスタジアムサイドレジデンスなどこれまでにない取り組みが行われています。

エスコンフィールドHOKKAIDOではこうした官民協働、企業協働によるエリア開発を「共同創造空間」と呼び、共創的なまちづくりを展開しています。これはスタジアムだけにとどまらず街全体にも広がっており、最寄り駅のラッピング広告や郵便ポストなどをチームカラーに塗り替えたエリア全体のブランディングなど広域にわたります。注目したいのは最寄り駅から直結するサイクリングロードに沿って設けられた専用歩道です。

国内スタジアムでも専用歩道の存在はそれだけで珍しい存在ですが、これは旧国鉄千歳線の廃線を利用した古くからの都市の構造をうまく活用した事例となっています。古い街の骨格を利用することでこれまでになかったにぎわいを街に広げるきっかけにもなりそうです。スタジアム近接に新駅構想もあるようですが、ぜひ小さくまとまらずに市域全体を見越した共創的取り組みを引き続き期待したいところです。

きたぎんボールパークの多幸感と「スタジアム共創」

もう一方取り上げる「きたぎんボールパーク」は、岩手県盛岡市の南に位置する公共野球場です。

全国初の試みとなる県と市協働によるPFI事業(公共施設等の建設・管理・運営等を民間を活用し行う手法)となっており、官民連携どころか“官官民連携”の新たな公共施設の試みといえます。エスコンフィールドHOKKAIDOと同様に新たな試みである一方、完全な屋外野球場で、内外野人工芝、外野席に至っては芝生席など、北海道とは異なり一見すると旧来の地方の公共アマチュア野球場のようにも思えます。

きたぎんボールパークは、地域とともにつくり上げる「共創スタジアム」を掲げています。敷地全体を見てみると、地元のシンボルである岩手山をロケーションに組み込んだ立体スポーツ公園の構成となっており、ランニングロードやキッズスタジアムなど地域の人々が気軽に訪れて楽しめる身近な施設となっていることが特徴です。屋内練習場やトレーニング施設を備えた地域スポーツ拠点であると同時に、プロ野球興行の誘致を積極的に行っています。初年度から地元・楽天ゴールデンイーグルス戦やファンが多い巨人戦などを積極的に誘致するうえで、神宮球場と同仕様の人工芝を取り入れ、砂被り席や外野芝生席などプロ野球スタジアムを意識した多様な観客席を備えています。

特筆すべきはこうした多様な観客席を設けるのに併せて、内外野はもちろん、フィールドの際から観客席最上段まで車椅子席を設け、極めてアクセシビリティの高い施設となっている点です。運営者となる民間事業者にも地元に精通した企業が参画し、広く県民・市民を対象とした誰もが楽しめる野球場となっています。

開場イベントでは盛岡山車、チャグチャグ馬コ、盛岡さんさ踊りなど地元を代表する伝統文化も集まってまさに文化・スポーツの拠点として多くの参加者を集めていました。老若男女問わず地域の人が集まる祝祭のようなスポーツ空間にこれ以上ないほどの多幸感を感じた一日でした。

「共同創造空間」と「共創スタジアム」に見る共創的アプローチ

エスコンフィールドHOKKAIDOときたぎんボールパーク、規模も運営手法もまるで異なるスタジアムです。一方で、企業や地域とともに手を携えながら共創的に取り組みを広げる姿勢には、すべての人を受け入れるインクルーシブな環境に対する視座が見て取れます。

スポーツによる共創的取り組みはそのアプローチによってにぎわいにつながるプロセスが異なります。エスコンフィールドHOKKAIDOがプロ野球興行と企業協働による取り組みなら、きたぎんボールパークはアマチュアスポーツ振興と地域共創による取り組みといえそうです。

興行をベースにスポーツエンタメ環境を提供する北海道では、企業とのコラボレーションに力を入れる分、ファンや地域の個々人のコミットメントをいかに高めるかがポイントになるかもしれません。サービスとして提供されるエンタメは瞬間最大風速は高いもののどうしても飽きがくるのも早く、ファン自身が関わって自分事として参画できるタッチポイントが課題になるでしょう。

一方の岩手・盛岡では、地域の県民・市民が気軽に関われる身近な施設である点において地域共創を進めやすい一方、公共のアマチュア野球場として運営資金の課題が残ります。地域イベントなどを実施すればするほど必要な資金は膨らみます。広告掲出や地域企業によるスポンサード、イベントの後援・共催など官民連携だからこそできる取り組みが今度の課題となりそうです。

拠点としての2つの球場はそれぞれに課題を持つものの、それぞれのスタジアムが建つエリア全体を俯瞰すると、長期的な経済的利益の可能性をもちます。観光の起点、インフラの充実、はては地域の雇用創出に至るまで、地域全体の利益につながる社会価値を高めるきっかけになることは想像に難くありません。

2つの共創スタジアム、引き続き期待したいと思います。

<了>

札幌ドームに明るい未来は描けるか? 専門家が提案する、新旧球場が担う“企業・市民共創”新拠点の役割

東京ドーム改修100億円は適正? シティ全体がスタジアムとなる新しい観戦スタイルとは

新国立は「時代遅れ」になる? カギとなる「街と一体化」は欧州最新スタジアムでも

顧客のアイデアでハマスタが変わる? DeNAのファンを巻き込む「スポーツ共創」とは

[PROFILE]

上林功(うえばやし・いさお)

1978年11月生まれ、兵庫県神戸市出身。追手門学院大学社会学部スポーツ文化コース 准教授、株式会社スポーツファシリティ研究所 代表。建築家の仙田満に師事し、主にスポーツ施設の設計・監理を担当。主な担当作品として「兵庫県立尼崎スポーツの森水泳場」「広島市民球場(Mazda Zoom-Zoom スタジアム広島)」など。2014年に株式会社スポーツファシリティ研究所設立。主な実績として西武プリンスドーム(当時)観客席改修計画基本構想(2016)、横浜DeNAベイスターズファーム施設基本構想(2017)、ZOZOマリンスタジアム観客席改修計画基本設計(2018)など。「スポーツ消費者行動とスタジアム観客席の構造」など実践に活用できる研究と建築設計の両輪によるアプローチを行う。早稲田大学スポーツビジネス研究所招聘研究員、日本政策投資銀行スマートベニュー研究会委員、一般社団法人運動会協会理事。いわきFC新スタジアム検討「IWAKI GROWING UP PROJECT」分科会座長、日本財団パラスポーツサポートセンターアドバイザー。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

即席なでしこジャパンの選手層強化に収穫はあったのか? E-1選手権で見せた「勇敢なテスト」

2025.07.18Opinion -

なぜ湘南ベルマーレは失速したのか? 開幕5戦無敗から残留争いへ。“らしさ”取り戻す鍵は「日常」にある

2025.07.18Opinion -

ダブルス復活の早田ひな・伊藤美誠ペア。卓球“2人の女王”が見せた手応えと現在地

2025.07.16Career -

ラグビー伝統国撃破のエディー・ジャパン、再始動の現在地。“成功体験”がもたらす「化学反応」の兆し

2025.07.16Opinion -

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

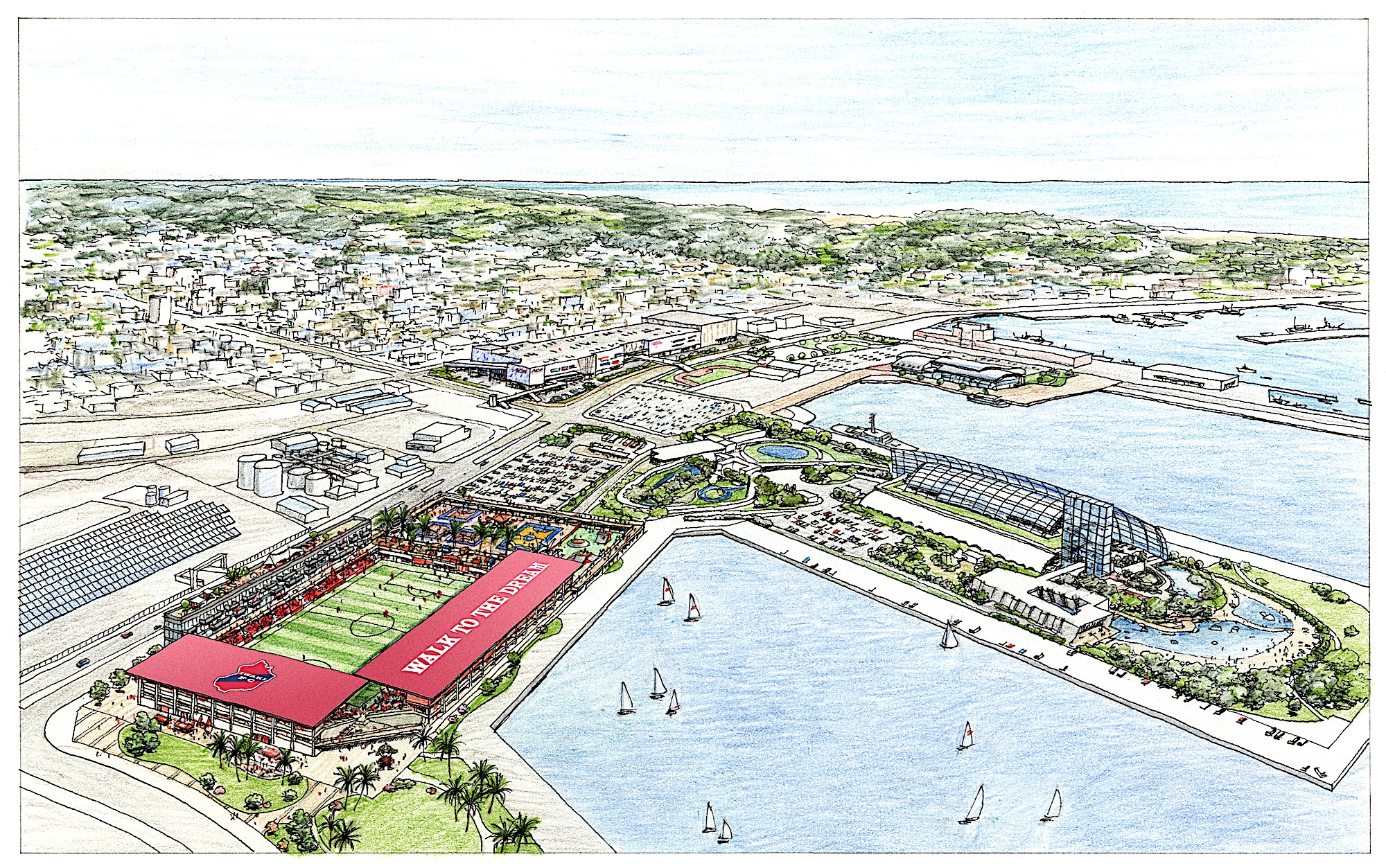

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology