「エースと心中」は美談か? 津田学園・前登板に隠れた「投手酷使問題」を見逃してはいけない

エースと心中――。

この言葉が高校野球界で使われる場合、それは「美談」として扱われることが多い。

今秋のドラフト候補としても名前の挙がる津田学園のエース前佑囲斗は、2回戦の対履正社戦に先発で登板するも、強力打線につかまり3回6失点で降板した。だが8回、履正社の攻撃が2死となったところで、再びマウンドに戻ってきた。試合後に前が「みんながもう一度マウンドに戻してくれた」と語ったこの采配を、多くのメディアは「美談」として報じた。

だが、果たして、これを「美談」で済ませていいのだろうか?

この裏には、「投手の酷使問題」をはじめとしたさまざまな問題が隠されていることを決して忘れてはいけない――。

(文=花田雪、写真=Getty Images)

データでも確実に変化している高校野球の投手酷使問題

第101回全国高校野球選手権大会は8月18日に準々決勝全4試合を消化。ベスト4が出揃い、残るは20日に行われる準決勝、22日の決勝の3試合のみとなった。

岩手大会決勝戦で起こった大船渡のエース・佐々木朗希の「登板回避騒動」をはじめ、投手の負担軽減の流れは間違いなく甲子園にも大きな影響を及ぼしている。

準々決勝までの全45試合、各校の投手起用の傾向を見てもそれは明らかだ。延べ90人の先発投手のうち、完投した投手は26人。完投率は28.9%だ。また、ベスト8まで勝ち残った高校の準々決勝までの投手起用人数を見ると以下になる。

八戸学院光星(青森)=5人

中京学院大学中京(岐阜)=4人

仙台育英(宮城)=4人

星稜(石川)=4人

明石商(兵庫)=3人

作新学院(栃木)=3人

関東一(東東京)=3人

履正社(大阪)=2人

大会を通じて2試合連続で完投しているのも準々決勝終了時点で立命館宇治(京都)の高木要投手ただ一人と、各校が継投を前提に複数の投手で戦っていることがよく分かる。

この傾向は、間違いなく日本の高校野球界にとって明るい兆しだろう。賛否両論が飛び交う投手の「酷使問題」について、少なくとも現場レベルでは間違いなく変化が生まれている。

津田学園のエース前佑囲斗の起用法は「美談」?

しかし、変化の兆しがみられる今夏の甲子園を見ても、やはり気になるシーンはまだまだ散見される。

「エースと心中」という言葉がある。

高校野球界では今なお度々聞かれるこの言葉は、「美談」として扱われることが多い一方で、危険な兆候もはらんでいる。

8月13日に行われた履正社(大阪)対津田学園(三重)の2回戦。プロも注目する津田学園のエース・前佑囲斗は先発しながら序盤から履正社打線につかまり、3回6失点でマウンドを降りた。しかし、3対7と敗色濃厚となった8回2死から再びマウンドに上がり、打者1人を抑える投球を見せたのだ。

試合終了後、前は「みんながもう一度マウンドに戻してくれた」と語った。チームの絶対的エースに、最後はマウンドに立っていてほしい――。

この思いはもちろん理解できる。高校野球においてもこういったシーンは決して珍しいことではない。

ただ、どうしても違和感を抱いてしまうのには理由がある。エースの後を継いだ背番号10・降井隼人が履正社の強力打線を相手に4回2/3を投げて自責点1、7奪三振という素晴らしい投球を見せていたからだ。もともと、前と降井はエースの座を競い合うライバルだったという。ただ、いつしか前は絶対的エースへと成長し、チームの核を担う存在となった。今春行われたセンバツでも降井の出番はなし。龍谷大平安(京都)との試合は延長11回サヨナラ負けに終わったが、最後までマウンドに立っていたのはエースの前だった。

三重大会でも降井の登板は7イニングのみ。チームが甲子園に出場し、迎えた1回戦・静岡戦でも前が160球で完投勝利をあげている。

こういったケースは、突出した力を持つエースを擁するチームではよく見られる傾向だ。だが、甲子園で降井が見せた投球は決して「力の落ちる控え投手」のそれではなかった。自己最速となる142kmを連発し、履正社打線を抑え込むその姿は、U-18代表候補でもある前との「二枚看板」といわれても決して遜色ないものだった。

勝負の世界に「たられば」は禁物だが、もしも地方大会からもう少し降井に登板機会が与えられていたら……。1回戦の静岡戦で前に160球も投げさせるのではなく、継投で勝ち上がることができていれば……。

降井のさらなる成長はもちろん、前もよりベストなコンディションで2回戦に臨むことができていたかもしれない。そんな考えが頭をよぎってしまう。

試合後、降井は「佑囲斗のおかげで最高の舞台で野球ができることになった。最後は佑囲斗に締めてほしかった」と語ったという。これは、偽らざる本音だろう。

当人たちが納得できていれば、第三者がとやかく口を出す問題ではないかもしれない。ただそれでもやはり、これを単なる「美談」で済ませていいのかというモヤモヤした思いはどうしても残ってしまう。

顔面骨折の岡山学芸館・丹羽淳平も先発 9回にも再びマウンドに

8月16日、岡山学芸館(岡山)対作新学院(栃木)の試合でもこんなシーンがあった。この試合、岡山学芸館は1回戦で顔面に打球を受けて「左顔面骨骨折」の診断を受けていた丹羽淳平を先発マウンドに上げた。医師から出場OKの診断を受けての出場ではあったが、その左頬は遠目で見ても明らかに腫れており、ベストコンディションでないことは明らかだった。打者としてもチームの中軸を担う丹羽にマウンドを託した形となったが、結果として3回を投げて5失点。後続の投手も作新学院に打ち込まれ、0対18となった9回に丹羽は再びマウンドに上がり、1回を無失点に抑えた。

丹羽は背番号3で厳密には「エース」ではない。しかし、地方大会では背番号1の中川響と二枚看板で勝ち上がっており、津田学園と同様、「最後は丹羽をマウンドに」という思いがあったことは容易に想像できる。

もちろん、プロの世界でも顔面を骨折しながら試合に出場する選手はいる。ただ、その場合はいわゆるフェイスガードを装着するケースが多い。この試合でもチームはフェイスガードを用意していたというが、丹羽本人が装着を拒否したという報道もあった。

本人、関係者に直接話を聞いたわけではないが、本人が装着を拒もうが、危険なのは間違いない。強行出場を止めるまではできなくとも、せめて指導者が強制的にでも装着させて試合に出場させることはできなかったのだろうか。

「命がけ」という言葉は大げさではない

ここで挙げた2つの例はもちろん、高校野球にいまだ根深い「エースと心中」「最後は、エースに」という起用法……。

厄介なのはこういったケースにおいて、どこにも「悪者」が存在しないことだ。津田学園の佐川竜朗監督も岡山学芸館の佐藤貴博監督も、「選手をつぶしてまで勝ちたい」と考えていたわけではない。むしろその逆だ。3年間、選手たちの努力を誰よりも間近で見てきたからこそ、最後はチーム全員が一番納得できる形で高校野球を終わらせてあげたい――。その思いが「最後はエースで」といった起用法につながる。

チームメイト全員が納得して、高校野球生活を終わらせてあげるのは、確かに指導者として重要な仕事の一つだろう。

そういう意味では、こういった采配を頭ごなしに否定することはできない。

ただ、彼らはまだ18歳の高校生だ。甲子園という大舞台では将来のこと、怪我や故障のリスクのことなどは頭から吹き飛んでしまう。「この試合で野球人生が終わってもいい」と本気で考える球児も少なくはない。

命がけ――。という言葉は決して大げさではない。

しかし、だからこそそこにブレーキをかけてあげる存在が必要であり、その存在こそが監督をはじめとした指導者たちや高野連、そしてそれを報道するメディアといった「大人たち」であるべきだ。

指導者は無茶な起用を防ぐ努力を続けるべきだし、高野連には選手の安全を守るために球数規制や連投規制といったルールの設置を一刻も早く検討・導入してほしい。メディアは甲子園で起こった「感動」「美談」を伝えるだけでなく、未来の野球界に向けた提言・苦言を続けなければいけない。

選手たちが「投げたい」「試合に出たい」と言っても、冷静な判断でそれをストップさせる「悪者」になる覚悟が今、我々「大人たち」に求められている。

<了>

佐々木朗希の登板問題に見る「高校野球の古い価値観」 日程緩和は根本的な解決策でない

「甲子園」はもうやめよう。高校野球のブラック化を食い止める方法

星稜・奥川恭伸が併せ持つ、高校生離れの技術、クレバーさと、「忘れたくない」純粋さ

高校野球の旧態依然は本当に“変わっていない”? 強豪校に見える確かな「変化」

神奈川・高校野球の歴史を作った県立相模原、佐相眞澄監督「打倒私立!」の改革とは?

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持

2026.02.13Career -

WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏

2026.02.13Business -

新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」

2026.02.12Business -

「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断

2026.02.12Career -

女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割

2026.02.10Career -

なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性

2026.02.10Business -

技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方

2026.02.09Training -

ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ

2026.02.09Career -

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

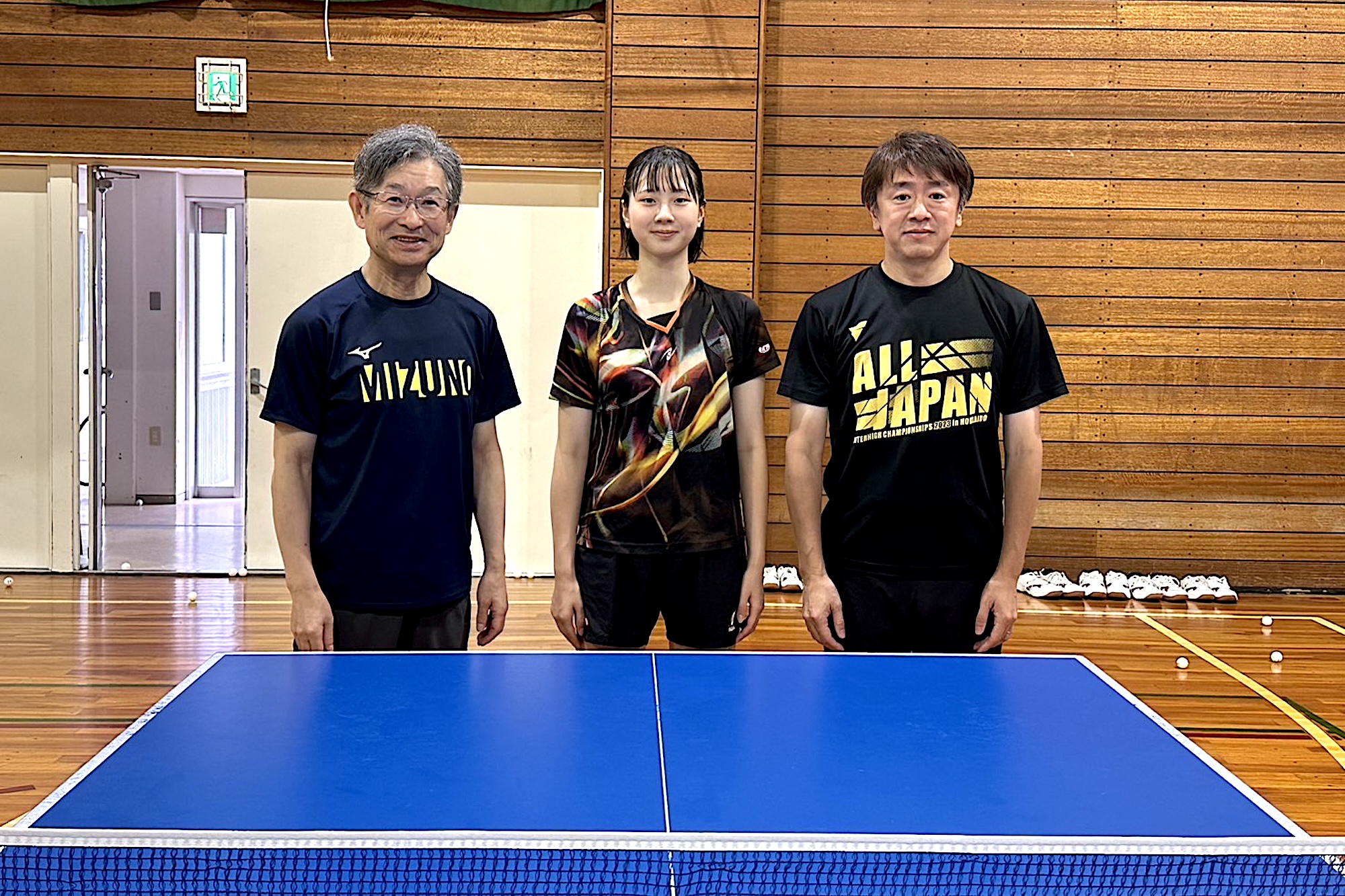

中国勢撃破に挑む、日本の若き王者2人。松島輝空と張本美和が切り開く卓球新時代

2026.02.06Career -

守護神ブッフォンが明かす、2006年W杯決勝の真実。驚きの“一撃”とPK戦の知られざる舞台裏

2026.02.06Career -

広島で「街が赤と紫に染まる日常」。NTTデータ中国・鈴森社長が語る、スポーツと地域の幸福な関係

2026.02.06Business

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

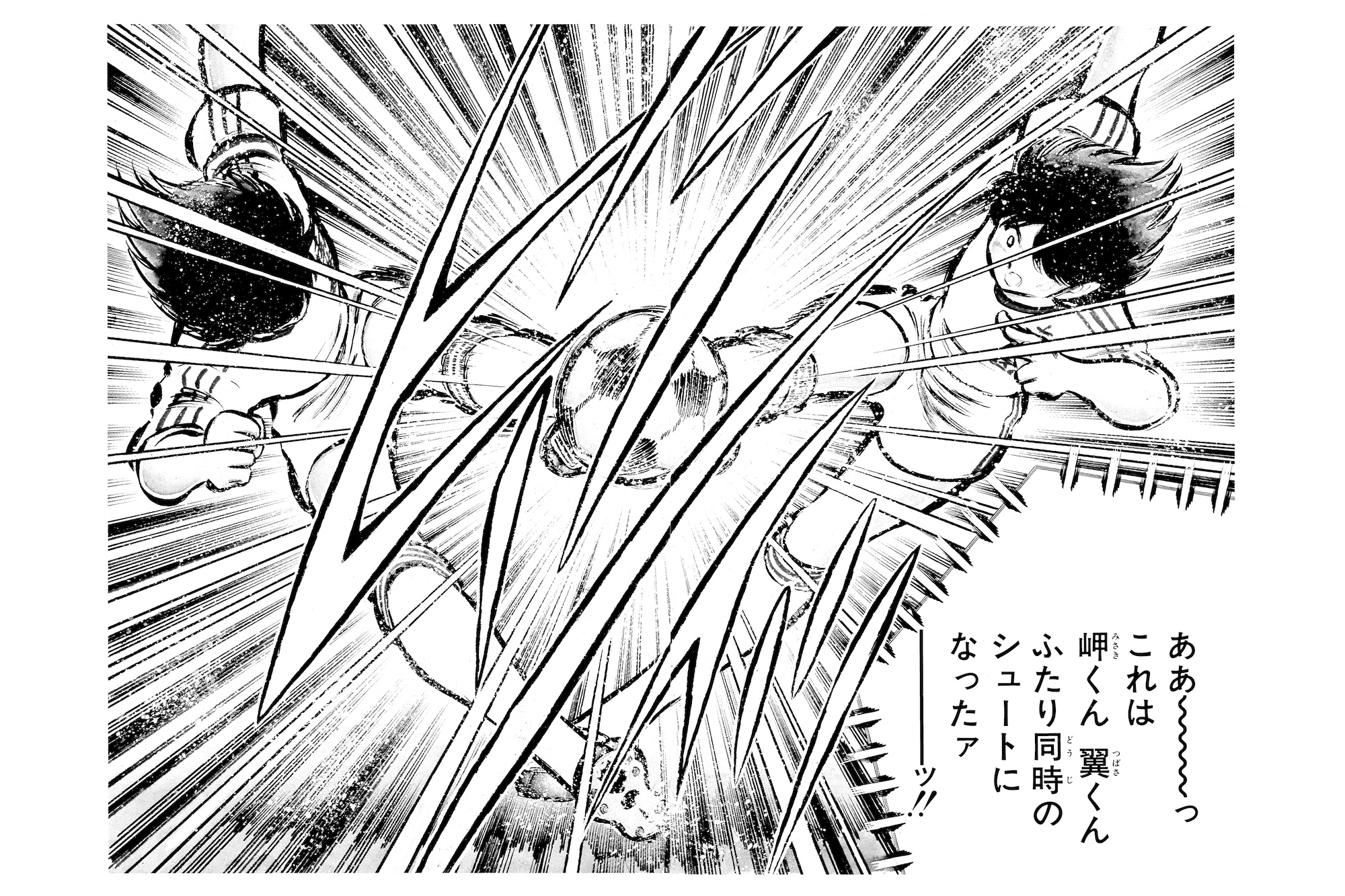

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education