テーピングを自分で貼ったら余計に痛くなった? 専門家から学ぶ「正しい巻き方」

トップアスリートからアマチュアプレーヤー、さらには日常生活でのケガや痛みにおいても活用される「テーピング」。

一方でその種類や素材、巻き方について正しく理解している人は少ない。

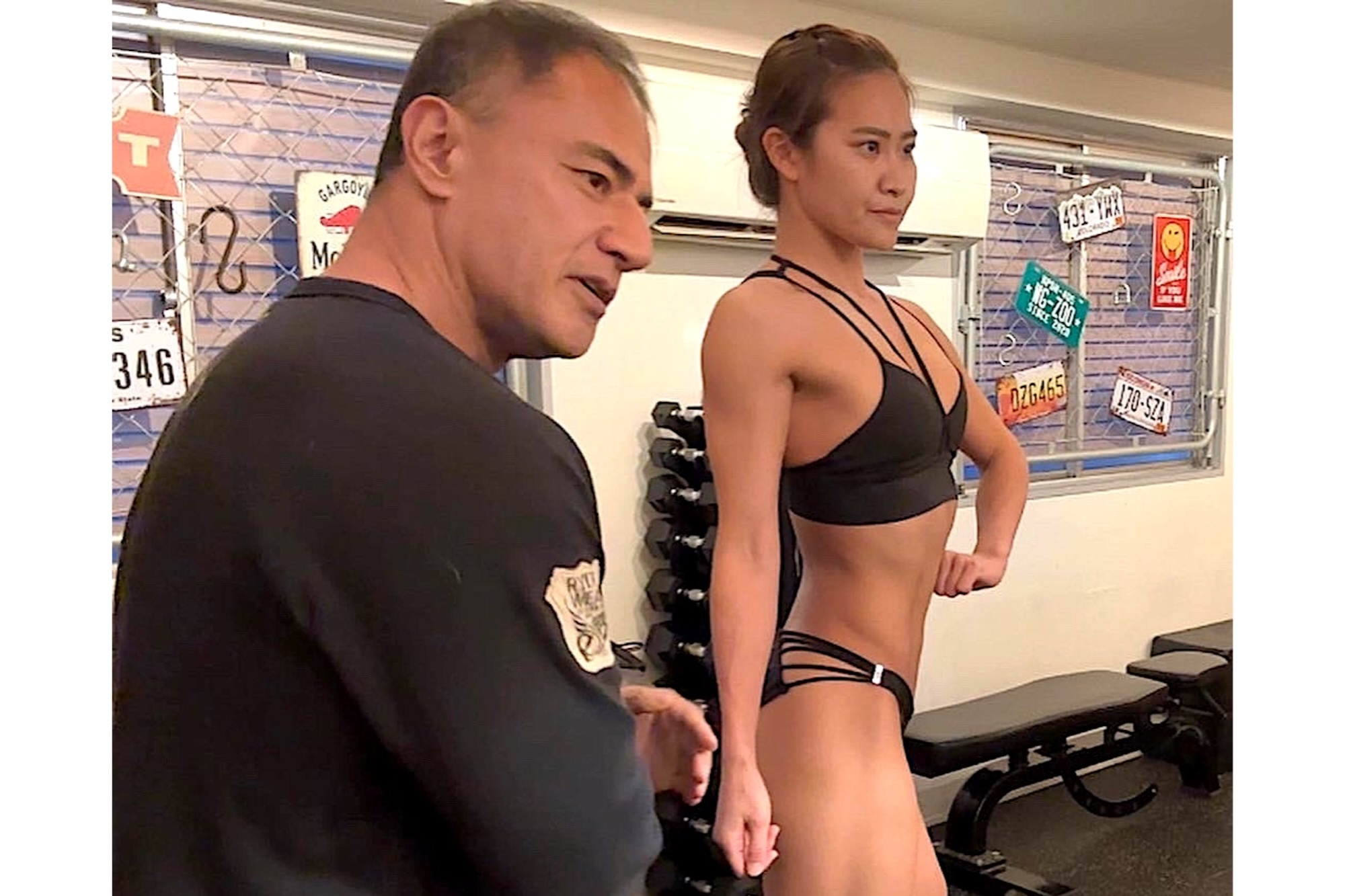

自身で治療院を経営し、トップアスリートのトレーナーも務める治療家の田村健太郎が語る「ケガとテーピング」の正しい関係とは?

(インタビュー・構成・撮影=木之下潤、写真=Getty Images)

テーピングは何のために巻くのか?

サッカー元日本代表のカレン・ロバート選手やフェンシング日本代表の鈴木穂波選手などのトレーナーを務める治療家の田村健太郎。トップアスリートをサポートする一方で、経営者仲間とともに「日本治療アカデミー協会」を立ち上げて後進の育成も行う。彼が力を入れているテーマの一つが「テーピングの巻き方」だ。「コンビニなどでも手軽に買えることで便利になったが、それによって弊害も起こった」と指摘する。

――テーピングは「正しい巻き方」をしないと意味が無いとのことですが、みんな自分でテーピングを巻いています。いつも「ちゃんと正しい巻き方をわかっているのかな」と感じています。

田村:最近はコンビニでもテーピングが手に入るようになりました。スポーツをする人にとっては便利な時代です。ただ一方で、「どの幅のものを、どの部位に、どのように巻けばいいのか」を知らないまま、テーピングを使っている人も増えました。

例えばスマホで検索すると、肩こり解消体操などの情報が簡単に得られます。でも、試してみると「逆に痛くなった」と言っている人も多いんです。テーピングについても同じですよね。

だから、正しいテーピングの巻き方を伝えるためのセミナーを始めました。ケガの症状・状態によってテーピングをどう巻けばいいのか。これをきちんと伝えるためです。最近、患者さんから「自分でテーピングを貼ったら余計に痛くなった」という声を多く耳にするようになりまして。

――そもそもテーピングってどんな効果があるんですか?

田村:薬機法が定められているので、「効果がある」「パフォーマンスアップ」などの表現はなかなか使えないのが現状です。

――「効果効能がある」。そういう表現ができない、と。なら、質問を変えて、治療側は「テーピングを何のためにするもの」だと定義されているんですか?

田村:応急処置の延長線上にあるものです。まず、患者さんには「治療ではない」ことを話します。テーピングをしたから膝の靭帯が治るものではないし、体のバランスが整うわけでもありません。瞬間的なスポット効果はあるけど、痛みの原因が改善できるわけではないんです。ましてや体のバランスが改善できるなんてことはありません。

結果、テーピングは何のためにあるか?

応急処置の延長にあるものなので、一つは除痛です。筋肉や関節に対する絆創膏(ばんそうこう)なので痛みを取り除くことが一つの役割。

また、ほとんどのアスリートは1年365日ずっと競技だけに集中できるわけではなく、ダブルワークをして活動しています。そのため、長時間デスクワークをしているアスリートもたくさんいる。そうすると、仕事後の練習時にいきなり体を100%の状態に持っていくことは難しいです。なので、100%に近い状態にするための補強、サポートといったテーピングの使い方が一つあります。そして、もう一つ。それは古傷を抱えているアスリートのための再発予防です。応急処置を軸にしたときには、この3つが考えられます。

――きちんと説明されると納得できます。テーピングに種類はあるんですか?

田村:患部に巻く伸縮性のものと非伸縮性のものの2種類があります。あと、私は反応点というポイントに貼る手作りのテーピングを持っています。最近、マラソンランナーが手足に貼ったりしているのを見たことがないですか?

――あります。

田村:あれです。東洋医学では体に約365個のツボがあるのですが、それを結ぶと経絡という気血の通り道があるといわれています。私は、その経絡上に反応点を見つけてポイント式の手作りテーピングを貼っています。

使い方でいえば、一般的には伸縮性と非伸縮性の2つのタイプを使います。前者はゴム繊維・素材が入っているので、筋肉や関節の補強に役立ちます。例えば、パフォーマンスが7の状態を9にしたり、ケガによって5になった状態を7に戻したり。そもそもテーピングを巻くことは圧迫することですから。

では、圧迫するとどうなるか?

血流量が増えるので、血圧を上げてパフォーマンスを維持させたり、再発を予防したりすることに役立ちます。筋肉は分厚いのでポイント式のように面で張っても効果が得られないから、圧迫することで効果を狙います。

――伸縮性のテーピングを圧迫するように巻くのは、そういう意味があるんですね。

田村:次に非伸縮性のテーピングですが、目的は固定と矯正です。だからと伸縮性と非伸縮性を完全に分けているわけではありません。患部の状態に応じて2つを併用し、それぞれのパフォーマンス効果を高めています。

通常、治療は包帯を使います。でも、試合で包帯を巻くと綿なので汗に弱いんです。テーピングはサポートを目的に開発されたものなので、「動かす」ことに対応できます。アスリートはちょっとした痛みやケガで休むわけにはいかない場合もありますから、例えばインステップキックを打つときに完全固定はできないから「テーピングで、ある程度動く」ように補強してあげるわけです。非伸縮性のテーピングで固定し、必要以上に動かないように伸縮性のテーピングを巻いて、選手がプレーできるような状態を作ってあげます。

――それぞれ役割がある。

田村:用途によって違います。経絡上に貼るポイント式のテーピングもきちんと意味があります。あれは筋肉の痛みや凝りを取り除くために貼るのですが、痛い場所、凝っている場所に直接貼っているわけではありません。違う場所に貼っています。

筋膜はどうしても凝り固まって縮んでしまいます。

治療の考え方としては、凝っているからほぐすわけですが、実はほぐしすぎても筋肉の出力は落ちるんです。例えば、緩みすぎた筋肉は伸びきったゴムと一緒です。伸びきったゴムはパフォーマンスが落ちる。ポイント式のテーピングは、ほぐす以外の方法で程よい効果を狙ったものなのです。

つまり、縮んだ筋膜をほぐすとき、主訴からでなく、筋膜の端のほうからキレイに伸ばしていく。

例えば、布団のシーツが一箇所にシワくちゃに集まっていたとします。それを解消するには、直接伸ばすのではなく、別の場所を固定して伸ばしていけばキレイにシワがなくなります。固まった箇所を直接アプローチしてもシワになったりします。実際、シーツのシワを伸ばすとき、端を持って伸ばしませんか? あれと同じです。

――ずっと「何だろう?」と思っていました。痛みや凝りを解消するために別の場所からアプローチしていたわけですね。

田村:間接的に痛みをとる。間接的にパフォーマンスを上げる。間接的なアプローチ方法です。私たち治療家、トレーナーと呼ばれる人は筋膜や経絡など体の仕組みを意識してポイント式のテーピングを使っています。

ケガがテーピングによって治るわけではない

――痛みやケガの重症度合いでいろんなテーピングのアプローチがあるんですね。

田村:サッカー選手の捻挫でよくあるのは「インステップキックができるように巻いてほしい」という要望。その場合、まず非伸縮性のテーピングで捻りが加わる方向を固定することが先決です。痛みの具合によっては少ない量で効果を出せます。非伸縮性のホワイトテーピングと伸縮性のあるベージュのテーピングとを複合で巻いたりもします。圧迫をして、関節の内圧を高めながら痛い動きは矯正するんです。

――固定する。圧迫する。どんな違いがあるのですか?

田村:靭帯損傷とは、傷を負っている状態です。つまり、圧迫しないと、どんどん傷口が開いてしまいます。出血が多くなると腫れてきて傷口が開いてしまうんです。このままだと治るのに時間がかかります。だから、傷口をふさいで圧迫します。そうすることでパフォーマンスの低下を抑えるのはもちろん、より良い治療状況を作るためです。

傷は放っておくと、予後が悪くなります。

筋肉は束になっているから一本が切れたり複数に傷が入ったりしたとしても、他の筋肉と合わせることでサポートが可能なんです。それが補強という意味で、それを行うためにテーピングを活用します。

――体内で起こっている傷をテーピングで補強している、と。

田村:切れたり傷ついたりしているから束にして、それ以上傷が大きくならないようにしているわけですね。捻挫で例えると、部分的に非伸縮性のテーピングで固定し、他の部分を利用してボールが蹴ったりできるように伸縮性のテーピングでさらに補強をしている。原理はそういうことです。傷を開かずに巻く方法もありますし、それはケガによってケース・バイ・ケースです。

――例えば、筋肉と靭帯などケガによって巻き方は変わりますか?

田村:何を目的とするか? 切れたからくっつけて圧迫して運動させるのか、完治のためにテーピングを施すのか、靭帯が伸びてしまったので縮めてとりあえずボールを蹴られるようにするのか。

選手=クライアントと何をゴールにテーピングするのかをしっかり話し合わないと治療を見誤ってしまいます。

最近は、●●式のような術式がたくさんあります。でも、それはクライアントには関係ありません。「選手が何を求めているのか?」が治療の目的ですから。スポーツ人生を短くする結果になったり、パフォーマンスを落とす結果になったりしては本末転倒なので、選手とのコミュニケーションは私たち治療家には大事な要素です。

――アスリートは勝負のときがありますからね。完治が必要でも、出場権を勝ち取るためにプレーをしないといけない場合があります。

田村:ケガはその日に治るわけではありません。でも、48時間以内に傷をふさいで動かないようにするのが最低限の治療条件です。私たちはそこに最終ラインを引き、絶対ルールとして治療を施しています。

1週間後に試合に出たい。

選手によっては起こりえる状況です。でも、48時間は絶対安静です。ただケガ次第では、1週間後にボールを蹴らせるのが可能な場合もあります。「2日休んでくれたらある程度傷がふさがるからプレーが可能になる」場合もあります。

どんな種目をやっているのかにもよります。

跳躍なのか、長距離なのか、キックなのか……。何がしたいのかで、どこをどれだけ固定するのかを、私たち治療する側はお品書きします。実践日に向けてガチガチに固めてアップをするところから、当日までに少しずつ固定量を減らしていって調整していきます。試合当日は捻った靭帯だけ固定し、あとはパフォーマンスの内容によって適量のテーピングを巻いてプレーをさせる。

イメージとしてはこんな感じです。

――ケガ直後の「48時間の絶対安静」が完治の条件とは知りませんでした。

田村:理想は72時間。とにかくケガを治すため、そこに血液を集中させたいんです。回復している最中にプレーすると、血液が患部に集まらないのでケガが治りません。治そうとする直後48時間を逃すと、血流はそのときほど多く流れないように体の仕組みとしてできているので、48〜72時間という考えはとても大事です。

それを逃すと100%にまで治らないケガになってしまったり、下手すると癖になってしまったり。例えば1週間後にプレーをしたいのであれば、48時間から72時間は絶対安静をとる。どうしても「明日休むと試合に出してもらえない」などの理由があるのならガチガチに固定し、その代わり「これが限界だよ」というラインをきちんと話をしないといけません。

48時間は完全固定が完治のルールです。とにかく安静が一番の修復につながるので、ちょっとしたギブスや包帯を使って完全に固定することが完治の土台作りと思っておいてほしい。

――整骨院に来る選手はどんなケガが多く、どういう相談を受けますか?

田村:部活で捻った、転んだ、ぶつけたが多く、いわゆる外傷(ケガ)ですね。まだ古い部活体質が残っているようで、「試合に出場するためには部活は休めない」と。例えば、親御さんが「リレーの選手で、明日の練習に参加しないと週末の試合に出場できないのでなんとかしてください」と言ってきたりします。

そこがネックなんです。

意外と本人は「仕方ない」とケロッとしていますが、親御さんや下手すると先生が相談に来るケースがあります。そういう場合「この子は中学3年生で将来があります。競技を続けたいのであれば、しっかり治すほうがいい。このまま続けてしまうと癖になる可能性もあります」ときちんと話します。「この子の人生はここで終わりではなく、先が長いです。古傷として残り、50歳を過ぎたあたりから支障が出る場合もあります。そこを理解していますか?」と。

外傷は治りますが、オスグッドやテニス肘と呼ばれるスポーツ障害は治りません。

種目によって違いますが、うちの医院に来る患者さんは足首と膝、手首と肘という四肢の捻挫や挫傷が本当に多いです。最近はスマホ首といったものも増えました。20代で肩が上がらない人もいるくらいです。10代で腰痛持ちもいます。夜勤でバイトしていて日差しを浴びないから、20代で骨粗しょう症もいたりします。

でも、逆に80代で山登りをしている人もいます。とにかく私は治療家として「いかに自分とコミュニケーションをとってもらうか」を大切にしながら話をしています。ケガをしない体作り、ケガをしたときの応急処置、二度とケガをしない肉体の強化……そういった予防、治療、強化まで考えられる人を増やしたいと活動しています。

ケガで悩む人の特徴は、やはり自分の体との対話が少ないです。そういう人に、どんなに私たち治療家が手を施しても意味をなさなくなりますから「テーピングの巻き方」を伝えるセミナーを地域で始めました。

<了>

なぜ日本人は100m後半で抜かれるのか? 身体の専門家が語る「間違いだらけの走り方」

岩渕真奈の好調は「腸腰筋」にあり。身体の専門家が施したトレーニング法とは?

「目を鍛えると、足が速くなる?」 飯田覚士を世界王者に導いたビジョントレーニングとは?

日本人は練習しすぎ? 活動と休養のバランス崩壊が起こすオーバートレーニング症候群とは?

理系のお父さん・お母さんのためのかけっこ講座① “理系脳”でグングン足が速くなる3つのコツ

PROFILE

田村健太郎(たむら・けんたろう)

1984年生まれ、東京都出身。治療家としてナショナルチーム、プロアスリート、格闘家、実業団アスリートなどのトレーナーを務めながら、千葉県内で複数の整骨院を経営して自らも患者の治療を行う。一般社団法人日本治療アカデミー協会・ウィルワン整体アカデミーでは講師として後進の育成に励んでいる。

この記事をシェア

KEYWORD

#INTERVIEWRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

コツは「缶を潰して、鉄板アチッ」稀代の陸上コーチ横田真人が伝える“速く走る方法”と“走る楽しさ”

2025.05.23Training -

「週4でお酒を飲んでます」ボディメイクのプロ・鳥巣愛佳が明かす“我慢しない”減量メソッド

2025.04.21Training -

減量中も1日2500キロカロリー!? ボディメイクトレーナー・鳥巣愛佳が実践する“食べて痩せる”ダイエット法

2025.04.18Training -

痩せるために有酸素運動は非効率? 元競技エアロビック日本代表・鳥巣愛佳が語る逆転の体づくり

2025.04.16Training -

躍進する東京ヴェルディユース「5年計画」と「プロになる条件」。11年ぶりプレミア復帰の背景

2025.04.04Training -

育成年代で飛び級したら神童というわけではない。ドイツサッカー界の専門家が語る「飛び級のメリットとデメリット」

2025.04.04Training -

専門家が語る「サッカーZ世代の育成方法」。育成の雄フライブルクが実践する若い世代への独自のアプローチ

2025.04.02Training -

海外で活躍する日本代表選手の食事事情。堂安律が専任シェフを雇う理由。長谷部誠が心掛けた「バランス力」とは?

2025.03.31Training -

「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果

2025.03.28Training -

Jクラブ最注目・筑波大を進化させる中西メソッドとは? 言語化、自動化、再現性…日本サッカーを強くするキーワード

2025.03.03Training -

久保建英の“ドライブ”を進化させた中西哲生のメソッド。FWからGKまで「全選手がうまくなれる」究極の論理の正体

2025.03.03Training -

三笘薫、プレースタイル変化させ手にした2つの武器。「結果を出すことで日本人の価値も上がる」

2025.02.21Training