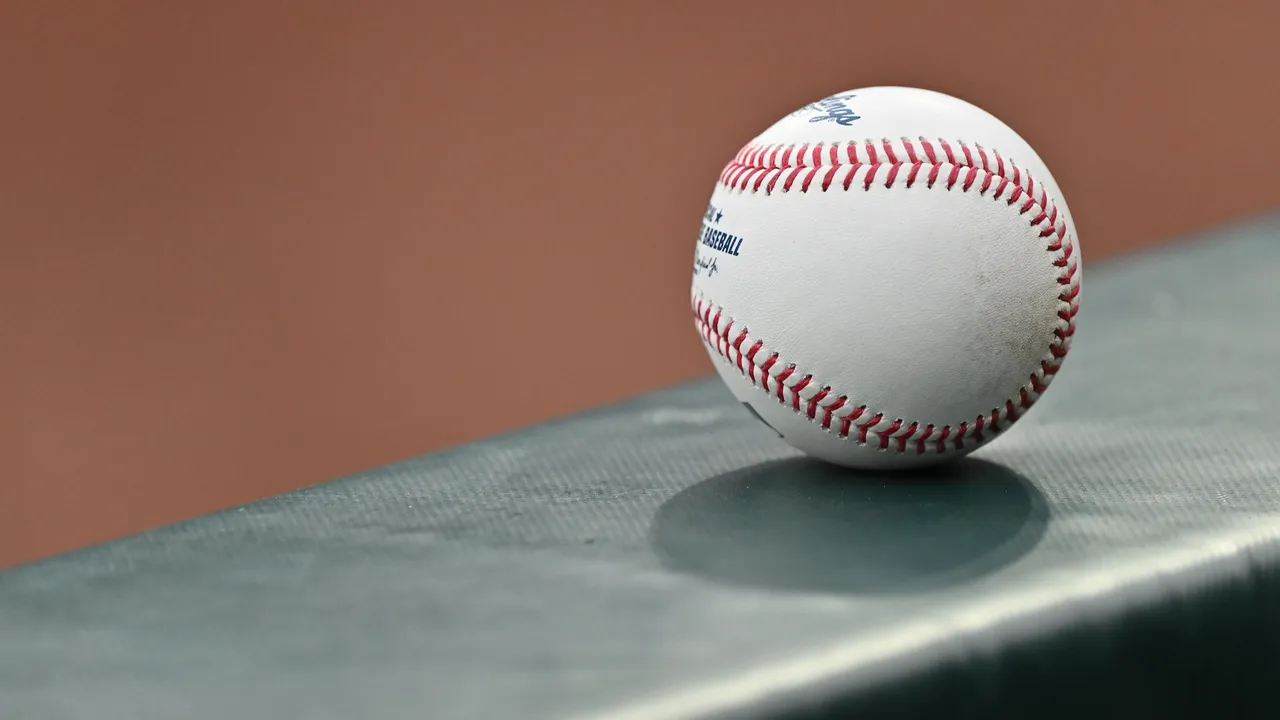

中止センバツ出場校「救済措置」5案を提言! 実現可能性・障害を比較する

3月11日、高野連(日本高校野球連盟)は19日に開幕予定だった春のセンバツを中止すると発表した。1924年(大正13年)に始まった同大会は、1942(昭和17)~46(同21)年に戦争の影響による中断はあったものの、開催が決定していたなかでの中止は史上初めてとなった。出場を予定していた32校に対する救済措置を求める声も多く挙がっているなか、果たしてどんな救済措置が考えられるだろうか? 今回は5つの案を提示し、その実現可能性や起こりうる障害や課題を比較しながら見てみたい。

(文=花田雪、写真=Getty Images)

高野連・八田会長も言及「甲子園の土を踏ませてあげたい」

センバツ、中止――。

覚悟はしていたが、実際に現実になると、やはりショックだった。

3月11日、日本高校野球連盟(高野連)と毎日新聞社は、第92回選抜高校野球大会の中止を発表した。

その1週間前には「無観客試合」での開催を目指すことを表明していたが、新型コロナウイルスの感染拡大が一向に収束に向かわず、さらには他競技の大会、試合や各種大型イベントが次々と中止・延期される現状を考えれば「中止」の決断は致し方ないだろう。

史上初となる大会中止の是非については、すでにメディアや個人のSNSでも多くの意見が飛び交っているため、ここであらためて言及しようとは思わない。

大事なのは、これからどうするかだ。

具体的には高野連の八田英二会長が会見で言及した「(出場を予定していた高校には)なんらかの形で甲子園に来ていただけたら、あるいは甲子園の土を踏ませてあげたい」という「救済措置」の部分だろう。

大会中止はやむを得ないとしても、やはり選手の気持ちを考えるとなんらかの措置を講じてあげたいと思うのは、高校野球関係者の総意だ。

すでに中止が決定した今、議論すべきはこの後、選手たちのために何ができるのかを考えることだ。

当然、考えられる「救済措置」はいくつもある。本稿では、いくつかの「救済案」を提言し、各案の実現の可能性や障害などを挙げていきたい。

救済案①:夏の甲子園開会式への参加

恐らく、もっとも現実味の高い救済案がこれだ。夏の甲子園に出場する49校とは別に、センバツ出場を決めながら地方大会で敗れた高校も開会式に参加、選手の入場行進を行う。開会式参加人数の増加も、春夏連続出場校が一定数出てくることを想定すれば、大した問題ではない。八田会長は会見で「甲子園の土を踏ませてあげたい」とは言ったが「甲子園で試合をさせてあげたい」とまでは言っていない。開会式参加だけなら大会日程にも影響は出ないため、実現の可能性は非常に高い。

開会式への参加ではなくとも、甲子園練習や甲子園見学への参加といった措置も十分考えられる。

ただ、「選手の気持ち」を考えると、これで「救済措置」と言ってしまっていいのかという葛藤は残る。選手は甲子園の舞台でプレーすることを目標にしてきたのであって、甲子園で入場行進することを目指していたわけではない。

救済案②:夏の甲子園に「センバツ出場枠」を設置

センバツに出られなかった高校、選手たち全員に甲子園でのプレー機会を与えることを考えると、この案になる。49校+地方大会で敗れたセンバツ出場校で夏の甲子園を戦う。「救済措置」としては考えうる最大限の案のようにも思えるが、当然さまざまな障害やデメリットも存在する。

一つは、日程の問題。

この案だと、そもそも出場校数が地方大会の結果を待たないと確定できない。今年の夏の甲子園は現時点で8月10日~25日までの開催を予定しているが、この日程内ですべての試合を消化することは事実上、不可能になる。ただ、東京五輪の影響で例年より開催時期が後ろ倒しになっており、五輪期間中はプロ野球もシーズンを中断しているため、甲子園球場のスケジュールは空いてはいる。特例にはなってしまうが、五輪期間中に開幕させ、日程を調整することは理論上、不可能ではない。

ただ、それ以上にデメリットになりうるのが「夏の甲子園」の価値と、センバツ出場校のモチベーションだ。

果たしてセンバツ出場校は、負けても出場が決まっている夏の地方大会でモチベーションを保つことができるのか。3年生にとっては「最後の夏」。負けたら終わりだからこそ見られる試合、プレーがそこにはある。

考え方を変えれば、選手たちから「最後の夏」まで奪ってしまうことになりかねない。

やはり、「春」と「夏」は独立して考えるべきだろう。

救済案③:センバツ出場校のエキシビジョンゲームを甲子園で開催

春と夏の甲子園を明確に分け、なおかつセンバツ出場校に「甲子園でのプレー機会を与える」ことを考えると、この案もある。

こちらも、やはり障害となるのは日程面だ。最も実現度が高いのは「夏の甲子園開催中」に試合を行うこと。開幕前日や休養日、準決勝、決勝戦の直前などの「空き」を活用すればいい。

ただし、あくまでもエキシビジョンゲームになってしまうため、「優勝を目指す」甲子園の本質とは、ややかけ離れてしまう。

救済案④:センバツ特別大会の実施

今回の「中止」を、事実上の「延期」としてしまう案だ。出場予定だった32校を甲子園に集め、センバツと同じようにトーナメントで優勝を争う。

ただ、この場合は救済案②~③以上に、日程の調整が困難になる。春から夏にかけては、春季大会や夏の地方大会、甲子園と日程が詰まっている。新型コロナウイルスも収束していない今、ただでさえ日程が読めない現状を考えると、夏の甲子園前の開催は事実上、不可能。となると秋以降の開催となるが、今度はプロ野球との兼ね合いが出てくる。プロ野球自体もシーズン開幕が延期になり、日程が後ろに延びることが想定されるからだ。

甲子園にこだわらず、他球場で行えば実現できるかもしれないが、やはり「甲子園で」という思いは強いだろう。

救済案⑤:夏の甲子園の出場枠増

夏の大会でセンバツ出場校にアドバンテージを与えるのは、ここまで書いてきたようにやはりリスクもある。であれば、思い切って出場枠そのものを増やすのはどうだろうか。実現度は低くはなるが、各地方の不平等をなくすという意味でも、現状の枠×2。出場校98校で夏の甲子園を戦う。各地区のトーナメントを2分割するだけでいいので、地方大会に限っていえば日程の調整は不要、もっといえば決勝戦の分、1試合少なくすることができる。

当然、日程面では大幅な調整が必要だ。救済案②のように、東京五輪中の開幕や、1~2回戦のみ、甲子園球場以外でも開催するなどの対応が必要になるだろう。

もちろん、枠を倍にしたところでセンバツ出場校が夏の甲子園に確実に進めるわけではない。ただ、チャンスが単純に2倍になると考えれば、やる価値はある。出場を逃した場合は救済案①と組み合わせて、開会式や甲子園練習への参加を行ってもいいだろう。

ただ、厳密にいえばこれは「センバツ出場校への救済措置」ではない。甲子園出場のチャンスが2倍になるのは、すべての高校だからだ。

しかし、今回の新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受けたのは、なにもセンバツ出場校だけではない。

春季地方大会や地区予選が相次いで延期・中止となり、大事な「公式戦の場」を奪われた球児は全国に大勢いる。学校が休みになり、練習や対外試合もできない日々を送っているのだ。

これはセンバツ出場校ではなく、すべての高校への救済案だ。

少しでも多くの声、多くの意見を届けよう

ここでは筆者の独断で5つの救済案を挙げたが、当然これよりも実現度が高く、球児たちの思いに寄り添ったプランもあるだろう。

一介のライターでしかない筆者が「高校野球の今後」を偉そうに綴るのに抵抗がなかったと言えば嘘になる。

ただ、未知のウイルスによって、日本のスポーツ界が大きな傷を負った今だからこそ、少しでも多くの声、多くの意見が、世に発信されることで、何かが好転するのではないか。そうも思っている。

現時点では春はもちろん、夏の甲子園に新型コロナの影響が及ばない保証はない。

おそらく、どんな救済案でもすべての高校、すべての選手を納得させることは難しい。

だからこそ、誰もが考えつくような「救済措置」ではいけない。

それこそ「これまでにない発想」や「思い切った措置」が必要だ。

幸いにして、夏の大会まではまだ幾分か時間はある。直前まで開催を目指しながら、最終的には中止を決断した高野連。

その決断力と選手に寄り添う気持ちを第一に、最高の救済措置を導き出してほしい。

<了>

[高校別 プロ野球選手輩出ランキング]トップは10年で17人輩出の強豪校! 甲子園未出場校もランクイン!

[甲子園 勝利数ランキング]都道府県別・学校別で見る「甲子園の主役」はどこ?

高校野球に巣食う時代遅れの「食トレ」。「とにかく食べろ」間違いだらけの現実と変化

「甲子園」はもうやめよう。高校野球のブラック化を食い止める方法

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education -

部活の「地域展開」の行方はどうなる? やりがい抱く教員から見た“未来の部活動”の在り方

2025.03.21Education -

高卒後2年でマンチェスター・シティへ。逆境は常に「今」。藤野あおばを支える思考力と言葉の力

2024.12.27Education -

女子サッカー育成年代の“基準”上げた20歳・藤野あおばの原点。心・技・体育んだ家族のサポート

2024.12.27Education -

「誰もが被害者にも加害者にもなる」ビジャレアル・佐伯夕利子氏に聞く、ハラスメント予防策

2024.12.20Education -

ハラスメントはなぜ起きる? 欧州で「罰ゲーム」はNG? 日本のスポーツ界が抱えるリスク要因とは

2024.12.19Education -

スポーツ界のハラスメント根絶へ! 各界の頭脳がアドバイザーに集結し、「検定」実施の真意とは

2024.12.18Education -

10代で結婚が唯一の幸せ? インド最貧州のサッカー少女ギタが、日本人指導者と出会い見る夢

2024.08.19Education -

レスリング女王・須﨑優衣「一番へのこだわり」と勝負強さの原点。家族とともに乗り越えた“最大の逆境”と五輪連覇への道

2024.08.06Education -

須﨑優衣、レスリング世界女王の強さを築いた家族との原体験。「子供達との時間を一番大事にした」父の記憶

2024.08.06Education