「世界一美しい空手の形」宇佐美里香 万人を魅了する“究極の美”の原動力となった負けじ魂

2012年の世界空手道選手権大会で優勝を果たした空手家・宇佐美里香。その時の形の演武の動画がこれまで1000万回以上再生され、現在も「世界一美しい空手の形」として世界中の人々を魅了している。現在は引退し、ナショナルチームのコーチを務める宇佐美は、世界一となった当時をどう振り返り、現在どのように空手と向き合っているのか。

(文=布施鋼治、撮影=九島亮)

世界200の国や地域で1億3000万人の愛好者

東京オリンピックで初めて正式種目に認定された日本発祥の突きや蹴りなどによる打撃に特化した格闘技がある。

世界200の国や地域で1億3000万人の愛好者がいると言われる空手だ。

知っての通り、空手は柔道や剣道とともに、日本の武道として確固たる地位を築き上げている。その起源には諸説があるが、沖縄古来の格闘技「手(ティー)」に中国本土の武術がブレンドされたうえに、日本武術の影響も受けながら発展してきた。

発祥の地は沖縄。果たして日本最南端の県では以前から空手人気が高く、いたるところに空手道場がある。空手がしっかりと根づいているところに、現在KARATE2020アンバサダーとして空手のPRや普及に務める宇佐美里香も舌を巻く。

「体育の授業でも武道の必修科目として空手を取り入れているところが多い。本当に伝統のある県だと思います」

ちなみに沖縄県では2005年3月、同県議会において、10月25日を「空手の日」とすることを決議。以来、毎年この日に近い日曜日には那覇市最大の繁華街「国際通り」で、老若男女約2400名の空手家が空手の形を披露している。中には空手を愛してやまない外国人の姿も。その光景は壮観というしかない。

そうした沖縄の取り組みに、宇佐美は空手の歴史とその重みをひしひしと感じている。「いまでも沖縄は(昔から伝わる)重りや道具を使った稽古を大事にしている。空手の武道としての本質的な部分を大事にしているんだと感じています」。

空手のスタイルは組手と形の2つ。空手というと組手をイメージする人が多いが、沖縄で空手といえば、形を指す。空手に「芸術性」や「神秘性」を求める欧米でも形は人気だ。フランスのように、組手より形のほうが支持を受けている国もある。

「里香が悔しい想いを忘れないように」

2012年パリで開催された世界空手道選手権大会で宇佐美が優勝した時の形の動画は、実に1000万回以上(2020年3月現在)再生されている。

超満員の観客が固唾を呑んで見守る中、宇佐美は技の緩急や強弱を生かした、流れるように美しい形を披露した。宇佐美が形を終えると、場内からスタンディングオーベーションが湧き起こった。観客からの声援といえば同胞に偏るケースが大半のフランスでは異例ともいうべき光景だった。

現在と当時ではルールも異なるが、いま見ても彼女の空手を究極の美へと昇華させたパフォーマンスは少しも色褪せていない。

宇佐美は世界選手権で優勝した時の演武は「最も記憶に残っている」と振り返る。「あの時は、いつもと集中力か何かが違っていたのですか?」と突っ込むと、「あの時だけではないんです」と意外な事実を打ち明けた。

「パリの2年前、セルビアで行われた世界選手権で負けてから(3位)、ずっと緊張感を保っていました。いますぐにでも舞台に立ちたいという気持ちを保ちながら過ごしていました」

この負けじ魂こそ、現役時代の宇佐美が躍進した原動力だったのか。

「悔しい想いってなんとなく忘れちゃう。甘くなってしまう。それをグッと抑えて忘れないようにしていました」

当時も現在も宇佐美は鳥取県に住んでいるが、東京の下町にある実家には父親が「里香が悔しい想いを忘れないように」と、セルビアの表彰台の写真が貼ってあったという。

「東京に戻って実家に立ち寄るたびに、その写真を見ていました。その想いをつなげてつなげて、やっと(世界の頂きに)届いたという感じ」

「受けてから自分の攻撃に入る。それが形の特徴」

しかし、パリで披露した形が100%だったかといえば、そうではないという。

「感覚的に会場の雰囲気がそうさせてくれたという感じがします。そのあと全日本(空手道)選手権(大会)に出た時のほうが感覚的には良かった。やっぱり会場の広さとか空気感によって、負けたくないという気持ちが入ってくる。パリではその特別な感じがプレッシャーに感じて、いつもとは違う浮いた感覚だった。ヘタをしたら転びそうな感覚の中、体が勝手に動いた」

同じ空手といえど、宇佐美はライフワークとなっている形と対人競技である組手は違うものと捉えている。

「組手は相手を前にしてポイントを取り合うという種目です。一方、形は一人で演武する種目です」

一人で演武するといっても、一辺8mの舞台で四方に敵がいることを想定して動く。だからこそ練習では相手を前にして練習することもある。

「やっぱりイメージだけで練習することは難しい。実際に相手を前にして突いたり蹴ったりしないと。そういう基本稽古の動作の中で、相手の攻撃を実際に受けて感覚を身につける」

空手に先手なし。その言葉通り、形では自分から攻撃することはない。相手の攻撃をさばいたうえで反撃する。

「受けてから自分の攻撃に入る。それが形の特徴でもあります」

オリンピックで認められた形の演目は全部で102種類あるが、それぞれ最初から最後までやるべきことは決まっている。それでも演武する選手によって、見る側の捉え方は違ってくるのだから面白い。ちなみに採点は技術点と競技点に分けられ、最後は合算される形で雌雄を決する。

「その中で、どれだけスピードやパワーを出せるかといった競技的な部分がある。あとは脇が開いていないか。軸がブレていないかといった目に見えない技術的な部分も採点されます。そういった一人ひとりの形にかける気持ちが技術点や競技点に上乗せされ、形の奥深さにつながっていくと思いますね。大会の時にしか出ない勝負心が気迫となり表に出て、見ている人に何かを訴える」

日本女子代表の座を射止めた清水希容の場合

現役時代の宇佐美は、練習に最も重きを置いていたと振り返る。

「負けた時の気持ちを忘れずに、練習の時でも気持ちを技に込めていく。ただ、度が過ぎると、必要以上に力が入ってしまうので、体をリラックスさせながらやらないといけない。心技体のバランスに気をつけながらやるのが難しかったですね」

試合になると、心のコントロールを意識した。「練習とは違い、試合は勝負なので、体はリラックスしていても気持ちはグッと入っている。そういうところは大事だと思います。それを練習するのが練習。練習がしっかりできていないと、本番もうまくいかない。練習で人が真似できない技術や行いを復習してやっていくことが一番だと思いますね」。

見方を変えれば、形はフュギュアスケートや新体操と重なり合う部分もあるのではないか。そう水を向けると、宇佐美は「点数という部分で競い合うという部分で、競技的には似ていると思う」と頷いた。

「いずれの競技も表現力が重視される。やっぱりフィギュアや新体操を見ていると、私も勉強になる。それに演技に入る前の気持ちの入れ方、例えば試合に臨む前のアップの仕方も似ているかなと思いますね」

練習時には、徹底して頭を使ったという。

「技術的な練習の時には『ああでもない』『こうでもない』と考えながらやったほうがいいと思う。対照的に実際に演武する時にいろいろ考えすぎてしまうと、気持ちは乗らない。なので、演武の部分部分を反復練習する。そして、それができるようになったら、通し練習でつなげていく。そういう段階を踏みながら練習するのがいいと思います」

1日の練習時は長時間に及ぶ。東京五輪で日本女子代表の座を射止めた清水希容の場合、長い時には1日12時間、平均でも4~6時間はやっているという。宇佐美も「そのくらいの練習は必要になってくると思う」と相槌を打った。

「そうでないと、技術を高められないと思う。ただ、それだけの長時間、汗をガンガンかきながらやっていたら、体は持たない。考えながら技術的な練習に打ち込み、自分の体を納得しながら使えるようにする反復練習が重要になってくると思います」

空手の道は1日にしてならず。

一つひとつの技術は何年も何年も繰り返しやらないと自分のモノにはならない。宇佐美は「仮に身体能力が高い人だったら、その場ではできるかもしれない」という例を引き合いに出した。

「ただ、本当に自分のモノにするためにはその時できたとしても、急に試合でできるかと聞かれたらそうでもない。やっぱりまぐれではなく、10回中10回できるようにやっていくのが練習だと思います」

昨年、NHK・BSで宇佐美とキャリアの浅い選手に同じ形をやってもらい、軸のブレを比較するという検証番組が放送された。案の定、すでに引退して久しい宇佐美のほうが軸のブレは圧倒的に少なかった。その理由について改めて宇佐美に聞くと、「選手時代と比べると、筋力は落ちているけど」と前置きしながら解説してくれた。

「一度習得した体の使い方は忘れにくいと思います。指導を受けていく中で技術的な部分は深めていける。だから、体の使い方はブレにくいのではないかと思いますね」

その一方で、宇佐美は年齢によって形の良さは違ってくるということも付け加える。

「確かに軸がブレないということも大事だけど、高校生ですごくいいという時と大人になってからのそれでは良さが違ってくる。例えば若い時だったらパワーが良かったりする。そのパワーがどこまで続くのかという問題も出てくるけど、年齢に応じて体の使い方を付け足していく一方で、無駄なものを省いていく。そういう時期が必ず来ると思う」

空手の道は1日にしてならず。現役を退いた宇佐美も、いまだ修行中の身である。

<了>

「他でもない“自分の人生”だから」 野中生萌の「ネガティブも受け入れる」自分らしさ

「アスリートである前に一人の女性」水上のマーメイドの知られざる素顔と第二の人生

「ドイツのファンとの距離感は居心地が良かった」猶本光、苦悩の10代を乗り越えた現在の境地

本田真凜が、帰ってきた。「逃げたい」悪夢から目醒め、再び輝き始めた「彼女だけの魅力」

「日本の格闘技団体は敵ではない」 既成概念を破る“ONE”流のスポーツ界の改革法とは?

PROFILE

宇佐美里香(うさみ・りか)

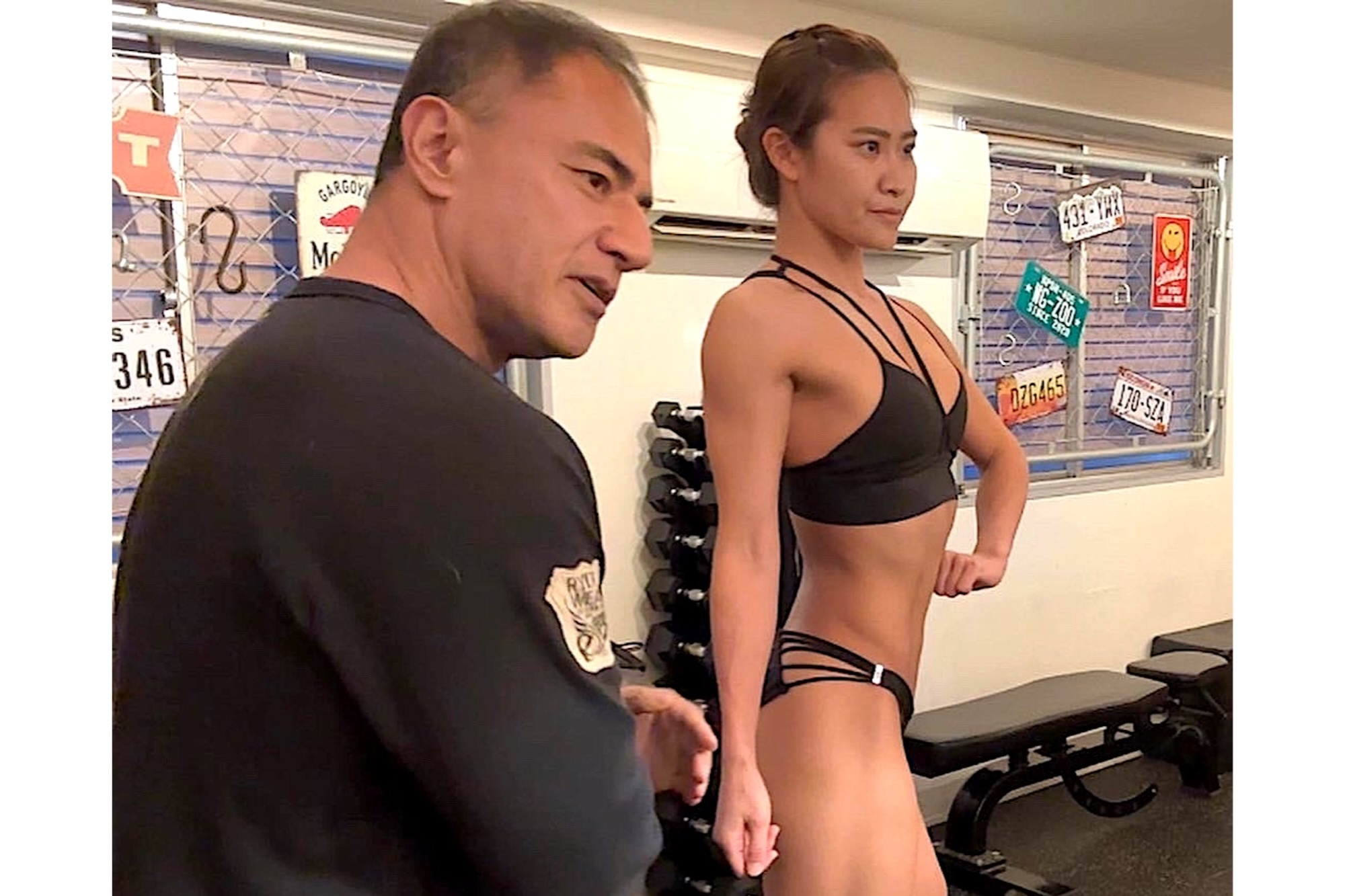

1986年2月20日生まれ、東京都出身。2009年から全日本空手道選手権大会4連覇。2010年に初出場した世界空手道選手権大会で3位、2012年の同大会で優勝を果たす。2013年に現役を引退し、現在はナショナルチームのコーチを務めるなど後進の指導に携わるかたわら、空手の普及活動を行う「KARATE2020アンバサダー」を務める。2018年、武道をコンセプトとし、空手の形とフィットネスを融合した女性専用スタジオ「B.I.F BY NERGY」の公式アンバサダーに就任。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

コツは「缶を潰して、鉄板アチッ」稀代の陸上コーチ横田真人が伝える“速く走る方法”と“走る楽しさ”

2025.05.23Training -

「週4でお酒を飲んでます」ボディメイクのプロ・鳥巣愛佳が明かす“我慢しない”減量メソッド

2025.04.21Training -

減量中も1日2500キロカロリー!? ボディメイクトレーナー・鳥巣愛佳が実践する“食べて痩せる”ダイエット法

2025.04.18Training -

痩せるために有酸素運動は非効率? 元競技エアロビック日本代表・鳥巣愛佳が語る逆転の体づくり

2025.04.16Training -

躍進する東京ヴェルディユース「5年計画」と「プロになる条件」。11年ぶりプレミア復帰の背景

2025.04.04Training -

育成年代で飛び級したら神童というわけではない。ドイツサッカー界の専門家が語る「飛び級のメリットとデメリット」

2025.04.04Training -

専門家が語る「サッカーZ世代の育成方法」。育成の雄フライブルクが実践する若い世代への独自のアプローチ

2025.04.02Training -

海外で活躍する日本代表選手の食事事情。堂安律が専任シェフを雇う理由。長谷部誠が心掛けた「バランス力」とは?

2025.03.31Training -

「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果

2025.03.28Training -

Jクラブ最注目・筑波大を進化させる中西メソッドとは? 言語化、自動化、再現性…日本サッカーを強くするキーワード

2025.03.03Training -

久保建英の“ドライブ”を進化させた中西哲生のメソッド。FWからGKまで「全選手がうまくなれる」究極の論理の正体

2025.03.03Training -

三笘薫、プレースタイル変化させ手にした2つの武器。「結果を出すことで日本人の価値も上がる」

2025.02.21Training