なぜドイツは「GK人気」高く日本では貧乏くじ? GK後進国の日本でノイアーを育てる方法

マヌエル・ノイアー、マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン、ベルント・レノ、アレクサンダー・ニューベル……。ドイツが優秀なGKを数多く輩出する背景には、当然ながら子どもたちのGK人気が非常に高いことが挙げられる。対して、GK人気が決して高いとはいえない日本が学ぶべき、ドイツのGK観とは? 名門VfBシュトゥットガルトでU-14、U-15のGKコーチを務める松岡裕三郎が、ドイツの実例を挙げながら、日本のGK人口を増やすために解決すべき課題を語る。

(文=中野吉之伴、写真=Getty Images)

ドイツの子どもたちが欲しがる定番3点セット?

「GKやってみない?」

もしGK経験のない子どもがサッカーの試合で監督にそう声をかけられたらどう思うだろう?

「なんで俺が?」「いやだ。私やりたくない」「ミスしたら味方に文句言われるかも……」「面白くないじゃん!」……。

日本だとそういう反応がまだまだ多いのではないだろうか。子どもの親は「なんでうちの子が!」ともっと過剰に反応してしまうかもしれない。GKの価値をしっかりと理解していない指導者にも「フィールドプレーヤーとしては動けなさそうだから、しょうがないからGKでもやらせよう」という考え方がいまだにあると聞く。最近はGKに関する情報も増えてきており、少しずつやりたいと思う子どもも増えてきているようだが、まだまだ昔からの誤解と先入観で過小評価を受けている傾向が強い。

そこでGK人気が非常に高いドイツの実例を挙げながら、GKについて再考してみたい。スポーツ環境が整っているドイツでは、グラウンドは芝であり、セーブしても痛くないというとても大きなメリットがある。だが、そうしたハード面だけが理由でGKをやりたがる子が多いのだろうか。他にもさまざまな理由があるのではないだろうか。そのあたりを掘り下げてみたい。

ドイツの子どもたちはサッカーを始めたばかりの時、まずボールを買って、スパイクを買って、と同時にGKグローブを欲しがる。誕生日に祖父母から3点セットでプレゼントしてもらうことも多い。チーム練習時にGKグローブを持ってくる子どもがたくさんいるのだ。我が家でもそうだ。息子は主にフィールドプレーヤーとしてプレーを楽しみながらも、今でも「やっぱ、俺GKやりたいな」とこぼす時がある。僕が指導しているチームの子どもたちを見ていても、みんなやっぱりどこかGKへの憧れがあるように感じる。

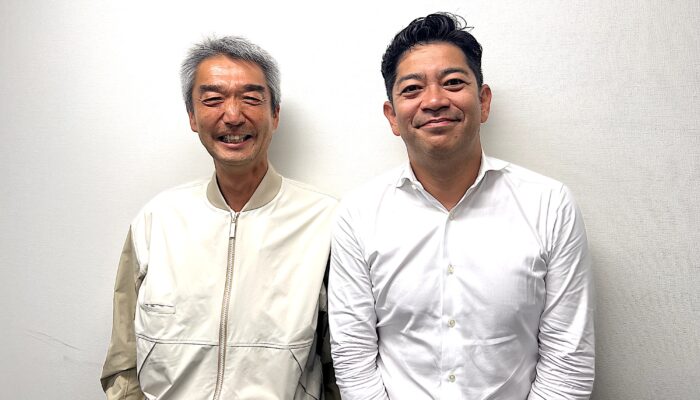

インタビューに協力してくれたのは現在ドイツ・ブンデスリーガ2部のVfBシュトゥットガルトでU-14、U-15のGKコーチを務める松岡裕三郎氏。同志社大学卒業後にドイツへ渡り、選手、そして指導者としてさまざまなクラブで経験を積みながら、2018年から同クラブで活動している。街クラブからプロクラブまでを渡り歩いてきた彼は、今回の企画にうってつけの指導者だ。

「GKはフェアリュックトだからな」

ドイツの子どもたちはGKのどこに憧れるのだろう? 松岡コーチはこう話す。

「シュートを止める時の迫力ってすごいですよね。1対1の場面でも相手を恐れることなく向かっていって、体をバーン!とぶつけて止めるところ。外から見ていて『あー!これは入れられた!』という場面で止めるビッグセーブは飛び上がってしまうほどかっこいい。あと例えば(マヌエル・)ノイアーが世界中の注目を集めた2010年の(FIFA)ワールドカップで、セービングだけではなく、アシストをしたり、積極的に前に出てディフェンスの裏のスペースをカバーしたり、攻撃的にプレーしていました。それをメディアが取り上げてどんどん盛り上がっていく。そういうところが大きいかなと思います」

かっこいい!と思えるものを実際に目にしたり、聞いたりするから、子どもだって興味を持つ。確かにヨーロッパで試合中継を見ていると、GKのセーブに関するコメントがすごく多い。サッカーは「○○、決定機を外した!」という視点だけではない。GKのポジショニング、プレッシャーのかけ方、飛び出すタイミング、面の作り方。事前にゴールへの危険性をどんどん狭めていくことで、実際にボールには触れなかったとしても、結果としてゴールを守ったというケースも多い。そのあたりにしっかり言及することでGKへの理解とリスペクトにつながる。中継で日常的にGKのプレーが取り上げられたら、サッカーファンは自然とGKの話をするし、周りの大人が「あの(マルク・アンドレ・)テア・シュテーゲンの反応はすごかったよな。最初のポジショニングで決まっていたな」と話していたら、近くで聞いている子どもたちもそこへの憧れを抱きやすいだろう。

またそれぞれの個性を大事にするという社会的な背景も一つのポイントかもしれない。ドイツのGKコーチと話をしていると、決まって「GKはフェアリュックト(クレイジ-の意)だからな」と言って笑うが、それはネガティブな意味ではない。日本だと「あいつはクレイジーだよね」という言葉は軽蔑する意味として捉えられるかもしれない。だがドイツでは「他の人と違ったものをものすごく好きになっている」と好意的に解釈されるケースが多い。日本における海外ニュースの翻訳で「クレイジーだ」というコメントが間違った解釈で訳されるケースをよく見るが、クレイジーであることが認められる空気感がヨーロッパにはあることを理解してもらいたい。松岡コーチもこう話す。

「それは感じます。ドイツにはさまざまな人種の人たちがいるので、いい意味でいろんな人がいて、それをみんなが理解して、リスペクトを持ってやっている。それぞれの個性、その人のキャラクターというのをリスペクトしているので、クレイジーな人も『そういう人だ』という理解をした上で普通に接している。例えば僕自身の話でいうと、クラブの育成事務所にGKコーチ用の部屋があるんですよ。そこでよくGKの話で時間も忘れて夢中になってしまうんです。『これは防げる失点だったかどうか』『あの場面ではどうしたらいいか?』って。他のコーチやトレーナーがのぞきに来ると、よく『お前ら本当にクレイジーだな、いつもキーパーの話ばっかりして』って言われます(笑)」

「勇敢なプレー」と「成功体験」

自分らしくあることが認められる環境も影響してか、ヨーロッパではあまりミスを気にしない気質の子どもが多い。周りを気にしたり、ミスを恐れたりすることが少ない。そのため誰よりも目立てるGKはまさに自分らしさを出せる場でもある。GKにはシュートを決められるか、止められるかというスリリングな瞬間が次々にやってくる。チームで一人だけ他の選手と違った役割を担うため「僕だけがスペシャル!」という気持ちにもなれる。

「小学校低学年くらいまでの年代だと、GKとしてまず一番に求められるポイントは怖がらないところ。向かってくる相手選手に対して怖がらないで、寄せれば寄せられるほどボールを止められます。怖がらない、勇気もって飛び出す、手を出す。それができるというのはすごく大事なことです」

そうした勇敢なプレーが正当に評価されることが子どもたちにとっての魅力につながる。GK大国ドイツではU-7やU-8年代でもチームに1~2人はGKとしての雰囲気を持った選手がすでにいたりする。ファーポストに飛ぶ低いボールに手を伸ばして止めたり、前に飛び出して体を張ってシュートをブロックしたり。セーブをしたらプロ顔負けのガッツポーズを見せてくれたりもする。GKとしてプレーする喜びと自信を力いっぱい表現する、将来有望なGKの卵たちが幼少期から育っているのだ。

松岡コーチ自身もGKを始めたきっかけは、そうしたGKの楽しさを実感することができたからだと振り返る。

「僕がGKをやろうと思ったのは小学校の時です。3〜4年生くらいまでFWをやっていたんですけど、ある大会でGKだった子がケガをしてしまったので、代わりに俺がやるよって言ったんです。その時に初めてGKとしてプレーしたんですけど、その試合でたまたま何度もボールを止めることができて。保護者からも歓声を受けて、すごく楽しくて、うれしくて。それからGKをやることが多くなりました」

最初に成功体験ができたことでどっぷりとGKの魅力にはまっていけたという。失点と常に向き合い続けなければならないポジションだけに、メンタル面の強さは必要不可欠だが、だからといってそれを求めるがあまりに、楽しさを実感できなかったらもったいない。松岡コーチもそこに同意する。

「今思えば、楽しいという思いが何より大きかったと思います。僕自身小学校でGKを始めたときは憧れの選手こそいなかったですけど、『止めて、楽しい』、それを実感できたのが一番ですね」

日本のGK人口を増やすために必要なこととは?

では日本の育成におけるGK環境をどうすれば改善していくことができるのだろうか。Jリーグの下部組織や強豪街クラブになればGKコーチがいるところも増えてきている。だが一般的な街クラブや少年団ともなれば、GKコーチはいないことが多く、GKだけで専用のトレーニングをする余裕もなかったりする。どう守ればいいのかという技術も判断基準もないまま、試合をして、失点をしてどやされて……。その繰り返しではGK人口は増えないし、GKへの理解もリスペクトも生まれてこないのではないか。

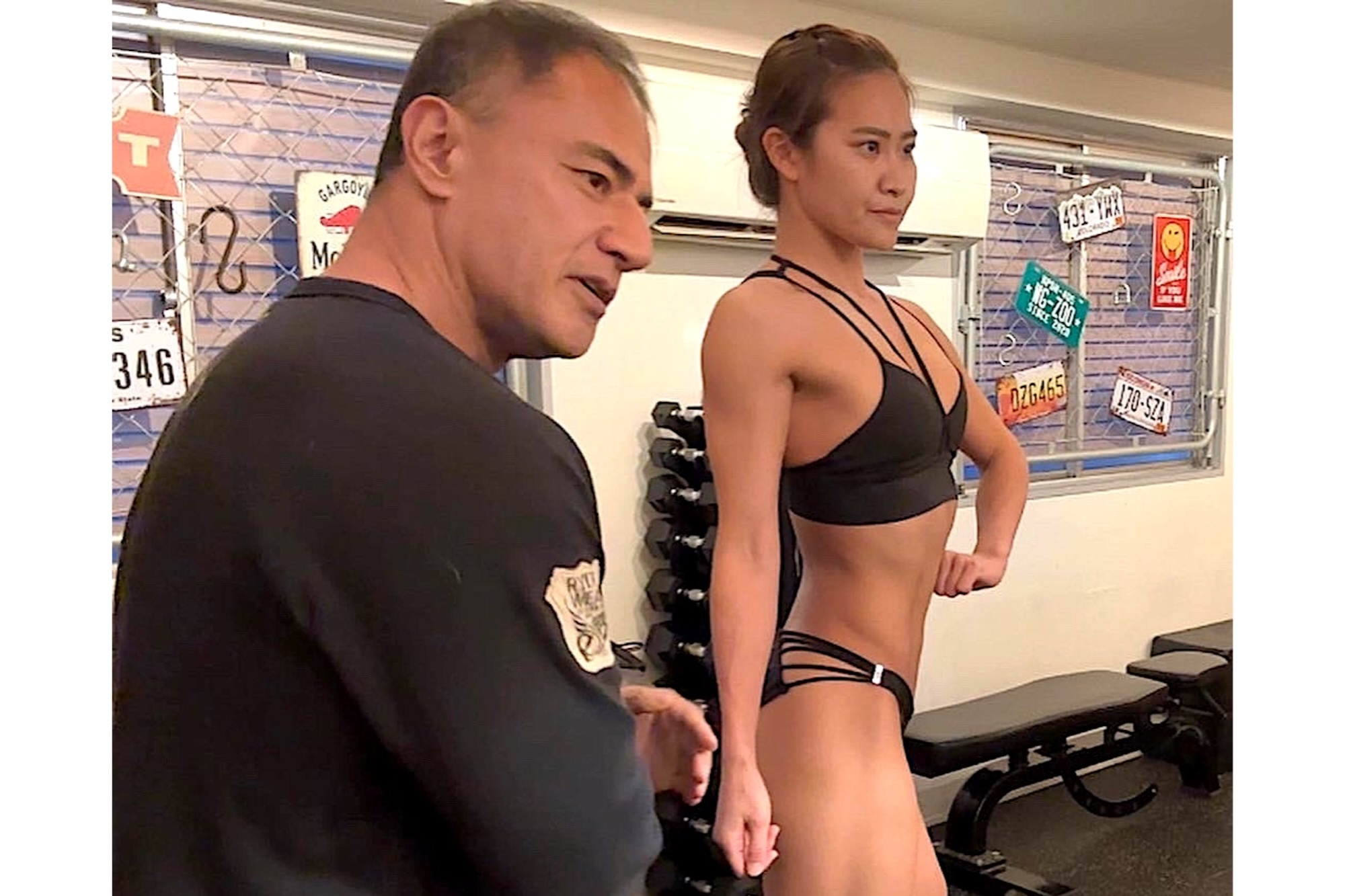

「例えばですけど、GKコーチがいないチームは、近くにあるゴールキーパースクールに通うというのはいいかもしれないですね。あるいはチームとしてそうしたスクールと提携を結んで指導しにきてもらう。1クラブだけだと厳しいというなら、他クラブと共同で練習枠を作るというのもいいかもしれないです。とにかく、GKのトレーニングを受けられる環境が必要なんですね。週に1コマでもやれると違うんですよ、全然」

日本でも全国各地でゴールキーパーのためのスクールが少しずつ増えてきているという。正しい技術を身につけ、やるべきことがわかれば、ミスの分析を自分でできるようにもなってくる。知識のない指導者が「何とか止めろ!」「ちゃんとやれ!」と怒鳴ったところで、何とかなるものではないのだ。一つひとつ成功体験を積み重ねていくことが大切だ。

「ドイツのスクールではGKに限らずノイアーのネーム入りのユニフォームを着ている子どもたちがいっぱいいるんです。GKが多くの子どもたちにとっての憧れの存在であることは大きいですね。日本でもっとGKのスーパースターがたくさん増えること、代表選手だけではなくて、各クラブのGKの中からもスタープレーヤーが生まれることが大事だと思います。あとは飛んでも痛くないグラウンド環境も整備してほしいですし、GKに対してもっとリスペクトを持つことができるようになることも重要です。何より子どもたちがGKを楽しんでできるようになること。そうしたら日本のGK人口はもっともっと増えてくるんじゃないでしょうか」

松岡はそうまとめてくれた。GKは貧乏くじのポジションではない。羨望のまなざしが向けられるチームの守護神だ。何度でも何度でも、迫り来る相手に勇敢に立ち向かい続ける象徴なのだ。「GKやりたい子?」というこちらの問いかけに、多くの手が挙がり、どうやって決めようか頭を悩ます。そんなことが日本でだって普通に起こるはずなのだ。

<了>

なぜJリーグのGKは外国人が多い?「日本人GKの課題」を指摘する名指導者の危機感

なぜ高校出身選手はJユース出身選手より伸びるのか? 暁星・林監督が指摘する問題点

中村憲剛「重宝される選手」の育て方 「大人が命令するのは楽だが、子供のためにならない」

武井壮が明かす「特性を伸ばす」トレーニング理論 日本人選手の持つ「伸びしろ」とは?

宮市亮「悲劇からの復活劇」では終わらせない リーグ全試合出場が物語る進化と真の評価

PROFILE

松岡裕三郎(まつおか・ゆうざぶろう)

1984年10月8日生まれ、鹿児島県出身。ドイツ・ブンデスリーガ2部VfBシュツットガルトのU-14、U-15・GKコーチ。鹿児島実業高校、同志社大学を経て、ドイツに渡り、2009年から2017年までSVフェルバッハでプレー。2011年よりSVフェルバッハのU-11〜U17のGKコーチも兼任し、以降、さまざまなチーム・カテゴリー・スクールでGKコーチを担当。2017年6月にUEFA Bゴールキーパーレベルの修了証取得。

この記事をシェア

KEYWORD

#COLUMNRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

コツは「缶を潰して、鉄板アチッ」稀代の陸上コーチ横田真人が伝える“速く走る方法”と“走る楽しさ”

2025.05.23Training -

「週4でお酒を飲んでます」ボディメイクのプロ・鳥巣愛佳が明かす“我慢しない”減量メソッド

2025.04.21Training -

減量中も1日2500キロカロリー!? ボディメイクトレーナー・鳥巣愛佳が実践する“食べて痩せる”ダイエット法

2025.04.18Training -

痩せるために有酸素運動は非効率? 元競技エアロビック日本代表・鳥巣愛佳が語る逆転の体づくり

2025.04.16Training -

躍進する東京ヴェルディユース「5年計画」と「プロになる条件」。11年ぶりプレミア復帰の背景

2025.04.04Training -

育成年代で飛び級したら神童というわけではない。ドイツサッカー界の専門家が語る「飛び級のメリットとデメリット」

2025.04.04Training -

専門家が語る「サッカーZ世代の育成方法」。育成の雄フライブルクが実践する若い世代への独自のアプローチ

2025.04.02Training -

海外で活躍する日本代表選手の食事事情。堂安律が専任シェフを雇う理由。長谷部誠が心掛けた「バランス力」とは?

2025.03.31Training -

「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果

2025.03.28Training -

Jクラブ最注目・筑波大を進化させる中西メソッドとは? 言語化、自動化、再現性…日本サッカーを強くするキーワード

2025.03.03Training -

久保建英の“ドライブ”を進化させた中西哲生のメソッド。FWからGKまで「全選手がうまくなれる」究極の論理の正体

2025.03.03Training -

三笘薫、プレースタイル変化させ手にした2つの武器。「結果を出すことで日本人の価値も上がる」

2025.02.21Training