なぜ今の子供は「卓球」を選ぶのか?「地味」から一転「親子人気」勝ち得た4つの理由

少子化の影響もあり、野球、サッカー、バレーボール、バスケットボールなどの競技人口減少が危惧されているなか、「スポーツを始める時に卓球を選ぶ」という子どもたちが、急激に増えてきているという。一昔前は「地味」「暗い」という印象のあった卓球はどのようにして人気スポーツとなったのか?

(文=本島修司、写真=Getty Images)

プロと対等に戦う子どもが生まれるスポーツ

卓球選手の「低年齢化」が止まらない。

他のスポーツと比較をしても、全日本選手権など、テレビの中継に出てくるプロ選手として、10代の選手がズラリと並ぶ姿が際立つ。アマチュアの子どもたちも、ベテランのプロと互角の試合をして驚かせる。子どもたち、それも高校生ではない「小さな子ども」と表現してもおかしくはない「10代前半の選手」が、強い。

パワー最優先ではなく、練習の量と質がものをいうスポーツということもあり、小さな子どもでも大人を相手にけっこう対等に戦える。

10代前半でプロと互角に戦っているということは、彼ら・彼女らが卓球を始めた年齢は、少なくとも小学生以下ということになる。その背景には、「スポーツを始める時に卓球を選ぶ」という子どもたちが、全国で急激に増えたという現象がある。その結果として、プロと対等に戦う子どもたちが出てきたのだ。

“今の子どもたちは卓球を選ぶ”という事実はさまざまなデータからもハッキリと浮き彫りになっている。なぜ、今の子どもたちは、かつてのように「まず野球」や「まずサッカー」ではなく、“卓球”を選ぶのか。そのメカニズムを見ていこう。

この10年で、「入る部活動」の上位にランクイン

こんなデータがある。

日本中学校体育連盟の「加盟校調査集計」をもとに、競技別の加盟生徒数(平成30年度)をまとめたものだ。ここで、卓球は男女共に4位にランクインしている。そして、サッカー、野球、バレーボール、バスケットボールなど他の多くの人気スポーツが加盟生徒数を減少させている一方で、卓球は10年前よりも増えている。つまり人気が上がっている。

日本卓球協会のホームページによると、卓球の競技登録人口は、一時減少傾向にあった平成18年度の29万684人から毎年増え続け、平成30年度には35万8600人に達している。

この10年で、卓球という競技を取り巻く状況とイメージは大きく変わった。

人気スポーツとして、生まれ変わった卓球。

では、そもそも10年前の卓球は、どんな「立ち位置」だったのか。

「泣き虫愛ちゃん」とテレビの影響

10~20年前の卓球といえば、暗いスポーツという印象が強かったと思う。「地味」というイメージが、常について回った。

暗くて地味。卓球部の子どもが、「何の部活に入っているの?」と聞かれた時に、躊躇なく「卓球です」とはなぜか言えない雰囲気があった。少し間を置かなければ言い出せない。

そんな卓球が一躍スポットライトを浴びたのは、やはり福原愛選手の影響が大きい。

テレビで『天才少女』『泣き虫・愛ちゃん』と称され、幾度となく取り上げられた彼女は、一人の女の子の成長を国民が見守るような形で、競技人生を歩んだ。

日本中から、「愛ちゃん頑張れ」という声が上がった。

そして、「こんな小さな子どもが大人と対等に戦えるなんてすごい」という物語は、大人になった福原選手がオリンピックの団体戦で2012年ロンドン五輪(銀)と2016年リオデジャネイロ五輪(銅)の2大会連続でメダルを取るという大団円で幕を閉じた。

しかし、その間に、もう一つの動きが、卓球業界全体の中で始まりを告げていた。

「小さな子どもなのにすごい」のではなくて、「小さな子どもの頃からやらせるべき競技だ」という動きだ。

「第2の愛ちゃん」、全国各地から続々

小さな子どもに卓球をやらせると、すごいことになる――。

全国各地で、幼少期から卓球を始める、英才教育化が進んだ。そしていつの間にか、『卓球は環境のスポーツ』と言われるようになる。

その後に訪れる、「第2の愛ちゃんブーム」のようなものが、まさにその成果だ。

現在活躍中の伊藤美誠選手、平野美宇選手も、登場した当初には「第2の愛ちゃん」というキャッチコピーをつけられながら、メディアに取り上げられていた。今では、特に伊藤選手が、かつての福原選手をハッキリと凌駕する成績を連発。そして、早田ひな選手、長﨑美柚選手など、「第2の愛ちゃん」を連想させる選手が次々に登場してくる。

“こんなにいるの!?”

“また新しい選手が出てきた、しかも、また10代だ!”

決定的だったのは、男子の張本智和選手の存在だ。小さな少年が卓球大国・中国の大人たちを相手に勝ち上がっていく様子は、圧巻の光景だった。

こうして、今度は愛ちゃんを見て卓球を始めた世代が、「卓球は子どものスポーツとして最適だ」ということ、そして、才能と努力次第では、10代の頃から世界で活躍できるケースもあるスポーツだということを発信していった。

現実を見れば、世界レベルにまでなれる選手は、ほんの一握りだ。しかし、「同世代がやっているのだから自分もできそう」、「いや、やりたい」、何より「幼少期から始めることが大切」というイメージは、スポーツを始めたい子どもと、スポーツをやらせてみたい親にとって、ラケットを手にするキッカケになった。

スポーツとして、強い存在感

愛ちゃんブーム、そして第2の愛ちゃんブームを得て、卓球は人気スポーツとなった。それまでとはイメージが変わったといってもいいだろう。

繰り返しになるが、やはりかつての卓球は、「暗い」「マニアック」といった言葉でネガティブに語られることも多かった。

しかし、水谷隼選手が試合中に雄叫びを上げ、張本選手がさらに大きなボリュームで雄叫びを上げる。そんなシーンが毎日のようにテレビのニュースに映し出される。

リオ五輪で、水谷選手が倒れ込むようにして 銅メダル奪取を決めたシーンでは、普段は卓球とはかかわりがあるわけではないコメンテーターが、「これは格闘技ですね」と言う。

さらには、この小さな台と、小さなボールの前で向き合って戦っている選手たちは、いったいどんなボールを繰り出しているのか、どんな打法を使うのかなどの細やかな情報が、テレビをつけるだけで、目に飛び込んでくる。夜のスポーツニュースでは、司会者が「今夜はまず、卓球からいきましょう」と言う。

こうして卓球は、スポーツとして強い存在感を放ち始めた。

コスト・気軽さ・安全性、「ハードルが低い」=「始めやすい」

子どもたちの間で卓球人口が増えた要因には、「気軽さ」や「始めやすさ」が突出しているという点もあるかもしれない。

初心者であれば、ユニホームを持っていなくても、上靴とスポーツショップで買った初心者用のラケットさえあれば、「近所の体育館に行ってみよう」とか、「中学生になったから、卓球部に入部してみよう」と、安いコストで気軽に試すことができる。

安全性も魅力だ。特に、大きなケガを伴う確率が高そうなスポーツは、小学生、中学生の子を持つ親であれば、誰もが一瞬、身構えてしまうだろう。

決して、卓球では重大な事故が起こらないというわけではない。

台の出し入れの際や、試合中に下がってきた選手との激突などで、大きな負傷となった事故も過去にはあった。スポーツである以上、必ず危険は伴う。

しかし、現に卓球は、データ上でも「スポーツの中ではかなり大きなケガや死亡事故が少ないスポーツ」となっている。選手同士がぶつかり合う競技ではないからだ。

つまり、イメージ通りに安全性が高い。

それ以外にも、他のスポーツに比べると「上下関係が必要以上に厳しくはなさそう」というイメージもあるかもしれない。

それらが相まって、親も気軽に「一度やってみればいいよ」と子どもに言いやすく、好意的に受け入れられる傾向がある。

知的なイメージも大きなプラスに

かつて、卓球の世界チャンピオンとなった荻村伊智朗氏は、「卓球は100m走をしながらチェスをするようなスポーツ」と言った。

その知的なスポーツというイメージは今も残っており、張本選手が中学校時代に出演したCMは『学研教室』だった。

話を「親側」の視点で続けると、「まじめなタイプのスポーツ選手に育ってくれそう」という安心感も、大きな後押しの材料になっていると感じる。

そしてこの点は、単なるイメージというわけでもない。

メンタルスポーツである卓球は、我慢・忍耐力・集中力を途切らせない、強い心が必要だ。そうする中で、常に目の前の相手と対峙し、戦略を練りながらプレーする。

多少、体が弱くても楽しめるし、多少、運動神経が悪い子でもできる。しかし、「マジメにコツコツと何かを積み重ねることが苦手な子ども」には、あまり向いていないともいわれている。「練習」が、「勉強」に似ている。

天才卓球少年・天才卓球少女は、実はそのほとんどが、「親自身が元・卓球選手」というケースが多い。

しかし、その一方で、卓球は「単に才能を継承する」という競技ではない。

自分が卓球経験者ではない方も、もし、自分の子どもが卓球に興味を持った際には、試しに練習場を訪れてみるといいだろう。

マジメだけが取り柄だったはず……。それほど運動神経がよくないはず……。そう思っていた子どもが、ある日卓球を始めると、数週間後には街で1番くらいになって親を驚かす。

卓球とは、そんな痛快な現象がよくある、唯一無二のスポーツだ。

<了>

なぜ平野美宇はジュニア出澤杏佳にあっさり敗れたのか? 異彩放つ「異質ラバー」の秘密

張本に石川、平野だけじゃない!世界最高峰「Tリーグ」は東京五輪の前哨戦

「走り込み」で持久力アップは短絡的? まず取り組むべき「正しいフォーム」とは

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持

2026.02.13Career -

WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏

2026.02.13Business -

新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」

2026.02.12Business -

「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断

2026.02.12Career -

女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割

2026.02.10Career -

なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性

2026.02.10Business -

技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方

2026.02.09Training -

ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ

2026.02.09Career -

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

中国勢撃破に挑む、日本の若き王者2人。松島輝空と張本美和が切り開く卓球新時代

2026.02.06Career -

守護神ブッフォンが明かす、2006年W杯決勝の真実。驚きの“一撃”とPK戦の知られざる舞台裏

2026.02.06Career -

広島で「街が赤と紫に染まる日常」。NTTデータ中国・鈴森社長が語る、スポーツと地域の幸福な関係

2026.02.06Business

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

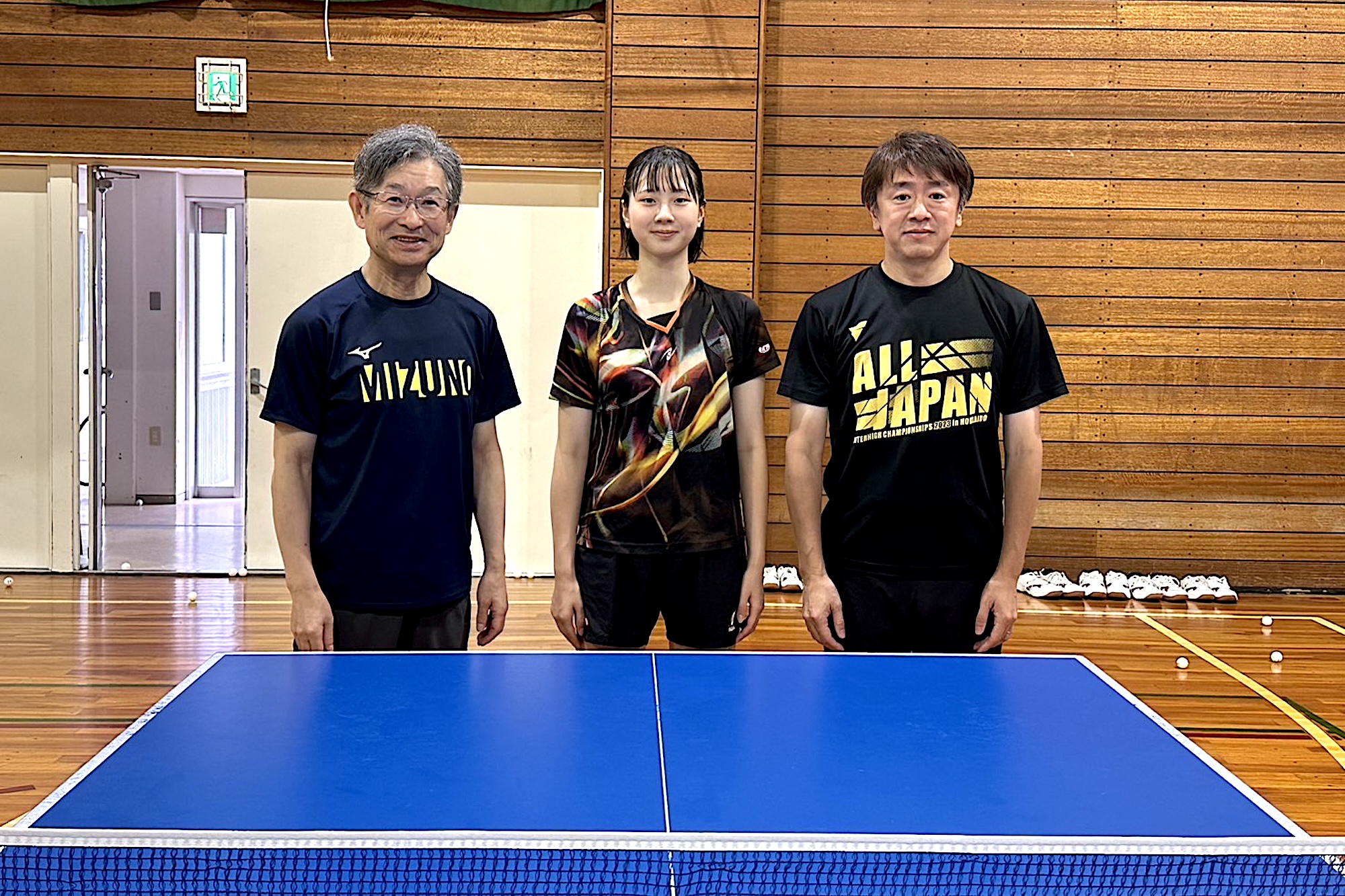

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education