なぜケニア人は世界記録を連発するのか? マラソン最強国を知る専門家が語る速さの秘密

マラソン世界記録保持者であり、今後も記録更新に期待を寄せられているエリウド・キプチョゲ選手をはじめ、これまで世界大会などで多くのケニア人選手が活躍をしている。

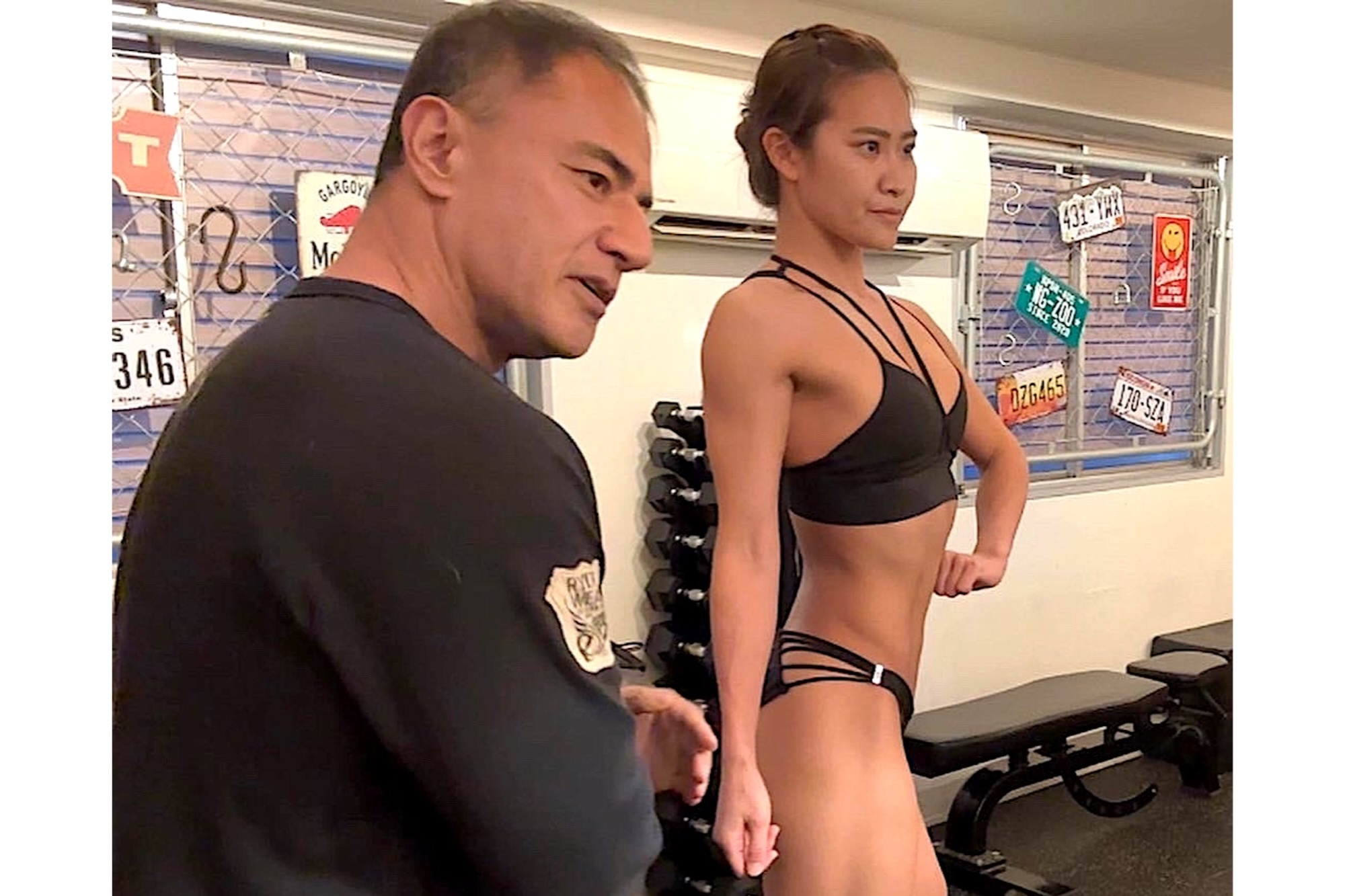

数多くのマラソン選手を輩出しているマラソン大国ケニアには足が速くなる秘密があるのか? ケニアに行けば誰でも足は速くなるのか? ケニア人の速さの秘密とは何か――。ケニアに留学しケニア人の能力と可能性に魅せられて現地にランニングチームを創設し一年の半分以上をケニアで過ごす生活を数年送っている、ランニングコーチ八木勇樹氏に話を聞いた。

(インタビュー・構成=浜田加奈子[REAL SPORTS編集部]、インタビュー撮影=鈴木達也、写真=Getty Images)

ケニア人には足が速い理由の条件がそろっている

マラソン世界記録の歴代記録や世界大会で上位にランクインする選手を輩出しているケニアですが、ケニア人の足の速さの秘密はどこにあると思いますか?

八木:いくつかありますが、まずケニアが「標高が高い場所にある」ということだと思います。標高が高いところは世界にたくさんありますが、そこに走ることに長けた部族がいることが特徴だと思います。標高2100mのエルドレットというケニアで4番目に大きい都市に多い部族のカレンジン族は、細身の体型で長距離やマラソンで活躍する選手が多く、標高約1600mの首都ナイロビあたりに多い部族のキクユ族は筋肉質の体型で、陸上長距離トラック競技で活躍する選手が多いと考察しています。

部族によって特徴があるんですね。

八木:部族の違いと合わせて、ケニア人全体として、走りに長けた骨格を持つ狩猟民族です。狩猟民族は、パワーを出すために体幹を意識して背面の筋肉が発達しやすいといわれています。なので、すぐにそこから動き出す強さ、速さを持っています。また足が細く、下肢を回転させるために使うエネルギー、酸素が少なくて済む特徴もあります。

ちなみに、日本人は農耕民族といわれています。農耕民族は正座ができたり、同じ姿勢でいることや、そのままそこでキープする足腰の強さ、前かがみの姿勢に使われる前面の筋肉が発達しやすいといわれています。

足の細さ、筋肉の付き方、骨格など生まれ持った特徴が足の速さにつながっているんですね。ちなみに、標高が高くない場所でもそのような体格の人はいると思いますが、標高が高い場所で生まれ育ったりトレーニングをした人の足が速いのは、どのような理由があるのでしょうか?

八木:標高が高い場所はランニングエコノミーを高めるにはいい場所になります。エコノミーが良くないとマラソンなどの持久系の競技は速く走れないんですよ。

標高が高い場所は酸素が薄いので酸素やエネルギーの使い方を考えないと速く走れなかったり、体力の消耗につながってきます。一般的に酸素やエネルギーの効率的な使い方を得るためにさまざまなトレーニングなどを行う必要があります。一方で標高が高い場所で生まれ育った選手はその環境が普通なので、小さい頃から自然と酸素やエネルギーの使い方が優れているという特徴があります。

高地トレーニングは行けば効果が出るトレーニングではない

小さい頃から標高が高い場所で育った人のほうが足が速くなるのは有利なんですね。では、標高0mの場所で育った人は標高が高い場所ですぐにトレーニングを行うことは可能なのでしょうか?

八木:人によって感じ方が多少違いますが、まず標高0mから高い場所に行くと酸素濃度が今までと違うので、パフォーマンスは最初下がります。なので、高地順応するまでの間、1週間から10日ぐらいは、高強度トレーニングはやらないほうがいいといわれています。ただ、標高0mの場所で育った選手でも低酸素トレーニングを行っている選手は酸素濃度が低いところでのトレーニングに慣れているので、標高が高い場所に行った場合、高地順応は早いですね。

酸素濃度が変化すると、標高が高い場所に慣れるためには結構時間がかかるんですね。それでは標高が高い場所でトレーニングを終えて標高0mの場所に戻ってくると体はどのような感覚になりますか?

八木:体が楽に感じます。そして戻ってくる時にも、今度は平地順応が必要となります。これも人によって多少違いますが、酸素が薄い場所から戻ってくると倦怠感が出たりします。その症状が出る時期も人によって異なりますが、比較的、10日から2週間後に出るのが一番多いです。なので、その週に移動を行い大会に備える選手が多いですね。

平地順応の症状が出る期間を計算して、万全に整えるんですね。それらを分かっていないとなかなかちゃんとしたトレーニングができないですね。

八木:そうですね。ただ行けば強くなるものではなく、ある程度、高地トレーニングとは何か、を知った上で、そこから大会に向けてのピーキングを考えていく必要はあると思います。

高地トレーニングについてちゃんと理解し高地トレーニングを行えば、どんな人でも足は速くなりますか?八木:高地が苦手な人もいるので人によると思いますね。

長い期間しっかりと高地トレーニングを行ったとしても、高地に慣れない人は慣れないということですか?

八木:慣れなかったり、背中が張ったりと高地が体に合わない、順応しにくい特徴が出てくるんですよね。高地はそもそもトレーニング強度としても、平地の走速度で走れないんですよ。高地トレーニングは1km当たりのタイムがプラスで換算されるので、タイムが遅くなっても、心肺機能は鍛えられるのが特徴です。

高地では空気を吸う力も量も変わらないですが、取り込めている酸素の量が変わります。平地で10酸素が入ってきたのが、高地では6や7しか入ってこない状態となります。なので、自分の体の中で少ない酸素をより多く回そうとする作用や持久系の能力の向上、有酸素能力の向上などにつながるといわれています。また、高地トレーニングだけではスピードを上げられないため、足を速く動かすために必要な筋力トレーニングをしないといけないので、高地トレーニングはフィジカルトレーニングとセットといわれています。そのため筋力系のトレーニングも行うので、高地に順応しにくい人は最低限のトレーニングもできないので、平地でトレーニングを行ったほうがいい人もいるのも事実です。

高地が自分に合うかどうかは現地に行ってみないと分からないものでしょうか?

八木:現地に行かなくても低酸素トレーニングができるジムで何回かトレーニングを行いながら血中の酸素飽和濃度を調べると高地順応ができるのかどうかは分かります。

先ほど高地順応、平地順応について話しましたが、どちらも順応するためには結構時間がかかるので高地トレーニングは比較的に中期的、長期的な期間が必要になります。そのため、長期休暇などが取れないと行うことが難しいので日本で低酸素トレーニングを行う人もいますね。

陸上は最終的に道具よりもアスリートの能力が決め手となる競技

ケニアにマラソン留学やケニアランニングチームを設立した際、他にケニア人はどんな特徴があると感じましたか?

八木:特徴ではないですが、ケニア人だからといっていつでも速く走れるわけじゃないので、選手それぞれの性格やその日のコンディションなどをちゃんと知った上でトレーニングを行うことが大切だと感じます。その点はケニア人、日本人関係なく大切なことだと思います。

後は、ケニア人の課題だと思いますが、彼らは日本人より内臓が弱いと感じる人を多く見てきました。毎日肉などが食べられない体質であったり、あまり量を食べないですが、甘いものが大好きなんですよね。砂糖が入ったお茶のチャイも水分量よりも砂糖のほうが圧倒的に入っていて水分より砂糖を取っている感じです。

トレーニングを行わなかったらあっという間に太りそうですね(苦笑)。

八木:太らないですが、明らかに糖代謝ですね。食事改善をしないといくら足が速くても、スタミナ切れをすると失速したり、諦めたりするんですよね。あれはメンタルだけではなくて単純に糖代謝優位で早い段階でエネルギーを消費しすぎて不足している場合もあります。なので、ケニアランニングチームではケニア人に砂糖の取りすぎを注意したり、食事改善も行っています。

食事改善も大切なトレーニングの一環ということですね。ちなみに日本では今回の箱根駅伝で「ナイキの厚底シューズ」が話題になりましたが、ケニア人選手はどのようなシューズを履いている選手が多いですか?

八木:ケニアの道路は石もたくさん落ちていますし、ケニア人は足がそんなに強くなかったりするので足に負担がかからない厚底のシューズを履いています。

エリウド・キプチョゲ選手も「ナイキの厚底シューズ」といわれるヴェイパーフライを履いて記録を出したりしています。そういった、元から足が速い選手が最先端技術の備わったシューズを履いて走る状況だと、今後も記録更新されていきそうですよね。

八木:確かにヴェイパーフライは有名選手や足が速い選手が履いているので、履いたらどのぐらいの速さで走れるのか興味が出るかと思いますし、記録更新が続いているからメディアも選手より「ナイキの厚底シューズ」をフォーカスしている形になっていますね。そういう状況を作り出したナイキの技術と戦略もすごいと思いますが、やっぱり陸上競技の実力は選手自身の能力が大部分を占めています。実際に1月に行われた(第39回)大阪国際女子マラソンではナイキの厚底シューズでなく、普段から履き慣れているニューバランスを履いて走った松田瑞生選手が優勝しています。

また、薄底のシューズは日本のスポーツブランド発祥で日本人に合ったシューズになっています。また、ケニア人と日本人だけでなく個人個人で足の構造が違うので、シューズは自身の相性に合わせて薄底か厚底かを選んだほうがいいと思います。やっぱり、陸上はシンプルにタイムを競う、人間の限界のタイムはどこかを競うのが前提にあると思うのでシューズなどの道具の技術ありきで極端にタイムが変わるというのは少し違う気がしますね。シューズは自分の能力を最大限発揮するための一つの道具ですので、厚底シューズにこだわる必要はないと思います。

<了>

なぜ日本人は100m後半で抜かれるのか? 身体の専門家が語る「間違いだらけの走り方」

女子マラソンの新星・一山麻緒は「まだまだ速くなる」。進化の秘密を走りの専門家が解説

サニブラウンは本当に「急に」速くなったのか? 9秒台連発の“走り”を紐解く

なぜGMOは陸上に参入したのか? ニューイヤーで5位躍進、青学・原晋監督と共鳴したスピリット

[箱根駅伝]國學院大はなぜ飛躍した?前田監督「信頼築く」も「仲良しではない」指導信念

PROFILE

八木勇樹(やぎ・ゆうき)

1989年10月17日生まれ。早稲田大学競走部に所属し第87回箱根駅伝優勝を経験。

早稲田大学卒業後、旭化成株式会社に入社、同社陸上部に所属し第58回全日本実業団対抗駅伝競走大会で日本人歴代最高記録を樹立などの経験を経て2016年に旭化成株式会社を退社後、株式会社OFFICE YAGIを設立。市民ランナーへパーソナルレッスンやランニングチームでのレッスン、ケニアランニングチーム、低酸素トレーニングジムの運営など事業展開を行っている。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

コツは「缶を潰して、鉄板アチッ」稀代の陸上コーチ横田真人が伝える“速く走る方法”と“走る楽しさ”

2025.05.23Training -

「週4でお酒を飲んでます」ボディメイクのプロ・鳥巣愛佳が明かす“我慢しない”減量メソッド

2025.04.21Training -

減量中も1日2500キロカロリー!? ボディメイクトレーナー・鳥巣愛佳が実践する“食べて痩せる”ダイエット法

2025.04.18Training -

痩せるために有酸素運動は非効率? 元競技エアロビック日本代表・鳥巣愛佳が語る逆転の体づくり

2025.04.16Training -

躍進する東京ヴェルディユース「5年計画」と「プロになる条件」。11年ぶりプレミア復帰の背景

2025.04.04Training -

育成年代で飛び級したら神童というわけではない。ドイツサッカー界の専門家が語る「飛び級のメリットとデメリット」

2025.04.04Training -

専門家が語る「サッカーZ世代の育成方法」。育成の雄フライブルクが実践する若い世代への独自のアプローチ

2025.04.02Training -

海外で活躍する日本代表選手の食事事情。堂安律が専任シェフを雇う理由。長谷部誠が心掛けた「バランス力」とは?

2025.03.31Training -

「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果

2025.03.28Training -

Jクラブ最注目・筑波大を進化させる中西メソッドとは? 言語化、自動化、再現性…日本サッカーを強くするキーワード

2025.03.03Training -

久保建英の“ドライブ”を進化させた中西哲生のメソッド。FWからGKまで「全選手がうまくなれる」究極の論理の正体

2025.03.03Training -

三笘薫、プレースタイル変化させ手にした2つの武器。「結果を出すことで日本人の価値も上がる」

2025.02.21Training