PK研究の権威が語る、奥深き世界「ゴール上隅に飛んだPKのストップ率は0%。だが…」

今年、サッカーのペナルティキック(以下PK)は生誕130年の節目の年を迎える。1891年6月2日に行われたサッカーの国際会議で現行方式のPKが競技規則の中に取り入れられて以来、12ヤード(約10.97m)の距離を挟んだキーパーとキッカーの攻防は数々の名勝負を生み、サッカーを代表するシーンの一つとしてスポーツ科学の分野でもホットな研究対象であり続けている。今回、このPKについて長年研究を行っているドイツのケルン体育大学ダニエル・メメット教授に、これまでの研究結果から得られたPKに関するさまざまな話を聞かせてもらった。

(インタビュー・構成=土佐堅志、トップ写真=Getty Images)

ゴールの上隅に飛んできたPKのストップ率は0%。だが…

審判が笛を吹いてペナルティスポットを指さした瞬間、ペナルティキック(以下PK)を得たチームの選手たちは抱き合って喜び、逆に相手側の選手たちは審判を追いかけまわし、必死の形相で判定に対して抗議する――。PKが宣告された瞬間によくある光景だ。キッカーが至近距離から相手に邪魔されることなくシュートを打てるので、「ほぼ間違いなく点が入る」あるいは「ほぼ間違いなく失点する」とそれぞれが確信し、それによって非常に対照的な2つの感情がピッチ上に表出される。

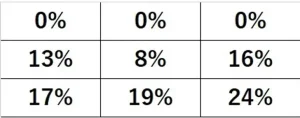

実際、PKについて長年研究を行っているドイツのケルン体育大学ダニエル・メメット教授によると、過去のさまざまな先行研究では競技レベルや性別、あるいは社会人や高校生といった種別に関係なくPKの成功率は75%前後として報告されている。さらに、ベングリオン大学(イスラエル)のバル・エリ教授らが2009年に過去の欧州5大リーグ(イングランド、スペイン、ドイツ、イタリア、フランス)と南米(ブラジル、アルゼンチン)のトップリーグおよび国際大会(ワールドカップ、欧州選手権)でのPK計286本を元に算出した研究発表によると、ゴールの上隅にシュートが飛んだ場合のキーパーのPKストップ率は0%だった(別表1参照)。確率的にはおよそ5本中4本は成功し、そこにボールが飛べば間違いなく点が入るというコースも存在する。PKにおいてはキッカーがキーパーに対して非常に有利な立場にあるといえるが、メメット教授はこうした確率論や統計を元にしてPKを論じるべきではないと主張する。

(別表1)バル・エリ教授らによるコース別のPKストップ率 ※キッカ―側から見た図 (Bar-Eli and Azar, 2009)

監督はキッカーの精神的な特徴を考慮して指名するべき

「データ上はキッカーが有利なのは明らかだが、こうしたことがキッカーにとっては逆に相当なプレッシャーになる。『決めて当然』と周りから思われている中でシュートを打たなければならないわけだからね。だから心理的な観点から見れば、むしろキーパーのほうが優位な立場にあるといえるし、監督はPKのキッカーを指名する際には選手の精神的な特徴を考慮するべきだろう。キッカーの性格とPKの成功率の関係性に関する研究を私も過去に行ったことがあるが、そこでは責任感が強く、『絶対に決めてやる』というように自分自身の義務をしっかりと果たそうという意識の強い選手ほど、『決められたらいいな』という楽観的思考の選手よりも高いPKの成功率を示した。同様の実験結果は他の研究者からも報告されている。選手のメンタルもPKの成功率に関わってくる重要なファクターだ」

メメット教授の研究以外にも、アムステルダム自由大学(オランダ)のエディ・バッカー教授らが2009年に発表した研究によると、「外すなよ」といった言葉をPKの前に指導者からかけられた場合、キッカーのPK成功率が逆に低下したという研究結果もある。ボールを扱う技術や力強いシュートを打つための筋力の他に、メンタルもPKにおいてカギとなってくることは多くの研究例によって指摘されている。

一方、スポーツ科学の分野ではキーパー目線での研究、つまり「どうやったらPKを止められるのか」ということが長年議論されてきた。PKストップのために必要不可欠となってくるのは、シュートコースの予測。プロサッカー選手の場合、シュートの平均速度は時速50~100km。この速度でシュートがペナルティスポットから放たれた場合、ボールは約0.6秒でゴールに達する。これに対して、ブリティッシュコロンビア大学(カナダ)のイアン・フランクス教授らが1997年に行った研究では、キーパーが放たれたシュートに反応して同じ方向に跳ぶまでに要する時間は0.5~0.7秒だった。これらのことを踏まえれば、シュートの軌道を完璧に読み、キッカーがボールを蹴った瞬間に正しい方向に跳ぶことでようやくシュートを止めるチャンスが出てくるということであり、PKストップは予測の精度にかかっているといってもいいだろう。

「キッカーは、ボールをセットして顔を上げた瞬間、無意識のうちに蹴ろうとしている方向を見てしまうものなんだ。私はそれを観察して、キッカーがどこに蹴ろうとしているのかを予測していた」(元西ドイツ代表GKトニ・シューマッハ)といった意見もあるが、メメット教授いわくキッカーの目線とシュートコースの関係性を証明した研究はまだなく、むしろキッカーの軸足(ボールを蹴らないほうの足)のつま先の方向、胴体の向き、軸足とボールの位置関係、さらにはボールに対する助走の角度がシュートコースを読むための要素になり得ると過去の先行研究では報告されているという。しかし、インタビュー中にPKストップについて尋ねていた際に、メメット教授はシュートコースの予測とは別の方法を教えてくれた。

「キーパーはキッカーを操ることができる」

「キーパーはキッカーを操れるんだ。PKの際にゴールの中心より10cmほど左右どちからに寄ることで、キーパーはキッカーのシュートコースを操作できる」

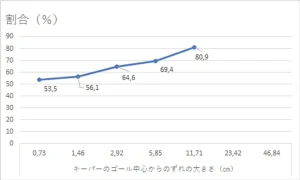

メメット教授の主張の根拠は、昨年発表した自身の研究にある。教授は、ゴールの中心からキーパーが左右どちらかにそれぞれ0.73cm、1.46cm、2.92cm、5.85cm、11.71cm、23.42cm、46.84cmずれている写真をパソコンのスクリーン上にランダムに提示していき、その後「キーパーがゴール正面に立っていると思う時だけ左右どちらに蹴るか答えてください。キーパーがずれて立っているように見えたらキャンセルしてください」という指示を出して別表2のような結果を得た。

(別表2)被験者がより大きく空いているほうのスペースをシュートコースとして選択した誤差別の割合。23.42cmと46.84cmでは被験者が誤差に気づいてシュートを選択しなかったため、データ無し(Memmert, D et.al, 2020)

この実験結果からいえることは、2つ。1つ目は、誤差が23.42cm以上であれば被験者はキーパーのずれをしっかりと認識できるということ。そして2つ目は、誤差11.73cmでは被験者はキーパーがゴールの中心に立っていると感じているが実際には無意識のうちに大きく空いているほうのスペースを正しく認識し、80.9%の確率でより大きく空いているほうのスペースをシュートコースとして選択したということである。人間がある対象物のフレーム(周辺)ではなく対象物そのものに意識を集中させることで起きるこの有意識と無意識のずれは「オフセンターエフェクト」と呼ばれ、メメット教授の研究以外でも同様の結果が多数報告されている。

「オフセンターエフェクトを使うことで、キーパーはキッカーに気づかれることなく狙った方向にシュートを蹴るように仕向けることができるんだ。これは美しいトリックだよ。それから、キッカーがボールを蹴る前にキーパーが手を叩いたり左右に細かく動いているのを見たことがあると思うが、あれらもオフセンターエフェクトの効果を高める上で効果的だ。キッカーの意識を自分に引き付けることができるからね」

測定機器などのテクノロジーの進歩によって、今回取り上げたPKにおけるメンタリティの重要性や人の認知機能に関係したPKストップの方法以外の驚くべき研究報告も今後さらに増えていくと予想されている。例えば、「『イングランド人はPKが苦手』、『ドイツは人はPKに強い』といったサッカー界でPK関連のジンクスとして長年いわれ続けていたことに対する客観的な裏付けはない」という主張の論文をメメット教授は昨年学術『ネイチャー』で発表したが、この研究は欧州5大リーグ(イングランド、スペイン、ドイツ、フランス、イタリア)と国際大会(ワールドカップ、欧州選手権)に関する過去の膨大なデータを最新の統計解析ソフトを駆使して検証し、キッカーの国籍別のPK成功率を割り出したことで導き出された結論だという。

いずれにせよ、一見シンプルに見えるPKには実際のところ非常に奥深い一面があり、生誕から130年を経た今日もなおスポーツ科学者をはじめとした多くの人々を魅了し、興味を駆り立てる存在であり続けていることは、今回のインタビューを通して十分に理解することができた。メメット教授が予想する今後出てくるであろうPKに関する新たな発見についても、引き続き注視していきたい。

<了>

なぜ日本人選手は“得点感覚”がないのか? ダビド・ビジャが考える「得点力不足」の深い理由

なぜドイツは「GK人気」高く日本では貧乏くじ? GK後進国の日本でノイアーを育てる方法

[アスリート収入ランキング2019]メッシがロナウド抑えて初の首位!日本人唯一のランクインは?

リフティングできないと試合に出さないは愚策? 元ドイツ代表指導者が明言する「出場機会の平等」の重要性

10-0の試合に勝者なし。育成年代の難題「大差の試合」、ドイツで進む子供に適した対策とは?

PROFILE

ダニエル・メメット(Daniel. Memmert)

1971年8月10日生まれ、ドイツ・ニュルンベルク出身。ケルン体育大学トレーニング理論・スポーツ情報科学研究所長。専門分野は運動力学、スポーツ心理学、スポーツ情報科学で、「THE PENALTY KICK – THE PSYCHOLOGY OF SUCCESS」(2020)などPKに関する著書もこれまでに多数出版している。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」

2026.02.12Business -

「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断

2026.02.12Career -

女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割

2026.02.10Career -

なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性

2026.02.10Business -

技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方

2026.02.09Training -

ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ

2026.02.09Career -

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

中国勢撃破に挑む、日本の若き王者2人。松島輝空と張本美和が切り開く卓球新時代

2026.02.06Career -

守護神ブッフォンが明かす、2006年W杯決勝の真実。驚きの“一撃”とPK戦の知られざる舞台裏

2026.02.06Career -

広島で「街が赤と紫に染まる日常」。NTTデータ中国・鈴森社長が語る、スポーツと地域の幸福な関係

2026.02.06Business -

森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略

2026.02.02Opinion -

モレーノ主審はイタリア代表に恩恵を与えた? ブッフォンが回顧する、セリエA初優勝と日韓W杯

2026.01.30Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略

2026.02.02Opinion -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏

2026.01.09Opinion -

高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相

2026.01.07Opinion -

アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神

2025.12.26Opinion -

「日本は細かい野球」プレミア12王者・台湾の知日派GMが語る、日本野球と台湾球界の現在地

2025.12.23Opinion -

「強くて、憎たらしい鹿島へ」名良橋晃が語る新監督とレジェンド、背番号の系譜――9年ぶり戴冠の真実

2025.12.23Opinion -

なぜ“育成の水戸”は「結果」も手にできたのか? J1初昇格が証明した進化の道筋

2025.12.17Opinion -

中国に1-8完敗の日本卓球、決勝で何が起きたのか? 混合団体W杯決勝の“分岐点”

2025.12.10Opinion -

『下を向くな、威厳を保て』黒田剛と昌子源が導いた悲願。町田ゼルビア初タイトルの舞台裏

2025.11.28Opinion