「甲子園・球数制限」導入は、知られざる闘いの物語だった。“弱小”新潟が高野連に強気を崩さなかったワケ ~高校野球の未来を創る変革者~

今年の選抜高校野球大会で、甲子園の舞台では初めて、“球数制限ルール”が本格的に導入された。賛否両論の声が上がり、紆余曲折を経てようやく導入に至ったこのルールは、地方が本丸を動かした変革ともいえる。

2018年末、新潟県高野連が日本高野連を差し置いて独自に導入すると発表。高校野球界では“弱小”といわれる新潟県で、なぜこうした動きが始まったのか? 子どもたちの未来を、野球界の未来を守るために立ち上がった男たちの、知られざる闘いの物語がここにある――。

(取材・文・撮影=氏原英明)

選抜で本格導入された球数制限ルール。その裏にあった男たちの挑戦の歴史

中継局なりの問題提起に見えた。

2年ぶりに開催された第93回選抜高校野球大会、準々決勝第1試合・天理vs仙台育英でのことだ。立ち上がりから調子の上がらなかった天理のエース・達孝太はボールが先行する苦しいピッチング。その球数は5回表の時点ですでに100球に達していた。

その刹那、生中継をしていたNHKは電光掲示板に映し出された投球数をアップにして抜いていたのだった。そして、その数が大台を超えるたびに何度も繰り返された。120、150、そして、164球。達は8回を投げ終えてマウンドを降りたが、中継局の意図は明らかに投球数を問題視しているかのようだった。

高校生が投じる、異常な投球数に疑問を持つこと。中継局の真意はともかく、これが今大会から甲子園の舞台で本格導入となった“球数制限ルール”(※)の効果なのだと思った。

(※1人当たりの1週間で投球できる球数を制限するルール。500球に到達した打者の完了まで投球可能で、降雨などによるノーゲームでも球数はカウントされる)

1カ月で1000球以上の投球。日本で美談にされがちな“連投”の問題

2010年代以降、高校野球の舞台において「投手の登板過多」が話題に上がるようになった。2013年に済美の安樂智大投手(現楽天)が2回戦の広陵戦で232球の完投勝利を演じ、「クレイジーだ」と米メディアが報じたことが発端だ。

その後、2017年の選抜大会では、5人の投手が190球以上の投球をやり遂げた。2018年夏の甲子園ではこれまた済美の山口直哉投手が1試合184球の完投。そして、金足農の吉田輝星(日本ハム)投手は1試合の投球数こそ山口に及ばなかったが、県大会から甲子園の決勝戦の5回までを一人で投げ抜き、1カ月余りで都合1500球以上の投球となり、社会問題化していた。

それでも、日本高野連は投球数を問題視していなかったが、その年の瀬、一本のビッグニュースが高校野球界を揺るがし、事態は急転する。

新潟県高野連が翌年の春季大会において、「1試合100球の球数制限を導入する」と発表したのだ。本丸を差し置いて、地方の高野連が乗り出した改革に世間はあっと驚いた。

結局、日本高野連との協議によって、新潟県はこの決定を翻すことになるのだが、新潟県高野連の動きを受けて、日本高野連は「球数制限、本格導入へ動く」と発表。2019年の有識者会議発足から4度の会議を経て、このほど、球数制限ルールが始まったというわけである。

地方が本丸を動かした一大事件だった。

しかし、この時、多くの人間が思ったはずだ。

なぜ、この歴史的な決定を突き動かしたのが、高校野球では弱小県といわれる新潟県なのだろうか、と。2009年夏に日本文理が準優勝に輝いたとはいえ、まだ紫紺も深紅も優勝旗を手にしたことがないのだ。

新潟県高野連には何が起きているのだろうか。

その動きの中心となった人物たちに真相を確認しなければならない。関係者に話を聞いた。

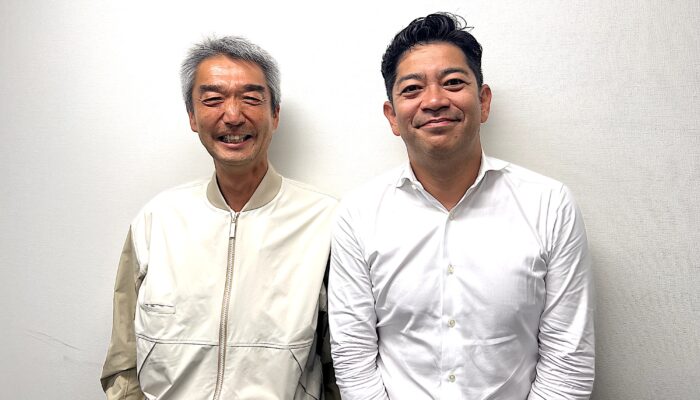

<新潟県高野連会長を務めた富樫信浩氏は、日本高野連を前にしても強気の姿勢を崩さなかった>

「プライドを持ってやっている」。日本高野連を前にも崩さない強気の姿勢

「引くつもりはなかったですね。日本高野連がこれからも『球数制限に対して動かない』姿勢であるなら、新潟県単独でもやろうと思っていました。われわれからすると球数制限はゴールじゃないんです。今、野球界がどのような状況に置かれているか。いないんです、野球をする子どもが。『甲子園で勝つことを目指す』という目標を掲げるだけでは野球は魅力的なものにはならない。親御さんたちに『(高校野球をやれば)こんないいことがありますよ』って、訴えていかなければいけない。(球数制限は)その中の一つ。タイブレーク導入に3年もかかった日本高野連の決定を待っているわけにはいかない」

そう語るのは新潟県高野連会長(取材時/現新潟県野球協議会理事長)の富樫信浩だ。

球数制限ルールの施行を一番先頭に立って主導してきた人物である富樫は、日本高野連を前にしても強気の姿勢を崩さなかった。

富樫によると、発表後、日本高野連から説明をしに来るように求められたが、自らが出向くことはなかった。杵鞭義孝専務理事(当時)が対応し、「連盟で機関決定した」と説明してやりとりが始まった。

当然、その席では決定を取り下げることを求められたが、富樫からすれば予測の範疇(はんちゅう)だった。そもそも、この重大なルール決定を日本高野連に一言も連絡をしなかったのは「認めるはずがない」と踏んでいたからだ。

富樫は言う。

「高校野球が日本の青少年の健全育成に寄与してきた部分は大きいと思うんです。そうしたプライドを持って、いろんな施策についても、いち都道府県でやっていくべきと考えていました。だからわれわれが日本高野連にお伺いを立てる話ではない、と。われわれとして球数制限が取り組みのゴールじゃない。青少年のためになる団体を立ち上げて、いろんな取り組みの中で高野連の覚悟を発表した方がいいというもとでの判断なんです。われわれは子どもたちの将来を考えるべき立場にあるわけで、今のままでいいという考えはなかった」

球数制限導入は重大なものではないのだ。新潟県の野球界全体で目指す方向性があり、その指針を示したにすぎなかった。

サッカー界のような“縦のつながりのある組織”を新潟県内で形成

富樫の言葉で分かるように、新潟県は全国に先駆けた取り組みをやっている。その取り組みとは、県内の青少年の野球団体をひとまとめにして活動を共にするというものだ。団体の名称は「新潟県青少年野球団体協議会(NYBOC)」という。分かりやすくいうと、サッカー界のような縦のつながりのある組織を新潟県で形成している。

同団体には高校野球連盟を中心として、県内にある高校生以下の世代の競技団体と、医療グループで形成する野球障害ケア新潟ネットワークなど11団体が加盟している。

加盟団体はほかに、新潟県野球連盟、新潟県スポーツ少年団、日本リトルリーグ野球協会 信越連盟新潟ブロック、日本リトルシニア中学硬式野球協会 信越連盟新潟ブロック、日本ポニーベースボール協会 関東連盟新潟ポニーベースボールクラブ、全日本少年硬式野球連盟 北日本支部新潟ヤング、新潟県中学体育連盟 軟式野球専門部、日本少年野球連盟 長野支部 新潟ボーイズ、新潟県女子野球連盟がある。

団体設立の始まりは2009年に完成した新潟県立の野球場、HARD OFF ECOスタジアム新潟の設立からの流れを受けている。というのはもともと新潟県には県立の球場がなく、有志たちで県立球場の設立を県に懇願した。2002年のFIFAワールドカップ(サッカー)や中越地震などで頓挫しかけたが、長い年月をかけて実現にこぎ着けた悲願だった。

野球場の建設を目指す過程の中で新潟県の野球界の未来を考えるための組織として「新潟県野球協議会」を設立。そこにはプロ球団である独立リーグの新潟アルビレックス・ベースボール・クラブも加盟して活動していたが、青少年の健全育成への障壁がいくつかあり、そこで富樫や新潟県中体連 軟式野球専門部(当時)の石川智雄らが中心となって「普及育成部」をつくったことが、新潟県青少年野球団体協議会(NYBOC)の母体となっている。

<石川智雄氏は富樫氏と共に、NYBOCの母体をつくり、改革を進めていった>

医学チームと連携して作成した“野球手帳”が、新潟の取り組みを大きく前進させた

設立意図を石川が話す。

「新潟県野球協議会は球場が出来上がった後の運営を話し合う場でありました。私も理事で入れてもらいましたが、野球場利用調整やプロ野球招致などの話題が中心であった。下の年代層のことを考えないといけないと富樫さんと『普及育成部』をつくろうという話になりました。野球は道具が高くなったり、学童野球(小学生年代)の人口が減るという予測ができつつあったんですよね。親御さんが野球をさせなくなってきているのが見えてきて、いろんなことを考えていかないといけないと動き出したんです」

富樫と石川が中心となって、新潟県はさまざまな改革を進めていく。後に新潟県高野連の専務理事を2年務め、同協議会の副会長を務めた島田修(現新潟明訓監督)を加え、活動はより具体化していった。

当初は中高の連携を深めることが主だった。県内の中学生80人を甲子園球場に連れて行き、本場を体験させることや新潟県大会の開会式に中学生を参加させ、球児にエールを送るなどの交流を行った。

そして、同団体の取り組みを大きく前進させたのが野球手帳の作成だった。

これは学童の少年野球の肩肘の問題が明らかになり、医学チームと協力し合って作り上げたもので、県内の小学生から中学3年生まで無料配布された。その中身は子どもたちに肩肘の故障予防を呼びかけるもので、予防法やストレッチの方法などが明記されている。これが2012年に、「公益財団法人 運動器の健康・日本協会」の最高権威にあたる「運動器の10年・日本賞(当時名称/現運動器の健康・日本賞)」を受賞。同団体の取り組みは成果を見せたのだ。

2016年にはそうした取り組みを一冊にまとめた「新潟メソッド」を発行。新潟県野球の現状把握とともに、進むべき道が明示された。その後も活動を活発化させた同団体は2018年に「NIIGATA野球サミット2018」を開催。その席で、新潟県高野連の「球数制限を実施する」という発表に至ったというわけである。

今の任務をこなすだけでいいのか。未来を見据えて動く人たち

この流れを見れば、新潟県がなぜ球数制限を発表したか、理解できる。

彼らは高校野球では弱小県といわれながら、その強化方針を「甲子園で勝つこと」だけに執着せず、その先を見据えていた。

野球界は周知のように各競技団体の利権がぶつかり合っている。しかし新潟県は、高校野球連盟を中心に大同団結して一つのグループを形成。これは全国でも初めてのことで、彼らの団結力にこそ、野球界の明るい未来が見えてくる気がしてならない。

富樫は言う。

これは日本高野連をはじめ、国内スポーツ競技団体へのメッセージといえる。

「球数制限を発表した時、僕らに同調した都道府県連盟はなかったんです。しかし、今は少しずつ温度差が出てきている。僕が言いたいのは、10年後、20年後を見ていますか、と。高校野球がなくなることはないです。しかし、今いる、その学校から球音がなくなることは遠くない将来ありますよ。その時になって、さぁ、どうする?では困るんです。いろんな角度から子どもたちの将来、野球の将来を考えませんか」

競技人口減少、指導者育成、プレーする場の不足など野球界にはたくさんの課題がある。

その課題に対して「任務をこなすだけでいい」という立場なのか、発展のための施策に力を入れて動くべきなのか。答えは簡単である。

「甲子園の大会は、地方の一生懸命やっている子たちに支えられているということを忘れてはいけない」

富樫はそう提言している。

<了>

「1日たった50分の練習」でプロに。片田舎の“無名校”武田、徹底的な“効率化”の秘訣

ダルビッシュ有が考える“投げ過ぎ問題”「古いことが変わるのは、僕たちの世代が指導者になってから」

ダルビッシュ有が明かす「キャッチャーに求める2箇条」とは?「一番組みたい日本人捕手は…」

横浜高校に何が起きている? 甲子園5度優勝を誇る強豪校のかつての姿と“今”

高校野球に巣食う時代遅れの「食トレ」。「とにかく食べろ」間違いだらけの現実と変化

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education -

部活の「地域展開」の行方はどうなる? やりがい抱く教員から見た“未来の部活動”の在り方

2025.03.21Education -

高卒後2年でマンチェスター・シティへ。逆境は常に「今」。藤野あおばを支える思考力と言葉の力

2024.12.27Education -

女子サッカー育成年代の“基準”上げた20歳・藤野あおばの原点。心・技・体育んだ家族のサポート

2024.12.27Education -

「誰もが被害者にも加害者にもなる」ビジャレアル・佐伯夕利子氏に聞く、ハラスメント予防策

2024.12.20Education -

ハラスメントはなぜ起きる? 欧州で「罰ゲーム」はNG? 日本のスポーツ界が抱えるリスク要因とは

2024.12.19Education -

スポーツ界のハラスメント根絶へ! 各界の頭脳がアドバイザーに集結し、「検定」実施の真意とは

2024.12.18Education -

10代で結婚が唯一の幸せ? インド最貧州のサッカー少女ギタが、日本人指導者と出会い見る夢

2024.08.19Education -

レスリング女王・須﨑優衣「一番へのこだわり」と勝負強さの原点。家族とともに乗り越えた“最大の逆境”と五輪連覇への道

2024.08.06Education -

須﨑優衣、レスリング世界女王の強さを築いた家族との原体験。「子供達との時間を一番大事にした」父の記憶

2024.08.06Education