川崎フロンターレのアカデミー躍進の背景。トップから下部組織まで貫く〝縦の連携〞と“継続性”

川崎フロンターレのアカデミーは、風間八宏が土台を築き、鬼木達監督が成功に導いたトップチーム同様に、10年以上にわたる継続性によって大きな結果を出してきた。さらにトップからアカデミーまで貫く〝縦の連携〞も成功の要因の一つだという。では具体的にどのような取り組みを行ってきたのか? そこで本稿では、今年2月に刊行された書籍『愛されて、勝つ 川崎フロンターレ「365日まちクラブ」の作り方』の抜粋を通して、川崎フロンターレ育成部長の山岸繁を中心としたアカデミー強化成功の要因に迫る。

(文=原田大輔、写真=Getty Images)

目指していくサッカーの土台を築いた〝止めて蹴る〞

山岸繁が育成部長に就任した2016年当時、アカデミーに加入した選手の保護者に、川崎フロンターレを選んだ理由を尋ねたことがあるという。

「家から近いから」

そう答えた人がいた。

しかし、近年は違う答えを言う人が圧倒的に増えたという。

「チームがやっているサッカーと、環境」

山岸がその答えについて言及する。

「これは明らかに、トップチームのおかげでしょうね。トップチームがタイトルを獲り、強くなって、アカデミーもトップと一貫した練習や指導を行っている影響だと考えています。アカデミーの最大の目的は、やはりトップチームに選手を送りこむことです。だから、トップとまったく異なる練習をしていたら、トップが求める最低限の技術の一つである〝止めて蹴る〞ができない選手も増えてしまう。そうなれば、まずトップに選手は昇格できないことになります。今日まで、トップからジュニアまで一貫した指導を行っていることが、クラブの強みになっているのは間違いありません」

トップチームの監督が代わり、目指すサッカーが変わると、アカデミーに求める選手の特徴も変わってしまう。そのサイクルが頻繁に起きると、アカデミーの指導方針もコロコロと変わることになり、トップチームが求める選手とアカデミーに在籍している選手の特徴にも齟齬が起きる。そうなると、必然的にアカデミーからトップに昇格する選手は減っていくことになる。

2012年、風間八宏監督がトップチームの指揮官に就任したことを契機に、アカデミーの指導内容が定まり、2017年から指揮を引き継いだ鬼木達監督も、そのサッカーを継続していく方針を打ち出した。その鬼木監督は、2023年で就任7年目を迎えた。トップチームもアカデミーも10年以上変わらぬ継続性が、近年の選手輩出数に大きく起因しているのは言うまでもない。

「いずれは鬼木監督から誰かにバトンタッチするときが来るのでしょうが、クラブはそのときにも、今、トップチームが体現しているようなサッカーを継続できる人を、監督として選ぶはずです。そのとき、クラブ内の人間を選ぶのか、それとも外部の人間に声をかけるのかは、そのときになってみなければわかりませんが、クラブとして目指していくサッカーの土台を築けたことは、将来性を考えても大きいと思います」

一方で、川崎フロンターレのアカデミーを選ばなかった選手の保護者に、その理由を尋ねると、こう言われたこともあった。

「プレミアリーグではなく、プリンスリーグですよね」

高円宮杯JFA U―18サッカーリーグにはカテゴリーがあり、プレミアリーグの下位にあるのがプリンスリーグだ。川崎フロンターレU―18は2022年に、プレミアリーグへ昇格し、カテゴリーの懸念も解消された。かつては、声をかけても10人のうち10人が強豪であるFC東京や横浜F・マリノスを選択していたが、今では「6対4」くらいの比率にまで変わってきていることを実感している。

「うちみたいなサッカーをやりたい選手が増えてきたということだと思います」

それだけトップチームの成績や結果、さらには見せているサッカーの内容や質が、育成年代の選手に来てもらううえでは重要ということになる。

トップチームも、育成も、一気通貫の指針で

10年以上にわたって継続性や一貫性を築き、さらに強化していくことができた背景には、〝縦の連携〞が図れていることも大きい。山岸は言う。

「自分が過去に強化部長としてトップチームに携わっていたので、現在の強化本部長の竹内弘明、強化部長の伊藤宏樹、監督の鬼木、コーチの寺田周平と、よく知っている人間が多くいます。彼らには、トップチームに昇格できる可能性を持つU―15からU―18までの選手たちについて、ポジションや特徴を記載したリストを年2回ほど更新して、その都度、共有しています。鬼木監督や寺田コーチは時間が許すときには、U―15やU― 18 の試合を見に来てくれることもあります。自分がトップチームに携わっていた当時よりも、確実にその距離は近くなっています」

川崎フロンターレ全体として、「技術委員会」を設置し、トップチームとアカデミーのスタッフが顔を合わせて定期的に指導方針や練習内容を共有する機会を設けていることも、連携強化につながっている。このような距離の近さは、U―18がプレミアリーグ昇格1年目にしてEASTで優勝した結果に直結している。

あるとき、山岸は鬼木監督にお願いをした。

「都合がつくときに、トップチームとU―18で練習試合をやってくれないか?」

「いいですよ。やりましょう」

鬼木監督はすぐに理解を示した。

トップチームがキャンプに行く直前の1月に、練習試合が実現した。キャンプ前ということもあり、トップチームの選手たちのコンディションはベストにはほど遠かったものの、それでも「日本で一番強いチーム」と対戦できたU―18の選手たちの〝吸収量〞は尋常ではなかったという。キャンプ中にトップチームはその地元の高校と試合をし、大差で勝つこともあったため、山岸にも試合前は不安もあった。だが、U―18は善戦し、鬼木監督をはじめとするコーチ陣からも「U―18の選手たちはうまいですね」と太鼓判をもらった。

さらにはトップチームがリーグ優勝したことで、シーズン開幕の前哨戦として前年のJリーグ王者と天皇杯王者が戦うスーパーカップに出場することになると、その前座として、U―18も日本高校サッカー選抜と対戦した。U―18の監督である長橋康弘も、「この二つの経験が大きい」と語り、それがプリンスリーグからプレミアリーグへの昇格につながった。選手たちが、日々の練習に取り組む目の色が変わったのだ。

鬼木監督がアカデミーに歩み寄る姿勢は、試合機会のことだけではない。あるシーズンオフには、鬼木監督がアカデミーの指導者たちからの質問を受ける場所と時間を作ってくれた。そこでは、チームマネジメントをするうえでのモットー、選手を指導する際に気をつけていることなど、メンタルからテクニカルなことまで幅広い質問が投げかけられ、鬼木監督が答えていったという。そうした機会がアカデミーのスタッフたちにいい刺激を与え、指導者たちの目の色もまた、変わっていく。

「トップチームとの練習試合や、指導者同士の交流も、恒例にしていくことができればと思っています。それもまた、いつかはマンネリ化していく可能性もあるので、そうなればまた別の刺激を考えていく必要はあるでしょうけどね」

クラブの頂点に立つ指導者が、育成年代であるアカデミーに理解を示し、協力する姿勢を見せてくれることが強化と発展につながっている。まさに川崎フロンターレは、上から下まで一本の道が描かれている。

サッカーだけでなく、人としても成長できる環境を

川崎フロンターレのアカデミーでプレーすることを選んだ選手の保護者が、その理由に「サッカーと環境」を挙げたように、山岸が育成部長に就任してから取り組んできたのは、前述したアカデミー専任のスカウトを置くことだけではない。

クラブは、サッカーだけでなく、「環境」にもしっかりと目を向けている。

在籍しているアカデミーの選手たちに、しっかりと伝え、心がけさせているのは「文武両道」だ。学校の成績は、かつての相対評価から絶対評価に変わったため、昨今は成績表に「1」がつく機会はまずなくなっている。だが、成績が芳しくない選手には、本人と学校にもヒアリングを行い、授業態度はどうなのか、課題の提出はちゃんとできているのかなどを把握し、改善するように努めている。これは川崎フロンターレに限らず、多くのJリーグクラブのアカデミーも実践していることだ。

川崎フロンターレのアカデミーでは、さらにパートナー企業である早稲田アカデミーに協力してもらい、オンラインによる受験対策の講義なども行っている。コロナ禍になる以前は、実際に早稲田アカデミーへと選手たちが足を運んで、不得意教科を勉強する機会を設けていた。その後、さらに勉強にも力を入れたい選手には、定期的に早稲田アカデミーに通えるようにサポートもしている。サッカーだけでなく、学業もケアする取り組みは、選手たちの保護者からも喜ばれているという。

「サッカーのプレーだけでなく、人としても成長できる環境でなければいけないと考えています。それには、勉強ももちろん大切ですが、前提として、挨拶ができる、感謝の気持ちを伝えられる、そういった思いやりが大事です。それらはフロンターレというクラブが大切にしてきたことなので、アカデミーの選手である彼らにも知ってもらい、感じてもらえるように働きかけています」

「Ankerフロンタウン生田」誕生。描く次のサイクル

プレー環境で見ても、アカデミーの選手たちは人工芝のグラウンドでサッカーができる。

一方で、町クラブの選手たちは、隣の土のグラウンドで泥まみれになりながらサッカーをしていたりする。そうした違いを「サッカーがうまいから」とおごることなく、恵まれた環境でプレーできることへの感謝の気持ちを示す。それは練習や試合の準備をしてくれるスタッフや、応援に来てくれるファン・サポーターに対しても、である。トップチームで活躍する選手たちが、クラブが大切にしてきたマインドを備えているように、アカデミーの選手であっても、感謝の気持ちを持てなければ、いくらサッカーがうまくても、トップチームでプレーはできない。それは、全選手に共通するクラブのフィロソフィーだからだ。

2023年3月には、クラブが川崎市とともに整備を進めてきた新施設「Ankerフロンタウン生田」が開業。人工芝のサッカーグラウンド2面を備え、クラブハウスも完備する施設は、テニスコートや体育館も併設されるように、町の憩いの場としての役割とともに、アカデミーの新たな拠点としての顔も持つ。ますます環境は充実していくことになり、なおさら選手たちは感謝の気持ちを忘れてはならないだろう。

「保護者の方々は、子どもをプレーさせるときには当然、環境面も重視します。それだけに、これは自称ではありますが、フロンタウン生田ができれば、施設としても日本一の育成組織になると思っています。環境が充実するだけに、アカデミーとしては今まで以上に、多くの選手をトップチームに昇格させなければならないというプレッシャーもありますが、そこはスタッフたちの頑張りにかかっているところですね」

中・長期の目標を掲げていくなかで、「中期」としてまず目指していくのは、トップチームに在籍する選手のうち、3分の1をアカデミー出身の選手で占めることだ。これまでも、伊藤や中村憲剛、小林悠と、サッカーでいう〝センターライン〞を生え抜きの選手たちが担ってチームを支えてきたように、今度はそのセンターラインをアカデミー出身の選手たちが務めていくことが目標となる。

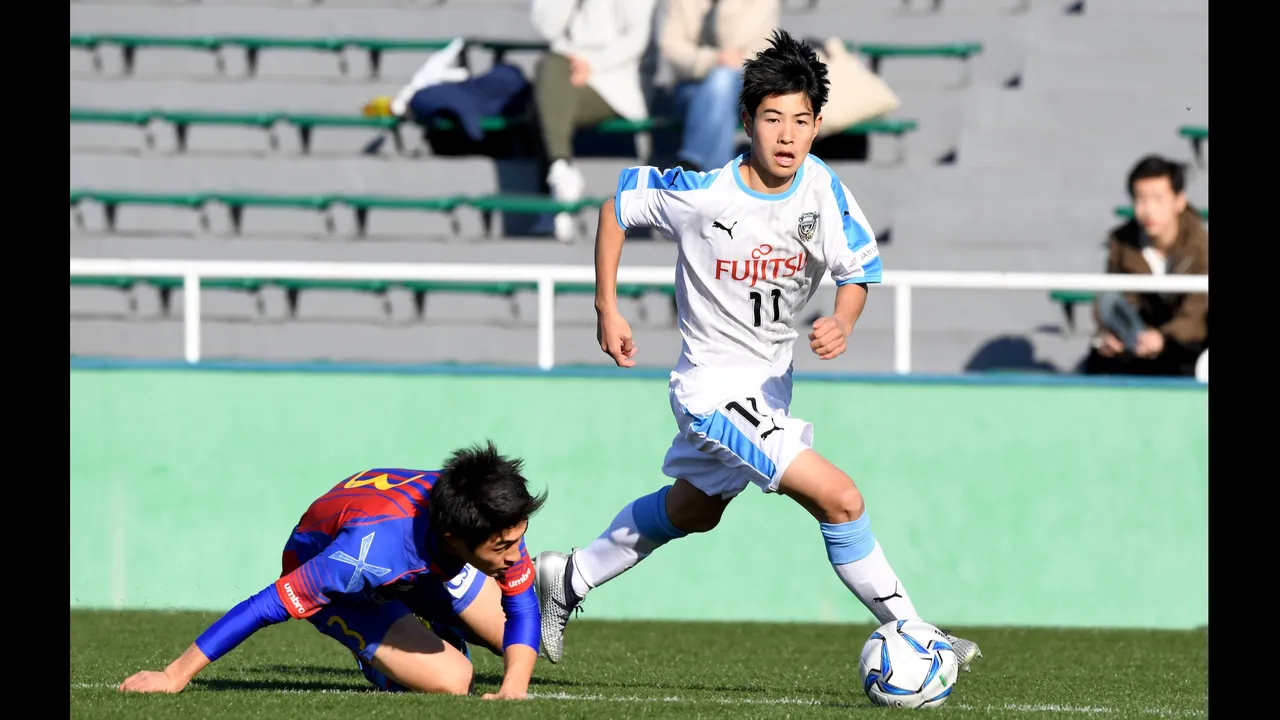

世界との距離が近づいたことで、近年は優秀な若手選手はすぐにヨーロッパへと巣立っていく流れが加速しているが、Jリーグが開幕して30年の日本では、100年を超えるサッカーの歴史を誇るヨーロッパにはまだまだ敵わないところはある。それでもアカデミーで育ち、トップチームに昇格し、海外へと羽ばたいていった板倉や三笘が、帰国した際にはアカデミーに顔を出してくれる。

「三笘が顔を出してくれて、一対一の勝負をしてくれたときには、子どもたちも熱が上がって、三笘からボールを奪えたときには大歓声があがりましたからね」

その憧れが、アカデミーの選手たちの向上心にもつながっていく。そして、いつか彼らがヨーロッパでの旅を終えて戻ってきたとき、川崎フロンターレは次のサイクルに向かうのだろう。

トップチームもアカデミーも一本の道でつながっているように、同じく――。

(本記事は小学館クリエイティブ刊の書籍『愛されて、勝つ 川崎フロンターレ「365日まちクラブ」の作り方』より一部転載)

<了>

【前編はこちら】板倉、三笘、田中碧…なぜフロンターレ下部組織から優秀な選手が育つのか?「転機は2012年」「セレクション加入は半数以下」

なぜ川崎フロンターレで“無名の新卒選手”が活躍するのか? 小林悠、大島僚太ら見出したスカウト向島建が大切にする、人を見る目

スカウトという職業のイメージを変えた男・向島建が語る「川崎フロンターレにふさわしい選手の見つけ方」

川崎フロンターレはさらなる進化を遂げるのか? ホーム未勝利。苦境の中、7年目迎えた鬼木達監督が見据える先

中村憲剛が明かす、選手を成長させる声掛けの極意「それだけで次のプレーからすごく変わる」

[PROFILE]

山岸繁(やまぎし・しげる)

1962 年10月11日生まれ。新潟県出身。川崎フロンターレ育成部長。1981 年に富士通入社。1997年に川崎フロンターレ強化部へと出向し、2012 年に強化部長に就任。2016 年より現職。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

名守護神が悲憤に震えたCL一戦と代表戦。ブッフォンが胸中明かす、崩れ落ちた夜と譲れぬ矜持

2026.02.13Career -

WEリーグ5年目、チェア交代で何が変わった? 理事・山本英明が語る“大変革”の舞台裏

2026.02.13Business -

新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」

2026.02.12Business -

「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断

2026.02.12Career -

女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割

2026.02.10Career -

なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性

2026.02.10Business -

技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方

2026.02.09Training -

ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ

2026.02.09Career -

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

中国勢撃破に挑む、日本の若き王者2人。松島輝空と張本美和が切り開く卓球新時代

2026.02.06Career -

守護神ブッフォンが明かす、2006年W杯決勝の真実。驚きの“一撃”とPK戦の知られざる舞台裏

2026.02.06Career -

広島で「街が赤と紫に染まる日常」。NTTデータ中国・鈴森社長が語る、スポーツと地域の幸福な関係

2026.02.06Business

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略

2026.02.02Opinion -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏

2026.01.09Opinion -

高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相

2026.01.07Opinion -

アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神

2025.12.26Opinion -

「日本は細かい野球」プレミア12王者・台湾の知日派GMが語る、日本野球と台湾球界の現在地

2025.12.23Opinion -

「強くて、憎たらしい鹿島へ」名良橋晃が語る新監督とレジェンド、背番号の系譜――9年ぶり戴冠の真実

2025.12.23Opinion -

なぜ“育成の水戸”は「結果」も手にできたのか? J1初昇格が証明した進化の道筋

2025.12.17Opinion -

中国に1-8完敗の日本卓球、決勝で何が起きたのか? 混合団体W杯決勝の“分岐点”

2025.12.10Opinion -

『下を向くな、威厳を保て』黒田剛と昌子源が導いた悲願。町田ゼルビア初タイトルの舞台裏

2025.11.28Opinion