スポーツ心理学の専門家に聞く、アスリートが「結果を出す」目標設定のコツとは?

アスリートは、結果を出すため、あるいは成長するためにさまざまな目標を設定する。だが効果的な目標設定には、いくつかのポイントがあることがスポーツ心理学では証明されている。日本スポーツ心理学の第一人者であり、2012年から2015年にかけて、ラグビー日本代表のメンタルコーチを務めた荒木香織氏は、「目標が高すぎて、自分に厳しすぎる選手が日本人には多い」と言う。競技生活と日常生活をよりよいものにしていく、目標達成のためのメンタルスキルとは?

(インタビュー・構成=松原渓[REAL SPORTS編集部]、写真提供=株式会社 CORAZON)

目標は現実的なものを設定する

――より良い競技生活を送る上で、目標設定で気をつけた方が良いことはどんなことでしょうか?

荒木:「3週間ぐらいで必ず達成できる」ぐらいの目標を設定できれば理想的ですね。「オリンピックに出たい」という夢を持つのはいいですけど、4年後に達成できる目標だと期間が長すぎますし、逆算して、この半年、1年でどのぐらいのコンディションを作ってどんな結果を残す必要があるか、と、目標を具体的にしていきます。その上で、直近の3週間はこれ、1カ月でこれ、という目標が設定できれば理想ですね。

それと、目標は自分でコントロールできることが重要です。指導者が変われば内容も大きく変わると思いますし、種目によっては学閥、派閥などの政治が絡むこともあるかもしれません。そんな状況で、「選ばれなかった」と嘆いても、実力以外のことだから仕方ないですよね。

そのように、自分ではどうしようもないことを目標にするよりは、どんなことを強化したいかを考えながら、3週間ぐらいのトレーニングで確実にできることをたくさん積み上げていけば、必然的に成長して、振り返った時にはかなりのことが積み上げられているはずです。

――目標や負荷が高すぎるとケガやオーバートレーニングにつながりそうですし、「3週間」という期間がポイントなのですね。

荒木:現実的な目標を設定すれば、オーバートレーニングにはならないはずです。ただ、目標が高すぎて、自分に厳しすぎる選手が日本人には多いので、「少し挑戦すれば達成できそう」な目標を設定することがとても大切だと思います。

自分に厳しくしても、疲弊してしまったら戦えないじゃないですか。どれだけ自分を理解して自分に寄り添えるかです。できることを自分自身が認めてあげて、目標は必ず達成できるものを掲げて、少し工夫して挑戦すればできるものを積み重ねていくこと。期間が長すぎてもダメだし、負荷が高くて挑戦できないぐらい体がボロボロになってしまったらスポーツが楽しくなくなるでしょうし、ただ「設定するだけ」の目標ならない方がいいです。目標の数が多すぎるのも良くない。あとは、感覚ではなく、数字にしたり、毎日チェックして、どれだけ達成できているかをモニターできる目標にすることが大事です。そういう思考力や判断力も、真のメンタル力です。

“完璧主義”をいい方向に変えていく

――設定した目標を達成したら、「もう少しやれそう」と考えてしまいそうですが、「止める」ことも大事なのですね。

荒木:いいコンディションで練習できなければ、うまくも強くもなれないですから、「やりすぎ」が判断できていない時点でダメです。雑巾を絞り切るように、「すべて出し切らないと練習を終われない」と考えるのではなく、「八分目で終わっていいリカバリーをして、翌日に100パーセントのコンディションでトレーニングを再開できる」方が絶対にいいですから。それは、自分自身に対する「気づき」からしか始まらないです。

「疲れている時には休む」「リカバリーが大切」という文化が日本には浸透していないので、故障やケガが多いんです。それをなくすために、指導者は、個人の特徴に合わせた負荷や練習を提供してあげる必要があります。

――アスリートの中には「全てのことを計画通りにミスなくこなしたい」と考える完璧主義者もいると思いますが、そのような思考に対してはどのようにアプローチされるのでしょうか?

荒木:いいものを目指す完璧主義と、足りないものを埋めようとする不健康な完璧主義、多くはその2種類に分けられると思います。前者を目指すのはいいですが、後者を目指す場合は失敗を恐れたり、周りからの期待がプレッシャーになってしまったり、自分が定めた高い基準ばかりを求めたりしてしまい、結局はケガをしてしまいます。完璧主義であること自体は、それはそれでいいけれど、いい方向に変えていくトレーニングが必要です。

昨日の勝利は過去のもの。いい指導者は常に学び続けている

――大きな成果を得るために、小さな成功体験を積み重ねていくことが重要だとわかりました。逆に、過去の成功体験が足を引っ張ることもあるのでしょうか?

荒木:あります。勝ったことは、1日経ったら過去のことなので、いかにして今日のスタンダードを作っていくことができるか。今から先を考えることができるかが重要です。過去のことを言う人ほど未来がないですし、それ以上強くなれないものですが、過去の成功体験の繰り返しで勝ててしまうレベルだと、その習性がついてしまいます。ただ、世界のスポーツはすごいスピードで変化しているので、現実的には通用しない考え方です。

どこを基準にするかにもよりますが、メンタリティの基本として、うまくいった経験を覚えておくことはいいのですが、過去に戻らず、常に学び続けて新しいものを身につける習慣は、指導者も選手にとっても必要なことです。

――指導者でもスポーツ心理学を学ぶ人は少なからずいるのですか?

荒木:学んでいる指導者はいると思いますが、「勉強する必要がない」と思っている指導者の方が大半だと思います。日本では学べる機会自体が少ないでしょうし、そういうことを教えられる人も少ないのが現状だと思います。日本のスポーツ界は元プロアスリートで、引退した翌日から指導者のキャリアを積んでいる方も多いので、スポーツ科学を学んでいない人は、自分たちが提供されなかったものを、自分が提供しようとは思わないでしょうから。そういうスポーツのあり方にも課題はあると思います。あるプロスポーツでは試合中、「監督の横に占い師がいる」と聞いたこともありますから。

海外では、スポーツ科学を有効活用することも指導力の一部で、学問が発展しているという認識もスタンダードになっていると思います。エディーさんは相当勉強していましたし、外国人の指導者は、アシスタントにその分野の専門スタッフなどをおく傾向があります。日本でスポーツ心理学を学びたければ、協会が提供しているプログラムもあると思いますし、ここに来ていただければいつでも知識を提供しています。

日常に応用できるメンタルスキル

――アスリートだけではなく、日々の生活やビジネスシーンにおいて、ストレスやプレッシャーに負けないように、普段からメンタルを鍛えておく方法はありますか?

荒木:普段の暮らしや学校などで、小さなことに動じないようにすることです。人は最悪の場面を想像して不安になることが得意なのですが、どんな時でも「なんとかなるから大丈夫」と楽観的に物事を考える思考力や、「自分ができることは何か」を考える力を身につけておくことが大切です。最悪のことを想定して頑張れる人もいるんですけど、そういうことの8割は起きないですからね。

もう一つは、「助けてください」「教えてください」という勇気を持つことです。いざという時に助けてくれない人、教えてくれない人はたくさんいるので、誰が助けてくれるのかを見極めておくことも大切ですよ。

――いざという時に頼りになる先輩や上司の共通点はありますか?

荒木:上司から「やり直し」と言われた時に、「どこをどう直すか」を具体的に教えてくれる上司の方がいいですよね。「自分で考えろ」「やってみろ」と言われて「よっしゃ、頑張るぞー!」と楽しくやれる人もいますけど、それで困る人も多いですから。具体的に何を求めているかを伝えて、「ここに向かって頑張ってほしい」と言ってくれるような人がいいと思いますし、指導者や上司は、そういうことを心がけてほしいですね。

【連載前編はこちら】「メンタルはスキル」。エディー・ジャパンを支えたスポーツ心理学者に聞く、世界と戦えるチームの作り方

【連載中編はこちら】3年越しで完成した五郎丸歩のルーティン。緊張や好不調の波をコントロールするメンタルスキルとは

<了>

実力を100%発揮するには「諦め」が肝心? 結果を出しているアスリートに共通するメンタリティとは

「メンタル=弱い」という言葉のジレンマ。メダリスト支えたスポーツメンタルコーチに聞く、結果を出すための「心」の整え方

PMSやメンタルは“食事”で解決できる? アスリートのコンディショニング支える「分子栄養学」とは

[PROFILE]

荒木香織(あらき・かおり)

順天堂大学スポーツ健康科学部 客員教授/株式会社CORAZONチーフコンサルタント、日本体育・スポーツ・健康学会理事/体育心理学領域代議員。スポーツ心理学を研究し、ノーザンアイオワ大学大学院で修士、ノースカロライナ大学大学院グリーンズボロ-校で博士課程を修了。エディ・ジョーンズヘッドコーチの下、2012年からラグビー日本代表のメンタルコーチを務め、2015年のラグビーワールドカップでは日本の快進撃を支えた。同大会で話題になった五郎丸歩のルーティンの誕生に深く携わり、バレーボール男子日本代表主将を務めた柳田将洋の欧州挑戦を後押しするなど、トップアスリートたちの活躍を支えた。陸上競技や野球、バレーボール、セーリング、ゴルフなど様々なスポーツのアスリートをはじめ、ビジネスパーソンや指導者、保護者や企業向けにもコンサルテーションやセミナー等を提供している。2022年10月よりオンラインサロンMiCORAZÓN(ミコラソン)を主宰。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

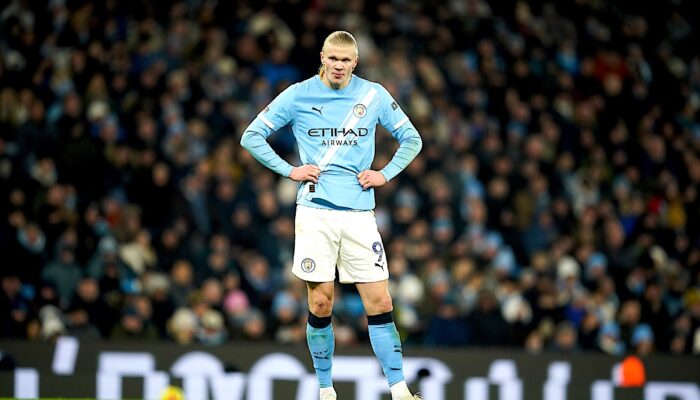

ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件

2026.01.23Career -

ペップ・グアルディオラは、いつマンチェスターを去るのか。終焉を意識し始めた名将の現在地

2026.01.23Career -

世界最高GKが振り返る「ユヴェントス移籍の真実」。バルサ行きも浮上した守護神“ジジ”の決断

2026.01.23Career -

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏

2026.01.09Opinion -

高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相

2026.01.07Opinion -

アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神

2025.12.26Opinion -

「日本は細かい野球」プレミア12王者・台湾の知日派GMが語る、日本野球と台湾球界の現在地

2025.12.23Opinion -

「強くて、憎たらしい鹿島へ」名良橋晃が語る新監督とレジェンド、背番号の系譜――9年ぶり戴冠の真実

2025.12.23Opinion -

なぜ“育成の水戸”は「結果」も手にできたのか? J1初昇格が証明した進化の道筋

2025.12.17Opinion -

中国に1-8完敗の日本卓球、決勝で何が起きたのか? 混合団体W杯決勝の“分岐点”

2025.12.10Opinion -

『下を向くな、威厳を保て』黒田剛と昌子源が導いた悲願。町田ゼルビア初タイトルの舞台裏

2025.11.28Opinion -

デュプランティス世界新の陰に「音」の仕掛け人? 東京2025世界陸上の成功を支えたDJ

2025.11.28Opinion -

ベレーザが北朝鮮王者らに3戦無敗。賞金1.5億円の女子ACL、アジア制覇への現在地

2025.11.17Opinion