「代表選手の3分の1がACL負傷を経験」。なでしこジャパン世界一支えた医師に聞く、怪我予防と再受傷防止策

今夏は7月に女子サッカー、8月にバスケットボール、9月にラグビーと、世界各国でワールドカップが行われる。国際大会では、コンディション維持やケガの予防もチームパフォーマンスを左右する。女子サッカーでは現在、トッププレーヤーたちの前十字靭帯(ACL)損傷が世界的な問題となっており、アーセナルでは今年5月までの半年間に主力4人がACLを断裂。なでしこジャパンのワールドカップ優勝やオリンピックの銀メダルを支えた原邦夫医師によると、当時「約3分の1の選手がACL負傷を経験していた」という。環境や強度も変化する国際大会で、どんなことに気をつけるべきなのか。原医師に、手術後の早期復帰、再受傷防止策から考える予防についても話を聞いた。

(インタビュー・構成=松原渓[REAL SPORTS編集部]、トップ写真=ロイター/アフロ、本文画像提供=原邦夫医師)

トッププレーヤーにも多いACL損傷

――女子サッカーでは、各国の主力選手たちにACL損傷が続いて問題になり、特にヨーロッパでは試合数の多さが原因として指摘されています。常に体を鍛えてコンディションを整えているトッププレーヤーでも、疲労はケガのリスクにつながるんですね。

原:そうですね。試合数が多くなると慢性的な疲労につながって、着地時などにケガをしやすくなるので、影響はあります。試合数を減らすとか、試合を通じて姿勢が崩れないようなトレーニングは必要だと思います。

2011年になでしこジャパンが優勝したドイツワールドカップと翌年のロンドン五輪にも帯同したのですが、その2大会を含む2009年から2012年までの間に代表活動に参加した35人中、ACLを損傷した選手が5人いました。その前にケガをして、復帰して試合に出ていた選手も6人いたので、約3分の1の選手がACL損傷を経験していたんです。海外では全体の4分の1ぐらいの選手が経験しているという報告もあるのですが、この時の日本は特に多かったです。

――それだけ多くの選手がケガをしていたにもかかわらず、ワールドカップで優勝し、オリンピックでも決勝まで勝ち上がったんですね。リハビリをしながら、ギリギリの状態でピッチに立っていた選手もいたのでしょうか。

原:当時、チームを率いていた佐々木則夫監督は優勝したメンバーに対する信頼が厚かったですし、ワールドカップの優勝から1年間でメンバーを大きく変えなかったので、その選手たちがプレーできる状態になるよう、リハビリをサポートしました。優勝メンバーの中で一人だけ、直前に内側側副靱帯損傷をした選手はロンドンに連れて行くことができなかったのですが、他の選手は現地でリハビリをしていた選手もいました。

――今年の夏はニュージーランドとオーストラリアで共催されるFIFA女子ワールドカップと、日本・フィリピン・インドネシアで共催されるFIBAバスケットボールワールドカップ、そしてフランスで行われるラグビーワールドカップと、各種競技で世界大会が続きます。国際大会でケガをしないために気をつけた方がいいことはありますか?

原:環境の変化は一つのリスクになります。2015年にカナダで行われた女子ワールドカップは、会場がすべて人工芝で行われたことが問題になりました。人工芝の方が、天然芝よりもグリップが効いて足が滑りにくくなるので、足首だけではなく、膝にひねるストレスがかかるからです。ただ、カナダのワールドカップはそうしたケガのリスクも指摘されていたので、下が柔らかめで、引っ掛かりが少ないような形に改善されていました。とはいえ、男子のアメフトでも試合会場や練習場が天然芝から人工芝に変わるとケガ人が多くなったという報告もありますから、環境の変化に適応して試合に臨むことが大切ですね。

コンディションのセルフコントロールが重要

――ワールドカップは勝ち上がれば長期間になります。環境に慣れて、コンディションを安定させることも重要なんですね。

原:はい。僕もワールドカップやオリンピックに帯同させてもらっていた時は、幸運にも3大会連続で決勝まで勝ち上がったので、事前合宿を含めると7週間近くになりました。海外で7週間過ごすというのは大変なことなので、大切なことは、自分のコンディショニングがいつもと同じようにできるようにすることです。国内でプレーしている時から自分の弱点を把握して、それに対する対応を日頃からできるようにしておくことが非常に大事です。長丁場を乗り切るためには連戦の疲労も大きなリスクになるので、体調のちょっとした変化も含めてセルフコントロールしてもらうことが大事だと思います。

――気温や湿度なども国によって変わりますが、どのようなことに気をつけた方がいいですか?

原:寒さは筋肉とか関節の可動域に影響するので、筋肉の柔軟性や伸縮性が低下しますし、関節自体の動きも狭くなります。骨以外の組織は、筋肉とか腱とか、「関節包」という袋状の部位も含めてすべて軟部組織なので、寒いと関節の可動域は狭くなっていきます。だから、寒い時の方がスムーズに関節が動かないことを念頭に置いてウォーミングアップを十分にすることが大切です。

リハビリから考える再受傷防止策

――前十字靭帯を損傷すると、サッカー界では復帰までに全治8カ月前後と発表されることが多いですが、原先生は競技復帰を早めるためにどのようなプロセスを大切にしていますか?

原:私の病院では6カ月を目標にして、競技復帰を早くさせることを目標にしていますが、6カ月経っていたらみんな回復するわけではなく、条件を満たした上で、回復が早い人がその目安です。手術は復帰までの第一歩で、身体能力を復帰前に戻すことが手術以上に大切ですし、無理に復帰させると再受傷してしまうこともあるので、その身体能力の回復を客観的に評価する取り組みをずっとしてきました。リハビリの計画通りに行かない人とか筋力が回復しない人は、復帰に時間がかかります。そこに男女差はないですね。

――身体能力が戻って、ケガをする以前のように活躍している選手もいますか?

原:ラグビーの天理大学の選手たちが患者さんとしてよく来るのですが、手術後半年ぐらいでレギュラーとして復帰している選手もいます。女子でも、バスケットやハンドボールなどで、半年かからずに動けるようになる人もいますよ。フィギュアスケートの高橋大輔選手はACL再建術と半月板の術後10カ月で、バンクーバーオリンピックの舞台で自己最高の点数をたたき出して、当時日本男子初のメダルを獲得しています。今年まで現役を続けてくれていました。また、日本女子サッカーの黎明期に代表で活躍した木岡双葉さんはACL再建術後4カ月でアトランタオリンピックにキャプテンとして出場し、1得点、1アシストをしてくれました。この復帰は早すぎるので推奨しませんが。

――回復スピードもリハビリ次第なのですね。リハビリでは、どのようなトレーニングがメインになるのでしょうか。

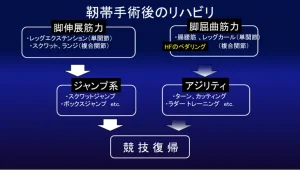

原:基本的には無酸素運動と有酸素運動とに分けて、体力や筋力の回復を図っています。関節に無理をかけずに負荷を変えられる自転車のパワーマックスというエアロバイクを利用するのですが、高負荷で回転数が少ない時と低負荷で回転数が多い時に使う筋力が違って、両方の筋力を回復させることが必要です。高負荷の数値が高い人は大腿四頭筋が強いので、着地の踏ん張りや、加速能力、垂直跳びの記録も伸びるという相関関係があります。低負荷で回転数を上げられる人はハムストリングが強いので、細かいステップや切り返しなどが素早くできて、アジリティ能力が明らかに高くなります。ですので、リハビリ段階でもそういう運動能力を上げるように課題を与えて復帰に導きます。

――両方の筋力を、数値などで客観的に測るのですか?

原:そうです。リハビリ段階で通院している人の数値をグラフにして、持久系の心肺機能と無酸素運動の瞬発力の回復、パワー系とアジリティ系のバランスを数値で見ながら、次の診察までにこういうメニューでリハビリやトレーニングをしましょう、ということを患者さん個人別に通知するようにしています。ダッシュや、アジリティ系の切り替えしなどはある程度目で見て回復度合いがわかりますが、それを本人や他人の主観ではなく、客観的に数字で見て、今の状態は何が不足しているかを数値で示しています。

特に、切り返しからのクロスステップで方向転換をする時に体重移動がうまくできないと靭帯を再断裂しやすいので、その動きがうまくできるようなトレーニングでリハビリを進めていきます。

――ACL損傷のケガを予防する観点からも、そうした動きや筋力のバランスを意識しておくことは大事なんですね。

原:そうですね。4カ月から6カ月の間に数値が伸びることが多いですが、バイクトレーニングでの高負荷と高回転でうまく自分の弱点を補強することができれば、パフォーマンスも右肩上がりになっていきます。そこで頑張った選手は、ケガをする前よりも筋力量や心肺機能がアップすることもあるので、そこを目指してやります。ただ、技術面の能力はまた別ですけれどね。

人工腱から自家腱へ。手術の技術も進化している

――回復する過程で、身体能力以外の個人差はないのですか?

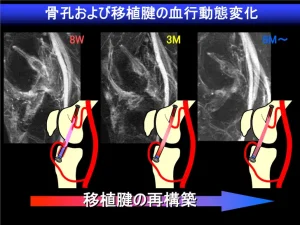

原:移植した靭帯の成熟度合いも人によって違います。以前は人工の靭帯を使うことも多かったのですが、今は自分の靭帯を移植することがほとんどで、それが生着するまでの期間が半年以上はかかるので、その間に体力をいかに戻すかが大事なんです。

――なぜ、人工靭帯を使わなくなったのですか?

原:人工靭帯は手術直後はしっかりしているので治りが早いのですが、人工のものが自分の体の一部になることは難しくて、摩耗してしまうんです。自分の腱を移植するときは、骨にトンネルを作ってそこに自分の腱を入れるので、トンネルの中で血管が再生して自分の腱の栄養になるので、最終的には体の一部になります。人工靭帯が経年的に劣化していくのに対して、血管が再生していったら自分の腱として強さを保てるということになります。

――復帰を早めるリハビリとともに、手術の技術も発展しているんですね。

原:はい。うちの病院では血管造影をしているので、血管からの栄養が移植した腱にいき渡っているかどうかも評価することができます。一般的なMRIの画像で血管は映せないのですが、MRIアンギオグラフィーの画像処理をして血管の撮像ができるようにすると、移植した靭帯に血流の再開が見えるようになるんです。そういう画像も参考にして、移植した腱に無理な力をかけずに強化していくためのリハビリでもありますから。

【前編はこちら】膝の前十字靭帯損傷のリスクが高まる「疲労」と「過伸展」。膝の専門医に聞く、予防のための習慣とは

<了>

男子の4〜6倍!? 女子アスリートの目に見えない怪我のリスク。前十字靭帯損傷、専門家が語る要因と予防

PMSやメンタルは“食事”で解決できる? アスリートのコンディショニング支える「分子栄養学」とは

セリエAで2冠達成、出場時間世界一。なでしこCB南萌華が辿った激動の一年「ソーラン節を踊ってチームに馴染んだ」

なぜ猶本光は成長し続けられるのか? 「このままじゃ終われない」11年かけて掴んだ、なでしこジャパンW杯出場の舞台

「あれほど泣いた日はなかった」4年前の悔しさを糧に。なでしこ新エース候補、植木理子が挑むワールドカップ

[PROFILE]

原邦夫(はら・くにお)

1955年生まれ、京都府出身。京都府立医科大学を卒業し、京都学際研究所附属病院や社会保険京都病院整形外科で勤務後、京都府立医科大学特任教授などの要職を歴任し、現在は京都鞍馬口医療センタ―スポーツ整形外科センターで勤務。様々な競技で選手の競技復帰をサポートし、フィギュアスケートの高橋大輔やマラソンの福士加代子のオペも担当。1992年からサッカー女子日本代表「なでしこジャパン」のチームドクターとして、2011年FIFAワールドカップ優勝、2012年ロンドン五輪銀メダル、2015年FIFAワールドカップ準優勝を陰で支えた。現在はサッカー・J1の京都サンガF.C.となでしこリーグ1部の伊賀くノ一FC三重、バスケットボール・B1の京都ハンナリーズをサポートしている。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割

2026.02.10Career -

なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性

2026.02.10Business -

技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方

2026.02.09Training -

ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ

2026.02.09Career -

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

中国勢撃破に挑む、日本の若き王者2人。松島輝空と張本美和が切り開く卓球新時代

2026.02.06Career -

守護神ブッフォンが明かす、2006年W杯決勝の真実。驚きの“一撃”とPK戦の知られざる舞台裏

2026.02.06Career -

広島で「街が赤と紫に染まる日常」。NTTデータ中国・鈴森社長が語る、スポーツと地域の幸福な関係

2026.02.06Business -

森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略

2026.02.02Opinion -

モレーノ主審はイタリア代表に恩恵を与えた? ブッフォンが回顧する、セリエA初優勝と日韓W杯

2026.01.30Career -

ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件

2026.01.23Career -

ペップ・グアルディオラは、いつマンチェスターを去るのか。終焉を意識し始めた名将の現在地

2026.01.23Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略

2026.02.02Opinion -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏

2026.01.09Opinion -

高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相

2026.01.07Opinion -

アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神

2025.12.26Opinion -

「日本は細かい野球」プレミア12王者・台湾の知日派GMが語る、日本野球と台湾球界の現在地

2025.12.23Opinion -

「強くて、憎たらしい鹿島へ」名良橋晃が語る新監督とレジェンド、背番号の系譜――9年ぶり戴冠の真実

2025.12.23Opinion -

なぜ“育成の水戸”は「結果」も手にできたのか? J1初昇格が証明した進化の道筋

2025.12.17Opinion -

中国に1-8完敗の日本卓球、決勝で何が起きたのか? 混合団体W杯決勝の“分岐点”

2025.12.10Opinion -

『下を向くな、威厳を保て』黒田剛と昌子源が導いた悲願。町田ゼルビア初タイトルの舞台裏

2025.11.28Opinion