「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

勝つことだけがすべてではない。100年以上続く高校野球の世界で、「勝利至上主義」に一石を投じた指導者がいる。慶應義塾高校野球部監督・森林貴彦。2023年、同校を107年ぶりの夏の甲子園優勝へ導いた名将が、いま伝えたいのは「成長こそがチームの本質」という信念だ。負けにも意味を見出し、結果よりもプロセスを重んじる――。書籍『成長至上主義のチームデザイン――成長こそが慶應の野球』の抜粋を通して、勝ち負けを超えた“学びのある野球”のあり方を紐解く。今回は、監督絶対主義が招く弊害と対応策について。

(文=森林貴彦、写真=スポーツ報知/アフロ)

“依存を生む”監督絶対主義

行き過ぎた勝利至上主義と並んで高校野球の悪しき常識になっているのが、「監督依存」の問題です。「監督依存」と聞いて、それを肯定する人はまずいないと思うのですが、大前提として、プレーの進行において監督の指示が頻繁に入る野球という競技の特性上、監督の影響力が大きくなりやすい側面があることは胸に留めておかなければいけないと思います。

私の理想はノーサインプレーです。といっても、監督の責任を放棄するわけではなく、監督やスタッフ、選手、チームに関わるすべての人が関わり合ってつくり上げたチームの方向性に従って、グラウンドに立つ選手たち自身が自ら考え、臨機応変にプレーする。そんな野球ができれば、私たちが追い求めている究極の「エンジョイ・ベースボール」ではないかと思っています。

しかし、これまでの高校野球の常識では、いい監督(勝たせる監督)が采配を振るい、ベンチから一球一球サインを出し、決断するのがむしろ「大人の責任」とする風潮さえありました。試合だけでなく普段の練習・チーム運営に関しても、監督のカラーが反映されやすく、選手よりも強い権限をもった監督がチームをつくっているような“監督絶対主義”の状況が少なくありません。

「高校野球は誰のものか?」

よく話題になることですが、言うまでもなく高校野球は高校生のものです。選手やチームの成長をサポートするのが監督、スタッフの役割です。選手が入れ替わる高校野球では、伝統やチームカラーを決定づける存在として監督が注目されがちですが、一番に考えるべきは、選手たちがどうしたいか、どうしたら成長できるかでしかありません。主役はあくまでも選手たちなのです。

監督が主導権を握っているチームでは、指示通りに動く選手がいい選手とされる傾向にあります。結果的に選手たちは自分で考える機会を失い、ロボットのように、あるいは将棋の駒のように言われたことだけをやるようになっていきます。

正直に言えば、目先の勝利だけにフォーカスするならこのやり方のほうが早く成果が出やすい場合も多いと思います。高校野球が入学から部活引退までの約2年半というごく限られた時間で行われることを考えれば、監督主導ですべて決めて、選手がその指示通りに取り組む方が試合に勝てるようになるかもしれません。しかし、監督絶対主義のチーム運営は、目先の勝利の代償としてはあまりに大きなものを失ってしまうと私は思います。

例えば采配やプレー選択については、「客観的に試合を見ている監督の方が見えることもある」「年長者で経験もある監督に一日の長がある」というのも一つの真実だと思います。しかし、監督の一存で決めたサイン、言った通りの采配で勝利を収めたところで、選手が得られるものは少ないのは明らかです。それどころか、「うまくいったら監督のおかげ」、「失敗したら監督のせい」と、すべてが他人ごとになります。選択や決断を回避することで、選手本人がプレーに対しての責任を免除されてしまう問題も生じます。

監督の言う通りにやっているということは、監督のせいにできるということでもあります。「監督のサイン、采配、作戦通りにやった結果だから自分のせいじゃない」「自分には権限がないから責任もない」そんなふうに考えてしまえば、自分ごと化できないどころか、すべてを他責思考で捉え、その先の人生でもまず人のせいにする癖がついてしまう可能性があります。

すべての人間が自主的に考えて行動する環境づくり

大人数のチームを運営していく中で強く意識していることに、「責任」と「権限」があります。

「自分で考えて行動する習慣を身につけられるようにする」ためには、監督がすべてを指示したり、コーチが取り仕切るのではなく、チームに関わるすべての人間が自主的に考えて行動する環境づくりが欠かせません。

人間というのは不思議なもので、責任がないことにはやりがいを感じられません。監督が強権を発動するたびに、選手たちは自主的に考えるチャンスを奪われています。

そもそも部活動は、自分たちが好きなことをできる自発的な活動です。普段の授業も自ら進んで取り組んでほしいとは思いますが、決められたカリキュラム、時間割の中で授業を受けている以上、自主的に自発的にというのは難しいでしょう。しかし、部活動は誰かに無理矢理やらされるものではありません。せっかく好きで始めて、自発的にやることなのですから、主体性をもって取り組んでほしいですし、高校生にそれが許される数少ない活動なのです。

私の少ない社会人経験、野球以外の社会に触れた経験からも、自分で考えて決めるスキルは、社会人に必要かつ重要なスキルです。言われたことだけやる、言われたことしかやらない、言われたことをやっているのだから責任は取らないというのは、すごく危ういことだと感じます。

旧来の高校野球の常識では、「何回勝った」「甲子園に行った」が成果として強調されていた面が否めませんが、これからは「野球を通じて人を育てる。しかし、それだけじゃなくて野球も強い」という価値観にも目を向けるべきだと思います。

「責任」がやりがいを生む

野球を取ったときに何が残るか? 監督の指示がないときにどうするのか? 人生の「次のステップ」には、決断して指示してくれて責任を取ってくれる監督はいません。同じようなことをしてくれる上司はいるかもしれませんが、AI時代においては、指示待ち、マニュアル人間が活躍できる余地はないでしょう。高校時代に野球に打ち込んだ結果が、与えられた環境に愚痴ばかり言って、「職場が悪い」「上司が悪い」と他責に終始して、自分では何も変えようとしないという人生になるなんて悲しすぎます。

高校野球、甲子園という微視的な視点ではなく、自分の人生を長いスパンで見たとき、考える習慣をつける努力のスタートは早ければ早い方がいいのは間違いありません。

そのためにも、高校野球に関わるすべての指導者は、自分で考えて行動する権限をできるだけ選手に与えてほしいと思います。失敗しても、成功しても、自分の責任で実行する喜びを選手たちから奪わないこと。これが指導者にできる最大の指導だと私は思います。

自分で考え、仲間たちと意見をぶつけ合い、試行錯誤しながら行動したことは、どこまで行っても自責であり、たとえうまくいかなかったとしてもさまざまな形で「次」に生かされます。自分で考えたことを実行し、挑戦した結果を自分ごととして受け止め、次に向けて修正する。普段は大人たちの心配や愛情から権限や責任と距離をとらされている高校生にとって、このサイクルを体験することからしか得られない充実感があり、成長があるはずなのです。

任せれば必ず育つ

私は、選手や学生コーチたちとの関係性では特に「任せる」という姿勢を大切にしています。もちろん、選手たちで決めること、学生コーチが選手とどのように関わり、どのように指導するかについては、少し引いた立場から見守りつつ必要があれば修正を加えます。しかし、基本的には自分たちで考えながら進めることを重視しています。

すでに述べたように、監督がすべてやってしまうことで、自ら考える喜び、決断し行動する喜びを奪ってしまうことは大きな機会損失です。あらかじめ指示をしておけばスムーズに行くこと、ショートカットできることもたくさんありますが、それをすることでチームの一人ひとりが成長できるチャンスを失ってしまうのはものすごくもったいないことだと思うのです。見かねるようなことがあれば適切に指導しますが、最初から細かく指示を出すことはしません。基本的にはすべてお任せ。困ったことがあればいつでも相談できる環境を整えることが指導者の大切な仕事の一つではないかと思います。

時代の変化や、指導者との世代間ギャップで、「今の子は……」という悩みを聞くことも多くあります。確かに時代は変化していますし、指導者がアップデートしなければいけないこともたくさんあるでしょう。しかし、自分たちの時代と考え方や感じ方が違うからと言って、否定したり、「できない」「難しいだろう」と断じてしまう必要はないと思います。

信じて任せた後には、指導者にとっては我慢の時間が続きます。もどかしくても、回り道をしていると感じても口を出さずに待つことも成長を促す重要な方法なのです。

(本記事は東洋館出版社刊の書籍『成長至上主義のチームデザイン――成長こそが慶應の野球』から一部転載)

【第1回連載】勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

【第3回連載】107年ぶり甲子園優勝を支えた「3本指」と「笑顔」。慶應義塾高校野球部、2つの成功の哲学

【第4回連載】高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

【第5回連載】監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

<了>

山本由伸の知られざる少年時代。背番号4の小柄な「どこにでもいる、普通の野球少年」が、球界のエースになるまで

ダルビッシュ有が考える“投げ過ぎ問題”「古いことが変わるのは、僕たちの世代が指導者になってから」

「全力疾走は誰にでもできる」「人前で注意するのは3回目」日本野球界の変革目指す阪長友仁の育成哲学

大谷翔平が語っていた、自分のたった1つの才能。『スラムダンク』では意外なキャラに共感…その真意は?

[PROFILE]

森林貴彦(もりばやし・たかひこ)

1973年生まれ、東京都出身。慶應義塾高校野球部監督。慶應義塾幼稚舎教諭。慶應義塾大学卒。大学では慶應義塾高校の大学生コーチを務める。卒業後、NTT勤務を経て、指導者を志し筑波大学大学院にてコーチングを学ぶ。慶應義塾幼稚舎教員をしながら、慶應義塾高校野球部コーチ、助監督を経て、2015年8月から同校監督に就任。2018年春、9年ぶりにセンバツ出場、同年夏10年ぶりに甲子園(夏)出場。2023年春、センバツ出場、同年夏に107年ぶりとなる甲子園(夏)の優勝を果たす。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方

2026.02.09Training -

ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ

2026.02.09Career -

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

中国勢撃破に挑む、日本の若き王者2人。松島輝空と張本美和が切り開く卓球新時代

2026.02.06Career -

守護神ブッフォンが明かす、2006年W杯決勝の真実。驚きの“一撃”とPK戦の知られざる舞台裏

2026.02.06Career -

広島で「街が赤と紫に染まる日常」。NTTデータ中国・鈴森社長が語る、スポーツと地域の幸福な関係

2026.02.06Business -

森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略

2026.02.02Opinion -

モレーノ主審はイタリア代表に恩恵を与えた? ブッフォンが回顧する、セリエA初優勝と日韓W杯

2026.01.30Career -

ハーランドが持つ「怪物級の能力」と「謙虚な姿勢」。5歳で世界記録“普通の人”が狙うバロンドールの条件

2026.01.23Career -

ペップ・グアルディオラは、いつマンチェスターを去るのか。終焉を意識し始めた名将の現在地

2026.01.23Career -

世界最高GKが振り返る「ユヴェントス移籍の真実」。バルサ行きも浮上した守護神“ジジ”の決断

2026.01.23Career -

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

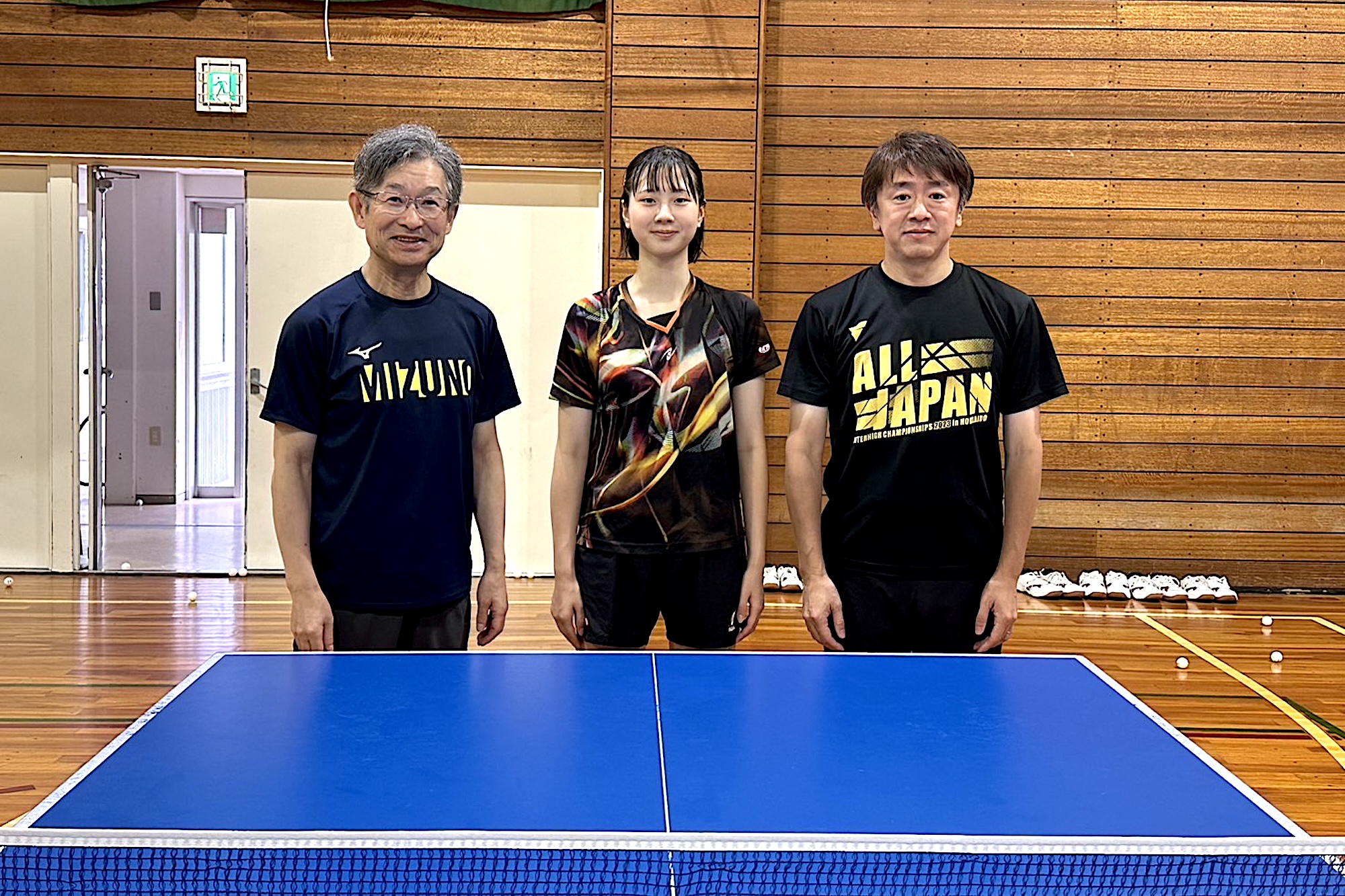

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education