[選手権]近年の傾向と異なる「3つの現象」とは? 伏兵2校が4強躍進、劇的成長の理由

大津、青森山田、関東第一、高川学園。大きな節目となる第100回大会を迎えた全国高校サッカー選手権大会の4強の顔ぶれが出そろった。優勝候補2チームと、都道府県リーグ勢2チームの対戦となった今大会の準決勝。このような予想外の構図はなぜ生まれたのか?

(文=松尾祐希、写真=Getty Images)

強豪プレミアリーグ勢に挑む、都道府県リーグ勢

100回目の節目を迎えた2020年度の全国高校サッカー選手権。4日に準々決勝が行われ、国立のピッチに立つ4チームが決まった。優勝候補の大津、青森山田に対し、それぞれ台風の目となって勝ち上がってきた関東第一と高川学園が挑むことになった。

改めて、準々決勝までを振り返ると、一方的な展開の試合が多かったと感じる。大差での決着が目立ち、5点差以上の試合は実に7試合あった。昨年の準々決勝時点よりも5試合増えており、直近10大会を見ても最も多い。

一方で、圧倒的に試合を支配しながら敗れて涙するチームも目立った。シュート数では圧倒的な差をつけていたにもかかわらずチャンスを決めきれず、あるいは相手GKのビッグセーブに防がれ続け、僅差やPK戦で強豪校が敗退するケースも少なくなかった。1回戦で敗れた西武台は16本のシュートを放ち、対する三重はわずかに5本(1−0で三重の勝利)。同じく流通経済大柏も19本のシュートを打ち込みながら、近大和歌山が放った2本のうち1本を決められて1−1の同点の末、PK負けを喫した。

準々決勝でも象徴的なケースがあり、優勝候補と目されていた静岡学園は18本のシュートを放ち、関東第一に打たれたシュートは2本。しかし、終了間際に浴びた後半初のシュートがネットに吸い込まれて1-1の同点弾を浴び、PK負けを喫した。明らかに点差がつく試合はもちろん、接戦となった試合でも圧倒的な差を感じる試合が多かった。

そうした傾向を踏まえると、見えてくるのは強豪校との実力差だ。2000年以降徐々に力の差が詰まっていたが、高校生年代最高峰の戦い「高円宮杯 JFA U-18サッカープレミアリーグ」が2011年に創設されたことで再び流れが変わる。もちろんリーグ開始当初はJクラブ勢に押され、高体連組が大差で負ける試合も少なくなかった。しかし、毎週のようにハイレベルなゲームを経験することで、少しずつ実力差が詰まっていく。「近年はインテンシティーの高いゲームが増えた」とは日本サッカー協会でユース育成ダイレクターを務める影山雅永U-20日本代表前監督の言葉。そうした積み重ねにより、ハイレベルなゲームを経験している強豪校が順当に勝ち上がってくるケースが増えたのだ。

実際に2015年以降の選手権覇者を振り返ると、プレミアリーグ勢とその下部リーグに当たる各地域のプリンスリーグ勢がそれぞれ3度ずつ優勝。また、準優勝チームを見てもプレミアリーグ勢3度、プリンスリーグ勢が2度となっている。青森山田もプレミアリーグ参加当初は選手権でベスト8を目指すチームだったのだが、経験を積んだことで2016年に選手権初制覇。以降は毎年のように優勝候補に挙げられるチームとなり、2018年に2度目となる日本一を果たした。その他の強豪校も安定して上位に食い込んでいた。

ただ、今大会を見ると、プレミアリーグ勢の青森山田と大津が順当に4強入りした一方で、残る2チームは都道府県リーグ勢となった。2チームが都道府県リーグ勢から準決勝に勝ち残ったのは、2017年度大会までさかのぼる。では、なぜ4年ぶりにそうした事象が起こったのか。理由は複数あるが、要因の一つはコロナ禍がもたらした影響が考えられる。

伏兵・関東第一はなぜ一気に“大化け”できたのか?

現在の高校生たちは昨年の春から夏にかけて新型コロナウイルスの感染拡大によって部活動が休止。インターハイやリーグ戦が中止になるなど、公式戦もほとんど戦えなかった。練習試合も組めず、全体練習ですらまともに行えていないチームも珍しくない。経験を積む場所がなくなり、その結果として多くのモノが失われた。真剣勝負の場でしか学べない試合の運び方、状況判断、チャレンジとリスクを負うプレーの選択など、挙げていけばキリがないが、試合の中でしか得られない学びがごっそりと抜け落ちてしまった。

もちろん各チームで創意工夫を図っていたものの、実戦に勝る場は他にない。9月以降はリーグ戦が再開されたが、失われた6カ月を取り戻す作業は困難を極める。また、リーグ戦などが再開した一方で、遠征が行えないチームも多かった。例えば関東第一は、昨年度の選手権に出場した際、例年行っていたメンバー外の選手たちによる遠征ができなかったことがシーズン序盤の苦戦につながった可能性があると小野貴裕監督は振り返る。

「去年は全国大会に出た一方で、コロナ禍もあって選手権のメンバーに入っていない選手たちは合宿を実施できなかった。感染対策を徹底し、Bチームの選手には我慢をしてもらったんです。なので、実際に新チームになったけど、まだまだ準備ができておらず、今シーズンの初めは他のチームにアドバンテージがあったのかもしれない」

ただ、逆に経験値がないということは何も描かれていないキャンパスとも取れる。そこから試合を重ねる分だけ成長し、例年以上に著しい成長が見られた。関東第一は夏のインターハイ予選で早期敗退を喫したが、選手権予選では一戦ごとに成長。経験を積んで強さを身に付け、見事に出場権を手にした。

そのサイクルは本大会に入ってからも変わらない。むしろ大舞台で戦うことで、一気にチームは大化けした。もちろん格上の相手に押し込まれた試合は一度や二度ではない。2回戦の尚志、3回戦の矢板中央、準々決勝の静岡学園との一戦では一歩間違えれば敗れていた可能性は少なくなかった。しかし、そうした際どい勝負を繰り返していくことで、普段では得られない経験値を獲得。そうした積み重ねがチームを強くしたのは間違いないだろう。

セットプレーで話題の高川学園を生んだ“自主性”

高川学園も同様で、今大会は決して前評判が高かったわけではないが、真剣勝負の場を味わうことでチームが劇的に変化。子どもたちの成長について、江本孝監督も胸を張る。「ピッチ内外で何ができるか。そういうアクションが子どもたちから起こせるようになった」。創意工夫を凝らしたセットプレーから得点を重ねたことも含め、真剣勝負の中でつかんだ勝利を通じて自主性がいつも以上に鍛えられ、今までにない自信が生まれた。

もちろん、シーズン当初は強豪校と大きな差があったかもしれない。簡単には差が埋まらず、今大会でも大味な試合になってしまうケースは少なくなかった。しかし、一つの勝利が選手を大きく変える。特に育成年代は自信によって選手はガラッと変わり、一試合の中でも驚くような成長を見せていく。だからこそ最後の冬に急成長を遂げ、下馬評を覆すチームが現れた。

関東第一と高川学園は、準決勝でも強豪校にチャレンジする立場になる。もちろん厳しい戦いになるが、プレミアリーグ勢の大津、青森山田と国立の舞台で戦えることは何事にも代えられない財産だ。真剣勝負の場を味わえば、試合中にもう一皮むけたとしても不思議ではない。コロナ禍でここまでの道のりは簡単ではなかったが、都道府県リーグ勢の示した可能性は他チームに勇気と希望を与えるモノだった。

<了>

「高体連は生き残れるかどうかの狭間」元流経大柏・本田裕一郎が求める育成年代の“不易流行”

Jユースと高体連の明確な違いとは? 東福岡・志波総監督が語る、育成年代の加速度的変化

青森山田・黒田剛監督が明かす、その強さの背景 「思考を共有する」組織マネジメントとは

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

新潟レディースが広げた“女子サッカーの裾野”。年100回の地域活動、川澄奈穂美が呼び込んだ「応援の機運」

2026.02.12Business -

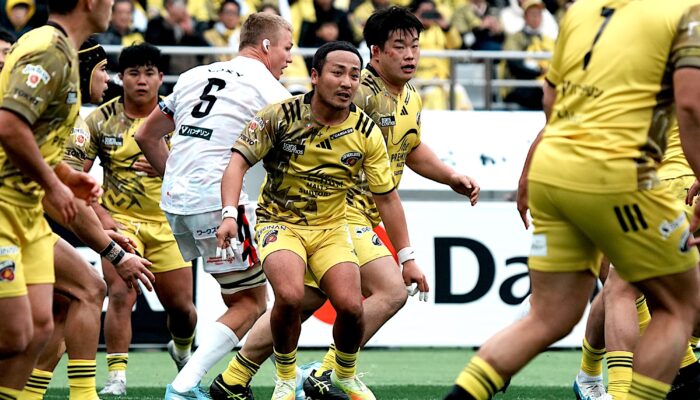

「自分がいると次が育たない」ラグビー日本代表戦士たちの引退の哲学。次世代のために退くという決断

2026.02.12Career -

女子サッカー日本人選手20人がプレーするWSL。林穂之香が語る進化と求められる役割

2026.02.10Career -

なぜ新潟は「女子部門の分社化」でWEリーグ参入に踏み切ったのか? レディースとプロリーグに感じた可能性

2026.02.10Business -

技術は教えるものではない。エコロジカル・アプローチが示す「試合で使えるスキル」の育て方

2026.02.09Training -

ユナイテッド、チェルシー、アーセナルを“刺した”一撃。林穂之香が宿す「劣勢で決め切る」メンタリティ

2026.02.09Career -

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

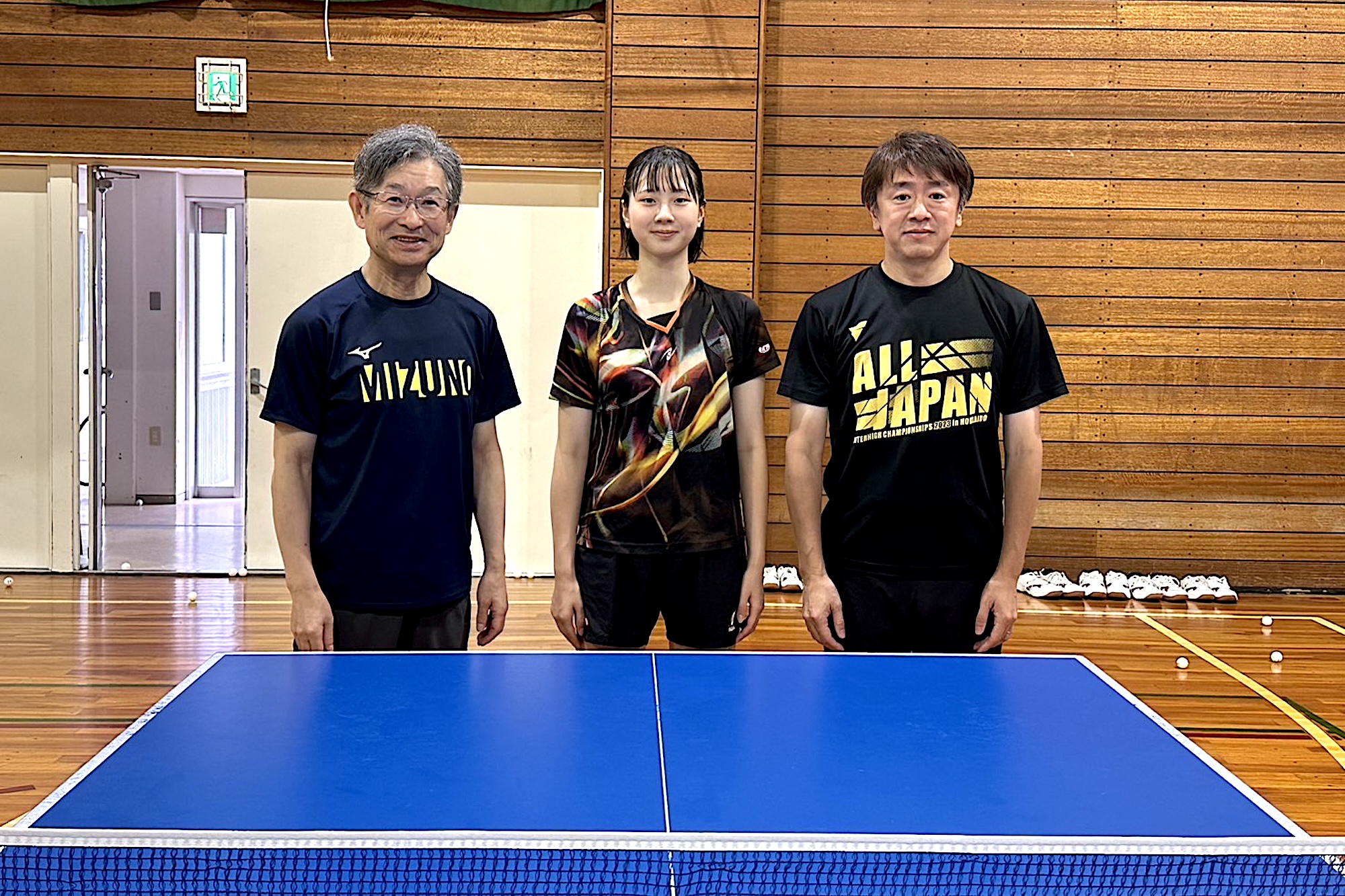

中国勢撃破に挑む、日本の若き王者2人。松島輝空と張本美和が切り開く卓球新時代

2026.02.06Career -

守護神ブッフォンが明かす、2006年W杯決勝の真実。驚きの“一撃”とPK戦の知られざる舞台裏

2026.02.06Career -

広島で「街が赤と紫に染まる日常」。NTTデータ中国・鈴森社長が語る、スポーツと地域の幸福な関係

2026.02.06Business -

森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略

2026.02.02Opinion -

モレーノ主審はイタリア代表に恩恵を与えた? ブッフォンが回顧する、セリエA初優勝と日韓W杯

2026.01.30Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

監督が口を出さない“考えるチームづくり”。慶應義塾高校野球部が実践する「選手だけのミーティング」

2025.12.01Education -

高校野球の「勝ち」を「価値」に。慶應義塾が体現する、困難を乗り越えた先にある“成長至上主義”

2025.11.25Education -

「高校野球は誰のものか?」慶應義塾高・森林貴彦監督が挑む“監督依存”からの脱出

2025.11.10Education -

勝利至上主義を超えて。慶應義塾高校野球部・森林貴彦監督が実践する新しい指導哲学「成長至上主義」

2025.11.04Education -

走幅跳のエース・橋岡優輝を導いた「見守る力」。逆境に立ち向かう力を育んだ両親の支え

2025.09.14Education -

アスリート一家に生まれて。走幅跳・橋岡優輝を支えた“2人の元日本代表”の「教えすぎない」子育て

2025.09.14Education -

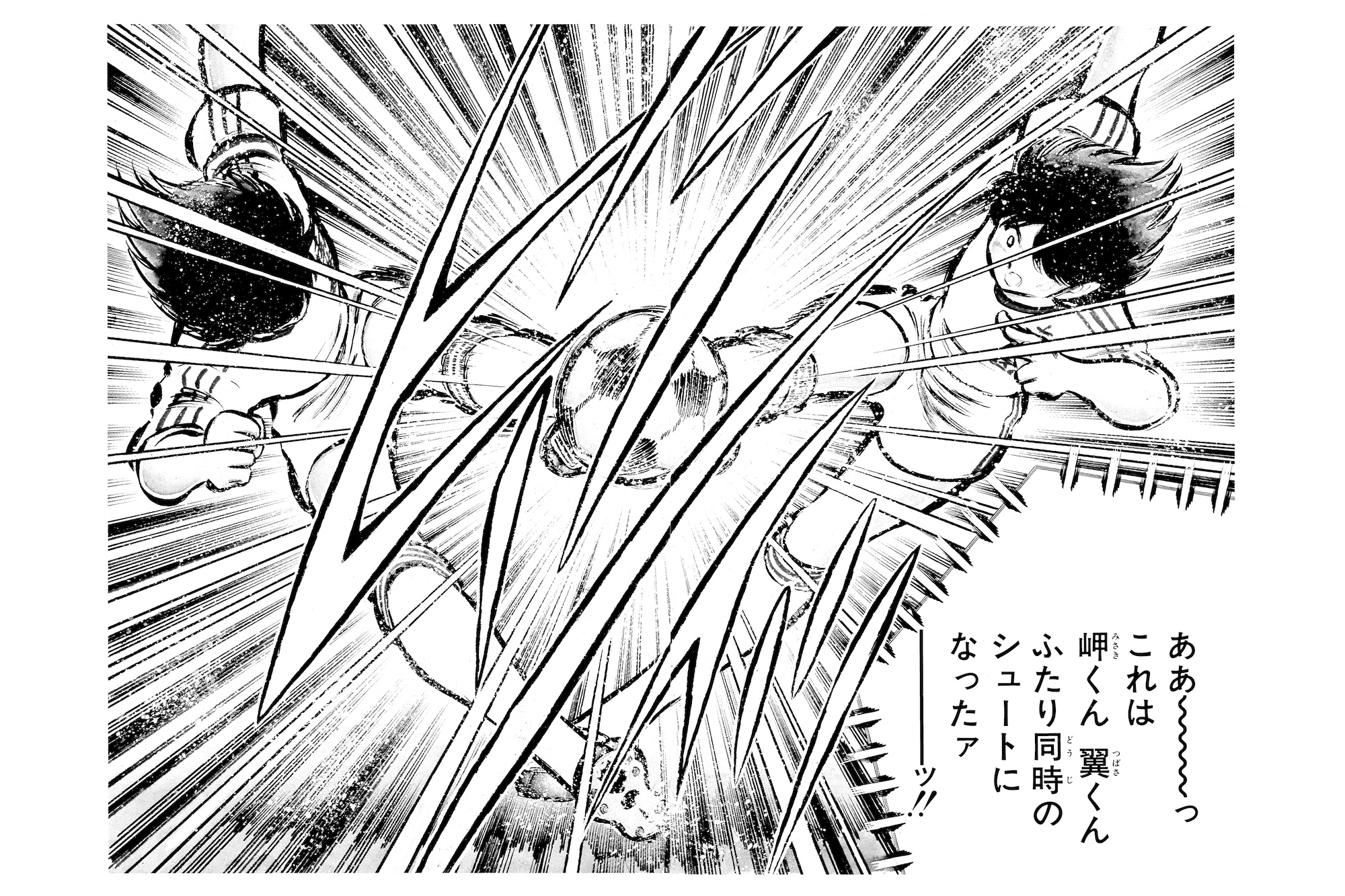

日向小次郎は大空翼にしかパスを出さない? データで読み解く、名試合の構造[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.09Education -

「卓球はあくまで人生の土台」中学卓球レジェンド招聘で躍進。駒大苫小牧高校がもたらす育成の本質

2025.09.09Education -

大空翼は本当に「司令塔」なのか? データで読み解く、名場面の裏側[統計学×『キャプテン翼』]

2025.09.08Education -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education