日本の遅れたジェンダー不平等はどうすれば解決できる? 社会とスポーツに共通する根深き問題<辻愛沙子×辻秀一と『知る』今さら聞けないジェンダーのこと>

2021年、日本のジェンダー問題がかつてないほど大きく取り沙汰された。東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会前会長・森喜朗氏が女性差別発言をきっかけに辞任。一連の騒動は沈静化したようにも見えるが、真に目指すべきゴールは「日本社会におけるジェンダーギャップの解消」であり「社会のアップデート」だ。そのためにはまず、私たち一人ひとりがジェンダーについて「知る」ことが全ての第一歩になるだろう。

なぜ日本はジェンダーギャップが根深いのか? 具体的にどんな問題があるのか? そもそもジェンダーとは何なのか?

女性のエンパワーメントを目指しジェンダー問題に向き合うクリエイティブディレクターの辻愛沙子さん、女性アスリートに寄り添いながらさまざまな問題に向き合ってきたスポーツドクターの辻秀一先生と共に、日本社会、スポーツ界の両方の視点から、どうすればジェンダーギャップを解決できるのかを考えていきたい。

(進行・構成=阿保幸菜[REAL SPORTS編集部]、サブ担当=野口学[REAL SPORTS副編集長)

(2021年1月15日収録)

そもそも「ジェンダー」「ジェンダーギャップ」って何?

――近年、日本においても「ジェンダーギャップ」が重要な社会課題の一つとして注目されています。辻愛沙子(以下、愛沙子)さんは、女性のエンパワーメントやヘルスケアをテーマに活動するプロジェクト「Ladyknows」を手掛けるなど、自らも社会に向けさまざまな発信をされていますが、そもそも問題になっている「ジェンダー」「ジェンダーギャップ」とはどのようなことを指すのでしょうか?

愛沙子:「ジェンダー」という言葉の意味を日本語に訳すと、「性別」という一言になると思うんですね。

ただ性といっても「セックス」と「ジェンダー」があり、前者は生物学的な体の性、後者は社会構造の中でつくり上げられてきた社会規範としての性となります。例えば「数学は男子の方が得意だよね」「家庭科は女子が得意だよね」とか、おもちゃ売り場が女の子向けはピンク色であふれていて、男の子向けは青いというような、なんとなくの“男らしさ”“女らしさ”といった区分が世の中のさまざまなところにあります。それらは、生物学的なものというよりは社会の構造としてつくられてきた認知的な性である場合が多いと思うんですよね。

分かりやすいのが子育てです。体の構造的に出産と授乳は女性しかできないけれども、それ以外の部分は生物学的に女性が長けているというより、男女関係なく個人差で、意識の問題だというような話が最近すごく増えています。なんとなく「子どものご飯を作るのって女性だよね」「お迎えに行くのは女性だよね」「育休を取るのは女性だよね」とか、性別でなんとなくの役割が生まれるのが「ジェンダー」と認識をしていただくと分かりやすいかなと思います。

いわゆる“男らしさ”“女らしさ”とか、“男じゃなきゃできない”“女じゃなきゃできない”といった、それぞれの性別の本来の能力とは関係ない社会的構造として生まれた性別の役割が増幅していった結果、男女で不均衡が生まれているというのが「ジェンダーギャップ」です。

女性だけでなく、男性も社会を一緒に変えていくスタンスを持つことが非常に必要

――愛沙子さんが特に感じているジェンダーギャップの問題点はどんなことですか?

愛沙子:すごく根深いなと感じているのが、社会の構造としてさまざまなところで性別による役割分担が生まれていることです。昨年発表されたジェンダーギャップ指数でも、日本は特に「政治」「経済」分野で男女格差があると示されています。さらにひも解くと、企業や団体の役員などの意思決定層、マネジメント層に性別で役割分担が生まれているというのが最も大きな課題なのかなと思っています。

――辻先生はどうお考えですか?

辻秀一(以下、秀一):ジェンダーギャップの問題について、女性側が声を上げていくというのはすごく重要なことだと思います。それに加えて、このジェンダーギャップの社会をつくり出してきたのは主にわれわれ“おじさん”なので、男性たちもこの社会を一緒に変えていくスタンスを持つことが非常に重要だと主張したいです。ジェンダーギャップをなくしていくためには両者でやっていかないとうまくいかないので。

愛沙子:「ジェンダーギャップ」というと、女性やLGBTQの人たちの課題という認識をされる方も多いと思います。でも、おっしゃる通り、女性だけの問題でもなければ男性だけの問題でもなく、社会の構造の問題です。なので、この課題の主語は「社会に属している皆」であるというのが私の考えでもあり、ジェンダーギャップに向き合っていく上でもすごく大事なポイントだと思っています。

また、例えば女性役員の比率を30%以上にするといった数値目標だけを見ていると、椅子取りゲームのような感覚になって、「男性がどんどん虐げられて女性優遇じゃないか」という意見も出たりします。でも例えば、男性の育児休暇取得率が高くない問題と、女性の賃金格差の問題ってかなり相関関係にあるので、「男たるもの一家の大黒柱として、どんなつらいことがあってもとにかく働くべし」「稼がざる者、男にあらず」といった男性側の生きづらさや、男性社会のヒエラルキーも当然、女性の生きづらさとすごくリンクしているもので、共に解決していくべき課題です。

結局は、男性対女性の戦いでも椅子取りゲームでもなく「社会の不具合とこのギャップに対して、社会に属している全員がどう向き合っていくか」ということを前提に、今回の対談ではスポーツ素人の立場から、スポーツ界でのジェンダーギャップについて向き合いたいと思っています。

「選手」の男女比はほぼ平等。だが、「指導者」「組織の役員」は…

――スポーツ界に話を戻すと、どういったジェンダーギャップの問題を抱えているとお考えですか?

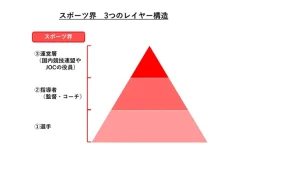

秀一:オリンピックを例に挙げてスポーツ界のジェンダーギャップの構造について整理してみましょう。スポーツ界と一言でいっても、さまざまな立場の人たちで成り立っていて、今回は下図の3つのレイヤーで見ていきたいと思います。

まず「①選手」について、女性アスリートが初めてオリンピックに参加したのは、1900年に第2回パリ大会で22人(2.2%)でした。日本では世界よりも30年近く遅れ、1928年の第9回アムステルダム大会に陸上選手の人見絹枝さんが初めて参加しました。その後、夏季大会では2012年のロンドン大会、冬季大会は2002年のソルトレークシティ大会から全て同じ競技に参加できるようになったという背景があります。

2016年のリオ大会(夏季)と2018年の平昌大会(冬季)で日本も海外も女性の参加率がほぼ50%前後を達成しているので、選手においては現在、ほぼ均等にスポーツに参画する機会が与えられています。

一方、「②指導者」について。IWG(国際女性スポーツワーキンググループ)が2014年の世界女性スポーツ会議でした「ブライトン・プラス・ヘルシンキ宣言」で、スポーツ団体・組織における女性指導者、意思決定権があるポジションの女性の割合を2020年までに40%以上にするという目標が掲げられました。しかし日本選手団の女性コーチの割合は2008年に11.0%、2016年リオ大会でもまだ12.3%しかいないんですよ。オリンピックですら、いまだこういった状態なんです。

――選手(①)はほぼ男女平等に参画できるようになったのに対して、選手を支える指導者(②)の男女比はほとんど改善されていないのですね。続けて「③運営層」について見てみると、JOC(日本オリンピック委員会)が今年6月の役員改選に向けて女性理事の割合を全体の40%以上とする目標を掲げていますが、現時点ではJOCの役員28人のうち女性は6人なので21.4%しか達していません。各競技連盟を見てみると女性役員はわずかに10%台です。

秀一:一方でIOCは2018年に37.5%に上り、男女平等が進んでいるアメリカやオランダのオリンピック委員会では半数を超えています。

このように、3つのレイヤーで見てみると、選手(①)は世界的にほぼ平等になっていて、運営層(③)は欧米では平等が達成されつつあるものの日本は遅れている。指導者(②)に関しては世界的に見ても極端に女性が少ない。オリンピックを基軸に見てみることで、スポーツの世界で起きているジェンダーギャップの状況と、社会全体の構造を比較しやすくなるのではないかと思います。

スポーツ界と一般社会における「相関関係」とは

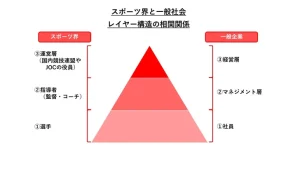

愛沙子:この3つのレイヤーを一般企業に照らし合わせていくと、プレーヤーである選手が社員(①)、指導者が現場のマネジメント層(②)、IOC、JOCないしは各競技連盟の運営層が企業の経営層(③)にあたるということですね。

日本の上場企業の女性役員(③)の割合が2020年で6.2%なんですね。2019年は5.2%なのでこの1年で1%上がってはいるものの、いまだに極めて低いのが現状です。また2020年までに指導的地位(②)における女性の割合を30%にするとした男女共同参画政策の「202030」という目標は、結局未達のままです。

秀一:先ほど話に挙がった、スポーツ界における指導者や運営層の男女比率の現状と似ていますね。

愛沙子:プレーヤー(①)については、企業の組織においては男女共同参画や、男女雇用機会均等法が制定された1985年ぐらいから見ると現場レベルでの女性社員の割合は確かに増えてきています。正規雇用・非正規雇用とか賃金格差という別問題のジェンダーギャップは残っているとはいえ、参画という面で見れば、スポーツ界における選手層の割合とも相関関係にあるなと思っています。

だけど、社会全体でいうと、アジア圏は相対的に男女平等化が遅れていて、その中でも日本は出遅れているという状況です。変化してきている国々は、いつかそのままの流れで変わっていくことを待つのではなく、先に目標を立てて変えていくという意志を持って取り組んできている。一方で日本は能動的に変わろうとしない。その結果が、先日発表されたジェンダーギャップ指数120位なわけです。(2021年3月31日発表された最新順位に更新)

国連総会で女子差別撤廃条約が発効された1981年ぐらいから、各国が上場企業の役員や国会議員の女性比率を伸ばし始めているんですね。現在ではジェンダーギャップ指数のトップに入っている北欧の国でも、当時はまだ国会議員の比率が10%を切っているところもあったんですよ。そう考えると社会の構造は変え得るもので、ドイツの(アンゲラ・)メルケル首相もそうですけど、女性がトップになっても国家の運営に支障をきたさないということが証明され始めています。

秀一:ニュージーランド(のジャシンダ・アーダーン首相)もですね。

愛沙子:そうですね。ジェンダーギャップに対する数値目標を立てると「能力に見合っていない人がそのポジションに就くことで機能が下がるんじゃないか」というような批判がよく挙がります。でも、実際に数値目標を立てて、オリンピック委員会の女性役員比率が過半数を超えたアメリカは、スポーツ産業が後退するどころかものすごく栄えているわけですよね。なので、きちんと数値目標を立てて変化していくことはネガティブなことではないと、スポーツ界の状況を見てみてもそう思います。

指導者、マネジメント層にジェンダーギャップが表れる理由は?

秀一:スポーツ界でも社会でも、プレーヤー(①)の割合は増えたけれど、1つ上のマネジメント層(②)となるとジェンダーギャップが如実に出ている感じがしますね。

その背景として2つ仮説があるのですが、一つはスポーツの場合、指導者の「強化する」とか「勝たせる」という役割が男のものだというような感覚が無自覚にあるのではないかということ。もう一つは、特にアスリートは体が資本だから20~30代がピークだとすると、その時期と結婚や出産といったライフステージが重なってしまう。男性の場合は結婚したり子どもがいても競技を続けて、現役引退後もスポーツ界に残って指導者という道に行きやすいけど、女性はそこで競技から離れざるを得なくなるという現状があって、指導者への道が閉ざされている可能性があるのではないかと考えています。

――内閣府の「男女共同参画白書 平成30年版」によると、スポーツにおける女性の指導者が少ない理由として、子育てなどとの両立が困難であることや、指導する環境や機会が十分でないこと、それから男女での待遇差というのも女性指導者がなかなか増えにくい原因とされているようです。

愛沙子:一般企業とスポーツ界って、全然世界が違うようで、本当に相関関係にありますね。

政治に例えると分かりやすいですけど、政治家になりやすい職業というのがあるわけですよ。記者や地域の首長、弁護士など士業の人たちが、国会議員になる前段階として多い。そう考えると、そもそもその職業にまずジェンダーギャップがある。

なぜかというと、例えば子どもに「市長さんの絵を描いてください」と言ったら、だいたい高齢の男性の絵を描くと思うんですよね。そういう無意識のジェンダーバイアスの積み重ねによって、職業での男女比の差が生まれていると考えられます。ジェンダートラッキングというんですが、そういった教育上で生まれるバイアスにも自覚的でいることが大事だと思っています。そこには教育上の問題もあるなと思っていて。

例えば、現場のマネジメント層(②)は現状では年齢も性別も偏りが多く、ジェンダーバイアスを持った状態のまま働いていることもあると思うんです。そうすると、その下にいるプレーヤー層(①)の女性比率は女性の就業率の上昇から見ても年々上がっている現状の中で、人事評価や昇進などさまざまなシーンで無意識のバイアスにさらされる女性社員が増えてしまう。

なので、企業でもハラスメント講習などを導入しているところも多いと思いますし、面白いなと思ったのは、メルカリがマネジメント層(②)に対して自身の無意識バイアスを洗い出すことを目的にしたアンコンシャスバイアス研修を導入しているそうです。企業のマネジメント層(②)はみんなの将来やキャリアポストをつくっていく立場なので、プレーヤー層(①)以上にジェンダーバイアスに自覚的であらねばならないという考え方からだそうです。

秀一:素晴らしいですね。

スポーツ界でも一般企業でも、中間層の意識変革がマスト

愛沙子:ジェンダーに限らず、例えば年齢に対してだったり、誰もが無意識バイアスを持っているものなので、そこに気付くことがすごく大事だと思います。そこに気付いてもらうためには倫理教育がものすごく大事なので、予算を下ろしてもらうためにはスポーツ界でも企業でも経営層・運営層(③)の意識改革がそもそも一番必要ではあるんですけど。ただ実は多くのプレーヤー層(①)に対して直接の影響力が一番あるのは現場のマネジメント層(②)なので、そこの教育がすごく大事なのではないかと思います。

秀一:スポーツ界では各競技団体が指導者(②)に対してスポーツ・インテグリティ(※)を高めていきましょうという啓蒙を始めています。ただそもそもスポーツの場合は選手から指導者になることが多い中で、指導者になる前のコーチを育成する段階で女性の数が圧倒的に少ないと感じます。

(※スポーツが八百長・違法賭博、ガバナンス欠如、暴力、ドーピングなどさまざまな脅威により欠けるところなく、価値ある高潔な状態であること)

運営層(③)に関しては、例えばV・ファーレン長崎(Jリーグ)の髙田春奈さんのように、スポーツ出身ではない人が社長というポジションに就いています。彼女はスポーツ界の“外”を向いて社会とつながっていて、運営層はそういった特性を持った女性が生きるポジションだと思いますし、これからもっと増えていくのかなと感じます。

ところが指導者(②)に関しては、強化という“外”ではなく“内”を向いた仕事になって、女性が活躍するには現状多くの障壁がある。それに加えて、結婚・出産といったライフステージと重なってしまうため、女性の指導者を育成していくことは全世界の課題なんだなと改めて痛感します。

子どもの頃から女性がリーダー経験を積みにくいことも問題

――スポーツ界でも社会でも、現場のマネジメント層(②)に女性が圧倒的に少ないのは、子どもの頃からの環境や教育も背景にあるように感じます。REAL SPORTS編集部の男性メンバーの話なんですが、パートナーが娘さんを女子校に入れたいと言っているそうです。その理由は、共学に通った場合、リーダー役を男子が務め、女子はそのサポート役を務めることが多くなるからと。確かに子どもの頃からこうしたジェンダーバイアスがかかった環境の中で過ごすことで、先天的なリーダーとしての能力差には差がなくても、経験や自信に差がついてしまっていることも考えられます。

愛沙子:確かに能力ももちろん大事なんですけど、それ以上にやっぱり経験が大事だなと思いますね。「自分はそこに挑戦できるんだ」というモチベーションが生まれるための自信というのは、子どもの頃からの経験値とものすごくリンクしてるんだなと改めて思います。やっぱり、小さい頃から場数を踏んでいない、踏ませてもらえなかった女性たちっていうのが原因の一つになっているのだろうと考えると、大人になってから自然発生的に変わっていくのを待っていても、変化のスピード感は現状と変わらない。

じゃあ一度(女性に対してマネジメント層に)なってみなさいと席を与えてみても、周りのバックアップ体制がなかったり、現状のマネジメント層の教育体制が十分でなかったり、あったとしても無意識のバイアスがある状態で行われている。そうした中で、これまでリーダーの経験を積んでこられなかった女性たちに対してどうやって「私にできる仕事なんだ」と思ってもらう環境づくりをするかというところにかかっている。そのためには、さらに上の経営層・運営層(③)の意識改革だったり、トップダウンで女性比率の数値目標を立てていくことが必要なんだなと思います。

秀一:そうですね。

愛沙子:ちょっと余談なんですけど。女性のライフステージの話で、第1子出産前後の継続就業率って、最新の2014年のデータによると正規・非正規合わせて53.1%。つまり半数しか就業を継続できていないんですよね。しかもこれは、一度仕事を辞めて、ブランクができたために元のキャリアに元の条件で戻れない、場合によってはまったく別の仕事を非正規で始めるといったケースも含めた数字です。これって、女性アスリートが出産後に指導者としてスポーツ界に復帰するルートがないこととすごく似ているなと思いました。

秀一:さらにアスリートの場合、プレーヤーとしては、女性の世界の中で全力を尽くして努力して自分が成長していくことで、金メダルを取れるということは平等に道が引かれている。ただ、その過程で男性指導者に「おまえが勝つには俺の言うことに従わないとだめだ」という指導を受け続けることで、バイアスがかかってしまっているのかもしれません。そのため、セカンドキャリアで女性である自分が指導者になるんだという発想が阻害されてしまっているという可能性もあるのではと思います。

<了>

森喜朗会長を袋叩きにし辞任させたところで、日本の性差別は何も解決していない。真に目指すべきは…

日本スポーツ界で顕著な“女性抜擢の遅れ”。「最も適任な人物を採用」した米国、歴史的快挙の背景は?

男女格差は差別か、正当か? 女子サッカー米国代表の訴訟問題が問い掛けるものとは

“女を捨てる”=競技への覚悟? アスリートビューティーアドバイザーが語る美容のメリット

今を生き抜くための秘訣はスポーツにあり? スポーツドクターが明かす“根性論”よりも大切なこと

PROFILE

辻秀一(つじ・しゅういち)

1961年生まれ、東京都出身。スポーツドクター。北海道大学医学部卒後、慶應義塾大学で内科研修を積む。“人生の質(QOL)”のサポートを志し、慶大スポーツ医学研究センターを経て株式会社エミネクロスを設立。応用スポーツ心理学とFlow理論をベースとして講演会や産業医、メンタルトレーニングやスポーツコンセプター、スポーツコンサルタント、執筆やメディア出演など多岐にわたり活動している。アスリートのクライアントは競技を超えて幅広くサポート。スポーツ医学はFemale Athlete Triadとライフスタイルマネジメントを専門とする。志は『スポーツは文化だと言える日本づくり』と『JAPANご機嫌プロジェクト』。2019年に一般社団法人Di-Sports研究所を設立。37万部突破の『スラムダンク勝利学』(集英社インターナショナル)、『PLAY LIFE PLAY SPORTS スポーツが教えてくれる人生という試合の歩み方』(内外出版)をはじめ著書多数。

https://doctor-tsuji.com/

辻愛沙子(つじ・あさこ)

株式会社arca CEO / クリエイティブディレクター。社会派クリエイティブを掲げ、「思想と社会性のある事業作り」と「世界観に拘る作品作り」の2つを軸として広告から商品プロデュースまで領域を問わず手がける越境クリエイター。リアルイベント、商品企画、ブランドプロデュースまで、幅広いジャンルでクリエイティブディレクションを手がける。2019年春、女性のエンパワーメントやヘルスケアをテーマとした「Ladyknows」プロジェクトを発足。2019年秋より報道番組 news zero にて水曜パートナーとしてレギュラー出演し、作り手と発信者の両軸で社会課題へのアプローチに挑戦している。https://arca.tokyo

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

欧米ビッグクラブ組が牽引する、なでしこジャパン。アジアカップで問われる優勝への三つの条件

2026.03.04Opinion -

なぜ張本美和・早田ひなペアは噛み合ったのか? 化学反応起こした「今の2人だけが出せる答え」

2026.03.02Opinion -

日本人のフィジカルは本当に弱いのか? 異端のトレーナー・西本が語る世界との違いと“勝機”

2026.03.02Training -

風間八宏のひざを支え、サンフレッチェを変えたトレーナーとの出会い「身体のことは西本さんに聞けばいい」

2026.03.02Career -

野球界の腰を支える革新的技術がサッカーの常識を変える。インナー型サポーターで「適度な圧迫」の新発想

2026.03.02Technology -

なぜ老舗マスクメーカーはMLB選手に愛される“ベルト”を生み出せた? 選手の声から生まれた新機軸ギアの物語

2026.03.02Business -

「コンパニの12分」が示した、人種差別との向き合い方。ヴィニシウスへの差別問題が突きつけた本質

2026.03.02Opinion -

クロップの強度、スロットの構造。リバプール戦術転換が変えた遠藤航の現在地

2026.02.27Career -

“勉強するラガーマン”文武両道のリアル。日本で戦う外国人選手に学ぶ「競技と学業の両立」

2026.02.26Education -

三笘薫の数字が伸びない理由。ブライトン不振が変えた、勝てないチームで起きるプレーの変化

2026.02.25Opinion -

日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成

2026.02.20Opinion -

フィジカルコーチからJリーガーへ。異色の経歴持つ23歳・岡﨑大志郎が証明する「夢の追い方」

2026.02.20Career

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

欧米ビッグクラブ組が牽引する、なでしこジャパン。アジアカップで問われる優勝への三つの条件

2026.03.04Opinion -

なぜ張本美和・早田ひなペアは噛み合ったのか? 化学反応起こした「今の2人だけが出せる答え」

2026.03.02Opinion -

「コンパニの12分」が示した、人種差別との向き合い方。ヴィニシウスへの差別問題が突きつけた本質

2026.03.02Opinion -

三笘薫の数字が伸びない理由。ブライトン不振が変えた、勝てないチームで起きるプレーの変化

2026.02.25Opinion -

日本サッカーに「U-21リーグ」は必要なのか? 欧州の構造から考える19〜22歳の育成

2026.02.20Opinion -

「W杯のことは考えていない」欧州で戦う日本代表選手が語る“本音”が示す成熟

2026.02.06Opinion -

森保ジャパンが描くワールドカップ優勝への設計図。4×100mリレーと女子チームパシュートに重ねる組織の戦略

2026.02.02Opinion -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏

2026.01.09Opinion -

高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相

2026.01.07Opinion -

アーセナル無敗優勝から21年。アルテタが学ぶべき、最高傑作「インヴィンシブルズ」の精神

2025.12.26Opinion