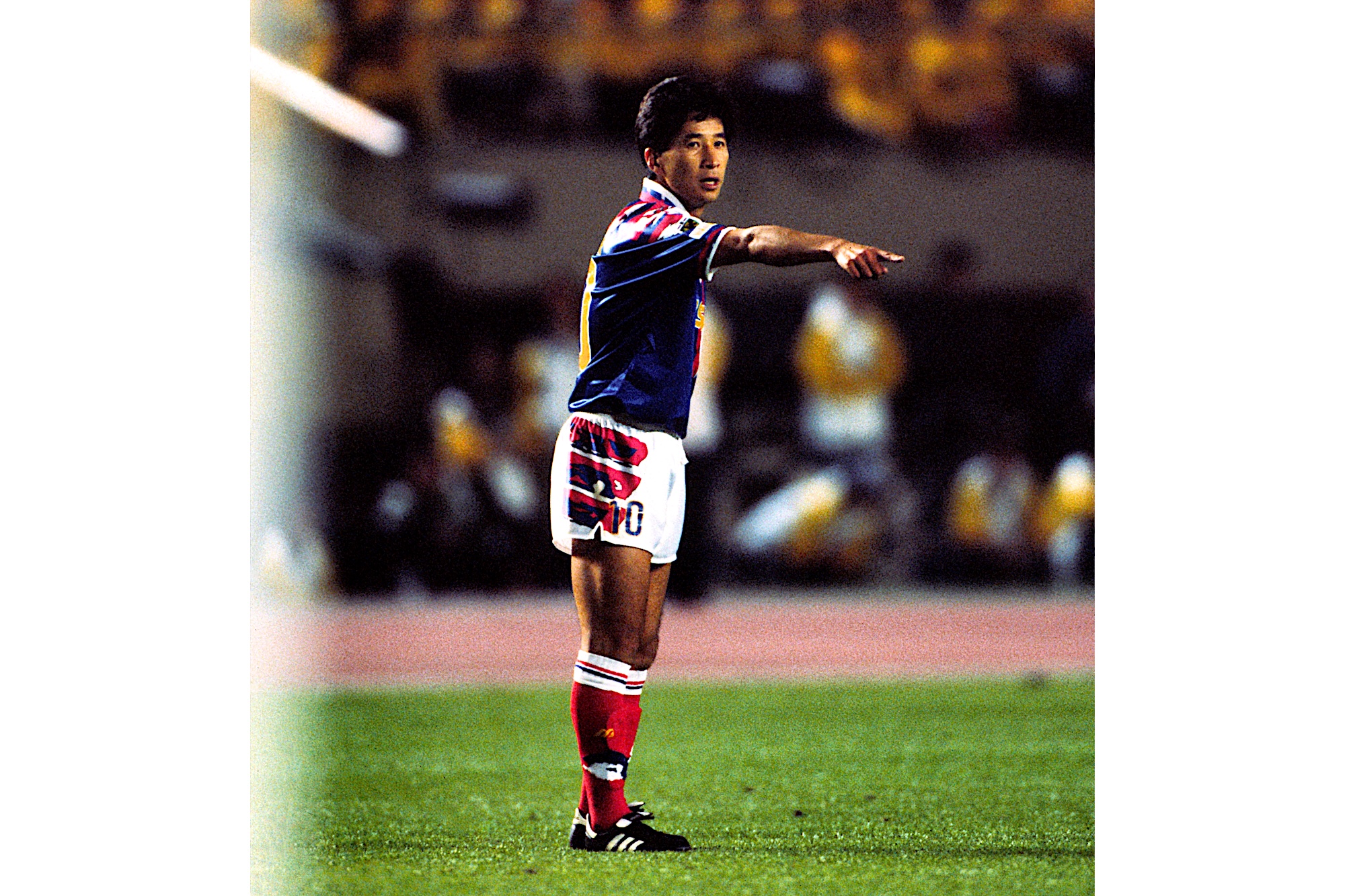

“永遠のサッカー小僧”が見た1993年5月15日――木村和司が明かす「J開幕戦」熱狂の記憶

伝説の背番号10が綴る“永遠のサッカー小僧”の肖像――。本稿では木村和司氏の初自叙伝『木村和司自伝 永遠のサッカー小僧』の抜粋を通して、時代の寵児として日本サッカー史を大きく変えたレジェンドの栄光と苦悩の人生を振り返る。今回は日本初のプロサッカーリーグ「Jリーグ」が誕生した1993年5月15日、国立競技場で行われた歴史的な開幕戦の舞台裏について。

(文=木村和司、写真=岡沢克郎/アフロ)

わしは、もちろんこだわり続けてきた「10番」を託された

1993年5月15日。待ち焦がれた日がやってきた。

横浜マリノス(現・横浜F・マリノス)は港区高輪の国道15号線沿いにあった都イン東京ホテルに前泊した。ヴェルディ川崎(現・東京ヴェルディ)と戦う開幕戦当日の午前中に行われたミーティングで、監督の清水秀彦さんが先発メンバーを読みあげていった。

わしも中盤の一人に晴れて名を連ねた。

前日14日に獅子ヶ谷グラウンドで行われた、最終調整を兼ねた紅白戦でわしはレギュラー組がプレーするチームに入っていた。先発できる、という手応えをつかんでいたが、実際に発表されると、無性にうれしさが込みあげてきた。

当時のJリーグは変動背番号制が採用されていて、先発する11人が「1」から「11」を、リザーブの5人が「12」から「16」までを試合ごとに背負う。先発するわしは、もちろんこだわり続けてきた「10番」を託された。

歴史に残る開幕戦で先発に指名されたのは、キーパーはシゲ(松永成立)、センターバックは井原(正巳)と、国士舘大学中退後に加入して6年目の小泉淳嗣がコンビを組んだ。サイドバックは左に平川弘、右にはJリーグに参加しなかった本田技研から1991年に移籍で加入し、日本代表の常連でもあった勝矢寿延が配置された。

中盤の底に国士舘大学から加入して4年目の野田知が入り、野田の前にわし、タカシ(水沼貴史)、アルゼンチンのロサリオ・セントラルから1993シーズンに加入したダビド・ビスコンティが入る。さらにエバートンがあらゆるエリアに顔を出す形でプレーした。

さらに最前線に入ったのは、同じくアルゼンチンのリーベル・プレートから加入したFWラモン・ディアス。日本で1979年に開催され、日本ユース代表の一員としてタカシたちも出場したFIFAワールドユース選手権で、大会得点王を獲得した左利きのストライカーがJリーグに臨む横浜マリノスの新しい仲間になっていた。

国立競技場のスタンドが満員で埋まる光景は、すでに予測できていた。

インターネットやパソコンどころか、携帯電話すらも普及していなかった時代。全席指定となったチケットは、往復ハガキによる申し込み制で販売された。応募総数は78万6000人。

平均の倍率は約14倍に達し、座席のなかには約260倍にはね上がったプラチナシートもあったと報じられていたのを、わしらもいやが応でも目にした。

メインスタンド下のウォーミングアップエリアで、選手入場へ向けて待機しながら、漏れてくる音と光を介して開幕セレモニーの様子が何となく伝わってきた。そして、Jリーグの初代チェアマンに就任していた川淵三郎さんが開幕を宣言した。

「スポーツを愛する多くのファンのみなさまに支えられまして、Jリーグは今日、ここに大きな夢の実現に向かって、その第一歩を踏み出します」

万感の思いとともに迎えた歴史的キックオフ

ホームのヴェルディ川崎、アウェイの横浜マリノスの選手たちは、もちろんセレモニーどころじゃなかった。

まもなくキックオフされる開幕戦へ向けて集中力を高めたい。それでも、さまざまな感情が次から次へと込みあげてくる。ウォーミングアップエリアで待機していたタカシが、急にロッカールームへ戻っていったのもこのときだった。

聞けばピッチ上でのアップを終えて、ロッカールームへ戻ってきたときに、ヴェルディ川崎の先発メンバーに名を連ねていたキュウちゃん(加藤久)と目が合った。そのときに、こんな言葉をかけられた瞬間に涙がこぼれてきたという。

「いよいよだな」

その後も胸の鼓動が高鳴るたびに、さらに涙があふれてきたタカシは、気持ちを入れ直すためにロッカールームに戻って顔を洗っていた。

タカシだけではない。ヴェルディ川崎のキュウちゃんも、都並敏史も、盟友のラモス瑠偉も、そして1990年に引退し、コーチをへて、1993年からヴェルディ川崎の監督に就任していた松木安太郎さんも、みんな同じ思いだった。

涙こそ流さなかったが、わし自身ももちろん感動で胸を震わせていた。

一日千秋の思いで待ち焦がれてきたプロリーグの舞台に、35歳になる直前で、まさにギリギリのタイミングで間に合った。いまの選手たちを責めるつもりは毛頭ないが、それでも当時のわしらが抱いた気持ちを理解しろといっても、おそらく難しいだろう。

セレモニーが終わり、いよいよ審判団に続いてピッチへ入場した。

黎明期の名物応援グッズで、近隣住民との間で騒音問題を引き起こした影響で、開幕から数カ月後には使用禁止や販売自粛の措置が取られることになるチアホーンの甲高い音色が一気にボルテージを増した。チアホーンのあまりの大音量にかき消されて、実際にピッチ上に立っていた選手たちの間でもなかなか声が通らない。

わし自身も、もちろん生まれて初めて経験する雰囲気だった。日本中が注目していたといっても過言ではない一戦は、場内アナウンスでカウントダウンが連呼されたなかで、ディアスのキックオフとともにスタートした。

試合開始から1分とたたないうちに、わしは相手陣内の右タッチライン際で、ボールをもったラモスとマッチアップしている。キックオフ前にラモスと特別な言葉はかわしていない。それでも、開幕戦にかける思いは同じだった。

同点に導いたヒラメキ。意表を突くショートコーナーに…

試合はヴェルディ川崎が前半19分にマイヤーのJリーグ第1号ゴールでリードしたまま折り返した。

そして、後半開始早々の3分。横浜マリノスが左コーナーキックを獲得した。後半開始とともに武田修宏に代わって出場していた北澤豪とわしが激しく争い、北澤の足にあたったボールがゴールラインを割った直後だった。

その場に倒されたわしはゆっくりと起き上がり、ボールを抱えながら、右手を痛めたと言わんばかりにブラブラと振った。相手ゴールに背を向けた体勢だったわしの耳に、コーナーキックに対するポジショニングを徹底するヴェルディ川崎の選手たちの声が響いてきた。わしの右足から放たれるキックの精度の高さを、よほど警戒していたのだろう。

このとき、わしの耳にも味方の声が響いてきていた。

後方にフリーでポジションを取っていたエバートンが、やたらと「ボールをくれ、ボールをくれ」と言ってくる。それでも、ヴェルディ川崎の選手たちはまったくエバートンを気に留めていなかった。チャンスの匂いを嗅ぎとったわしは、ボールをセットするやいなや、振り向きざまに右足でボールをエバートンに下げた。

意表を突くショートコーナーに、ヴェルディ川崎の選手たちの足が止まった。エバートンはトラップから、余裕をもって左角あたりからペナルティーエリア内へ侵入し、右足からカーブの軌道を描かせた技ありのシュートを放った。

美しい放物線の行き先は、マイヤーの先制ゴールと同じくゴール右隅の一番上。しかし、エバートンの狙いを察知した選手が一人だけいた。がら空きになっていたファーポスト付近へカバーに走ってきたのはラモス。しかし、エバートンのシュートはジャンプしたラモスの頭をかすめてゴールへ吸い込まれていった。

JSL時代とは異なり、Jリーグではアシストは記録としてカウントされなくなっていた。それでも記憶には残る。エバートンへ真っ先に抱きついたわしは、Jリーグでの初アシストを喜ぶとともに、心のなかで何度もこうつぶやいていた。

「さすがはラモスや」

あうんのコンビネーションが生んだ逆転弾

そして、試合に決着をつけたのはディアスの左足だった。

さらに激しい攻防が繰り広げられていた後半14分。自陣の左サイド、ハーフウェイラインからちょっと下がった位置から、井原が対角線方向へロングボールを供給した。

ターゲットは、ジャンプしたわしの頭だった。

マークについた都並はわしが頭を使うとは思わなかったはずだし、ヘディングしたとしてもかぶる、要はボールには触れないと判断したのだろう。わしと競り合うのではなく、ボールが通過してくる状況に備えてちょっとだけ距離を取った。

下がりながらわしが頭で落としたボールに、直前で目と目を合わせていたタカシが、まさにあうんの呼吸で走り込んできた。重心が後ろに下がっていた都並はタカシに反応できない。スピードに乗ったタカシは、最初のタッチでヴェルディ川崎のブラジル人センターバック、ペレイラをも一気にかわして相手ゴールに迫っていった。

開幕戦を前にして、タカシはとにかくゴールを取りたがっていた。後に聞いた話では、ボールにタッチする瞬間にちょっとだけバックスピンをかけたという。もし普通のタッチだったら前へ運んだボールのバウンドが長くなり、スライディングタックルを仕掛けてきたキュウちゃんに阻止されていたかもしれない。

ゴールへの執念が実る形で、タカシはキュウちゃんの眼前で右足からシュートを放った。これはヴェルディ川崎のキーパー、菊池新吉にセーブされてしまったが、こぼれ球がゴールをカバーしようと戻ってきたペレイラに当たった。

次の瞬間、ボールはフリーだったディアスの目の前で弾んだ。

偶然かもしれないが、こうしたポジショニングもストライカーの才能のひとつになる。懸命に体勢を立て直し、ディアスを止めにきたペレイラも間に合わない。左足のワンタッチで放たれたシュートが、無人のゴールにゆっくりと転がっていった。

開幕戦後に盟友ラモスと交わした会話の意味

最終的には28ゴールをあげて、Jリーグの初代得点王になるディアスの来日初ゴールを守り切ったわしらが、Jリーグで初めて勝利をあげたチームになった。

いまでこそリザーブに9人の選手が名を連ね、選手交代もハーフタイムを除いて3回、最大で5人まで認められている。しかし、Jリーグが開幕した1993シーズンは、先述したようにリザーブは5人で、選手交代は2人までだった。新型コロナウイルス禍の前までのように交代枠が最大3人となるのは、1995シーズンからだった。

Jリーグの場合は前後半の90分間で決着がつかなければ、Vゴール方式の延長戦に入り、それでも同点の場合はPK戦が待っている。監督としては延長戦へ突入する可能性も見据えながら、2枠しかない選手交代を含めた采配を振るわなければいけない。

ヴェルディ川崎との開幕戦では、横浜マリノス監督の清水さんは選手交代枠を一度も行わずに90分間を戦い抜いた。前半からテンションの高い攻防を繰り広げていただけに、わしもタカシも疲れていなかったと言えばさすがに嘘になる。

加えて、1993シーズンのJリーグは週に2試合、原則として水曜日と土曜日にリーグ戦が行われていく。年間で1チームあたり36試合を戦う長丁場のリーグ戦は、コンディションの管理を含めて、とてつもなく過酷だと思えてならなかった。

それでも、すべてを待ち望んでいたからだろう。ピッチ上でヒーローインタビューを受けたキャプテンのシゲが、国立競技場を埋め尽くした5万9626人の大観衆を見つめながら発した言葉に、わしらも思わずうなずいた。

「本当にありがたい限りで、これからもずっとこのような光景があると選手たちもいっそう燃える。ずっとこのような状況が続くように、僕たちも頑張っていきたい」

開幕戦が終わった後に、わしはラモスにこう話しかけた。

「どんなに頑張っても、また無理やったな」

JSL時代の1987-1988シーズンから横浜マリノスが継続してきたヴェルディ川崎に対する公式戦の不敗神話は、この時点で13勝4分けとトータルで「17」に伸びていた。これを受けての「無理――」となるが、もちろん冗談であり、わしとラモスの仲だからこそ言えるものだった。

そして、ラモスへ本当に伝えたかったのは次の言葉だった。

「わしら、この舞台に立てて最高だったわ。幸せだよな」

大事な試合で最後に勝敗を分けるのは「気持ち」

新聞などの報道で、開幕戦で34歳のわし、32歳のタカシを先発で起用した理由を、清水さんは「勝敗を分けるのは気持ちだと思っていたので」と語っていた。わしもその通りだと思ったし、実際にわしがエバートンの同点ゴールをアシストし、わしとタカシのコンビネーションがディアスの逆転ゴールに結びついた。

NHK総合テレビで生中継された開幕戦の視聴率はどうだったのか。午後7時から放送されるニュースは動かせない、という理由でキックオフそのものが同7時半とされた一戦は、一夜明けて平均視聴率が32・4%に達したと発表された。

自宅で録画してあった開幕戦を、その後もよく見返した。わしを含めて、両チームの選手が本当によく走っている。それでいて、試合もほとんど止まらない。いまのようにトラッキングデータが計測され、試合後に選手個々の総走行距離とスプリント回数が発表されていたら、いったいどのような数字が弾き出されていたのだろうかと思えてしまうほどだ。

さらにタカシは、開幕戦を振り返るたびにいまもこう語っている。

「あれだけスライディングするカズシさんを初めて見ました」

言われてみれば、わしは90分間を通して、ラモスらに何度もスライディングタックルを仕掛けている。清水さんが言及したように、最後に勝敗を分けるのは気持ちだとあらためて感じさせる一戦であり、いま現在のサッカーにも通じるものだとわしは思っている。

(本記事は東洋館出版社刊の書籍『木村和司自伝 永遠のサッカー小僧』から一部転載)

※次回連載は9月12日(金)掲載予定

【連載第1回】「我がままに生きろ」恩師の言葉が築いた、“永遠のサッカー小僧”木村和司のサッカー哲学

【連載第2回】読売・ラモス瑠偉のラブコールを断った意外な理由。木村和司が“プロの夢”を捨て“王道”選んだ決意

【連載第3回】「カズシは鳥じゃ」木村和司が振り返る、1983年の革新と歓喜。日産自動車初タイトルの舞台裏

<了>

「不世出のストライカー」釜本邦茂さんを偲んで。記者が今に語り継ぐ“決定力の原点”

知られざる「1993年、Jリーグ開幕」の真実。カズがあの日から伝え続けるメッセージ

「すべては鹿島のために」ジーコが語る成功のための哲学と、66歳で下した決断

[PROFILE]

木村和司(きむら・かずし)

1958年7月19日生まれ、広島県出身。地元・大河小学校で小学4年生のときにサッカーと出会う。広島県立広島工業高等学校から明治大学を経て、1981年に日産自動車サッカー部(現・横浜F・マリノス)に加入。1986年には日本人初のプロサッカー選手(スペシャル・ライセンス・プレーヤー)として契約を結ぶ。クラブでは日本サッカーリーグ優勝2回、天皇杯優勝6回など、黄金期を支える中心選手として活躍した。日本代表としては、大学時代から選出され、特に1985年のワールドカップ・メキシコ大会最終予選・韓国戦でのフリーキックによるゴールは、今なお語り継がれている。また、国際Aマッチ6試合連続得点という日本代表記録も保持する。日本初のプロサッカーリーグが1993 年に開幕するが、翌1994 年シーズンをもって現役を引退。プロサッカー黎明期を支えた象徴的存在だった。引退後は指導者としても活躍し、2001 年にフットサル日本代表の監督を務め、2010 年から2011 年には横浜F・マリノスの監督に就任。そのほかにも、サッカー解説者やサッカースクールの運営など、多方面で活動を続けた。2020 年には日本サッカー殿堂入りを果たし、その功績が称えられている。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career -

名門クラブの「セカンドチーム」という幻想。欧州サッカー、成功の登竜門ではない“U23の壁”の現実

2026.01.09Career -

「半年で成長し、1年半後に昇格を」大黒将志がJ3奈良クラブで挑む“急がば回れ”の監督元年

2026.01.09Career -

“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏

2026.01.09Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

女子ジャンプ界の新エースを支える「心の整え方」。丸山希が描くミラノ・コルティナ五輪「金」への道

2026.01.20Career -

丸山希、ミラノ五輪に向けた現在地。スキージャンプW杯開幕3連勝を支えた“足裏”と助走の変化

2026.01.19Career -

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career -

名門クラブの「セカンドチーム」という幻想。欧州サッカー、成功の登竜門ではない“U23の壁”の現実

2026.01.09Career -

「半年で成長し、1年半後に昇格を」大黒将志がJ3奈良クラブで挑む“急がば回れ”の監督元年

2026.01.09Career -

あの日、ハイバリーで見た別格。英紙記者が語る、ティエリ・アンリが「プレミアリーグ史上最高」である理由

2025.12.26Career -

雪上の頂点からバンクの挑戦者へ。五輪メダリスト・原大智が直面した「競輪で通じなかったもの」

2025.12.25Career -

なぜ原大智は「合ってない」競輪転向を選んだのか? 五輪メダリストが選んだ“二つの競技人生”

2025.12.24Career