高校野球の旧態依然は本当に“変わっていない”? 強豪校に見える確かな「変化」

近年、記録的な人気を博している甲子園だが、それに比例するかのように数多くの批判も巻き起こっている。選手の酷使や指導者によるパワハラなど、旧態依然とした体質、風習からさまざまな問題があるのは確かだ。

だが、各方面から「変わらない」と批判されている高校野球は、本当に何も変わっていないのだろうか――?

(文=花田雪、写真=Getty Images)

大会を間近に控えた時期の、意外な一コマ

「おまえら、みんなで笑かさんかい!」

6月某日、今春センバツを制した東邦高校野球部の取材に訪れたときの一コマに、軽い衝撃を受けた。

先日行われた愛知大会2回戦でコールド負けを喫し、「春夏連覇」の夢はついえたが、東邦といえばこれまで甲子園に春夏合わせて47回出場、5度の優勝を誇る全国屈指の名門校でもある。

この日の取材はプロ注目のスラッガー・石川昂弥選手と、今年限りでの勇退も噂される森田泰弘監督へのインタビューだったが、最も印象に残ったのはチームに溢れる「明るい雰囲気」だった。取材日はあいにくの雨模様。グラウンドでの練習はできず、室内練習場での軽めのダッシュと打撃練習が主だったが、選手たちの顔は常に笑顔で、大きな笑い声が練習場内に響き渡っていた。

夏の大会を間近に控え、チームとしてはこれから「仕上げ」にかかる時期。ピリピリとしたムードが漂っていてもおかしくない。にもかかわらず、主将・石川を中心に選手たちはとにかく明るく、笑顔のまま練習を続けていた。

7月に入り、全国各地で甲子園を目指した地方大会が開幕している。昨年、記念すべき100回大会を迎えた夏の高校野球。多くの注目が集まり、甲子園球場は連日の満員御礼。その一方で「競技人口の減少」「投手の連投・球数問題」「指導者によるパワハラまがいの指導」など、さまざまな問題を抱えている。

旧態依然とした体制に、メディアやファン、現役のプロ野球選手などが声をあげてもなかなか「変わらない」高校野球――。甲子園が熱狂を呼べば呼ぶほど、比例して負の部分がフォーカスされることも多くなってきたように思う。

現場を取材している身としても当然、そういった部分に触れるケースはある。しかし、「変わらない」と批判され続ける高校野球の中でここ数年、確実な「変化」を感じる瞬間もある。

東邦の名将・森田監督が体現する、変化を恐れない姿勢

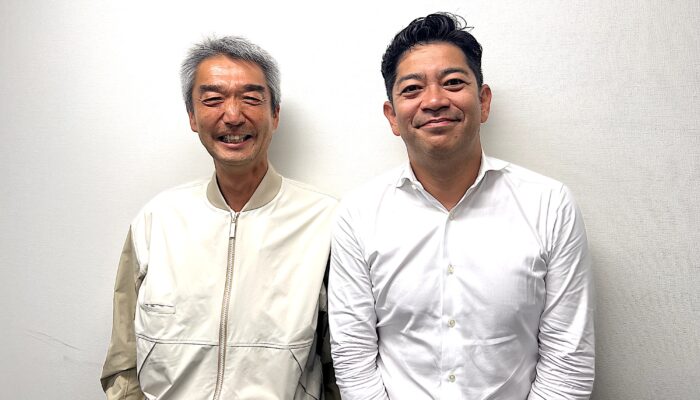

冒頭の東邦での一幕も、それを象徴するものの一つだ。取材後、森田監督と石川選手の2ショット撮影を行った際、カメラマンが2人に向かって「笑顔でお願いします!」と声をかける。すると森田監督が後ろにいた部員たちに向けて「おまえら、みんなで笑かさんかい!」と笑顔で一言。

森田監督は今年で60歳を迎えた。選手たちとは親子どころか孫ほど年が離れている。名門・東邦を率いてこれまでも数々の実績を残してきた名将でもある。高校球児にとって監督とは絶対的な存在。そんな人の言葉に対し、選手たちは臆することなく大きな声をあげ、2人に対して「ほら、もっと笑って!」「笑顔でいきましょう!」と和気あいあいと撮影を盛り上げてくれた。

確かに厳しい練習や上下関係は、今でも高校野球に根強く残っている。しかし、東邦のように練習中も明るい雰囲気で、選手たちが伸び伸びとプレーする高校も近年、確実に増えてきている。

当然ながら、こういった変化にはある種の拒否反応も生まれる。伝統校でもある東邦であればなおさらだ。森田監督にそのことを聞くと、こんな言葉が返ってきた。

「伝統は大切です。今春のセンバツ優勝も、これまでいろいろなものを積み重ねてきたOBたちの力。ただ、そこで変化を恐れていては絶対に前には進めません。良いものは残す、悪いものは断ち切る。それだけなんです。選手たちにも常に『おまえらが大切だと思ったことは後輩にも伝えてやれ。でも、残したくないと思うものはおまえらの代でやめておけ』と伝えています」

森田監督は簡単そうに語るが、これを体現することは実は相当難しい。指導者が変化を恐れぬ姿勢を示し、それを選手たちが実現する。その好循環がなければ改革は行われない。

もちろん、変化を恐れずに改革を断行する高校は東邦だけではない。菊池雄星、大谷翔平という2人のメジャーリーガーを輩出した花巻東では今年から野球部の坊主頭を「廃止」。さすがに長髪の選手はいないが、坊主ではないいわゆるスポーツ刈りの選手たちの姿は世間からも好意的に捉えられている。

東海大菅生・若林監督が語る、球数問題に対する意識変化の背景

球数問題についても、現場レベルで確実に意識の改革は進んでいる。西東京の強豪・東海大菅生はここ数年、コンスタントに好投手を複数名擁して好成績を残してきた。その背景には選手たちの負担軽減はもちろん、高校野球そのものの変化がある。同校の若林弘泰監督はこう語る。

「もちろん一番良い投手、エースがしっかりと投げてくれればそれに越したことはありません。ただ、特に東京の場合は夏を例に挙げれば都大会で6~8試合、甲子園で5~6試合戦わないと日本一にはなれない。そう考えると、どうしても投手は複数いないと厳しい」

投手の負担は大前提として、単純に「1人の投手に依存して勝つ」ことが不可能に近くなっているのだ。事実、昨夏の甲子園では県大会1回戦からエースの吉田輝星がたった1人で投げ続けてきた金足農は、決勝戦で後にプロ入りする投手を3人も擁した大阪桐蔭を相手に敗れている。

もちろん、全国すべての高校が「日本一」を目指しているわけではない。「甲子園出場」を目標とする高校もあれば「一つでも多く勝つ」ことを目指す高校もある。昨夏の金足農も、そもそもが秋田県勢として103年ぶりの決勝進出。準優勝という結果に対して賛辞されこそすれ「優勝できなかった」という否定的な意見は皆無だったといっていい。

ただ、目標設定は違えど、すべての高校が「負けてもいい」という思いで試合に臨んでいるかといえばそうではない。現代の高校野球では「目の前の一試合を勝つ」ことを目指すうえでもやはり、複数の投手がいた方が有利なのは間違いない。

ドラフト1位候補の奥川恭伸、星稜が春の県大会で温存したわけ

最速163kmを誇り、今夏の注目度ナンバーワンの佐々木朗希擁する大船渡もまた「エース依存」から脱却することを明確に打ち出している高校の一つだ。7月16日に初戦となる2回戦に登場した同校はエース佐々木を先発させたが、2回を投げて10点リードした時点でお役御免。大量リードではあったが、明らかに今後を見据えての投手交代だった。

実力的には佐々木と双璧と呼ばれ、今秋ドラフトでの1位指名が有力視される奥川恭伸をエースに据えて夏を戦う星稜もそうだ。センバツ終了後、肩の違和感を訴えた奥川を春の県大会は温存。本人は「ほかの学校だったら投げているレベルの違和感だと思います。でも、『少しでもおかしいと思ったら言ってくれ』と言われているので、春は休ませてもらいました」と語る。

投手の肩肘は極端な話、病院の診断を受けても分からない部分があるデリケートな問題だ。そうなるとあとは本人の自己判断に委ねられるが、高校生が「違和感がある」「少し痛みを感じる」と指導者に告げるのは勇気がいる。そこで「話しやすい環境」を用意するのはほかならぬ指導者だ。

同校監督の林和成監督は「奥川は自分で『もう無理です』としっかり言ってくれる。私たち指導者からも『何かあればすぐに言うように』と常に伝えています。もちろん、試合状況次第で『もう1イニングいってくれ』というケースもありますが、基本的には無事に上の世界(プロ)に送り届けてあげなければいけない。そこは意識しています」と語る。

星稜は東邦と同様に「勝つこと」を宿命づけられた名門校だ。勝利至上主義を貫くのであれば、基本的には奥川をフル回転させる方が確かに確率は上がるかもしれない。ただし、選手の将来、さらには「甲子園優勝」までの長い道のりを考えたとき、エース一人に依存することは得策ではないと考えている。

奥川恭伸が発した、高校野球一番の醍醐味とは?

もちろん、球数制限には「人数の足りない公立校に不利になる」「有望な選手を集められる私立の強豪校だけが勝ち上がることになる」といった批判も多い。

ただ、夏前に奥川投手から直接聞いたこの一言に、筆者自身もハッとさせられた。

「仲間を信頼することが、高校野球の一番の醍醐味だと思っているので」

その通りである。一人のエースと心中して、「おまえに託した!」というのも確かに高校野球の魅力の一つだろう。しかしそれ以上に「仲間を信頼して、みんなで勝ち上がる」という姿は見る者の心を打つはずだ。

ドラマがなくなる、感動がなくなる――。そういった批判的な意見を持つ人には、ぜひ奥川投手の言葉を伝えたい。

「変わらない」と言われ続ける高校野球。

確かに、まだまだ問題は山積みだ。投手の酷使も、指導者のパワハラも、色濃く残っている。

ただその中で、確実に「変わろう」とする指導者、選手、高校が存在することにも、しっかりと目を向けてほしい。

<了>

第1回 高校野球は誰のもの?“大人の都合”が遠ざける本質的改革

第2回「甲子園」はもうやめよう。高校野球のブラック化を食い止める方法

第3回 鈴木長官も提言! 日本の高校球児に「甲子園」以外の選択肢を

第4回 高校野球は“休めない日本人”の象徴? 非科学的な「休むことへの強迫観念」

第5回 いつまで高校球児に美談を求めるのか? 甲子園“秋”開催を推奨するこれだけの理由

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education -

なぜアメリカでは「稼げるスポーツ人材」が輩出され続けるのか? UCLA発・スポーツで人生を拓く“文武融合”の極意

2025.06.17Education -

部活の「地域展開」の行方はどうなる? やりがい抱く教員から見た“未来の部活動”の在り方

2025.03.21Education -

高卒後2年でマンチェスター・シティへ。逆境は常に「今」。藤野あおばを支える思考力と言葉の力

2024.12.27Education -

女子サッカー育成年代の“基準”上げた20歳・藤野あおばの原点。心・技・体育んだ家族のサポート

2024.12.27Education -

「誰もが被害者にも加害者にもなる」ビジャレアル・佐伯夕利子氏に聞く、ハラスメント予防策

2024.12.20Education -

ハラスメントはなぜ起きる? 欧州で「罰ゲーム」はNG? 日本のスポーツ界が抱えるリスク要因とは

2024.12.19Education -

スポーツ界のハラスメント根絶へ! 各界の頭脳がアドバイザーに集結し、「検定」実施の真意とは

2024.12.18Education -

10代で結婚が唯一の幸せ? インド最貧州のサッカー少女ギタが、日本人指導者と出会い見る夢

2024.08.19Education -

レスリング女王・須﨑優衣「一番へのこだわり」と勝負強さの原点。家族とともに乗り越えた“最大の逆境”と五輪連覇への道

2024.08.06Education -

須﨑優衣、レスリング世界女王の強さを築いた家族との原体験。「子供達との時間を一番大事にした」父の記憶

2024.08.06Education