VAR導入でJリーグはどう変わる? 原案者が語る「将来副審が消えても、変わらぬ本質」

今季、Jリーグにビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)が導入される。それによって今後サッカーはどう変化するのか? VAR導入のメリット・デメリットはファン・サポーターに正しく伝わっているのか? 自身はVARよりも追加副審(AAR)制度を推す清水英斗氏が、国際サッカー評議会(IFAB)のテクニカルダイレクターを務めるデービッド・エラリー氏にVARへの疑問をぶつけた。

(インタビュー・構成=清水英斗、撮影=浦正弘)

IFABは助産婦さん。実際に子どもを作ったわけではない

――欧州ではすでにビデオ・アシスタント・レフェリー(VAR)が導入されていますが、そうした流れはリーグ側の要望で行われているのか、あるいはIFAB(国際サッカー評議会)が中心になって普及に努めたのか。どちらでしょうか?

デービッド・エラリー(以下エラリー):主審の判定についてリプレイを使ってヘルプを得てやるべきかどうか、これまで議論されてきました。中には、なぜサッカーだけが判定においてリプレイを使わないのか、と言う人もいましたし、審判の誤審によって優勝や降格、昇格が左右されるのはおかしいのではないか、と言う人たちもいました。もう一つの理由としては、何かが起こった場合、スタジアムで観客はリプレイを見られますよね。監督たちもテクニカルエリアでリプレイを見られるのに、なぜ審判たちだけが見られないのか、という指摘もありました。

一方で、それらに対する反論としては、今までリプレイを使わないでサッカーは成功してきたのに、なぜ、いまさら導入するのかという指摘がありました。リプレイを判定に入れてしまうと、流れが止まり、アメリカンフットボールのようになってしまうという意見もありました。他にはスポーツとして、テニスとフットボールは違うということ。テニスはリプレイで事実だけを見て判定しますが、サッカーはそれ以外の判定が入ってくるので違う競技だ、という意見もありました。

2016年にIFABでは、リプレイを使うかどうか、イエスかノーを決める議論を始めましょうという話し合いがあったんです。20年くらい、ずっと議論を続けてもいいと。その結果は試してからじゃないとわからないので、実験をしてみようということになりました。VARを使う実験をしようと。多くの人間は絶対に失敗すると思っていたのですが、そのときプロトコルを担当したのが私でした。2016年8月、最初にアメリカでVARを試しましたが、結果として、それから2年とかからず、FIFAワールドカップで採用されました。現在は約100カ国で実際にVARを使用しているか、あるいは使用を検討している状況です。

IFABは、VARを使えるようにする機関としての役割を果たしましたが、使うかどうかはフットボール自体が決めた、ということになります。たとえとしては、IFABは助産婦さんのような存在で、VARが生まれるのを手助けする役割だったということです。われわれが実際に子どもを作ったわけではありません。

――VAR導入のメリットとデメリットを教えてください。

エラリー:メリットはフットボールがよりフェアになったこと。試合の結果が間違って与えられることになったり、間違って認められたゴールが決まることはなくなりました。選手たちはカメラに撮られていることを十分に認識していますし、レッドカードの数も減るなど、彼らの振る舞いも改善し、結果として、フットボール自体のイメージも向上しました。

デメリットとしては、主審がリプレイを見ている際の時間的な遅延です。あとは、時に判定が科学的になりすぎるきらいがあることも指摘されています。例えば、つま先がラインを踏んでいるといった細かすぎる視点で見すぎているなどと。

一般的にはフットボールの中で多少の遅延があっても、小さな犠牲を払ってでも、大きな公正さを求めたいということがあります。八百長まではいかないまでも、本当は手に当たっていないのに当たったと主張し、それによって判定が変わってしまうといった試合を操作することがなくなっていきます。

最後にこれはデメリットですが、VARは導入にお金がかかることです。これはFIFA(国際サッカー連盟)とも相談しながら、資金が潤沢にある国や大会だけではなく、数多く使えるようにしていきたいと考えています。

審判がゴールを認めたとき、2回喜ぶチャンスが訪れる

――エラリーさんがおっしゃったことは、VARの理念である「最小限の干渉、最大限の利益」に集約されると思います。100%の精度を達成するのが目的ではありませんが、一方でファン・サポーターは、VARを誤審がなくなる万能なツールとして考えがちです。このようなギャップをどう埋めていくか、お聞かせください。

エラリー:一つには、この問題はJリーグとメディアに大きな役割があると考えます。VARは何に使えて、何に使えないのかを、一般の方にきちんと理解してもらう。啓発をするということです。

さらに、皆さんの理解を深めてもらうべきことは、なぜVARが限られた範囲でしか使えないのかについても伝えてもらわねばなりません。イエローカードが対象になっていないと、不満を漏らす人もいます。他にはVARがあまりにも試合に干渉しすぎていると言う方も。あとはレビューの最中の遅延が気に入らないという人もいます。そういった方々には、リプレイを確認するのが5秒で終わるのは難しいこと、複雑な場面でリプレイを確認するとより遅延が起きることを理解をしてもらわないといけません。

もう一つは多くの判定が明確ではない、ということも頭に入れてもらいたいと思います。フットボールの魅力は、試合が終わった後、あの試合のペナルティが正しく与えられたかとか、監督の戦略が正しかったかとか、ビール片手に飲みながら話す、ということでもあるんです。

――今、時間の遅延について挙げていただいたのですが、それが意味するものは、私は感情の消失だと思います。つまり、ボールがラインを割ってもゴールを喜ぶことができず、みんなが静かに待ち、その後のキックオフの笛と同時に喜ぶ。(VAR導入済みの)欧州はだんだんそうなっています。そうしたことがサッカーの爆発的な感情を害する不安はありませんか?

エラリー:回答は2つあります。VARが導入される前は、喜ぶのは1回だけでした。VARがあれば2回喜ぶことができます。得点が入ったときと審判がゴールを認めたときの2回。VARでは、喜びの感情は2倍になります(笑)。

2つ目の答えは真面目なものですが、試合に存在すべきではないゴールで負けてしまう怒りの感情より、一度遅延して喜びの感情を少し失ってしまうほうが、私はいいと思います。

――なるほど。

エラリー:最終的にはフットボールにとって、VARの利益がより大きいものなのか、より小さいものなのかを決めなければいけません。ですから、結果がよりフェアになっていくのは大きな利点だと思います。もちろん、小さな変化はあります。例えば感情的にすぐに喜べない場面があるという恐れはあると思います。しかしながら、これは試合の勝利が何か間違った判定で盗まれてしまって、1年後までずっと話していくよりも良いのではないでしょうか。小さな犠牲にしかならないと私は思います。

UEFAチャンピオンズリーグでのレビューは5試合に1回の割合

――もう一つお聞きしたいのは、VARによる干渉の部分について、どこまでを最小限とするかです。個人的には、もっと最小限でもいいのではないかと思います。例えば、オンフィールドレビューを廃止し、VARチェックも10秒で判断できなければ、明らかな事象ではないとして主審のジャッジを尊重する。その場合、VARの利益は減るかもしれませんが、干渉も減ります。そういう方向に今後IFABのほうで舵を切っていく可能性はありますか?

エラリー:たくさんの質問が交じっていますね(笑)。まず、すべての状況が単純にわかるものではありません。VARチェックの時間を10秒とおっしゃいましたが、例えば20秒かかるので、レビューをやらないとすれば、それでフェアになるのかということです。また、場合によっては2つ以上の事象を確認しなければならないこともあります。FUJI XEROX SUPER CUP2020での一つの事象ですが、攻撃が始まったところでハンドがあったかが一つ、そして一連の流れでオフサイドがありました。それぞれが10秒ずつかかると、もう20秒になります。

そして何よりもコーチ、選手たちというのは、ピッチにいる主審に判定をしてもらいたい、と願っています。観客や関係者の目になかなか触れない、車の中にいるVARに決めてもらいたいと思っているわけではないと。

3つ目のポイントは、最小限の干渉で最大限の利益ということですが、VARを使った大会におけるレビューの数は、3試合に1度しかないんですね。仮にレビューの時間が1分30秒かかったとしましょう。それが3試合に1度ですね。つまり4時間半の試合の中でレビューにかかった時間は90秒にしかなりません。コーナーキック、ゴールキックに関しては1試合に約5分費やされています。フリーキックにも1試合に5分程使われます。VARで使われた時間は1%以下なんですね。この時間はもちろん、取り戻すことができます。

――AFC U-23選手権など、私が最近見ている大会では3試合に1度という感覚ではありませんが、VARを運用する側の慣れの問題ですか? 慣れれば、そういう数字に落ち着くと考えられますか?

エラリー:私は1000試合を見た上で、3試合に一度という話をしているので、申し訳ないのですが、精度の問題になると思います。

――年間のリーグ戦と、短期トーナメントで同じ回数になるのか、という疑問もあります。

エラリー:2018 FIFAワールドカップ・ロシア大会の話をしましょう。64試合のうち、20回しかレビューはありませんでした。そうしたら計算できますよね?

――20回はオンフィールドレビューですか?

エラリー:オンフィールドレビューと、VARオンリーレビューを含めてです。UEFAチャンピオンズリーグではレビューは5試合に1回の割合でした。

レビューを見たときに憶えておいてほしいのは、レビューがある試合を見ると、レビューがなかった試合を忘れてしまうということです。2月7日の試合では、レビューがありませんでした。そのことを忘れてしまうんですね(注:FUJI XEROX SUPER CUP 2020で行われたレビューは0回。前半22分、36分の場面では、VARチェックが行われ、2分強が消費されたが、どちらの場面も主審の判定通りで、レビューの行程には進まなかった)。

「あなたが明確にVARを好きではない、というのはわかりました」

――もう一つ、私が感じているのはフリーキック等で使われる時間と、VARで使われる時間は同じなのかということです。VARで消費される時間は、そこで感情が途切れ、試合から浮いた時間に感じられます。

エラリー:あなたが明確にVARを好きではない、というのはわかりました(笑)。私はVARのセールスマンではありません、ということは申し上げておきます。JリーグがVARを使用したいと判断したんです。現在、世界の中でVARを使用している、あるいは使用を検討している国は約100カ国あります。2部リーグも同じくらいの数があります。ですから、この取材を受けている中で、こういった国々がたくさんあるにもかかわらず、「Jリーグがなぜ使わないんですか?」と質問をするほうが、もっと興味深いと私は思うんです。

――Jリーグが今までVARを使わなかったことのほうが不思議ですか?

エラリー:VARを好きではない人がいるからですよね。もちろん、新しいものが出てくると、最初の1年は問題だらけです。携帯電話の例を出すと、最初は問題がたくさんありました。ですが、2年目、3年目になると、その問題が解消され、格段に使いやすくなります。日本やJリーグが賢いと思ったのは、すぐにVARに飛びつかず、最初の期間は他の国にやらせて、そこで早期に出てくる問題を取り除いた後、2年かけて準備とトレーニングをきちんと行い、導入を決めたということです。私はJリーグのVARは成功するのではないかと思っています。

――なるほど。

エラリー:昨年、Jリーグの試合でボールがゴールラインを割りました。それにもかかわらず、GKがボールを捕ってフィールドに投げ出し、結果ゴールが認められないまま試合が続いたことがありました。大きな問題になりましたよね。それはリーグにとって良いことなのか、という疑問になると思うんですね。

イギリスにはこういうことわざがあります。「たまごを割らないとオムレツは作れない」。

VARの使用については、フットボールに対するネガティブな影響はあると思います。それが故に私たちのほうでVARの哲学として、「最小限の干渉で最大限の利益」というものを持っているのです。

――わかります。たしかに私はVARが好きではありません。しかし一方で、導入しないという選択肢はすでにない、とも感じています。本来なら第三者が下した判定でそのまま進めていくことが主観的なスポーツであるサッカーの理想だと思うのですが、ただ、理想と現実は違います。個人的な好みではありませんが、すでにVARは使わなければ納得が得られないものであり、導入しなければならないと私は認識しています。

エラリー:そうなんですか?

――はい。一応確認として。

エラリー:ここで重要なポイントですが、VARは絶対に使わなければならないものではない、ということ。オプションである、ということをわかってほしいです。

――その意味では、私は追加副審(AAR)の制度に賛成する立場です。オプションであることは理解しつつも、一方でVARを取り巻く時代の流れはあまりに強く、実際には不可逆的ではないかと感じることはあります。その点はどうお考えですか?

エラリー:もちろん、AARを入れたいのであれば、VARの代わりにやってみていただき、一般の人たちがどう感じるかを見てもいいと、私は思います。必ずしもVARではなく、AARを入れてやってみるのも私はありだと思います。

消えるのは副審。主審は消えない。

――少し話を変えて、VAR後に行われてきたルール変更についてお聞きします。ハンドやアドバンテージに関する基準など、主観的なジャッジを明確化するルール変更が、最近は多いと思いますが、この流れは今後も続くのでしょうか?

エラリー:少なくなると思います。競技規則について、変更の革命はすでに終わりました。過去4年で210個くらいあったのですが、近年は小さな変更が10個ある程度になっています。

――なぜこの質問をしたかというと、特にハンドの基準変更を見たとき、人間が使いづらく、ロボットに理解しやすいルールに変わったと感じたからです。いずれ主審はピッチから消えるのではないか、ということを私は危惧しました。

エラリー:それはありません。消えるのは副審です。主審は消えません。副審が消えるかもしれない理由はインプレーかどうか、あるいはオフサイドの位置などは事実に基づくものなので、これはテクノロジーが取って代わる可能性はあるからです。ただ、フットボールにおける判定の多くはオピニオン、意見であり、これは事実に関するものではないので、主審は残ります。消えるとしたら、副審なのではないかと思います。

――なるほど。VARは今後も技術的に、もしくは運用的に進化していきますか?

エラリー:はい。

――どのように?

エラリー:5年前はVARを使うなんて、誰も思っていなかったわけです。われわれがやらなくてはいけないのは、試合を向上させるためにテクノロジーを使うことであり、試合を殺すためにテクノロジーを活用するべきではないと思っています。

IFABにとってすごく重要なことは、トップレベルのピッチで選手たちがやっているものが、子どもたちがやっているものと同じようにならなければいけない、ということです。ですから、子どもたちがテレビを見て、自分たちがやっているサッカーと本質的に同じものをプレーしているとわかれば、自分たちも将来(クリスティアーノ・)ロナウドや(リオネル・)メッシになれると、夢を持てるということだと思います。

――それは私も気になる部分です。同じと考えられるかどうか。では最後の質問です。JリーグはVARの運用について、主審がオンフィールドレビューで確認する映像を、スタジアムのビジョンで流すことを決定しました。この件はどうお考えですか? 理想的なことですか?

エラリー:リプレイを共有することの結果は、それぞれの国によって変わると思うんですね。国によっては、大きな問題を引き起こす可能性もあります。ただ、日本に関しては観客、監督、選手のマナーがとても良いので、そのリスクは小さいと思います。

<了>

JリーグはVAR導入を見送るべき! 先にやるべきステップを間違うと大きな歪みになる

J1で最も成功しているのはどのクラブ? 26項目から算出した格付けランキング!

「あれは何をチェックしてるの?」VARに宿題を突き付けたゼロックス2分20秒の中断

この記事をシェア

KEYWORD

#INTERVIEWRANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion -

世界王者スペインに突きつけられた現実。熱狂のアウェーで浮き彫りになったなでしこジャパンの現在地

2025.07.01Opinion -

なぜ札幌大学は“卓球エリートが目指す場所”になったのか? 名門復活に導いた文武両道の「大学卓球の理想形」

2025.07.01Education -

長友佑都はなぜベンチ外でも必要とされるのか? 「ピッチの外には何も落ちていない」森保ジャパン支える38歳の現在地

2025.06.28Career -

“高齢県ワースト5”から未来をつくる。「O-60 モンテディオやまびこ」が仕掛ける高齢者活躍の最前線

2025.06.27Business -

「シャレン!アウォーズ」3年連続受賞。モンテディオ山形が展開する、高齢化社会への新提案

2025.06.25Business -

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

2025.06.20Opinion -

スポーツが「課外活動」の日本、「教育の一環」のアメリカ。NCAA名門大学でヘッドマネージャーを務めた日本人の特別な体験

2025.06.19Education

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

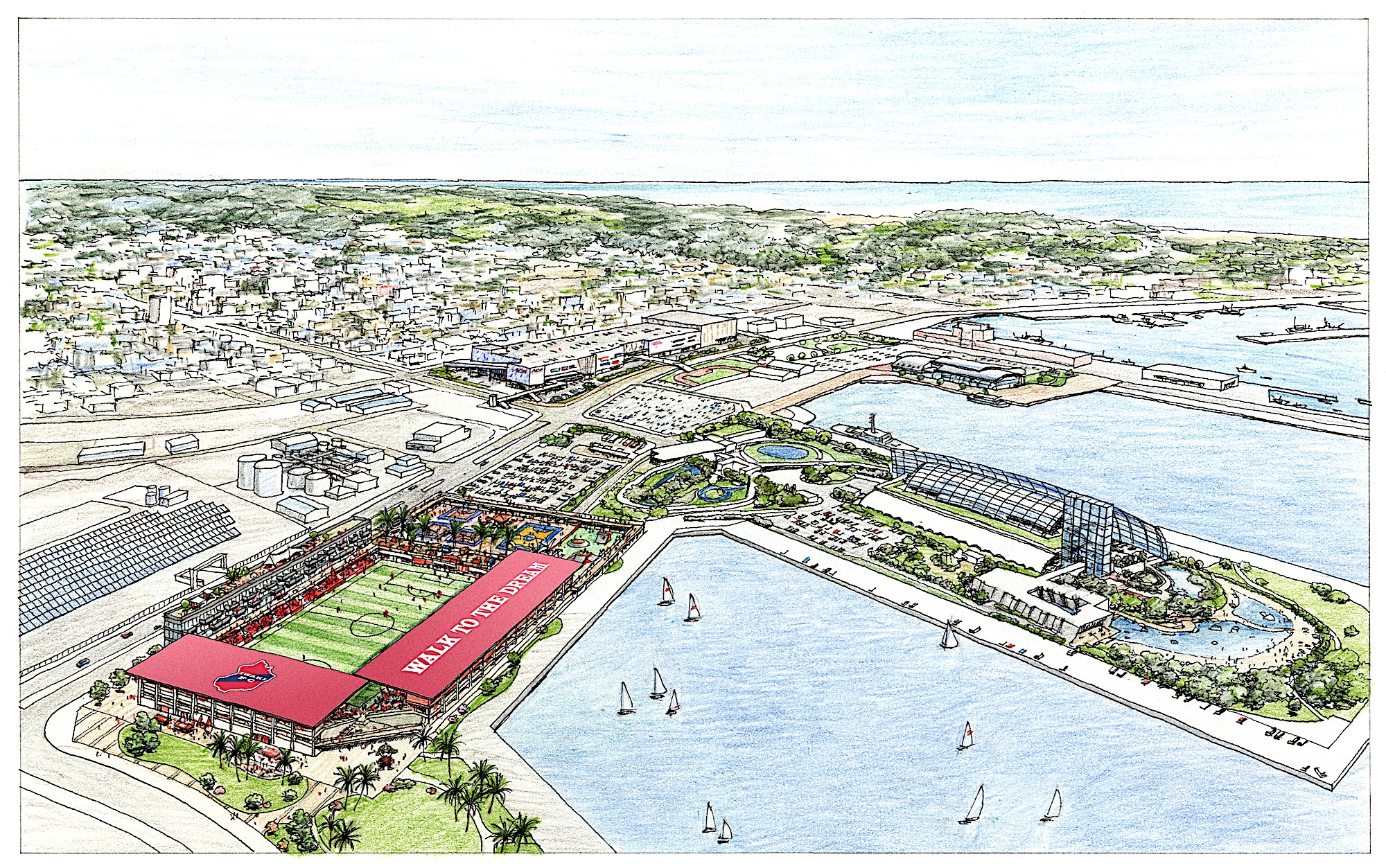

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

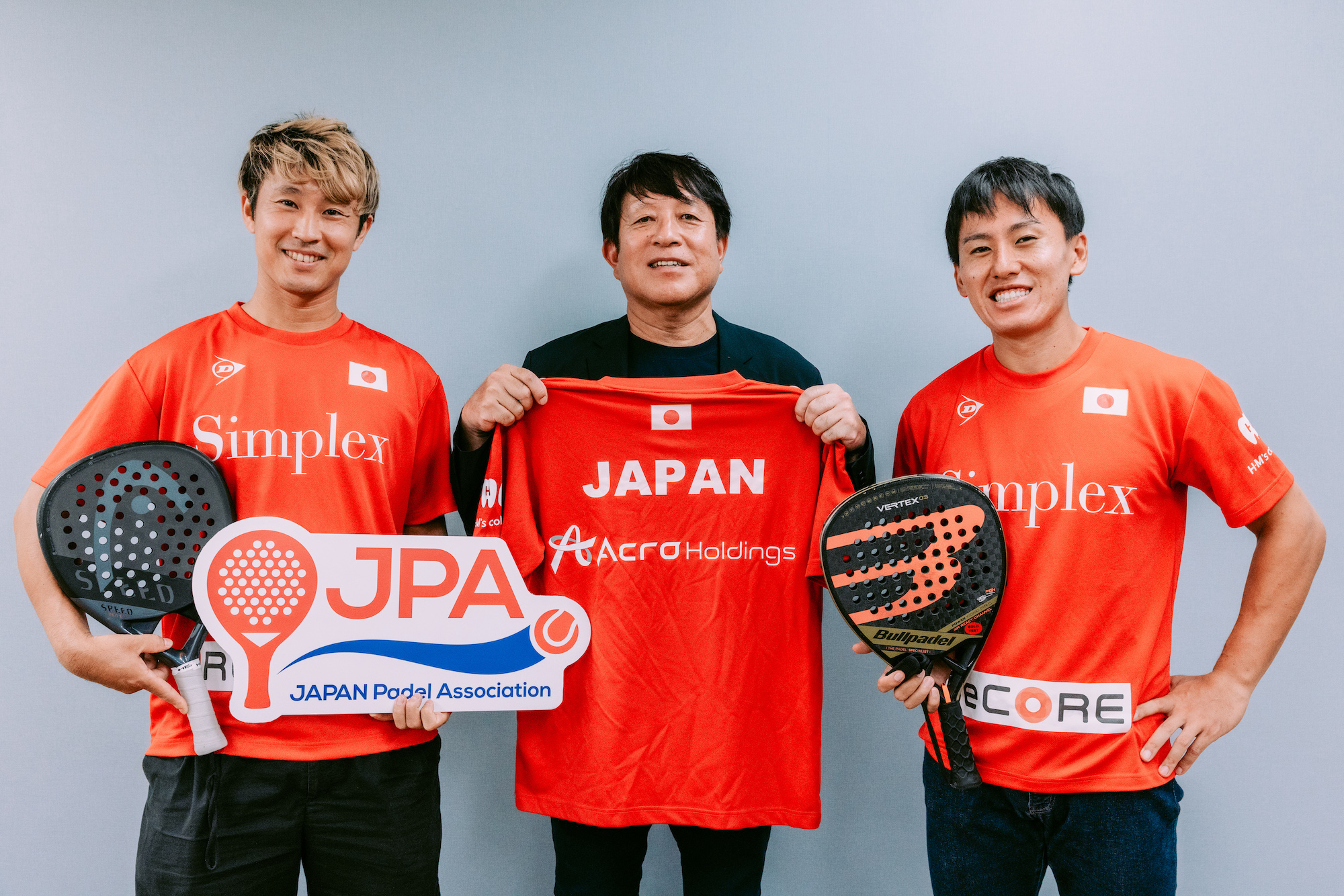

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology -

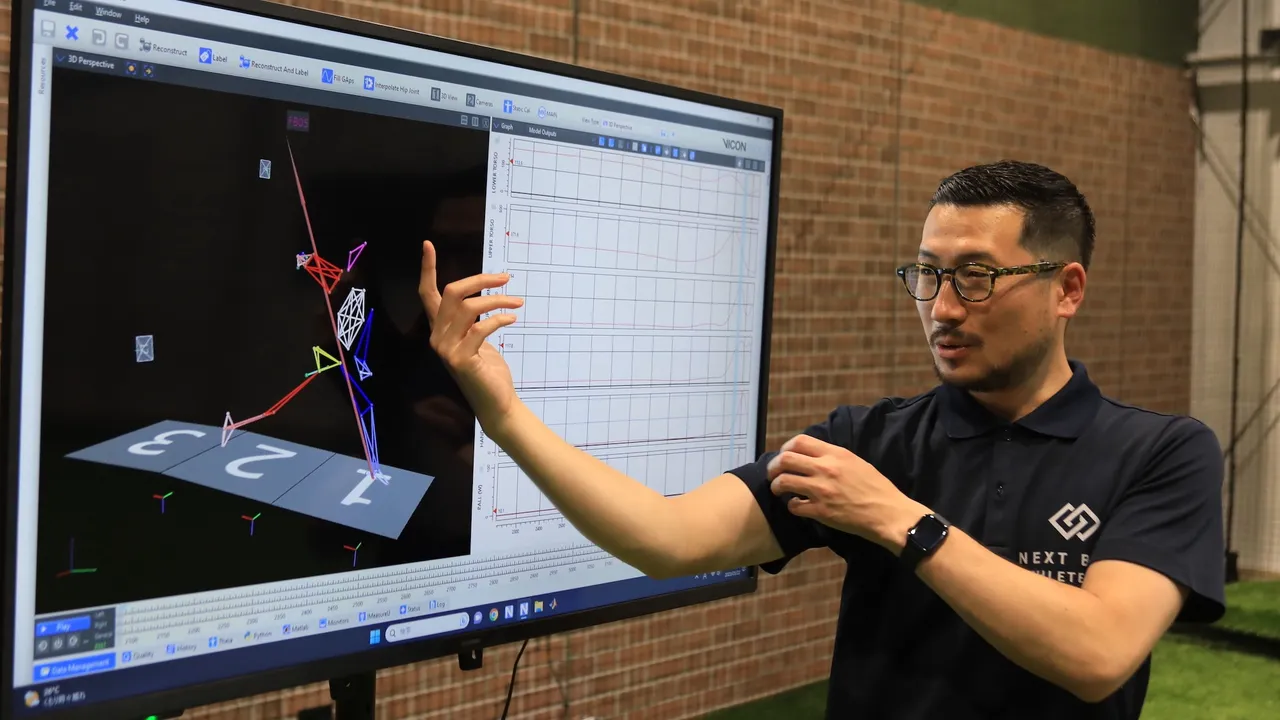

スマホでピッチングが向上する時代が到来。スポーツ×IT×科学でスター選手は生まれるのか?

2023.06.09Technology -

「一人一人に合ったトレーニングをテーラーメード型で処方」アスリートをサポートするIT×スポーツ最前線

2023.06.06Technology