創造性の豊かな選手とそうでない選手の決定的な違いとは? 日本で遅れる“創造力”の育成

「なんて創造性のあるプレーだ」「あの選手には創造性がある」。これらはサッカーを見る際に当たり前のように使われるフレーズだ。「創造性」と聞くと“天才的なひらめき”をイメージしがちだが、実はこの能力は伸ばすことができるという研究結果があることをご存じだろうか? 日本ではいまだにはっきりと定義がされていない一方で、世界はすでに「創造性」を伸ばす研究と最新トレーニングが着々と進んでいる――。

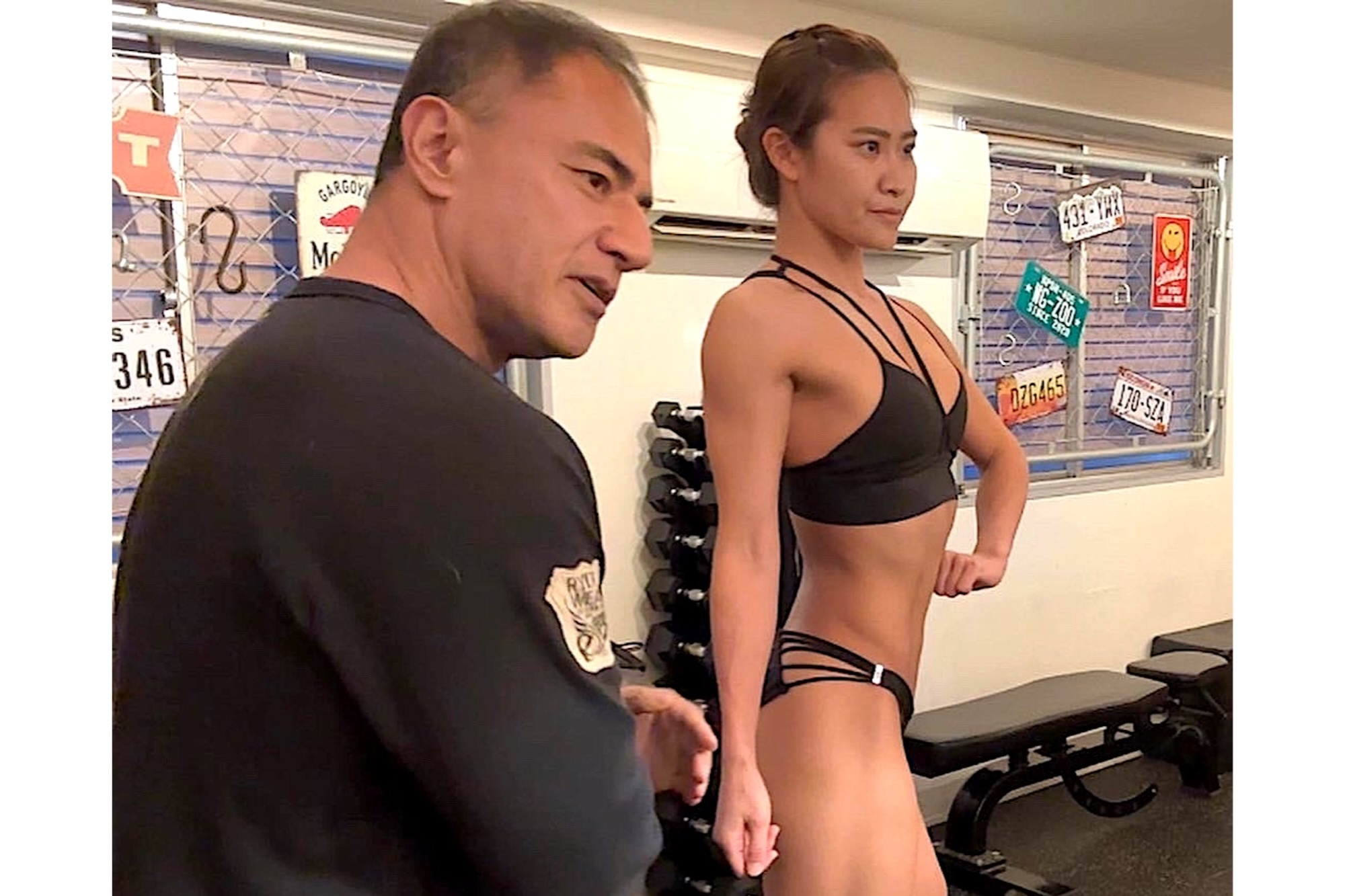

(取材・文=土佐堅志、写真=Soccerbot 360/Umbrella Software、高橋楓姫/ASHARIMA、マリエ・ヘルマン/Barbara Glasser)

科学的に立証されている、「創造性」に欠かすことのできないある能力

サッカー日本代表が初めてFIFAワールドカップ本大会に出場したのは、今から23年前の1998年フランス大会。それ以来、世界の大舞台での上位進出が日本サッカー界の目標となり、体格面で劣る日本人はアイデアとそれを具現化する技術で勝負すべきという考えのもと、「クリエイティブな選手の育成」の重要性が指導現場では大きなテーマとなっている。その一方で、日本ではいまだに創造性の定義とそれを伸ばすための方法論も確立されていない。そもそもクリエティビティ(創造性)とはどういう能力なのか。

「独創的かつ状況に照らし合わせて適切な解決策を生み出せる力」

スポーツ科学の分野では、「創造性」とはこのように定義されている。プレーそのものが相手選手も含めて周囲の人間にとって予想外のものであるということの他に、状況を正しく分析した上で自分の取るべき行動を的確に選択できているかも重要であり、直感的なひらめき、天賦の才のような響きがある創造性には実際のところ、論理的思考に基づく正確な状況判断ができる力も欠かせない要素として含まれているのだ。

五感から得られた情報をもとにして状況を判断し、解決策を選んで実行する。「認知機能」と呼ばれるその能力と創造性に深いつながりがあることは、既に科学的に立証されている。ケルン体育大学のダニエル・メメット教授は、サッカーのシュートチャンスの場面が映った静止画を見せて、「この状況から得点を決めるための解決策を考えてください」という指示を被験者に与え、測定機器で彼らの脳内の活動の様子を観察した。

創造性の豊かな選手とそうでない選手の決定的な違い

その結果、主に論理的思考をつかさどる左側頭葉を使って課題解決を試みていることは全ての被験者に共通していたが、事前に実施した創造性を調べるためのテストで高得点を取った人ほど左側頭葉の活動量が少なく、より効率的に素早く解決策を出せていることが分かった。また、メメット教授は別の実験で同じ課題を出した際に被験者の眼球の動きを特殊な装置で測定し、事前のテストで創造性が高いと判定された被験者ほど凝視した静止画中の選手の人数が他の被験者よりも多く、かつ1回ごとの凝視に要する時間は際立って短かった。

サッカーで創造性が求められる場面になると、人は視覚から得た情報を、論理的思考を担う左脳の機能を主に使って分析し、解決策を見いだした後で体の各部位に動作の命令を発している。それら一連の工程を踏んでいるのは創造性の豊かな選手も同じだが、彼らとそれ以外の人たちとの決定的な違いは、集めることのできる情報の量とそれらを処理するスピードにある。

他の人が見ていない、もしくは気付いていないところも見た上で素早く判断しているから、周りからすると彼らのプレーは「そんなことは予想もしていなかった」と思うような独創的なものに見えてしまう。優れた認知機能こそ、クリエイティブな選手の創造力の源ということだ。

認知機能を改善する最新テクノロジーを駆使したトレーニング

創造性と認知機能が深く関係しているのであれば、認知機能を改善することによって創造力の促進も図れるという考えも成り立つが、認知機能を改善させることは果たして可能なのだろうか?

答えはイエスであり、さらにいえばサッカー日本代表MF南野拓実が在籍していたレッドブル・ザルツブルク(オーストリア)や昨季のUEFAチャンピオンズリーグでベスト4進出を果たしたRBライプツィヒ(ドイツ)では、最新のテクノロジーを駆使したトレーニングマシン「SoccerBot360」によって桁違いの認知機能改善トレーニングが行われている。

SoccerBot360は直径10メートル、面積約80平方メートルの円筒状の巨大なトレーニング施設で、映像用のプロジェクターによって全方位360度覆われている内部でさまざまなトレーニングを行い、認知機能の改善を図っていく。

SoccerBot360は認知機能を鍛えるだけのトレーニングではない

フィットネスやテクニックに関するトレーニングは出尽くしたといわれていたサッカー界で未開の分野として残っていた「認知機能トレーニング」に着目したアンブレラソフトウェアが2014年に開発し、同じく認知機能トレーニングに可能性を感じていたライプツィヒの戦術アドバイザー(当時)のヘルムート・グロース氏の目に留まったことで2017年1月にライプツィヒ、翌年2月には同じくレッドブルグループの一員でライプツィヒの姉妹クラブにあたるザルツブルクに導入された。SoccerBot360のスポーツ部門統括責任者のマリエ・ヘルマン氏によると、現在はライプツィヒやザルツブルクでは通常の練習メニューの一環として取り入れられている。

「ライプツィヒでは、週2回、4人から8人程度の少人数で1時間程度SoccerBot360を使ったトレーニングを実施しています。目的に応じてさまざまなトレーニングが用意されていますが、全てボールを使ったトレーニングなので、認知機能だけでなくボールを扱う技術も同時に鍛えることができるのが他の認知機能トレーニングにはないSoccerBot360の強みです。

セッション中の選手とボールの動きは専用のトラッキングシステムによって追跡され、パスの精度やスピード、選手の反応速度などの全てのデータはセッション終了後にすぐ確認できるようになっています。また、3Dで実際の試合の状況を再現した映像をプロジェクターに映すこともできるので、戦術練習や過去の試合の振り返りも可能です」

ライプツィヒ在籍経験のある日本人選手が感じたトレーニング成果

また、JFAアカデミー福島出身で、2019-20シーズンにライプツィヒの女子チームに在籍していた髙橋楓姫もSoccerBot360でのトレーニングを経験した選手の一人だ。髙橋は当時のトレーニングについて以下のように振り返ってくれた。

「マシンの中心に立って、たくさん表示されている封鎖されたゴールの中に空いているゴールがあるのを見つけて、その空いているゴール目がけてボールを蹴るというトレーニングや、横棒が一度にたくさん表示されて、その中からなるべく長い横棒を狙ってボールを蹴るというトレーニングもありました。

1回ごとのセッションは1分程度ですが、常に首を振って周りを見て判断することが求められるので、終わった後は普通のサッカーの練習よりも頭が疲れるという感覚がありました。でも、このトレーニングをやるようになってから、試合中により遠くを見れるようになりました」

ヘルマン氏によれば、ライプツィヒやザルツブルクだけでなくイングランドの複数の強豪クラブもSoccerBot360に興味を持ち、既に導入に向けた話し合いが行われているという。

世界のトップレベルでは莫大(ばくだい)な資金を投じて創造性のカギとなる認知機能を鍛える試みが現在進行形で行われている――。

<了>

コンディションの「見える化」で選手の未来は変わる? IT活用がスポーツ界にもたらすものとは

[アスリート収入ランキング2018]トップは驚愕の319億円! 日本人は2人がランクイン!

「流行りや話題性に流されない」國學院久我山が取り組む「戦略的フィジカルトレ」とは?

武井壮が明かす「特性を伸ばす」トレーニング理論 日本人選手の持つ「伸びしろ」とは?

フットサルがサッカーの育成に有効な3つの理由 イタリア代表監督が語る「意外な価値」とは?

PROFILE

マリエ・ヘルマン

1992年生まれ、ドイツ・ライプツィヒ出身。ライプツィヒ大学卒業後、アンブレラソフトウェアに入社。現在は同社のSoccerBot360スポーツ部門統括責任者を務める傍ら、ドイツ女子2部のRBライプツィヒに所属し現役選手として活躍中。

髙橋楓姫(たかはし・ふうこ)

1998年生まれ、大阪府出身。中学から高校までの6年間をJFAアカデミー福島で過ごし、高校卒業後に渡独。2017年3月から2019年6月までドイツ女子1部のMSVデュイスブルクに所属し、2019年7月から2020年6月までドイツ女子2部のRBライプツィヒでプレーした。現在はなでしこリーグ1部ASハリマアルビオンに所属。

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

即席なでしこジャパンの選手層強化に収穫はあったのか? E-1選手権で見せた「勇敢なテスト」

2025.07.18Opinion -

なぜ湘南ベルマーレは失速したのか? 開幕5戦無敗から残留争いへ。“らしさ”取り戻す鍵は「日常」にある

2025.07.18Opinion -

ダブルス復活の早田ひな・伊藤美誠ペア。卓球“2人の女王”が見せた手応えと現在地

2025.07.16Career -

ラグビー伝統国撃破のエディー・ジャパン、再始動の現在地。“成功体験”がもたらす「化学反応」の兆し

2025.07.16Opinion -

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

コツは「缶を潰して、鉄板アチッ」稀代の陸上コーチ横田真人が伝える“速く走る方法”と“走る楽しさ”

2025.05.23Training -

「週4でお酒を飲んでます」ボディメイクのプロ・鳥巣愛佳が明かす“我慢しない”減量メソッド

2025.04.21Training -

減量中も1日2500キロカロリー!? ボディメイクトレーナー・鳥巣愛佳が実践する“食べて痩せる”ダイエット法

2025.04.18Training -

痩せるために有酸素運動は非効率? 元競技エアロビック日本代表・鳥巣愛佳が語る逆転の体づくり

2025.04.16Training -

躍進する東京ヴェルディユース「5年計画」と「プロになる条件」。11年ぶりプレミア復帰の背景

2025.04.04Training -

育成年代で飛び級したら神童というわけではない。ドイツサッカー界の専門家が語る「飛び級のメリットとデメリット」

2025.04.04Training -

専門家が語る「サッカーZ世代の育成方法」。育成の雄フライブルクが実践する若い世代への独自のアプローチ

2025.04.02Training -

海外で活躍する日本代表選手の食事事情。堂安律が専任シェフを雇う理由。長谷部誠が心掛けた「バランス力」とは?

2025.03.31Training -

「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果

2025.03.28Training -

Jクラブ最注目・筑波大を進化させる中西メソッドとは? 言語化、自動化、再現性…日本サッカーを強くするキーワード

2025.03.03Training