卓球王国・中国勢に大逆転劇! 張本智和が見せた意外な技術。ロングサーブのリスクと攻撃性

2022年7月に行われたWTTチャンピオンズ・ブダペスト、男子シングルス。日本の張本智和が、実に1年4カ月ぶりとなる、久々の国際大会での優勝を飾った。決勝戦では中国の林高遠を相手に「奇跡」ともいえる大逆転劇を演じた張本。インタビューでは「神様が味方してくれた」という言葉が飛び出した。しかし、試合の終盤。見ていた者の多くが「奇跡が起きそう」と感じたのではないか。その伏線となったのはある一つの技術だった。

(文=本島修司、写真=Getty Images)

ある一つの技術。「ブダペストの奇跡」はこうして起きた

WTTチャンピオンズ・ブダペスト、男子シングルス決勝戦。この試合は、立ち上がりから林高遠の「一発で打ち抜きに来るバックドライブ」が目立つ形で始まった。左利きから放たれ、台の角へ刺さるように入る角度のあるバックドライブに、序盤から張本智和は苦戦することになる。

1セット目。張本は持ち前のフォアドライブで積極的に攻めることができたが、林はブロックをミドル寄りに集めながら試合の主導権を握り、圧倒。その流れのまま突入した2セット目も、バックの打ち合いで林高遠の精度が高く、取られてしまう。

3セット目になると、フォア前を鋭くフリックする張本得意のプレーが徐々に発揮された。林のバックドライブにも、少しずつタイミングが合ってくる。流れをつかみ、ゲームポイントを張本が取り、張本陣営がタイムアウトも取る形に。ただし林にとってもここが勝負所なのは同じ。再びしぶといプレーでジュースに持ち込まれ、このゲームも落としてしまう。こうして、少しずつ“負け試合のムード”が漂ってくる。

しかし、ここから張本と林の試合を見ていた多くのファンが、張本から頻繁に放たれる一つの技術に、大逆転の予感を感じ始める。張本がこの試合の打開策として使ったものは、「ロングサーブ」だった。

「緊張」と「リスク」との戦い。ロングサーブの2つのリスク

一般の卓球の試合においても、例えば「右利き対右利き」の場合、セット間に「相手のフォアへ意表を突くロングサーブを出そう」という指示や打ち合わせをすることがある。しかし、ロングサーブとは本来“1球目から攻撃的に仕掛ける”ためのプレー。

ロングサーブは、主に2つのリスクを伴う。

1つ目のリスクは、失敗するリスクだ。速いサーブは、サーブミスをする確率が高くなる。選手一人一人によって得意・不得意に差があるとはいえ、やはりサーブは「スピードの遅いサーブ」、シンプルな小さめの下回転サーブ等のほうがミスをしにくい。しかし、ロングサーブは「スピード」をつけなければいけない。自分でトスを上げたボールを強く打たなければいけないからだ。ロングサーブにも、速い斜め下回転、速い縦横回転、ナックル性の回転のないものなどいろいろあるが、攻撃的に出すのであれば「ある程度のスピード」が求められる。もし、高く浮き気味になったり、スピードがないロングサーブになってしまうとどうなるか。その時は2つ目のリスクが襲いかかってくる。

2つ目のリスク。それは、「長いサーブはいきなり強く打たれてしまう」というリスク。卓球は基本的に、台から出ないツーバウンドする短いサーブのほうが「いきなり打たれない」とされている。例えばダブルスでは、「短くツーバウンドする短いサーブ」の練習を繰り返し行う。その上で、思い切ってロングサーブを出せるかどうかという練習の仕方が多い。ロングサーブが台の上でツーバウンドせず、“長いもの”である以上、常にいきなり強打で打たれてしまうリスクはついて回る。

こういったことから、8―8や、9―9などの競り合いでロングサーブを出すことは、誰にとっても緊張するものだ。失敗するのではないか。一発で打たれて終わるのではないか。こういった「緊張」と「リスク」との戦いとなる。

しかし、現代の卓球では、たとえ短いサーブを完璧に出したとしても、チキータで2球目から攻撃されるシーンが当たり前のように増えてきている。チキータは、基本として台上プレーの一環で、短いサーブに対応する技術だ。そういった意味では、ロングサーブには「チキータ封じ」という意味合いもある。ロングサーブで、思い切って相手をフォアへ動かしたり、バック側に食い込ませてチキータしたい相手を詰まらせる効能を持ち合わせているのだ。

タイムアウト明けのここでも…。ブダペストの奇跡、中盤~後半

ブダペストでの張本は、左利きの林に、勝負所でロングサーブを使えた。これが大きかった。

中盤。4セット目、5セット目、6セット目と、張本のチキータが鋭さを増してくる。まず、これにより張本のプレー全体に本来のキレが戻ってくる。そしてそこに、ロングサーブが加わった。

6セット目。一度は5-10と追い込まれ、完全に「負けたか」という場面。しかし、6-10から、張本は縦横回転系の攻撃的なロングサーブを使う。これがサービスエースとして決まる。7―10。林は、ここでタイムアウト。張本にはYGサーブという武器もある。何を出すか迷う場面だ。しかし張本は、タイムアウト明けのここでも再度、縦横回転系の“攻める”ロングサーブを使った。

この時のサーブのフォームは、切る寸前まで下回転系のままだった。出す瞬間にラケットの角度を変えて、縦横回転系の高速ロングサーブにしている。そしてこれも、見事にサービスエースとして決まった。そのまま流れをつかんで6セット目を取り、7セット目の逆転勝利が生まれた。後半、林は常にロングサーブを気にしながらの試合になった。

新しい武器を手にした張本が挑む世界の頂点

試合終盤、林は勝ちを意識したぶん少し弱気になっているようにも感じた。表情や仕草からも、それは感じられた。中国勢の中では、最初からトップに上り詰めたわけではない林だからこそ、勝ちたい気持ちが強かったのだろう。この試合は、どちらの選手も「絶対に勝ちたい」という気持ちが表面化した歴史に残る好カードだったと感じる。

後半に見せた、張本の新しい決め手。それは、猛練習を積み重ねてきたことがひと目でわかるような、キレがあり、スピードがあり、台の一番奥へ鋭く食い込む、“1点も落とせない場面でも躊躇なく出せる”ロングサーブだった。

この逆転劇の持つ意味は、今後に向けて大きなものになりそう。9月に始まる、世界卓球(ITTF世界卓球選手権)。張本智和の世界の頂点取りへの道は、大きく開けたといえそうだ。

<了>

卓球・張本智和は本当に大舞台に弱い? 新星・戸上隼輔が躍進、番狂わせ起こす「2つの恐怖現象」

水谷・丹羽以来の快挙! 全日本2冠王者、20歳・戸上隼輔を覚醒させた“5人”の存在[卓球]

“張本智和の妹”の重圧と期待を乗り越え快挙の4冠…張本美和、予想を上回る成長曲線の秘密

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

即席なでしこジャパンの選手層強化に収穫はあったのか? E-1選手権で見せた「勇敢なテスト」

2025.07.18Opinion -

なぜ湘南ベルマーレは失速したのか? 開幕5戦無敗から残留争いへ。“らしさ”取り戻す鍵は「日常」にある

2025.07.18Opinion -

ダブルス復活の早田ひな・伊藤美誠ペア。卓球“2人の女王”が見せた手応えと現在地

2025.07.16Career -

ラグビー伝統国撃破のエディー・ジャパン、再始動の現在地。“成功体験”がもたらす「化学反応」の兆し

2025.07.16Opinion -

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

2025.07.09Technology -

J1最下位に沈む名門に何が起きた? 横浜F・マリノス守護神が語る「末期的」危機の本質

2025.07.04Opinion -

ガンバ×セレッソ社長対談に見る、大阪ダービーの未来図。「世界に通用するクラブへ」両雄が描く育成、クラブ経営、グローバル戦略

2025.07.04Business -

大阪ダービーは「街を動かす」イベントになれるか? ガンバ・水谷尚人、セレッソ・日置貴之、新社長の本音対談

2025.07.03Business -

異端の“よそ者”社長の哲学。ガンバ大阪・水谷尚人×セレッソ大阪・日置貴之、新社長2人のJクラブ経営観

2025.07.02Business -

「放映権10倍」「高いブランド価値」スペイン女子代表が示す、欧州女子サッカーの熱と成長の本質。日本の現在地は?

2025.07.02Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

「誰もが同じ成長曲線を描けるわけじゃない」U-21欧州選手権が示す“仕上げの育成”期の真実とは?

2025.07.14Training -

なぜイングランドU-23は頂点に立てたのか? U-21欧州選手権に見る現代サッカーの「潮流」と「現在地」

2025.07.14Training -

コツは「缶を潰して、鉄板アチッ」稀代の陸上コーチ横田真人が伝える“速く走る方法”と“走る楽しさ”

2025.05.23Training -

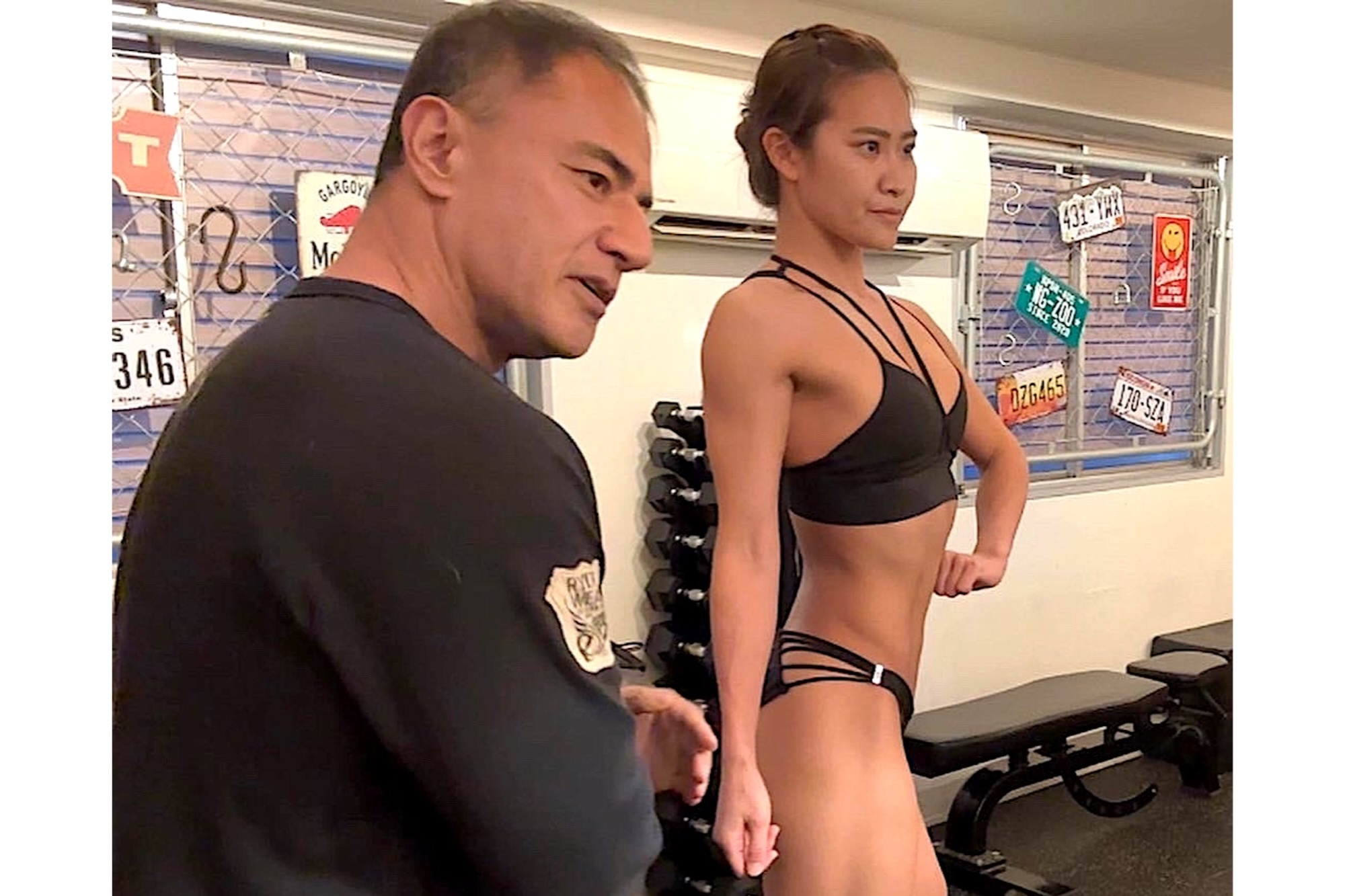

「週4でお酒を飲んでます」ボディメイクのプロ・鳥巣愛佳が明かす“我慢しない”減量メソッド

2025.04.21Training -

減量中も1日2500キロカロリー!? ボディメイクトレーナー・鳥巣愛佳が実践する“食べて痩せる”ダイエット法

2025.04.18Training -

痩せるために有酸素運動は非効率? 元競技エアロビック日本代表・鳥巣愛佳が語る逆転の体づくり

2025.04.16Training -

躍進する東京ヴェルディユース「5年計画」と「プロになる条件」。11年ぶりプレミア復帰の背景

2025.04.04Training -

育成年代で飛び級したら神童というわけではない。ドイツサッカー界の専門家が語る「飛び級のメリットとデメリット」

2025.04.04Training -

専門家が語る「サッカーZ世代の育成方法」。育成の雄フライブルクが実践する若い世代への独自のアプローチ

2025.04.02Training -

海外で活躍する日本代表選手の食事事情。堂安律が専任シェフを雇う理由。長谷部誠が心掛けた「バランス力」とは?

2025.03.31Training -

「ドイツ最高峰の育成クラブ」が評価され続ける3つの理由。フライブルクの時代に即した取り組みの成果

2025.03.28Training -

Jクラブ最注目・筑波大を進化させる中西メソッドとは? 言語化、自動化、再現性…日本サッカーを強くするキーワード

2025.03.03Training