福岡ソフトバンクホークスがNPB初の挑戦。ジュニアチームのデータ計測から見えた日本野球発展のさらなる可能性

近年NPB(日本プロ野球)においてもデータ計測や分析の導入が進んでおり、各球団が最新の計測機器を活用しながら選手のパフォーマンスアップをサポートしている。そんな中、福岡ソフトバンクホークスがNPBで初の取り組みを開始した。その取り組みとは、“小学生世代におけるデータ計測”である。今後さらに成長する子どもたちを対象にした測定は、日本野球の発展にまた新たな可能性をもたらそうとしている。

(文・白石怜平、写真=©SoftBank HAWKS)

成長過程の把握などを目的に測定

昨年12月に開催された「NPB12球団ジュニアトーナメント KONAMI CUP 2024 ~第20回記念大会~」で、15年ぶり2回目の優勝を果たした福岡ソフトバンクホークスジュニア。

その指揮を執った帆足和幸監督が有終の美を飾り退任し、後任にはホークスOBの嘉弥真新也氏が新監督に就任した。

嘉弥真監督は2011年ドラフト5位でホークスへ入団して以降、貴重なリリーフ左腕として12年間在籍しその間幾度となくリーグ優勝・日本一に貢献。

昨季ヤクルトに移籍し、同年引退するまでの13年間で通算472試合に登板した。

新体制のもと連覇を目指すホークスジュニアは、九州を中心とした地域から16人を選抜し、年末の「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2025」へと臨む。

球団もNPB初の取り組みでバックアップを図る。それがジュニアチームへのデータ測定・活用の展開である。

ホークスは12球団でも率先してテクノロジーやデータを活用し、チーム強化へとつなげている歴史がある。

2009年から選手・スタッフ全員へiPhone、iPadを提供し、常にデータを閲覧できる環境を整備。

2010年代からトラッキング、スタッツ等の詳細なデータ活用を行える体制を構築し、2020年には「R&D(Research and Development)部門」を新設するなど、膨大なデータを活かすための組織改革を行っている。

ジュニア世代に向けてデータ測定を実施する意義を嘉弥真監督はこのように語っている。

「一軍のデータ班とも話してたのですが、この世代のデータがないのでチームとして蓄積させたい考えがあります。

ジュニア世代でもデータを通じて傾向がわかっていけば、子どもたちの成長過程も把握しやすくなりますし、『だからあの選手が(ホークスジュニアに)選ばれたのか』といった基準も見えてきます。

プロではしっかりと計測をしていますが、子どもたちに向けてはゼロから溜めていくのでこれから楽しみです」

また、自身が一軍で長くプレーを続けていた経験が活かされようとしている。かつて共に鷹の投手陣を支えた助っ人投手との連携についてもある構想があった。

「実はバンデンハーク(15年〜20年までホークスに在籍)がオランダで少年野球の指導者をやっていて、トラックマンとかRapsodoのデータを持っていると聞いたので、それを共有してもらうことを考えています。

同年代の数値の参考にするのと同時に、日本の子たちが海外とどのくらい違いがあるのかも比較できますので」

小学生の上達のカギは“フィジカル”にある

今回ホークスジュニアチームを目指す小学5・6年生を対象に練習会が初めて設けられ、計測はここで実施された。

“選考会対策講座”と題した本練習会は4月末・5月末の各月1回ずつの全2回行われ、計64人が参加。

身長・体重や30m走や立位体前屈といった基礎体力に加え、野球の技術では最新機器を用いて投球速度や回転数、スイング速度を数値化した。

1回目から2回目の1カ月の間で、数値が球速6km/h増・スイング速度:11km/h増という記録をマークした選手もいるなど、成長を可視化することができた。

この間の成長を促したのが、首脳陣で考案した自主練習用の課題ドリルであった。

各練習会や現在行われている選考会までの成長をサポートするもので、練習会までの“宿題”として自宅で行えるメニューを参加選手に課していた。

嘉弥真監督は、ドリル作成において以下のようなテーマを設定していた。

「長く野球ができるようになってほしいので、ケガをしない体づくりと体力・筋力を強化させたいなと。基本的な体の使い方ができないと、技術面といった次のステップに進めないと考えています。

特に僕がプロで長くできたのは下半身トレーニングを続けたことでした。ですので片足で立ったり踏み出したりする動作や、ランジを組み込んでいます。それもトレーナーと連携して構築しました」

また、嘉弥真監督を支える若林隆信コーチもフィジカルの重要性を説く。

若林コーチはかつて中日ドラゴンズと広島東洋カープでプレーし、投手・野手ともに一軍試合出場の経験がある。2012年よりNPO法人ホークスジュニアアカデミーのコーチに就任し、日々子どもたちの指導にあたっている。

2023年からホークスジュニアチームのコーチも務め、昨季のトーナメント優勝に貢献した。

「ジュニアチームで2年間、コーチをやって強く感じたのがフィジカル面でした。フィジカルが上がると、比例して技術も上がっていくと感じました。

投手に関しては球速も上がること、打撃でもスイングスピードそして打球速度も上がっていきますし、何よりケガの防止にもなります。

今季は嘉弥真監督と三代祥貴コーチが新たに加わったので、その点をしっかり共有してドリル作成においても連携しています」

小学生選手の測定はモチベーション向上へとつながる

プロなど年齢を重ねた選手が数値を測った後に行う一例は、そのデータを踏まえてフォームや体の使い方を改善し、練習や試合で身につけていくことが挙げられる。

しかし、まだ小学生の選手は体の成長は発展途上であり、知識もこれから身につけていく段階である。それでも、この年代の数値を測定することは明確に子どもたちの成長へとつながっていた。

「練習会を行ってみて感じたのは、“数字”の重要性です」とし、小学生の選手が計測することによる成長の要因を述べた。

「数字が出ることで、子どもたちのモチベーションが大きく変わりました。

一度測ると『次はもっと数字を上げるぞ』という強い気持ちになって、『もう一度お願いします!』と、どんどん次のプレーへ挑戦していきました。

なので計測をすることによって、次の目標に向かって頑張っていく向上心や、野球への意識を高めていくことにつながると感じています」

子どもたちがさらに野球を好きになり、先々も続けるためのキーワードが“モチベーション”。今回数字を出したことは、ホークスジュニアを志す選手たちが自ら上達する方向へと導いていった。

「私はスクールでも、子どもたちがいかにやる気を持って練習を続けてもらえるかを大事にしています。

練習会でも感じたのは、モチベーションがある選手はしっかり話を聞いて自ら実践していくので、そういう選手がどんどん伸びていくんだなと。

子どもたちに“興味を持ってもらう”ことが、我々指導者の仕事の一つなんだと改めて気づかせてもらいました」

計測で数字を出すことは、小学生など育成年代にとってはモチベーションを引き出す原動力となるものでもあった。

日本野球が底辺からレベルアップするため、若林コーチが自身の考えを明かしてくれた。

「今後パフォーマンスを向上させることにおいて、数字を出すことは年代問わずスタンダードになっていくと思います。

数字を出した上で、そこにアプローチするドリルや練習メニューを構築していくことが大切だと考えています。また、数字をただ上げるだけではなく、その後は野球のプレーにつなげるための技術が必要になります。

そのための理論を指導者がしっかり理解をして引き出しを増やしていくことで、日本の野球界はさらにレベルアップすると感じています」

データ活用におけるチーム強化をジュニア世代にも展開したホークス。常勝軍団の礎は、ホークスジュニアからさらに強固なものになっていく。

<了>

ダルビッシュ有が明かす教育論「息子がメジャーリーガーになるための教育をしている」

プロ野球「育成選手制度」課題と可能性。ラグビー協会が「強化方針」示す必要性。理想的な選手育成とは?

ダルビッシュ有が考える、日本野球界の問題「時代遅れの人たちを一掃してからじゃないと、絶対に変わらない」

「後々苦労するのは子供たち」。筒香嘉智が問題視する少年野球から高校野球にまで蔓延する“勝利至上主義”という病

大谷翔平が語っていた、自分のたった1つの才能。『スラムダンク』では意外なキャラに共感…その真意は?

この記事をシェア

RANKING

ランキング

LATEST

最新の記事

-

伝説の幕開け。ブッフォンが明かす、17歳でセリエAのゴールを守った“衝撃のデビュー戦”

2026.01.16Career -

史上3人目の世界グランドスラム達成。レスリング元木咲良が見せた“完全制覇”と、その先にある敗北

2026.01.16Career -

狙っていない反り投げが、金メダルを連れてきた。“奇跡の人”元木咲良、七転び八起きのレスリング人生

2026.01.16Career -

代打出場から世界を驚かせた長﨑美柚、再ブレイクの兆し。早田とは違うもう一人のサウスポーの現在地

2026.01.14Career -

「正直であること」を選んだ名門の一年。明治大ラグビー部、7年ぶりの日本一と29年ぶりの完遂

2026.01.13Opinion -

高校サッカー選手権4強校に共通する“選手層”の背景。Jクラブ内定選手がベンチに控える理由

2026.01.09Opinion -

ジャンルイジ・ブッフォンが語る「GKとしての原点」。困難を乗り越える“レジリエンス”の重要性

2026.01.09Career -

名門クラブの「セカンドチーム」という幻想。欧州サッカー、成功の登竜門ではない“U23の壁”の現実

2026.01.09Career -

「半年で成長し、1年半後に昇格を」大黒将志がJ3奈良クラブで挑む“急がば回れ”の監督元年

2026.01.09Career -

“Jなし県”に打たれた終止符。レイラック滋賀を変えた「3年計画」、天国へ届けたJ参入の舞台裏

2026.01.09Opinion -

なぜ部活動では“連帯責任”が蔓延するのか? 高校サッカー強豪校で「構造的いじめ」生んだ歪み

2026.01.07Education -

高校サッカー選手権、仙台育英の出場辞退は本当に妥当だったのか? 「構造的いじめ」を巡る判断と実相

2026.01.07Opinion

RECOMMENDED

おすすめの記事

-

“完成させない”MLSスタジアムが見せる、日本が学ぶべき新たな視点。「都市装置」としての最前線

2025.10.15Technology -

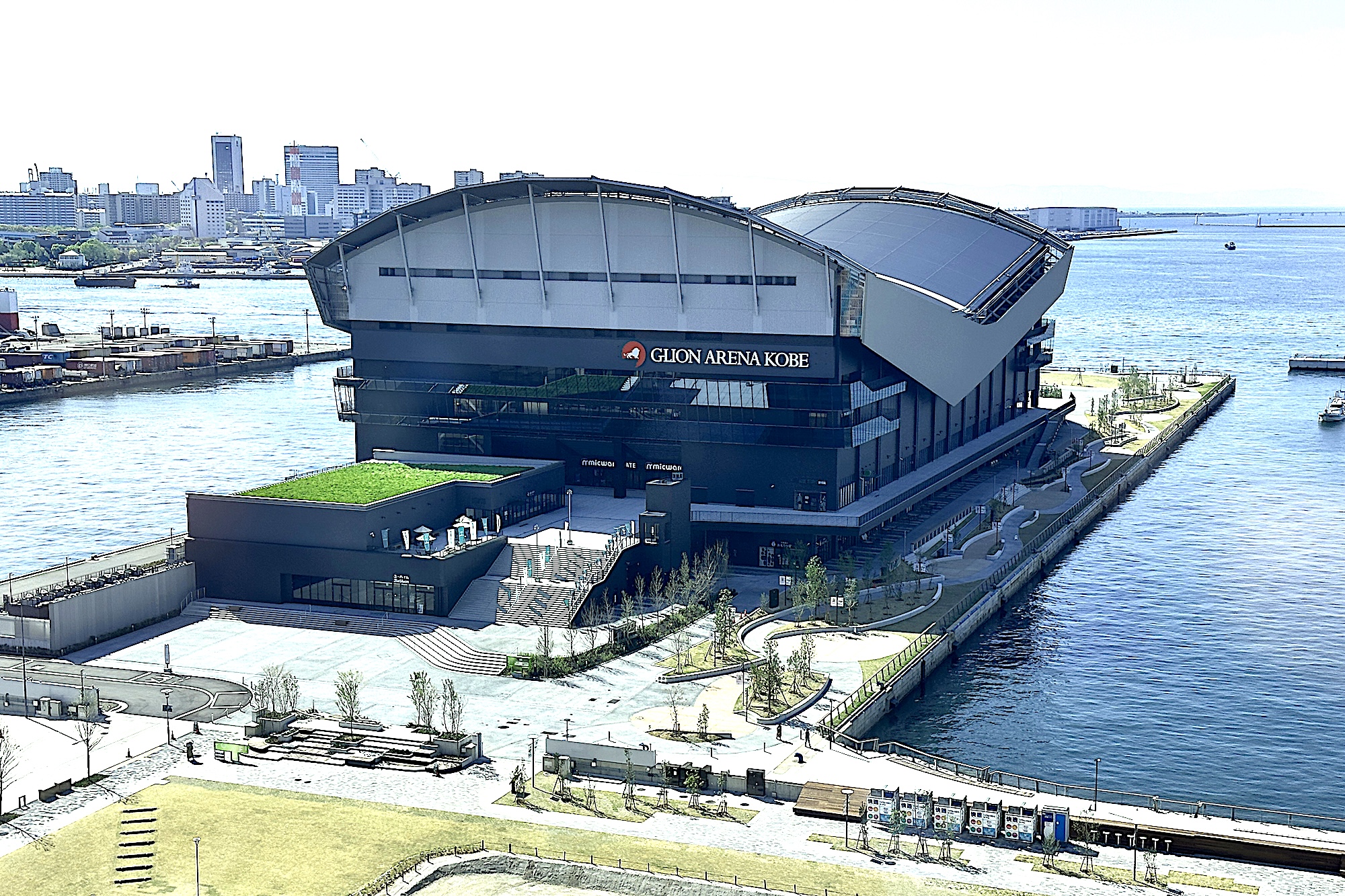

港に浮かぶアリーナが創造する未来都市。ジーライオンアリーナ神戸が描く「まちづくり」の新潮流

2025.08.04Technology -

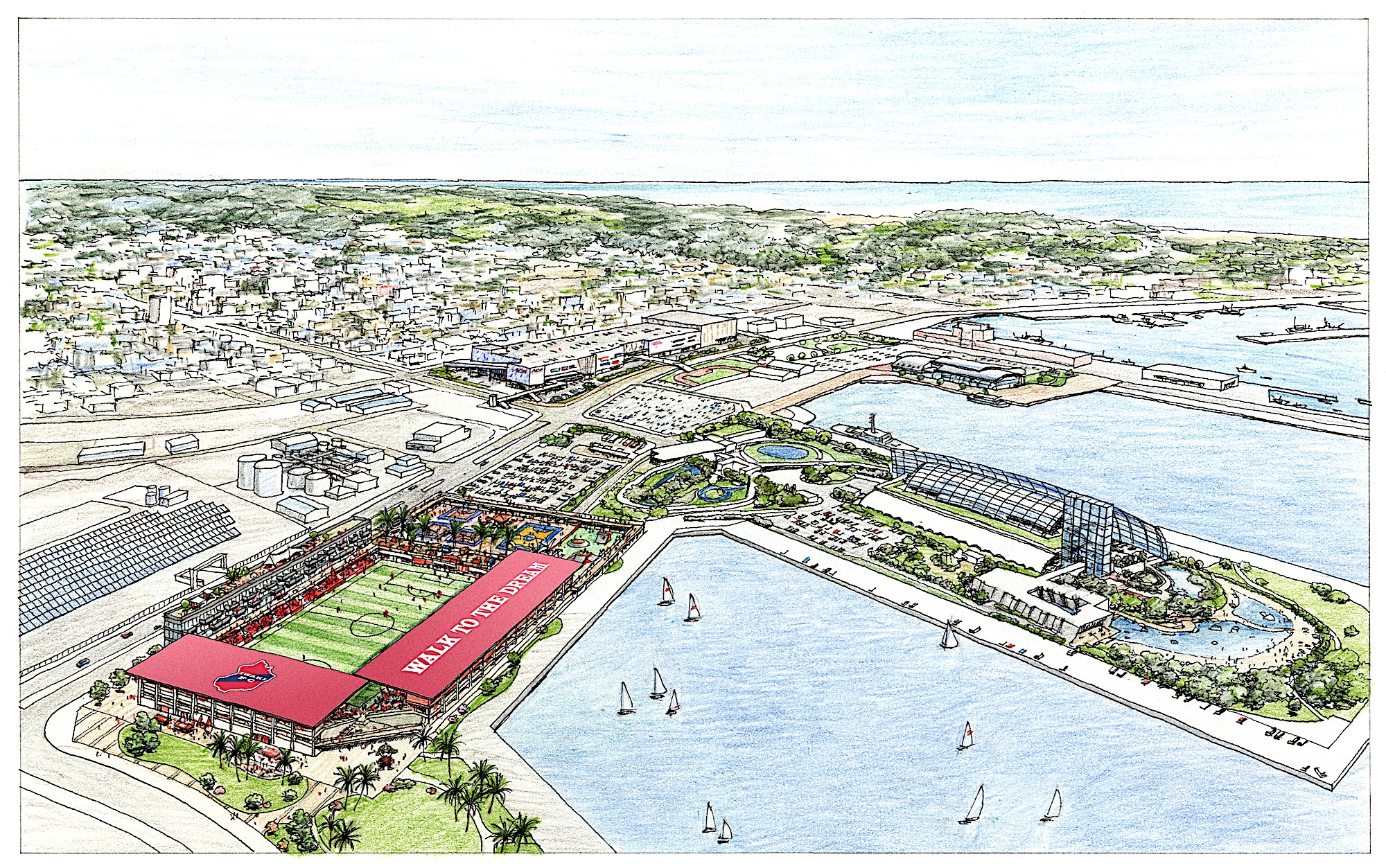

いわきFCの新スタジアムは「ラボ」? スポーツで地域の価値創造を促す新たな仕組み

2025.04.03Technology -

なぜザルツブルクから特別な若手選手が世界へ羽ばたくのか? ハーランドとのプレー比較が可能な育成環境とは

2024.11.26Technology -

驚きの共有空間「ピーススタジアム」を通して専門家が読み解く、長崎スタジアムシティの全貌

2024.11.26Technology -

パリに平和をもたらした『イマジン』、日本を熱くした『飛行艇』と『第ゼロ感』。スポーツを音で演出するスポーツDJ

2024.10.24Technology -

築地市場跡地の再開発、専門家はどう見た? 総事業費9000億円。「マルチスタジアム」で問われるスポーツの価値

2024.05.08Technology -

沖縄、金沢、広島…魅力的なスタジアム・アリーナが続々完成。新展開に専門家も目を見張る「民間活力導入」とは?

2024.04.26Technology -

DAZN元年にサポーターを激怒させたクルクル問題。開幕節の配信事故を乗り越え、JリーグとDAZNが築いた信頼関係

2024.03.15Technology -

「エディオンピースウィング広島」専門家はどう見た? 期待される平和都市の新たな“エンジン”としての役割

2024.02.14Technology -

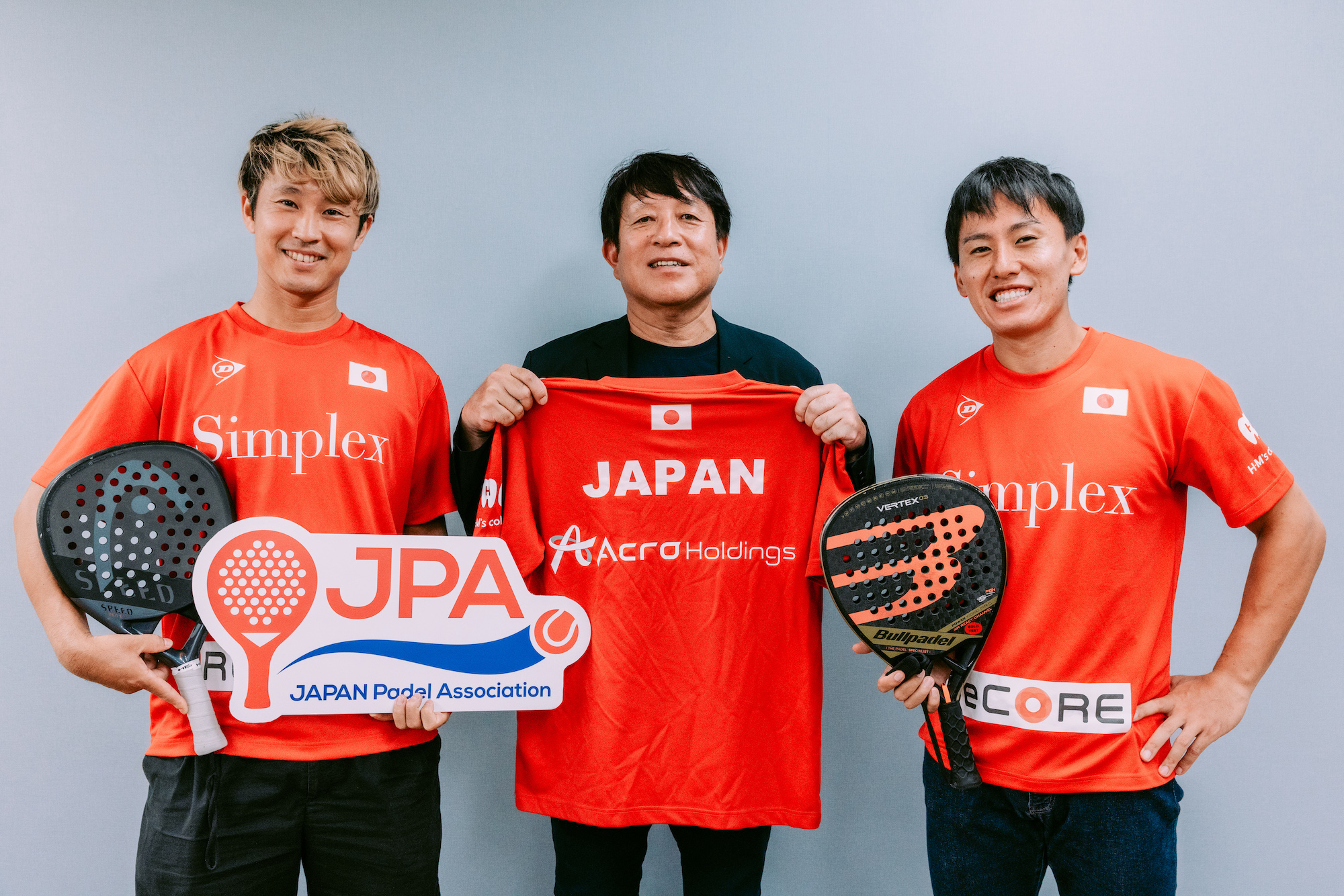

意外に超アナログな現状。スポーツ×IT技術の理想的な活用方法とは? パデルとIT企業の素敵な関係

2023.10.20Technology -

スポーツ庁の想定するスタジアム像を超える? いわきFCが挑戦する、人づくりから始まるスタジアム構想

2023.08.07Technology